OLAF BREUNING

Henri Cartier-Bresson(纽约现代艺术博物馆)

进入少年之后,我终于不再沉迷于各种塑料玩具了,而是开始对摄影发生兴趣,我最崇拜的就是Henri Cartier-Bresson,我会反反复复看他的画册,然后拿起相机,在我们小小的瑞士到处寻找完美的景色。再次看到他的作品,我不仅惊异于自己过去二十多年来的变化,而且直到现在依然觉得Cartier-Bresson的作品魅力不减,在这个并不追求真正的艺术质量和美的世界里,他的作品更是弥足珍贵。

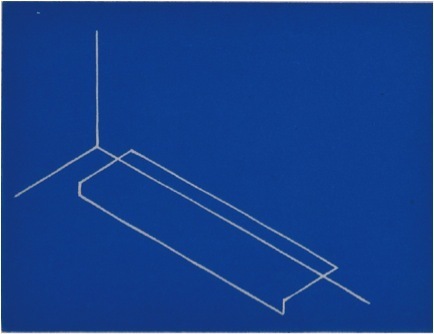

RICHARD ARTSCHWAGER

“格哈德•里希特:不存在的线条”(纽约素描中心)

我最近去了圣路易和旧金山,看了许多里希特的绘画,但我尤其喜欢今年秋天在纽约素描中心举办的这个展览。这些年来我们有过很多次相遇,我们大概在同一个时期开始从事艺术,而且都对素描,主要指黑白风格感兴趣。而里希特则更具有冒险精神,他绝不将自己局限于描绘的层次!

DIKE BLAIR

John McLaughlin,“硬边经典”(Greenberg Van Doren画廊,纽约)

John McLaughlin的画不需要过多的阐释,你只需站在他的画前面,作品的意义就会自动流露出来。就像冥思默想,就像在禅宗园林里的平静,专注于那些大大小小事物带来的感觉和思考。形式的正反空间并不是淡出淡入,表面和边缘合为一体,尽管谨慎,但还是有瑕疵,不过也正因为瑕疵才使他的作品看起来谦逊,有人情味。他的色彩虽然被减弱了,但却美轮美奂。在当代艺术世界中,到处都弥散着McLaughlin的基因。在这13件作品面前,我实在想不出还有什么其他的绘画比他的作品能够带来更多的美感、经济和精神性的东西。

CHARLES ATLAS

Markus Selg,“新的开始”(Vilma Gold,伦敦)

今年春天在Vilma Gold参加了Markus Selg的展览“新的开始”,这个展览真的值得纪念,我穿过那个黄麻窗帘的时候发现了一个黑暗的空间,其中有一些不引人注意的装置,有些是剧场用的照明灯,有的自带光源。这个装置包括木雕,数码印刷品、小型的舞台设计、录像投影,音乐的片段、手工家具(与Astrid Sourkova合作)和海草地毯。Selg用这些元素构成了一幕包罗万象的演出,营造了一个感官的世界,以一种简单、直接的方式表现了世界毁灭之后的重新开始。艺术家的用心真是一目了然,这是一个令人激动的展览!

ABRAHAM CRUZVILLEGAS

Tarek Atoui,“并非鼓也1:生存噪音的策略”(首尔艺术博物馆)

在“2010年媒体城市”的开幕上,黎巴嫩艺术家Tarek Atoui演奏了这部美妙、有力、甜美的音乐作品。他身体和手的动作好像在操作着无数的表盘和旋钮(亦真亦幻)来控制着几千个数字模块,从而激活了这个音乐。这效果既抽象无比,又感情丰富,既让人悲伤又让人想到了某种运算法则。Atoui在不间断的肢体表演中演奏高强度的音乐,同时还要支撑作为他舞台的脚手架,一不小心还折断了手指。这个表演影射的是黎巴嫩战争期间的苦难,以纯粹的张力表现了政治主题。

PIPILOTTI RIST

“Gerda Steiner & Jörg Lenzlinger:Comment rester fertile?(如何多产?,Suisse文化中心,巴黎)

Steiner与Lenzlinger的展览让我变成了苹果、猪,和人。这个展览同时采用抽象和自然的方式将我统一起来,甚至连充斥着各种品牌的巴黎都无法减弱这个艺术家组合的亲切与友谊。

LUIS CAMNITZER

“我们没有看到的战争”(波哥大现代艺术博物馆,哥伦比亚)

Ana Tiscornia策划的展览“我们没有看到的战争”呈现了一个历时两年完成的作品,其中,海德林出生的艺术家Juan Manuel Echavarría将彼此对抗的哥伦比亚游击队员、民兵和私人军队请进一个房间,让他们重新面对对方,但这次用的是刷子而不是步枪。结果,他们他们创作了420幅叙事性的绘画作品,表现了他们的敌人和自己的队伍经历的凶杀和折磨。在这个展览上,他展出了其中的90幅作品,以此为我们提供了信息、忏悔与和解的可能性,这些艺术所强调的并不是金钱,而是集体的利益。

ROB PRUITT

Lucky DeBellevue(“Burning Bridges”,纽约)

从这个展览来看,DeBellevue为这个两周的展览尽可能将自己的房间塞满,一个坐卧两用长椅、一个衣柜、一盏灯,大堆大堆的纺织品、椅子、一个有图案的葫芦、一些浮木、桌子、水彩笔和各种毛绒玩具。在一间起居室里,他挂了很多绘画作品和拼贴“明信片”,在另一间房间里,他用灯营造了变化莫测的舞台效果,好像戏剧演出一样。在第三间房间内,他在一个神龛内安放了一个红色的烟斗通条(清洗烟斗用的工具)做的雕塑,周围摆满了猫的印刷品。这个展览的地点位于38号西街,Wade Guyton临时进行行为表演展览的空间。

TONY FEHER

左伊•莱昂纳多:照片(维也纳路德维希基金会现代艺术博物馆)

因为我对莱昂纳多的作品很了解,所以在去年12月的维也纳,我对于等待着我的东西并没有做好充分的准备。维也纳是这次大规模的欧洲考查的最后一站。莱昂纳多在博物馆馆长和工作人员的协助下,重新为这一建筑塑形,使其适合自己的图像。随着一步步的行进,这些图片渐渐变成一种摄影式的介绍,既令人熟悉,又具有一种奇妙的异国风情的野性意味。莱昂纳多从不多愁善感,而是通过一系列紧张的情感起伏,将我带入一个发现的旅程,由此引导我回到我来时的路——但此时我已深刻体会到了美与生命之奇异。

陈界仁

长征空间的“胡志明小道”计划,以及台湾艺术社群反对官方新自由主义文化政策,而成立的独立空间﹝TCAC、The Cube Space 等﹞,是这一年最有意义的两件事。“胡志明小道”反映了中国艺术圈开始面对亚洲社会的历史与现实,台湾新成立的独立空间,则呈现艺术社群开始干预文化政策的积极态度。

SIMON STARLING

迈克尔•史蒂文森:论动(柏林双年展)

德国业余艺术家曼弗雷德•(Manfred Gnädinger)——或称为“曼”,他后来被加利西亚人所熟知,他在他们的沙滩上隐居——是迈克尔•史蒂文森的影像作品《论动》(On How Things Behave)(2010)中的悲剧英雄。今年的柏林双年展似乎埋葬了一些东西,这件作品的亮点在于它以一种童话故事的方式开始,以曼与大海长达四十年的共同生活为基础。曼与大海的共存关系在2002年被破坏了,因为一艘“威望号”油轮挖掘加利西亚海岸,导致Gnädinger的所有财产都在它的“粘糊糊的掠夺”毁于一旦。这一超越时间且出乎意料的预兆神奇地预示了今年“深水地平线”的漏油事件,《论动》从一个隐士的悲剧故事出发,达到了对各种预言谬论的深思。

STERLING RUBY

Francis Alÿs:欺骗的故事(布鲁塞尔Wiels当代艺术中心)

Wiels大楼是一座令人眩晕的高塔——是这次Francis Alÿs回顾展的绝佳背景。这位在安特卫普出生的艺术家回到比利时的时候有点像一个外国人(因为从1986年他就一直生活在墨西哥城),他的艺术实践是对国家与自我强加的双重边界的不懈探索,这使本次展览显得非常及时。我最喜欢的作品——《当信仰移动山脉》(When Faith Moves Mountains)(2002),《重新立法》(Re-enactments)(2000)和《绿线》(The Green Line)(2004)——都在本次展览上展出,除此之外还有一部新的影像作品《龙卷风》(Tornado)(2000–10),表现了艺术家追逐狂风,试图找出每股龙卷风中的平静的“风眼”。Alÿs最擅长这种寓言式的存在主义的创作方式,而且《龙卷风》是对他的这一创作方式的有力总结,它是如此诗意地在Wiels被呈现了出来。

CHARLES RAY

让-里昂•热罗姆的艺术奇景(洛杉矶J.保罗•格蒂博物馆)

每当看电影的时候,我都会睡着。如果我妻子不用胳膊肘戳我的话,我经常会在电影开场没多久就已鼾声如雷。正因为这样,所以今年夏天能在格蒂中心看“让-里昂•热罗姆的艺术奇景”实在是太棒了。我被罗马竞技场、女奴、玩蛇的男孩以及来自暹罗的达官显贵的一幅幅画面唤醒,来观看这一好莱坞大片式的奇景。除此之外,在洛杉矶市立艺术馆还举办了托马斯•埃金斯(Thomas Eakins)的运动画展,以飨洛杉矶的市民们(这是一个热爱艺术教授的城市)。热罗姆的角斗士和鲜血淋淋的狮子固然十分壮观,但是埃金斯,这个热罗姆曾经的学生,则试图将爬行类动物引入他所画的令人不安的摔跤运动员的作品中。一天之内看到这两个展览,使我感到好的教育总是痛苦而血腥的。

CLEGG & GUTTMANN

少即是多:来自赫尔曼与妮可•Daled收藏与档案馆的图片,物品,观念,1966-1978(慕尼黑艺术馆)

通常来讲,一件艺术作品一旦进入私人收藏,艺术家就必须放弃自己对作品的控制权。但是赫尔曼与妮可•Daled收藏与档案馆的收藏者们却不是如此。他们选择了另一种方式,即控制艺术生产的流程,与艺术家商议作品的条件和外观,并且高调地反对二手市场的买卖。艺术馆的展览显示了这对夫妇的有些与众不同的兴趣(收藏以马塞尔•布鲁泰尔斯和欧洲观念艺术家的作品为主),揭示了他们与藏品的艺术家之间的私交。正如这次展览所显示的那样,Daled夫妇重新定位了艺术收藏者的角色,他们不再是消极的购买者,而是积极的参与者。

曹斐

“Forget Art” (龙泉洗浴, 北京)

像“forget art”项目这样的艺术新气象,即排斥过去中国符号式战略以及关注宏大社会命题的创作方向,在近年中国艺术圈局部式的得以发扬光大。尽管这种介乎于艺术与日常的艺术实践在欧美屡见不鲜,但像类似的创作方向在今天中国艺术界的出现可被看作是对过去10年泡沫化的当代艺术市场在后经济危机冷却中的进一步反思,或许正需要这样的平静时刻才可以让中国当代艺术思考如何挑战未来的下一战。如Timeout北京的一篇展评写到:“你可以理解为他们要做的是For Get Art,也可以是Forget Art。”

SAADANE AFIF

没有伪装的房屋 (Giti Nourbakhsch画廊, 柏林)

Flavien的房屋建在画廊的院子里,开始的时候就出现了一系列问题——没有入口,回廊过多、太窄——而且还让其他的东西欣然进入。房子虽然有一个地下室,但外表还露在地上。有前门,但却在二楼。有没有车库呢?还有厨房吗?并没有真正的卧室,那个洗浴室也被一分为二。两间看起来没什么用的房子需要我们为其设计创造一个功能。另外还有其他的问题。我们喜欢自己的问题。我们将自己包裹在这些房子里,有的是黄色的、有的是蓝色的。我们可以拿自己的问题开涮——没有伪装——将没有伪装的蓝本塞入我们的抽屉。在这里,Flavien建造了一个没有伪装的房屋,一个让我们居住的地方!

MARY ELLEN CARROLL

Fred Sandback (Lawrence Markey, 圣安东尼奥)

Fred Sandback曾经将自己描述为“极少主义的候补队员(benchwarmer—意为“坐板凳的队员”),也就是说虽然还是和球队在一起,但原则上却反对参加比赛。今年春天他在Lawrence Markey画廊举办的展览使他有机会去了圣安东尼奥。他用一块精致的1975年制造的油毡浮雕板制作了一个角落和直线的形状:长椅。他的作品让我们的理解摇摆不定——不知是轻盈的触觉还是观念上的重量。几个月后,我来到了墨西哥的瓜达拉哈拉参加Manfred Pernice的展览(在Oficina para Proyectos de Arte举行),其中,建筑的环境主动与作品融合了起来。从外部看,Fred和Manfred的雕塑创造了一个内部感官的矛盾,仅仅这一点就说明他的艺术作品成功了,因为它让我们更加意识到了自己的存在。

NICOLE WERMERS

“Frank Auerbach:伦敦建筑工地 1952-62”(Courtauld画廊,伦敦)

Frank Auerbach的油画、油画习作、铅笔素描非常精确地反映了战后伦敦的建设地点,特别是今年,随着大型商业的建设,这个城市更是“千疮百孔”。在Courtauld艺术协会最上层的那些房间相对而言显得小而文雅。我喜欢建筑工地,喜欢原材料的按照特定结构的结合以及化学的处理手段。这些地方以一种奇特的方式象征了这座城市的聚合状态。Auerbach以厚重、而看似流动的笔触画出了城市的变迁之感。他的画都是根据素描写生进行创作的,那种凝重、几近雕塑的大场面既让我们看到了这个城市的过去,也让我们看到了20世纪中叶人们对于城市未来的构想。

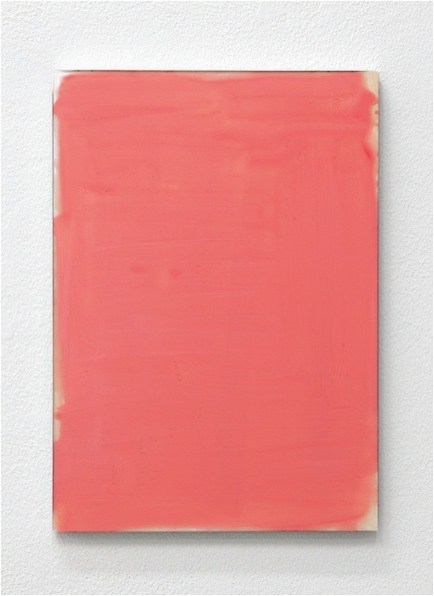

Simon Dybbroe Møller

Thomas Kratz (Croy Nielsen,柏林)

去年春天在柏林,我站在Kratz的肉色画前,我觉得既困惑又兴奋。这些名为《阿波罗》、《阿耳忒弥斯》之类的“皮肤”作品在各个方面都相互矛盾:既有魅力又让人难以接受,真诚得令人难以置信,但又不失轻快和诙谐;充满了神秘感,但却表现得笨拙粗糙,因此看上去简单而真实。在他的作品中,手工制作的物质性和工业生产的任意性交织一处。他在有机玻璃上创作的这些作品既具有再现性又是纯粹的抽象,既具有冷冰冰的极少主义特征,又包罗万象,表面平坦但却层次分明,而且混乱、复杂、直接、沉默、优雅、赋予表情且欢闹。如果说这些作品的目的是为了消解等级制度,那么他成功了。

梁远苇

这一年在北京的艺术生态中终于出现了一所Live House!“舞台和场地相对较小”,“演出频繁”,“主要针对地下的乐队和艺人”,这些对Live House这一兴起于日本,推广至整个亚洲的演出场地模式的描述也对艺术项目51㎡几乎完全适用。

作为一个收藏机构的展示和学术研究部门,泰康空间用51㎡的一个场地每两周举办一个艺术家的探索性个展,策展人没有对各人主题的限制只对项目整体水准负责,由空间支持展览经费和推广。项目历时一年,已经举办十余个彼此差异很大的展览,其中一些具有一定的水准并提出了问题,在年轻艺术家中间引起了讨论。

就像乐队需要演出经验一样,对于艺术家而言,展览经验也至关重要。但如果你所在的城市只有一些运营费用高昂的剧院,外加每年几个旨在盈利或美化城市形象的大型音乐节,这种环境对有志于独立创作的年轻音乐人来说是很残酷的。但这几乎也就是近年中国艺术界的现状。

“51㎡”作为对这个现状的思考和尝试性突破之一,最让我喜欢的就是它在夹缝中尽可能地排除了功利,没有沦为为树立某种权力话语而编纂的,以偏概全的标本博物志。这些展览既不是宏编巨制,又不是排练,而是介于两者之间,呈现了一种动态,为年轻艺术家追究个人线索,推进职业生涯提供了机会。

Live House对整个亚洲地下音乐的繁荣作出了巨大贡献。我在想如果有一天我们做展览和看展览经常能像到Live House演出和看演出一样地自在享受、热血沸腾,而不总是患得患失、机关算尽,那是否就是艺术生态繁荣的时候呢?

文/ Saâdane Afif、 Richard Artschwager、 Charles Atlas、 Dike Blair、 Olaf Breuning、 Luis Camnitzer、 Mary Ellen Carroll、 Xavier Cha、 陈界仁、 Clegg & Guttmann、 Ann Craven、 Abraham Cruzvillegas、 Simon Dybbroe Møller、 Keith Edmier、 Gardar Eide Einarsson、 Tony Feher、 曹斐、 Peter Fend、 Florian Hecker、 Karl Holmqvist、 Dorothy Iannone、 Teppei Kaneuji、 Karen Kilimnik、 Camilla Løw、 Vera Lutter、 Renzo Martens、 Rodney McMillian、 Bjarne Melgaard、 Deimantas Narkevičius、 Nils Norman、 Ken Okiishi、 Falke Pisano、 Rob Pruitt、 Charles Ray、 Pipilotti Rist、 Sterling Ruby、 Simon Starling、 A. L. Steiner、 Nicole Wermers、 Terry Winters、 梁远苇