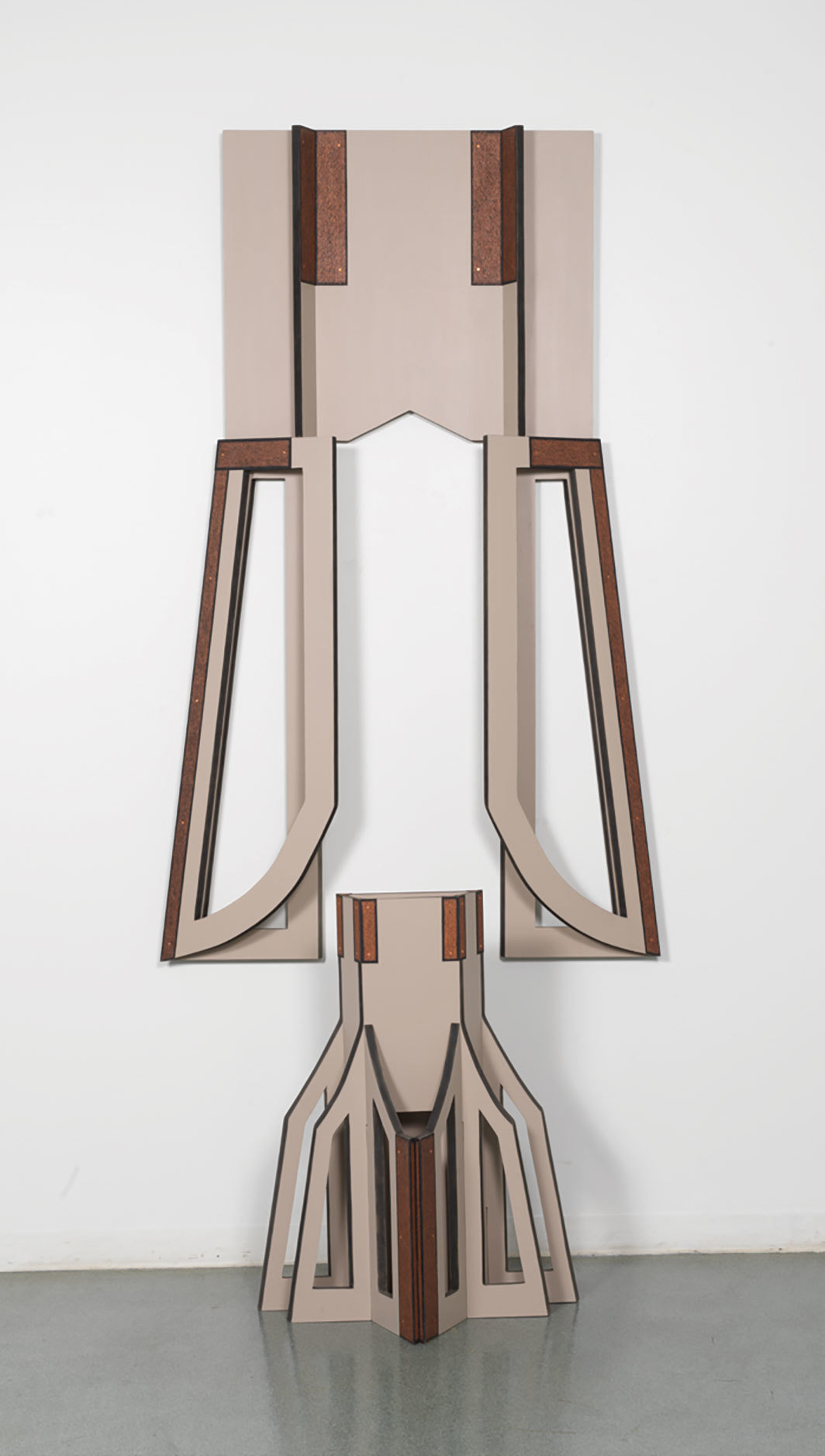

2019年惠特尼双年展展览现场,从左至右:埃里克·N·麦克,《提案:用湿的博依金被子替代美国国旗——永久性地》,2019;珍妮弗·帕克(Jennifer Parker),《无题》,2019;珍妮弗·帕克,《柔情练习》(An Exercise in Tendernesses),2017;珍妮弗·帕克,《无题》,2019;摄影:Ron Amstutz.

2019年惠特尼双年展

2019年的惠特尼双年展无可避免地成为惠特尼历史上最为重要的展览之一——虽然坦白说,其原因也使得评论艺术(其中一些作品差点在展览结束前两个月就从展墙上消失)变成了一件难事。惠特尼双年展一直以来都处在批判的风口浪尖,而今年展览的策展似乎预示并回应了关于再现的冲突——这点在前几届双年展中留下了不可磨灭的印记。但哪怕是在2019年的双年展开幕之前,关于艺术的观众、主体、代言人和金主等基础性问题的激烈讨论就已经笼罩了这次展览脆弱和修复性的美——尽管展览坚持物件(made object)的在场和优先,但最终仍全然被话语覆盖。

7月25日,沃伦·坎德斯(Warren Kanders)——催泪弹生产公司Safariland的CEO和大股东——辞去了惠特尼董事会副主席的职位,此前有八位参展艺术家响应新的一轮抵制惠特尼双年展的倡议,决定从展览中撤出他们的作品。这个令人震惊的事件标志着由行动主义者、部分美术馆员工以及学者、评论家和艺术家发起的要求坎德斯离职的旷日持久的抗争的胜利。这一事件的影响和后果现在才刚刚开始浮现。毒性慈善和基金会赞助的问题,文化领域抗议的策略,以及艺术界占绝对优势的自由左派价值观和其身陷压迫和剥削结构的现实之间越发岌岌可危的关系,都已经大大超出了评论这个范畴相对较窄的行业,并且使得它的传统任务——对单件美学产物的批判性评论——似乎不再可能。这篇评论可以做的就是,为对这届双年展的美学和意识形态结构以及种种策略和妥协的部分分析备案:它的策展重心和体制性框架如何回应对当代艺术新的期待和要求;组织方如何试图回避争议,但与此同时却又通过强调参展艺术家的伦理从而呈现出了一个尤其引发争议的展览。

“感谢你占据的空间”(THANK YOU FOR THE SPACE YOU HOLD),杰弗里·吉布森(Jeffrey Gibson)的拼布条幅作品《继续前行》(Keep on Moving,2019)上巨大的手写体绣字如此宣称。这件作品悬挂在美术馆售票处上面,是双年展观众遭遇的第一件作品,抵抗口号印在荧光橙、紫红和柠檬绿的背景上。破碎的信息——她站起来把他们拉下去;他们为干净的用水抗争(SHE SPEAKS UP TO TAKE THEM DOWN; THEY FIGHT FOR CLEAN WATER)——在视觉上汇集成了一面五彩斑斓、风格交杂的美国国旗,也由此强调了展览对多样性和包容性的承诺(参展的75位[组]艺术家和艺术组织里有一半是女性,大部分为有色人种),并且定下了社群和的肯认(affirmation)的基调。在这件作品里,甚至包括整个展览,这些原则连接到的是手工艺和刺绣。策展人简·帕内塔(Jane Panetta)和鲁杰科·霍克利(Rujeko Hockley)在画册文章中写道,“这些艺术家将他们的宣言投注在此刻,如同在说,我在这里,正在做这个,用我自己的双手。”

埃里克·N·麦克(Eric N. Mack)由图案各异的碎布组成的鲜艳织物拼贴作品从五楼天花板悬吊下来,作品题为《提案:用湿的博依金被子替代美国国旗——永久性地》(Proposition: for Wet Gee’s Bend Quilts to replace the American flag—Permanently., 2019),提出了另一种替代星条旗蕴含的破产的美国例外论的方式,取而代之的阿拉巴马西南乡村的黑人妇女编制者的手艺。楼上,出生并生活在那个区域的艺术家乔·敏特(Joe Minter)呈现了一组由旧机器部件、生锈的标牌以及廉价商店小商品组成的哥特式组合装置,这些都唤起了美国南方后院艺术(yard art)的传统,也让人想起焊接混合媒介雕塑《美国的非洲乡村》(African Village in America)——这位76岁的艺术家三十年前在伯明翰自家后院创作的变化多端的环境装置。比敏特年长八岁的艺术家戴安·辛普森(Diane Simpson)那些华丽的、有点Art Deco风的装置作品安静地待在美术馆一楼自己的空间里,传达出一种严谨的、轮廓鲜明的优雅,似乎与展览中大部分作品那种朴素家常的美学背道而驰。但它们也同样是由艺术家用手工精心制作而成,和麦克以及敏特的作品一样,指向一种根植于艺术机构之外的物质文化,这点在作品的形式和标题中可见一斑——诸如《胸饰》(Jabot)和《腰部装饰短裙》(Peplum)——两者都指向缝纫中的性别化劳动。

对策展人而言,朝手工的转向代表了对“无处不在的网络空间以及其中常见的对自我的批量呈现”的一剂解药。尼古拉斯·加兰宁(Nicholas Galanin)的挂毯《白噪音,美国祈祷毯》(White Noise, American Prayer Rug,2018)把巴基斯坦市场上手工艺者的编织技术和一个布满雪花的屏幕的图像结合在一起,把电视媒体视觉中闪烁的怒气——这也是大量右翼极端主义和白人仇恨的基底——变成了虔诚之物。类似的整合也可以在柯塔·艾扎瓦(Kota Ezawa)的《国歌》(National Anthem,2018)中看到,这件作品以大投影的方式出现在五楼空间的入口处。这件动画作品是用明亮的水彩在赛格路片上一张张手工画就的,描绘了科林·卡佩尼克(Colin Kaepernick)等国家美式橄榄球联盟选手在美国国歌响起时单膝跪地,用沉默抗议警察杀害手无寸铁的黑人的场面。作品从大量的橄榄球比赛中挪取素材——原始材料来自这项充满暴力和情绪的21世纪文化战争,然后用一种工作量巨大的手法创造出一种亲密的、充满时间感的团结精神的遗迹。无论在这件作品还是在其他作品里,双年展都敦促你在脑中保有一种双重图像:包括你眼前看到的东西本身,也包括其背后不可见的、耗时费力的制作过程,两者同样重要。

双年展的画册亦是如此,两位策展人并不仅仅将其视作展览的记录,而是一扇不可或缺的窗口,通往各个艺术家的世界。每位艺术家都有一个空间来描绘他们的“过程”,其中包括影响了他们的艺术品、文本、地方、仪式等种类繁杂且有时颇为神秘的图片。帕内塔和霍克利的文章充满了对地方和经验的指涉,这些指涉存在于展览里,但却是不可见的,比如他们拜访了地下博物馆(Underground Museum),这个机构既策划艺术展览,也在洛杉矶的阿灵顿高地这片以工人以及黑人、拉丁美洲裔居民为主体的社区组织瑜伽课和电影放映;再比如他们和当地艺术家丹尼尔·林德-拉莫斯(Daniel Lind-Ramos)一起穿越波多黎各被飓风摧毁的城市洛伊萨,林德-拉莫斯如女王形象般的雕塑《玛丽亚-玛丽亚》(Maria-Maria,2019)身上披着一块联邦紧急事务管理署(Federal Emergency Management Agency)的蓝色篷布,被安置在了美术馆六楼面向河边的窗户这个极佳的位置。当我们翻阅画册,我们会发现他们调研和介入这个国家不同艺术世界的过程才是这个展览的中心,而实际展览更像是一个副产品。“我们认为有必要走访全国各地的非盈利艺术家空间”,帕内塔写道,“尤其是那些并非仅仅以组织展览为己任的机构——而是提供驻留和教育项目,成为社区活动的重要场域。”她提到,“我们挑选艺术家中有些本身就在运营非盈利空间和组织社区活动。”

这篇文章表明了对于阐释和判断的一些预设,这些预设试图模糊艺术家作为社会参与或伦理意义上的个体和他们作品的美学价值之间的区隔。那些一度看似过于热忱或青涩的姿态在这一语境下需要获取一种新的流通价值。但非异化的、手工艺的劳动并未将我们从那固执且无处不在的数码空间中解救出来;恰恰相反,这一逻辑呼应了我们熟悉的新自由主义自我表演(self-performance)和超我的自我管理的概念,这些概念在虚拟和真实空间中流动,并且渐渐丧失其摩擦力。马丁纳·塞姆斯(Martine Syms)的《威胁建模简介》(Intro to Threat Modeling,2017)循环播放的旁白回响在双年展五楼,这是艺术圈各类闲谈和争吵的断续拼贴(“谁在搞我?……除了我没人能从我这里获利”),有意放大了这种压力和焦虑,而摩根·巴斯奇斯(Morgan Bassichis)癫痫症发作般神经质且脆弱的脱口秀表演《忘恩负义》(直译:咬噬喂食人的手,Nibbling the Hand That Feeds Me,2019)流露出一丝对于身份物化充满警觉的嘲弄。“他们说只要你的展览跟同志游行有关那就是艺术”,这位同志表演艺术家开玩笑说,然后又自然而快速地转入对美术馆“臣服”于坎德斯的貌似天真但又极其尖刻的控诉——坎德斯的公司生产的催泪瓦斯用于美墨边境的移民,也用于从密西西比州的弗格森到伊斯坦布尔的盖齐公园等世界各地的抗议者身上。(虽然坎德斯以戏剧性的方式离开了美术馆,但我们不要忘记Safariland的产品还在作为政府暴力和镇压的工具流通。)

坎德斯作为惠特尼董事会副主席的角色在展览的筹备阶段就已经成为激发众怒的议题。去年11月,将近一百位惠特尼的员工发表公开信要求坎德斯下台,而后一份由评论家(包括我自己在内)、学者和艺术家(其中很多是此次双年展的参展艺术家)签署的倡议书在一月到三月间将斗争进一步扩大化,与此同时艺术行动主义团体“此地去殖民”(Decolonize This Place)每周在美术馆组织抗议活动。策展人直接地回应了这一冲突,邀请跨领域研究组织法医建筑(Forensic Architecture)的影像作品《三重追踪》(Triple-Chaser,2019)参展,这件作品瞄准的是坎德斯的另外一个产业——Sierra子弹制造厂——如何导致儿童死亡以及其他巴勒斯坦以色列占领区的战争罪行。在这些围绕赞助结构以及美术馆伦理的辩论之上还有一系列针对艺术评论、身份和再现的在线讨论和争议,由西蒙妮·李(Simone Leigh) 在Instagram上对未指名的白人评论家将此次双年展定义为安全和缺乏“激进性”的挑战点燃战火,她质疑了他们狭隘、种族主义的框架。七月,三位黑人评论家恰兰·芬利森(Ciaran Finlayson)、托比·哈莱特(Tobi Haslett)和汉娜·布莱克(Hannah Black)(她也是上届惠特尼双年展围绕再现的冲突的主要发言人)联合写作了一份清晰有力的宣言,倡议艺术家用撤展的方式要求坎德斯离职,这份声明题为“催泪弹双年展”的文章发表在Artforum英文网站上,使得“艺术那无实体的、宣言式的政治”和其生产、赞助和流通的物质政治之间的冲突进一步尖锐化。“如今,左派修辞从艺术中流出得有多么容易,现实条件的匮乏就有多么真实”,他们写道,“艺术家似乎已经确信,他们无力与其劳动所维持的机构相抗衡。如今,公开表明激进的作品的最大愿望也不过是能够展出。”作者们倡议,与其“占据”空间,不如撤出。(坎德斯辞职前,共有九位参展艺术家撤展。迈克尔·拉科维茨[Michael Rakowitz]于去年十二月撤展;寇拉克里·阿让诺度才[Korakrit Arunanondchai]、玛利亚姆·本纳尼[Meriem Bennani]、妮可·艾森曼[Nicole Eisenman]和尼古拉斯·加兰宁[Nicholas Galanin]在7月19日发表在Artforum英文网站上的公开信中要求撤出自己的作品;当晚艾迪·阿罗约[Eddie Arroyo]宣布撤展,第二天阿古斯蒂娜·伍德盖特[Agustina Woodgate]、克里斯汀·孙·金[Christine Sun kim]和法医建筑宣布退出展览。7月25日坎德斯离职后,除了在展览开幕前退出的迈克尔·拉科维茨,其余人均允许各自的作品继续展出。)

在画册前言中,四面楚歌的美术馆馆长亚当·韦恩博格(Adam Weinberg)试图将分道扬镳的美术馆实践和进步左翼话语缝合在一起。他写道,“策展人试图超越艺术市场的主导,但并不是为了发展一种反叙事,而是寻找真实,在这一刻纯真但并不简单的艺术生产之心跳。”机构踏上了一条寻求一种纯粹、“真实”的艺术的旅程,当然了,此类旅程有其不幸的历史渊源,而韦恩博格的修辞似乎尤其令人遗憾,因为展览中的很多作品恰恰反映了对现代主义-原始主义和殖民主义-人类学知识和展示模式的经典批判,从马修·安杰洛·哈里森(Matthew Angelo Harrison)树脂包裹的非洲文物(既有真的也有复制的旅游纪念品)到加拉·波拉斯-金(Gala Porras-Kim)对无法翻译的中美洲碑文的晦暗再现,再到艾曼·伊沙(Iman Issa)用极少主义雕塑和考古学标签组合成的拱形。韦恩博格承诺他的读者,展览中的作品“毫无矫揉造作之气,它们在一个充满了虚假、模仿和欺诈的世界上带来纯和真。”这完全可以是伊拉娜·哈里斯·巴布(Ilana Harris-Babou)录像里的一句话——这件作品模仿了修复文化消费中的精英主义惯性。

为什么要转向真诚,转向所谓的未经转译和真实?韦恩博格这篇口气自命不凡却又不乏紧张的文章透露出一种微妙的工具性,期待这些公民-艺术家的集合去解决问题,或者至少在象征层面去免责——美术馆学的,公共关系的,世界系统的——而这些大大超出了他们个人的资源和收入水平。而正如我们所见,他们的集体能动性,以及我们自己的,或许是一种完全不同的东西。

克洛伊·魏玛是《艺术论坛》杂志的助理编辑。

译/ 郭娟