观点 SLANT

新的空间实验浪潮正在当代艺术、建筑和日常经验的交汇处涌现,北京、上海、广州等“巨型城市”的艺术家将居住在都市飞地的心理和生活现实转化为艺术。虽然在装置艺术这一媒介中,空间处理似乎是意料之中,但中国巨型城市的各种条件促成了一条有趣的进化轨迹。本文将讨论近年发生在北京的三场展览和一个项目,建筑、空间、身体与空间的关系,以及既存的材料或条件在其中均被作为商品处理。此处的空间是从最宽泛的列斐伏尔意义上来理解的——从有机都市到基建空间[1],以及其中迥异的社会状况。而艺术家和艺术团体动用的方法包括建筑挪用或干涉,将建筑原材料转译为“艺术界”语境,或是与他们周边建造环境直接相关的创造性策略。同时他们共有的一个特征是,尽管使用大量熟悉的材料或场景,最后生成的都是一种去中心化和去方向化的现象学体验。

虽然对空间、建筑或社会语境的艺术性关注并非中国独有,但这里独特的社会经济和政治条件激励出创造性的策略。利用私人展览空间的灵活性和较为低廉的物料及人工费用,艺术家有机会创造出结构上雄心勃勃的情境,并由此编码出一种嵌入式社会批判的微妙形式。这些同时回应当地情境和全球话语的艺术家都不依赖于传统“中国性”符号,相反,他们选择符合其建筑和社会环境的传统材料,创作出抵制会被消费成“图像事件”或景观的艺术作品。[2]

紧密空间:语言与非

作为“装置艺术”的主要理论家之一,克莱尔·毕晓普(Claire Bishop)指出,“装置艺术”一词已变得如此含糊,以至于其功能已模棱两可。不同于由观者的凝视所激活的“艺术物件”(objects d ’art),当身体-空间关系内在于一件艺术品时,那它们会作用于观众,提供增强的感知体验。[3]毕晓普的定义将观者身体的在场作为装置艺术的主要特征,但本文讨论的作品更进一步,将特定的建筑环境作为其创作公式的主要内容。因此,“装置艺术”一词在描述与周遭环境相关的作品时显得过于简化。这时候,相对于“看”或“观看”,中文动词“体验”提供了一种更加主位(emic)的描述——其本身就表达了身体与艺术之间的空间-时间关系。利用身体作为获取知识的主要工具是“西方”现代文化常常忽视的现象学经验的一个方面,[4]但却独特地充溢于中国的艺术生产之中。

在现代雕塑[5]、极简和后极简艺术、大地艺术和博物馆学中,艺术作品中的身体是一个被大量论述的话题。但如果考察古代艺术传统的话,我们会发现,佛教艺术中同样存在对身体轨迹的考虑。从印度阿旃陀石窟到敦煌莫高窟,身体-空间关系呈现在供信徒礼佛观像、绘制于墙壁和洞穴顶部的佛经故事中。自张大千以来,这一艺术史中的巨大存在就被现当代中国艺术论述反复重新吸收利用,而艺术小组“阿掉队”八年前创作于北京箭厂空间的场域特定作品《箭厂窟》(2011—12)也调动了与敦煌洞窟形式上的联系。

箭厂空间是一家由艺术家联合运营的非盈利空间,2008年至2017年,这里所有的艺术项目都可以通过空间临街的玻璃推拉门从外面观看。由于位于二环内的胡同区,空间的观众群覆盖了最广泛的社会经济阶层。在《箭厂窟》中,几位艺术家[6]轮流创作,用半传记式的小插图覆盖了展览空间的三面墙和天花板,这是一种以洞穴教堂为原型的艺术形式。在中央面对街道的墙面上,箭厂的创始人被描绘成在太空行走的宇航员,他们的位置对应着古代洞窟的中央佛像和侍从——这也是这件作品中唯一一处预先安排好的设计。艺术家们即兴绘制,用他们互相交织在一起的对当代生活的思考填满墙面每一个角落,创造了一个世俗又当代的小教堂。三个月后,这件作品被拆除。这是一项关于非留恋的准练习,以及对北京城市空间短暂性的提醒和预言:2017年,在北京整治“开墙打洞”的行动中,箭厂的玻璃推拉门也被迫封上。

空间挪用

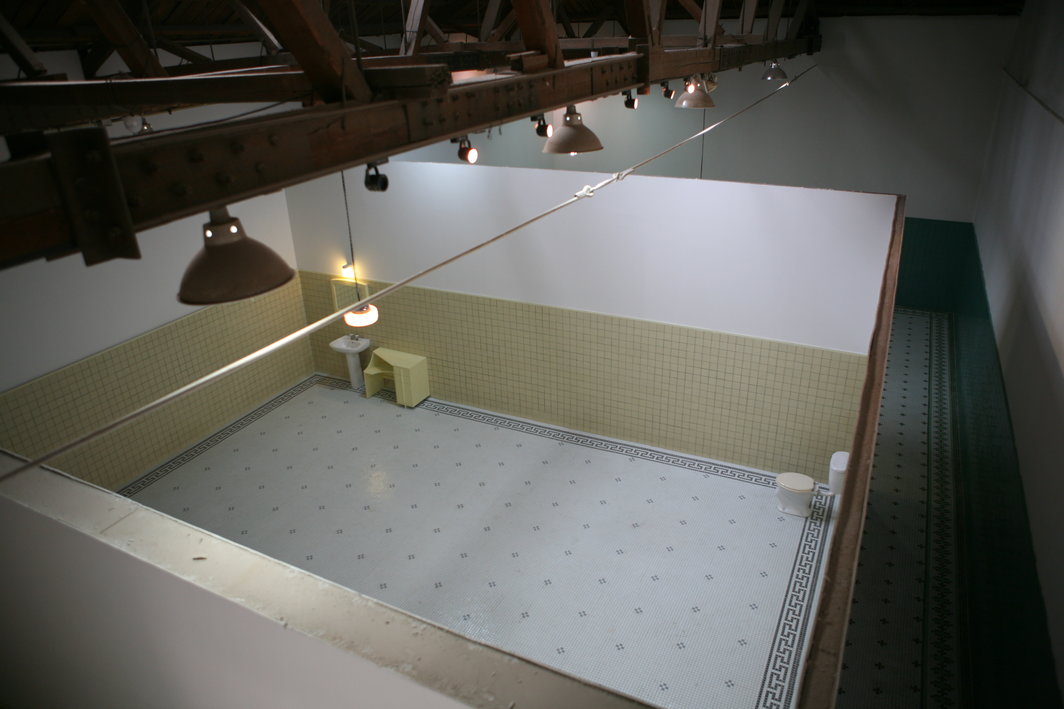

箭厂空间的创始成员之一王卫(生于1972年)在自身的艺术实践中常常将建筑作为创作媒介。除了“对现有空间的有意挪用” [7],他的作品有时还会将实际场地转化为展览主题。王卫善于利用当地的建筑材料营造环境,例如他的代表作之一《临时空间》(2003)。在《故居》(2009)中[8],他通过挪用和操纵尺寸,批判性地检视了历史、遗产及沉溺。在这件作品中,王卫再现了1966年毛泽东曾经居住过的别墅里的两间私人洗手间。虽然毛在这间别墅仅仅住过11天,但这个“家”自此一直被当作他的“故居”而受到精心维护。在将这些房间转换到画廊空间的同时,王卫对其空间结构进行了戏剧性的扩展处理,建造出两个大到夸张的洗手间——洗手池离厕所有几米远,浴缸则被隔离在瓷砖地面之外。王卫以其除了尺寸都忠于原貌的模仿性和戏剧性的重新创作填满了整个画廊空间。

作品效果是既失向又去中心化的。第一眼看去,空间操纵似乎是对资源无意义的浪费,但在历史和当下的政治现实中又可以找到类比。原“故居”在当时来说的奢侈程度反映在了洗手间内——这是根据20世纪60年代最高标准所建造的,有悖于当时视节俭为最高美德的时代精神。王卫的空间扭曲将两个洗手间放大到一定的尺度,以此反映出当今赋予它们的历史重要性,同时让人联想到今天的全球政治精英可能拥有的私人奢侈。

进入这件作品,走上看似荒谬的富丽堂皇的洗手间瓷砖地面,我们似乎在以慢动作行走,然后抵达最日常的地标:洗手池、浴缸或马桶。从这一意义上来说,《故居》实现了伯纳德·屈米(Bernard Tschumi)所描述的“空间折磨”或“侵犯空间的身体”。[9] 尽管作品已经以图像的形式被记录下来,但要在上述本体论层面上与之互动的话,实地体验是必需的。我们可以看到王卫是如何通过延长观众在空间中的体验,成功地工具化了一件建筑现成品,让我们得以思考这些看似平凡日常却又荒谬的厕所的隐喻意义。

空-间的价值

北京的展览在空间上的自由度也和空间面积有关,展场通常是在后工业空间,地理位置也远离城市中心。林明弘(生于1964年)常使用现有结构来创作表演性和合作性的艺术作品,在他2013年的作品《空位》[10]中,空间是看不见的商品。林明弘利用画廊在798艺术区的中心位置,以戏剧性的姿态对空的空间的价值进行了评论。他将画廊内部空间伪装成一个停车场,创造了一个将观众注意力从内转向外的舞台,并突显了周围画廊区的社会经济活动。

林明弘对结构的操纵包括移除毗邻道路的一面画廊墙壁的大部分区域,创造了通往展览空间内部的入口。“艺术”几乎是不可见的,而画廊内部环境则成为一种有潜力的表演现场。地板上划有十三条界定停车位的白线,而墙壁也被涂成类似于商业停车场的样式。不仅只是形似,停车位在画廊开放时间内还免费向公众开放。来自当地广播电台的音乐在整个空间播放,每小时拍摄的照片记录了空间内部汽车未经编排的移动。[11]

改造后的画廊使得在里面停车的人成为艺术的合作者,并将其后工业外壳作为一件建筑现成品加以利用。《空位》在多个层面上都能引发共鸣,它既是建筑设计,也是一则寓言,并实现了从实用需求到恶作剧的各种功能。对于从“车库”门进入的司机来说,展览非常实用;而对于从画廊大门进入却看到一个停车场的艺术闲逛者来说,展览令人困惑。非物质化了的艺术加强了个人对日常美学的印象,这一美学在这个不寻常的空间中以漆过的墙壁、线条和寻常的汽车来体现。

林明弘对艺术内容的翻转是在质询画廊在定义艺术中的角色。如果艺术可以在日常生活中被发现,为什么它必须被分配到特定的相遇“区域”?[12] 通过消除实际的艺术作品,提供近似于日常生活的体验,林明弘将艺术的潜在功能推到了美学需求以外,并破坏了定义“当代艺术”的无形价值和系统。

短暂与偶然

中国巨型城市的都市景观最显著的特征之一就是无处不在的施工和拆建的标记。建筑规范的缺乏和相对不发达的立法文化允许了更多的创作自由,特别是在观众如何与作品互动和体验这方面。梁硕(生于1976年)在他的实践中常常将空间和物质的可能性推到极限,他不仅会利用建筑外壳,而且还会根据现场发现的材料和具体情况,制定出一套自发的创作手法。2016年他在北京公社展出的《无隐禅院》就是一件完全使用现场找到的材料制作的装置作品——运输木箱、包装泡沫、石膏墙板、纸等等。在没有改变前一次展览所留下的墙壁或布展设计的情况下,梁硕花了将近四个星期,将这个空间改造成他自己的环境。

具体而言,他按照自己的诠释,再现了一座仅有文本记载的十八世纪禅院。观众只能从画廊入口旁切开的一个洞进入作品,然后沿着一条小路先后走过一件涂满彩绘远景的装置、一片钢制竹林、寺庙(用纸板呈现)和用发泡包装纸表现的西湖。但要到达每个用废弃材料精心搭建的场景,我们必须爬过成堆的木箱,穿过墙壁,沿着设计好的路线往前走。观众遭遇到的情绪和材料纹理让人联想到观看传统山水画的经历——但在三维空间里,景色是随着观众身体的移动而逐渐显露的。这件作品充分利用了“白立方”空间内的多层时间和空间。

《无隐禅院》中折叠时间的仙境完全用一次性媒材搭建而成,由此拒绝了物质价值。艺术家投入进创作这个世界的时间成为了这件作品最有价值的方面。我们被画在纸板上的山顶景色吸引,思考纸庙摇摇欲坠的屋檐下消逝的时间,对着发泡水面陷入沉思。当观众从黑暗竹林走到一个不太稳定的架高平台,俯瞰平静的发泡包装湖面时,幽闭恐惧才得以消失。因此,观众用身体所作的阅读,而不是有形的制造物,才是“观看”这件作品的真正收据。《无隐禅院》通过低预算当代的物质镜头再现了一个传说中的过去,将两种截然不同的时间性和物质性缠绕在一起。通过将画廊空间作为复写本,作品的物质性自反地预测了其自身未来的废墟状态,反映了巨型城市的当代结构现实。在展览最后,艺术品消失了,就像作品名中的那座禅院一样,它的物质直白性和即兴创作因为艺术家与空间的自由互动而成为可能。

空间参与的当代史

上述实践代表了艺术与建筑交互的若干策略,并展示了城市的原材料如何被转化为艺术家对当代现实的反思。他们仍然可以算作“装置艺术”,但将其意义往前更推进了一步,而“特定场域性”也无法弥补这一概念上的滑移。参与社会和物理空间的艺术作品的历史语境可以追溯到20世纪80年代和90年代的展览实践,高名潞将这一历史前情理论化为“公寓艺术” [13],而巫鸿只是简单称其为“实验性展览” [14]。20世纪90年代,扩张的城市与实验艺术同步发展,比如在广州,大尾象的展览几乎完全融入了当时的高速城市化进程,[15] 他们的作品完全取决于其所处建筑语境,并大量借助建筑和建造环境的原材料,它们是情景化的、转瞬即逝的,现在仅存于纪录照片中。

1999年,策展人邱志杰和吴美纯策划了“后感性:异性与妄想”,其策展前提就是鼓励艺术中的陌生感和“延异的身体经验”。因此,失向感和错置感现今仍与亚洲的巨型城市的极端密度相关就毫不令人惊讶。随着北京的艺术基础设施逐渐演变成当下这种复杂的机器,展览从地下来到地上,作品进入画廊空间,艺术也变得不那么具有视觉冲击力,并且经常采用一种日常美学,包括一些“低廉”材料。在一种清晰、易于解读的信息通常属于国家事业的政治文化中,艺术家们通过失向和去中心化的策略来不断与此类行为保持距离的举动也就不足为奇。这种艺术作品通常不要求独立于其所在的建筑或社会环境。相反,它们会在相遇时制造一种更强的错置感。

当令人眩晕的高速发展和结构性的无常成为现实时,对自我的直觉认识是理解我们周围世界最重要的常数和不可替代的工具。这里讨论的每位艺术家不仅依赖于周围的社会和物理空间来创作,而且还善用情境偶然事件,以此为作品增加极为重要的内容。对这些作品最根本性的阐释来自于亲身体验——此处,嵌入“体验”一词中的符号学意义提供了一种对由身体得来的知识可以如何在艺术实践中被嵌入、被激活更加主位、更加准确的理解。

进一步考虑,如何纪录和保存这些转瞬即逝的作品是一大问题和挑战。这些依赖于元语境的作品应该如何融入艺术史、融入更大的批评话语,或未来的机构收藏以及展览策略中?在被降为平面图像(往往是记录照片)后,这些作品关键的具身体验遗憾地被关于美学的讨论所掩盖。探索原有环境的物理体验和从这一过程中得到的认知丢失在纯粹的数码复制品中。这种关键信息的丢失和滑移是一件憾事,因为我们知道,并非所有空间都是被平等制造的。

译 / 冯优

本文有缩减。原文以英文题目“Decentering Bodies”首次发表在《社在必行,中国的建筑与城市》(The Social Imperative, Architecture and the City in China)(H. Koon Wee编辑,Actar Publishers,纽约和巴塞罗那,2017)。

注释

[1] Keller Easterling, Extrastatecraft: The Power of Infrastructure Space (London: Verso Books, 2014).

[2] Hal Foster, The Art-Architecture Complex (Verso, 2013).

[3]我的大部分想法都归功于布鲁诺.拉图尔的行动者网络理论。参见Albena Yaneva, “Actor-Network-Theory Approaches to the Archaeology of Contemporary Architecture,” in The Oxford Handbook of the Archaeology of the Contemporary World, Paul Graves-Brown, Rodney Harrison, eds. Online Publication Date: Dec 2013 DOI: 10.1093/oxfordhb/9780199602001.013.00

[4] Tim Ingold, Making: Anthropology, archaeology, art and architecture (London: Routledge, 2012).

[5] 迈克尔·弗雷德, 《艺术与物性》,收录在《白立方内外:ARTFORUM当代艺术评论50年》(北京:三联书店,2017)。

[6] “阿掉队”小组的七名成员——陈昕鹏、董菁、梁硕、邵康、王光乐、张兆宏和周翊。

[7] 姚嘉善,《王卫:借现实》,ArtTime杂志,2012年7月刊。

[8] “故居——王卫个展”,空间站,北京,2009年9月26日至2009年11月7日。

[9] 伯纳德·屈米,“ 建筑与暴力,”在《白立方内外:ARTFORUM当代艺术评论50年》(北京:三联书店,2017)。

[10]“空位——林明弘个展”,当代唐人艺术中心,北京, 2013年9月14日至2013年10月30日。

[11] Michael Lin, Place Libre (London, Black Dog Publishing, 2014).

[12] 尹吉男,《798是文化动物园吗?》,2004。

[13] 高名潞, “Apartment Art Activities in the 90s,” in Total Modernity and the Avant-garde in Twentieth- century Chinese Art, (Cambridge, Mass.: MIT Press; London: in association with China Art Foundation, 2011), 284-308.

[14] 巫鸿,Contemporary Chinese Art: A History, 1970s-2000s (London: Thames & Hudson Ltd, 2014).

[15] 大尾象成员包括:梁钜辉、陈劭雄、 林一林、徐坦。参见Big Tail Elephant (Bern, Switzerland, Kunsthalle Bern, 1998).