在看到罗伯特•布里尔(Robert Breer)的雕塑之前我先看到了他的电影,那是差不多十年以前,我在观看1970年大阪世博会照片的时候。我在这些照片上看见了一些很有趣的东西,白色的玻璃纤维做的拱顶屹立在烟雾缭绕的帷幕中,仿佛一座古怪的雕像。但我当时还不知道,原来这些看起来昏昏欲睡的东西居然会动:它们像冰山那样缓缓地移动,如果撞到了什么东西就会后退。

很难给布里尔的艺术定位。在战后艺术中,他的身影总是恍惚不定,他是一位具有传奇色彩的实验电影制片人,但时不时还会抛出一些其他的作品,然后又退回到我们无常的历史中。因此他最具有代表性的艺术活动可以说既变化不定又包罗万象。布里尔的成熟之作是在巴黎拿退伍军人补助的时候开始创作的,大约与此同时,凯利(Ellsworth Kelly)也在那里,布里尔与丁古利(Jean Tinguely)和胡滕(Pontus Hultén)合作,进行了动态艺术(kinetic art)、偶发艺术、波普艺术、新现实主义和激浪派艺术,后来成为了实验艺术与科技小组(EAT)的活跃分子。在这个组织为1970年世博会建造的百事可乐馆中,布里尔展出了他那些奇形怪状的雕塑作品。

不过,布里尔也有他自己特别强调的东西,其中的一点就是对于叙事的解构,从而打破了传统的物体与环境之间的关系,并且将这种思路从绘画带入了他最初的动画电影中,这些图像往往是他采用黑色的Flo-master笔在索引卡(index card)上绘制的。而在电影领域,动态的画面会将故事自动呈现出来,只要观众的目光跟随着静态场景中的一个动态元素就能达到这个效果。为了去除这种场景的冲动(diegetic impulse),布里尔说:“你必须让一个瞬间和另一个瞬间发生碰撞。”大概从1952年,他刚开始从事电影事业的时候就发现了这一点,即让视觉散布到整个画面。尽管这种方式容易让人想到波洛克的作品,但是布里尔所呈现出来的视觉扩散则更接近于蒙德里安的绘画和里希特(Hans Richter)电影中的变化多端的几何形状。布里尔认为,他能通过行动与速度消除前后的差别,并且通过闪变效应和空间分散来增加视网膜的运动,从而不仅改变了抽象的形状,也改变了拼接影片和影像片段。他激动地说:“我想让每一平方英寸的屏幕都活跃、跳动起来——整个银幕。”

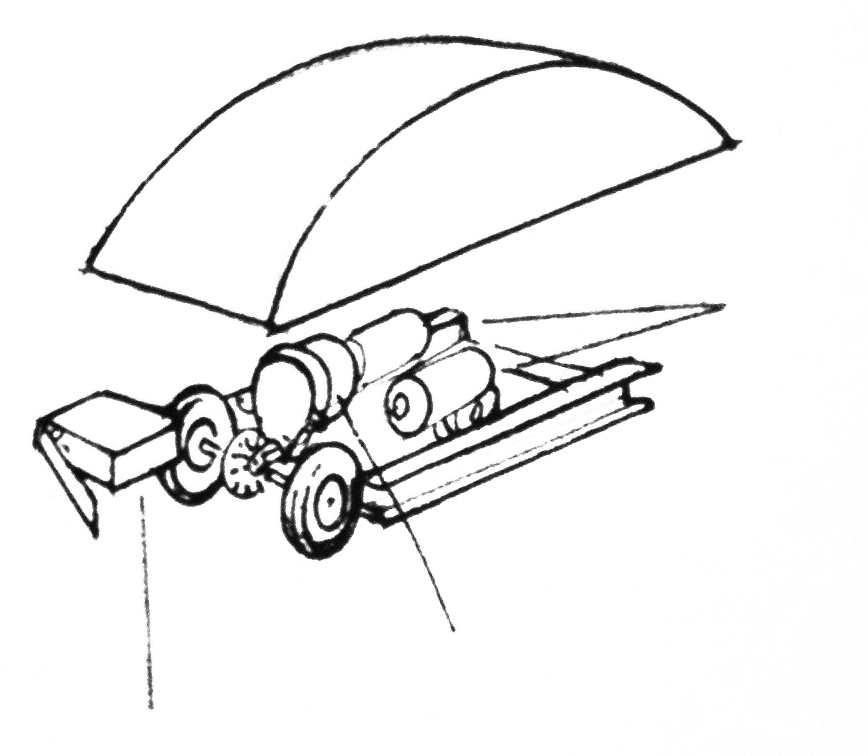

布里尔将动态画面的感官效应发挥到了极致,对于物体也同样如此。他同时代的电影制作人,如库贝卡(Peter Kubelka)还在试图分离或者控制电影体验的时候,布里尔却开始让自己的电影向着周围的空间开放了。最初,大约在1960年代的时候他大量地采用了画面、物品和电影之间的组合,类似于手工制作的翻页书。到了1964年底,他决定做一些几何形状的东西,就像笔迹那样轻盈地裁切塑料泡沫,然后在里面嵌入小型发动机。这些“浮动物”会在表面慢慢移动,如果俯视这些东西就会发现它们是一些漂动的抽象形状,还会阻碍彼此的轨迹。观众可以看到它们之间的相遇。但是,它们的行动轨迹却无法预测、无法把握。它们的行动是如此的缓慢,只有在和静止不动的地面或固定参照物进行比较的时候才能察觉到。这不是一个缓慢的移动过程,而是明显的非连续次序,就好像电报一样。

布里尔立刻将这些“浮动物”搬上了银幕,这些形状和形象给人造成了一种似曾相识的幻觉。但是却没有出现任何模糊不清的媒介。而矛盾的是,带有速度的电影却给人造成静止的感觉,就像一个飞快旋转的轮子看起来像静止不动的一样。这些“浮动物”缓缓地运动着,其位移却变得非常明显。在面对这些作品的时候,观众仿佛超然于物体和地面、运动和停滞、成像和残像、上与下、快与慢之间的界限。

布里尔认为,雕塑就是一种非连续的、三维的、具有质量的物体,并且按照通常的空间与塑造法则存在。而电影则是不同镜头的连续整合。他的作品预示了数年之后,理查德•塞拉(Richard Serra)熟练的创作过程和艺术事件。但是,在布里尔幽默机智的作品中我们发现,他似乎感受到我们的环境将充满各种连续与偶然的运动。他知道,我们对此的反应就在觉醒与反思、科学与景观之间。

——郭怡安

郭怡安:最初,你在巴黎Denise René画廊工作的时候就对动态艺术感兴趣(kineticism),这与你对电影的兴趣是分不开的。你如何看待这两个你最初就涉足的领域与行动绘画之间的关系及其对欧洲的影响?

布里尔:我1950年加入Denise René画廊,那时我就被这里到处流行的抽象、硬边和几何绘画所吸引。至少在我们画廊里,斑点主义(tachism)被认为是柔弱的,而且不痛不痒。无论是波洛克还是德库宁的行动绘画,在法国都被认为是哗众取宠。直到Dorothy C. Miller在1958年的巴黎展览上,以其成功的纽约派绘画作品震撼了法国。但是,René就是不能接受波洛克。我开始意识到René是一个不能共患难的人,所以还是做出了回家的决定。

我认为,动态艺术是走出构型艺术和手法艺术截然对立的一种方式。无论是在加入Denise René画廊之前还是之后,我总是和丁古利和胡滕来到巴黎的蒙帕纳斯街区逛游,加入各种达达的喧闹欢乐的活动。1950年代初,我开始用16毫米的摄影机开始拍摄电影,并且告别了架上油画的创作。我也开始结识1920年代蒙彼利埃艺术界的著名人物,例如杜尚、曼雷、蒙帕那斯(Kiki de Montparnasse)、贾柯梅蒂、阿尔普和柯布西耶(我认识他的时候,他被禁止在巴黎市内进行建筑活动)。

郭怡安:那个时候人们热衷于试验电影——不仅是指观众,而且很多机构也是如此——这似乎与绘画、与几何抽象在某种意义上的山穷水尽有关系。

布里尔:我第一次在欧洲举办绘画个展是在1956年布鲁塞尔的Aujourd’hui画廊(这也与一些我的个人原因有关,我开始独立于巴黎的Denise René画廊,尽管1955年我也参加了那里的展览《运动》)。同时,我还拍摄了定格动画《形式阶段4》(Form Phases IV ,1954),这部与我的抽象绘画相关的动画片当时与F. W. Murnau的《日出》一同在布鲁塞尔皇家电影馆放映。这部电影引起了观众极大的兴趣,但是我的绘画作品却被忽略了。那时我突然意识到,我可以靠电影,而不是绘画来吸引观众,因为绘画一旦消失在私人收藏中就不再出现。我的绘画作品就已经遇到了这个问题,通过René画廊卖给了一个有钱的瑞士整形医生。但是通过电影的传播,我可以保留母带,并且靠放映的场次增加收入。1958年的时候,我结识了Kenneth Anger、Stan Brakhage、Jonas Mekas、Peter Kubelka(我们后来成为了至交),和其他布鲁塞尔试验电影节上的人,是他们引起了我对于非叙述性电影的兴趣。我当时并不知道,抽象短片被观众接受是一个长期的过程。那时候我刚刚结婚,第一个孩子眼看就要出生了,需要钱。我知道,为了生存,就连维克托•瓦萨雷利(Victor Vasarely)这样的艺术家都要搞商业艺术。我的生财之道就是将小孩儿玩儿的纸牌的背面做成了动画。

郭怡安:你早年也对运动的机械和技术感兴趣,比如飞机和汽车,这是关于速度、距离和机械自动之类的东西吗?

布里尔:从小到大我就对飞机感兴趣,特别是当年的那种有着长长的机翼,开放式驾驶舱的飞机。我整天都在用木头做飞机模型,真是不亦乐乎。每周日,我都得跟着我妈去天主教堂。但我的注意力总是从牧师的宣讲上不自觉地转移到头顶上飞过的飞机,并且想象自己就在上面,自由自在。后来,到了巴黎,我参加了一个飞机驾校,他们采用了一架具有两个驾驶舱的双翼飞机,但后来这架飞机被其他学生给毁了。

我父亲是克莱斯勒汽车汽车公司的总工程师,而且在底特律,汽车制造业是一项非常重要的产业。我小时候的朋友们有一些小型的燃油汽车。1949年,我在巴黎结识了一位住在蒙帕纳斯的匈牙利赛车狂,后来买了一辆1935年制造的二手宝马敞篷赛车。那时候我依靠军队提供的慷慨补贴度日,因为之前我曾参军两年。像所有在蒙帕纳斯的美国退伍军人一样,我加入了荣退艺术学院,在街对面一晚上一美元的旅店内画画(“Hotel Liberia”被戏称为“西伯利亚酒店”)。我的绘画逐渐走向了硬边抽象。我受到了当时在旧金山艺术协会看到的蒙德里安作品的启发,但是后来又产生了其他的冲动,被马蒂斯和施威特斯(Kurt Schwitters)所触动。

同时呢,我也在这辆旧车上花了不少功夫,当然你说是新车也可以(我们给它安装了水压刹车装置)。在巴黎街头开车是我的梦想!由于战争刚刚结束不久,食物和燃料都是靠分配,所以当时路上看不见几辆车。秀丽的乡村被战火吞噬,城市暗淡无光,连巴黎圣母院也变得昏昏沉沉(不像现在那样经常出现在婚礼蛋糕上)。曾几何时,我真想成为职业赛车手,拥有一辆赛车,哪怕是和人分享也可以。但是,我知道我真的要做一个艺术家了,我也确实做到了。

我的作品总是将动画和机械联系起来。后来,大约在1980年代,我受库贝卡的委托,在德国为他的艺术学校建立了一个动画摄影台(animation stand)。这个动画摄影台需要一台真空吸尘器。但是由于它噪音太大,所以必须安装在窗户的外缘。由于附近居民的不断抱怨,所以还是被取消了。要不是这个原因,这个动画摄影台肯定会大有用武之地。

郭怡安:你热衷于表演,热衷于机械,也热衷于电影所具有的那种模糊的视觉与时间效应,这也很自然地让你和丁古利发生了联系。而且这种联系表现在你所采用的某些手段上,例如你最重要的电影《向丁古利的<向纽约致敬>致敬》(1960),其中你采用了二次曝光和减速摄影的方式。

布里尔:丁古利在纽约现代艺术博物馆的雕塑园中制作了一件自毁式雕塑,在那个展览开幕的时候他邀请我以此拍摄一部电影。我跟他说我不是拍摄纪录片的,他说没关系,我想怎么拍就怎么拍。于是我答应了他的要求,尽管现代艺术博物馆的电影部没有打算为这部电影支付任何费用。当然,我要对这件作品的整个展览过程进行拍摄,而且还要为我的电影感到惴惴不安,因为这部电影并不具有独立性,而只是一件作品的记录报告。丁古利的这件自毁作品吸引了众多拿着相机的记者,他们围着这件作品拍照,我都凑不过去。所以当我的胶片用完之后我就跑到雕塑园的富勒拱顶重新安装胶片,我居然更换了一组已经用过的胶片!结果,经过二次曝光的图片令我眼前一亮,最后出来的效果反而更有意思了。通常我是不屑于故意采用这种效果的,但这部电影可以说是反败为胜。

而且那个时候我还调整了摄影机前面的装置,从而改变了单画幅的曝光设置。我在外面安装了一个能够控制镜头的装置,这样我就能来回切换控制速度了,想快就快,想慢就慢。

后来,现代艺术博物馆的馆长巴尔(Alfred H. Barr Jr.)看完这部片子之后非常高兴。他指着Margareta Akermark(这位电影部门主管一开始都拒绝支付我们的电影)说:“这部电影我要了!”后来Margareta给我打电话的时候我的价格也翻了一倍!不久我也和Margareta成了好朋友。

郭怡安:里希特、伊格林(Viking Eggeling)或者考尔德(Alexander Calder)的作品是如何影响你的?在动态艺术的发展中,他们都是非常重要的人物,例如,在胡滕的展览《动态艺术》(1961)中那些怪诞的雕塑和电影。

布里尔:我和克里弗(Billy Klüver)就是通过那次展览认识的,他不久就成了斯德哥尔摩现代艺术博物馆馆长。克里弗是物理博士,曾经在新泽西的贝尔电话实验室工作,而我正好在为我的电影项目和雕塑寻找一家纽约的画廊代理。好几次都差点谈成,但都未果而终(所以我才采用儿童的纸牌做动画)。我和克里弗变成了很好的朋友。胡滕也加入了进来,后来我们跟着他拜访了从法国逃到美国的老一辈艺术家们。他们有的住在偏远的乡下,有的住在康涅狄格州,其中就有考尔德、里希特和嘉博。

后来我和考尔德的交往越来越频繁,他当时正在准备古根海姆博物馆的展览,另外,我还给里希特看了我的电影。见到里希特我很高兴。我看过他20年代的抽象电影《旋律》,其中人物和背景的关系明显影响了我早期的《形式阶段》系列。

郭怡安:1966年在Bonino画廊展出的第一批“浮动物”和你的抽象电影有什么联系?你是如何理解这些作品中的空间、运动和延续的?

布里尔:我分别对待浮动物和电影。我想让二者都具备自己的独立性,而不是相互影响。浮动物是独立的、即兴的,不用依靠外部控制。我并不想让它们具有什么生物智能,只要能独立浮动就可以了。希望这是艺术世界中的一个新的观念。当然,浮动物和我过去对于汽车和飞机的爱好有关系。

克里弗带约翰斯(Jasper Johns)来我的工作室参观了浮动物。最初,我在浮动物下面安装了一个小的缓冲感应器,这样它们在移动过程中如果碰到了什么东西就能向相反的方向继续运动。约翰斯看了很长时间,唯一的评价是“嗯”。那天晚上我躺在床上想,是不是他也一样对那些缓冲装置反感,于是我想出来一个办法,让整个作品变成一个缓冲器!现在想来,我还真得感谢约翰斯。

郭怡安:也就是说整个作品都是反应器了。那你用在大小各异的浮动物上的各种材料怎么办,比如藏在里面的马达?

布里尔:克里弗当时正在帮约翰斯和劳森伯做项目,他能找到二手的直流电定时发动机,这给我带来了灵感。我开始尝试着将各种各样的塑料泡沫切割成各种各样的形状,并且画上各种各样的颜色。这些东西和环境之间,以及这些东西之间的关系对我来说是全新的体验。

我在Bonino画廊第一次举办了这些浮动物的展览,无论是出于哪种审美的原因,我决定将其中的一间展厅内的浮动物画成各种颜色,而另一间里的画成白色。这两间展厅是连接的,所以我稍加犹豫,因为这样它们就会来回乱窜,最后完全混起来。

对于浮动物与其滑过的地面和要碰撞到的物体之间的关系我还没有进行思考。但是我能感觉到一种暗示,这些浮动物能够“穿透地面”。例如,一个立方体的浮动物在地上漂动,就好像一半在水里一半露在外面一样。而且它在不停地动,这就能给人造成一种,确切地说,不安全的感觉。两个平面贴在一起,但相对而言,它们都在运动。仅此一点就已经令这些物体显得支离破碎了。其他的平面对于周围的环境来说是完整的,这一点很重要。另外,这些物体的表面也会发生摩擦。

郭怡安:你的妙透镜已经预示了平面表面和运动图像之间的界限,这真是翻页书和原始摄影机之间的奇妙结合。¬¬

布里尔:妙透镜是电影出现之前的古老装置,是我多年前在纽约的跳蚤市场找到的。我正要买一个,但是沃特•迪斯尼却在我之前把所有的收藏买了去,他们给的价太高,让我无法承受了。我最初用自己的画做的木制妙透镜最终落入了胡滕的个人收藏。手动曲柄的妙透镜将单幅静止的图像合并起来变成了“电影”。我就是想重新唤起当年“电影”带给人们的体验和持续的视觉。我还试图通过16毫米的电影胶片在4×6英尺的索引卡上呈现持续运动的图像(例如飞翔的海鸥),按照各种顺序在妙透镜里转动。这些逼真的运动虽然显得简陋了一些,但却无比的真实生动。我还自己做了简易的塑料灯箱之类的器材。

1963年,我做了一个独立的妙透镜放在画廊里展出,约翰•凯奇也来了,他看得入了迷,画廊的人问他是不是打算买下来,他说:“我只是一个艺术家,买不起!”但是那个画商John Berggruen知道他是谁,于是叫我过来!我终于认识了自己的偶像,于是我马上告诉他我愿意以此相赠。本以为他会很高兴,但是他却让我等等,因为他要搬到城里,过些日子再告诉我有没有地方放这个东西。我当下就将其命名为《向约翰•凯奇致敬》(Homage to John Cage)。

郭怡安:你既对意外的、偶然的东西感兴趣,同时也对控制和确定的东西感兴趣,这似乎与约翰•凯奇,乃至整个西方思想体系既相似又相对。当时人们说凯奇的作品体现了无神论和无政府主义,而你的电影也体现了这些特征,比如《奇迹》(1954)就表现了戏耍自己脑袋的教皇。

布里尔:记不清从什么时候起,大概是17岁吧,我读了辛克莱•刘易斯(Sinclair Lewis)写的一部小说(1943)。讲述了一个虚伪的,像行骗牧师一样的人,叫Gideon Planish。这个故事让我相信,上帝是不存在的,他只存在于那些平庸之辈的美好幻想中。我当时的反应是坐在房间里,望着天花板,看看他到底能不能显容。我给他20分钟,但是没有反应,于是我下楼,告诉我妈我以后再也不去教堂了。我两个哥哥跑上来告诉我伤了妈的心。但我决心已定,后来就再也没有去过教堂。多年之后在斯坦福大学,我选了著名的斯皮格尔伯格(Frederic Spiegelberg)教授讲授的佛教。他说,在佛涅槃之前,佛告诫弟子们不要祭拜他。但是等他一死,他们就开始祭拜他了!

郭怡安:你为什么要让作品显得更轻盈、规模更大,并且让百事可乐馆也浮动起来?你的灵感从何而来?到底是怎么做的呢?

布里尔:伯恩汉(Jack Burnham)在1966年的时候写过一本书,这和我在京都龙安寺展出的浮动物有相似之处。观众能感觉到,白沙上的石头一天之后发生了位移。这引起了我的一个思考:“如果……?”日本的百事可乐公司在1970年的大阪世博会上建立了一个展馆,我的脑子里顿时闪现出了一种比较:仿造一个富勒拱顶,周围布满了我的浮动物。不久之后,这家日本饮料公司建造的场馆就成为纽约艺术界的一个宠儿,又好像是克里弗和劳森伯的“艺术与科技试验”小组,以及安迪•沃霍尔领头的表演组之间的竞赛。我的一个邻居,也是我的朋友,百事可乐副总裁David Thomas请我和克里弗共进晚餐,帮我们起草了一份计划书递交给这家日本饮料商。我们赢得了这次竞赛。我得到了龙安寺花园的使用权!我还有幸认识了优秀的工程师John Ryde,我找了一个冲浪板制造商帮我在洛杉矶制作了6英尺高的玻璃钢浮动物,然后运到大阪。我想,要是能让整座禅宗园林都动起来,那就太美国了!

罗伯特•布里尔个展将于11月18日在波尔多当代艺术博物馆开幕。

译/ 梁舒涵