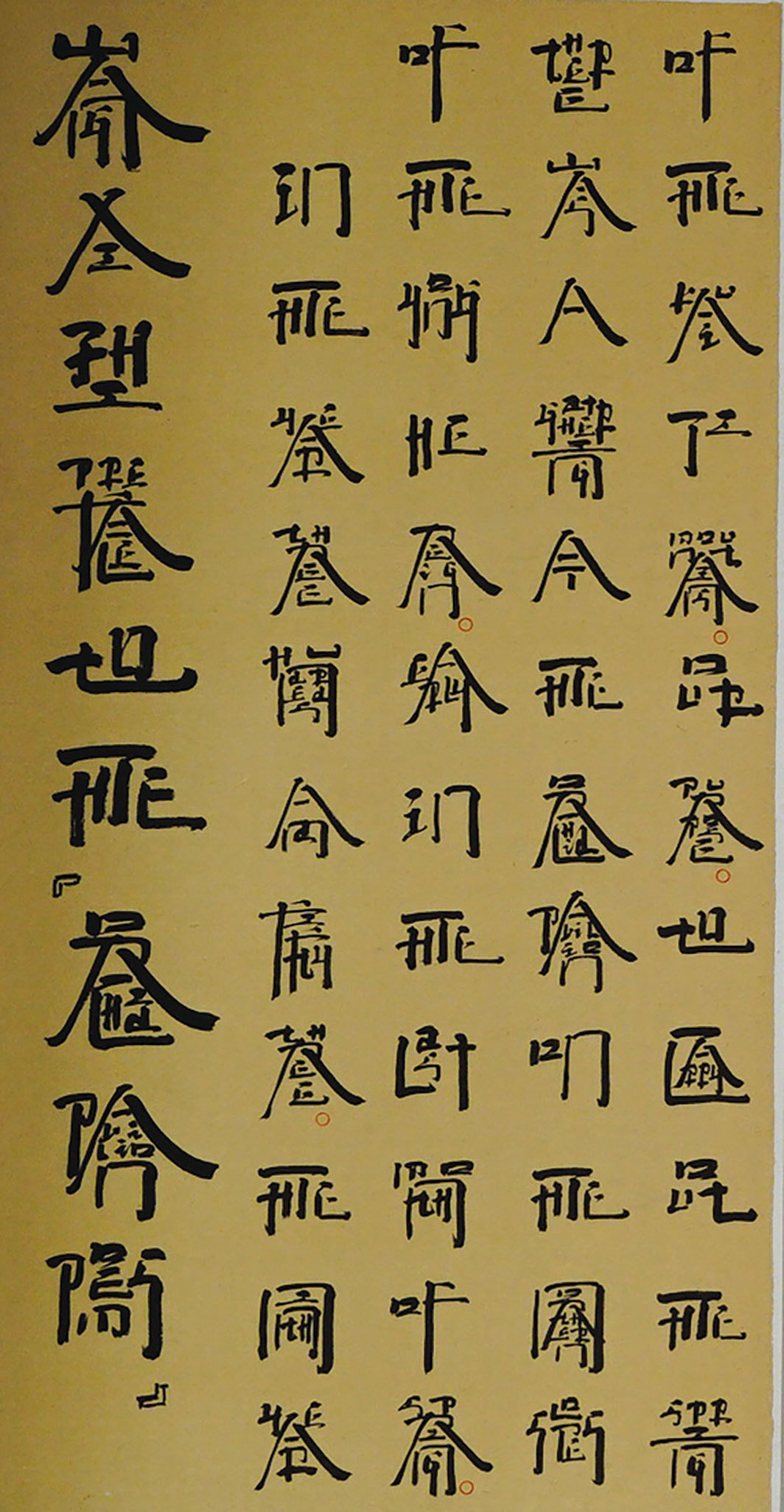

徐冰,《天书》,1987-91,混合媒介;展览现场,2018。摄影:孙诗。

徐冰

对美国的观众来说,徐冰最著名的作品或许是纪录了1994年两头猪交配行为的录像作品《一个转换案例的研究》。这件作品去年在纽约古根海姆美术馆的“1989后的艺术与中国:世界剧场”展出时引发了动物权益保护者的抗议并最终撤展。在录像中,公猪身上印满拉丁字母拼成的伪文字,而母猪身上则是伪汉字。隐喻很少会如此尖锐,或者说有效。

但在中国,这件作品仅仅是徐冰四十多年丰富艺术生涯的一个注脚,他惊人的产出包括版画、素描、动画、电影和大型装置。这一点在“徐冰:思想与方法”中得到了体现,这是艺术家迄今为止最大的回顾展,于七月在空间开阔的 UCCA当代艺术中心开幕。

策展人田霏宇和冯博一汇集了从《烂漫山花》(1975-77)到《蜻蜓之眼》(2017)的60多件作品——前者是一本为农民制作的早期油印期刊,徐冰作为一名北京来的知青在农村度过了数年时光;后者则是徐冰首部剧情长片,由上万小时的公开监控录像剪辑而成。策展人还设法将艺术家的一些最著名的作品囊括于展览中,例如拓印长城城墙的《鬼打墙》(1990-91),以及《英文书法方块字》(1994-2018)——一种看似中文汉字,但实际上由英文字母组成的文字系统。由于空间限制的原因,《凤凰》(2008-13)没能在展览中出现,这件作品中的两只由建筑废弃物组成的“凤凰”每件长约100英尺,总重达12吨。可见即便UCCA也有其局限之处。

展览标题“思想与方法”听起来可能过于学究,毕竟艺术家的作品是如此直接地与规模和过剩相关,不过也因此,标题淡化了徐冰作品的夸张修辞,而强调出他的思想方法和野心。其中,完成于1980年代末的《五个复数系列》是徐冰即将结束在中央美术学院版画系的训练时创作的作品。这件作品包括一系列版画,记录下徐冰如何逐渐简化一件木刻印版的表面;最初的雕刻会渐渐地、系统性地消失。从徐冰当时的大量笔记可以看出,他对自己所选择的媒介进行了严谨的分析,尤其是版画通过重复和序列来对复数性进行概念化处理的巨大潜力,这一点也体现在了他之后的装置作品中。

这种复数性在徐冰的大型综合媒介集合物和他发明的文字系统中有着最精巧的呈现。展厅中最引人注目的是最为人熟知的《天书》(1987-91),庞大的木版印刷卷轴填满了UCCA的中心甬道。其中最长的三个部分——每个部分都有一百多英尺——悬挂在天花板上,呈优雅的弧形,下方铺满地面的是大量装订整齐的卷册。对中文书写不熟悉的观看者们可能会被这种文字纯粹的重量感所震慑,但对于熟悉汉字的人来说,这件作品却尤其令人苦恼:尽管这些文字看起来都像汉字,但近四千个字实际上都是艺术家创造出来的。这是一次令人震惊的启示:受过教育的参观者变成了困惑的文盲。

这就是徐冰的多媒介实验中蕴含的变革性力量,并且这些实验总是以精湛的工艺制作完成。感官刺激和知识强度之间的张力是徐冰作品中最强大的生命力之一,并引向关乎悬置的感官确定性时刻中“真相”位置的一系列启示。“背后的故事”系列(2004至今)体现了他对视错觉技术玩笑般但又痴迷的探索。该系列中的装置采用了光学技巧来模拟中国古典绘画。这些作品第一眼看起来像是安装在磨砂玻璃上的美丽的宋代山水画的复制品,但细看之下会发现,这是由日常废弃物——塑料、麻、枝条、皱巴巴的纸、细绳等——的剪影组合而成的,它们从画的背面被照亮。每一个细节——精致的线条、粗犷的墨迹、笔触——都是用墨和毛笔以外的媒介巧妙呈现出来的。中国文人画在此只留下了鬼魅般的痕迹;真相变成了对真相的模仿。徐冰精心展示的在场与缺席揭示了对伟大传统抱持的一种矛盾心理。多媒介作品的壮观固然令人印象深刻,但他最尖锐的批判却在这些简洁的姿态中浮现——它们埋下了怀疑的种子,并收获了丰厚的思想。

刘禾是哥伦比亚大学终身人文讲席教授。

文/ 刘禾

译/ 冯优