书评 BOOKS

3月12日,意大利总理朱塞佩·孔戴宣布举国封锁后的第三天,全球最大的色情网站Pornhub宣布,除了向意大利捐赠旗下服务Modelhub3月份的全部收益外,他们还将为意大利人提供一个月免费使用高级会员服务的特殊待遇,以支持该国抗击COVID-19病毒[1]。“意大利加油,我们爱你!” Pornhub这条热情洋溢的推文点赞数最多的评论之一是:“ Pornhub为世界做的比政府做的更多。我爱看它。”

今天,当一个国家的身体(social body)受到感染时,全球色情产业龙头、最大的数字流媒体平台之一出手“相助”,提供免费、高清的视听自慰材料,作为微型电子假肢来修补由于病毒而被迫困于家中、被一定程度剥夺了性能力的身体,更因此博得大众一片掌声。

从Pornhub(及其背后母公司Mindgeek[2]的市场垄断)到近年来萨克勒家族旗下普渡制药公司的骇人丑闻,一切都表明,在这个荒诞的时代,跨国制药公司和色情行业拥有与国家一样,甚至更大的影响力。关于这一点,没有人比来自西班牙、现居巴黎的哲学家、作家、跨性行动主义者保罗·B.普雷西亚多(Paul B. Preciado)[3]更有发言权。在他最为人称道的著作《睪酮瘾君子:医药色情时代的性、医药和生命政治》(Testo Junkie: Sex, Drugs and Biopolitics in the Pharmacopornographic Era)中,普雷西亚多索性为这个时代创造了一个新的称谓:医药色情时代。

2005年,在好友、作家纪饶姆·杜斯坦(Guillaume Dustan)意外死亡后,普雷西亚多[4]开始往自己身上涂抹睪酮凝胶。接下来的一年中,他一边感受、观察荷尔蒙对身体的实际影响,一边推敲其背后的理论意涵。整个过程的最终产物便是《睪酮瘾君子》——一部由敏锐的哲学分析与坦率的、日记般的记录交替编织成的极具原创性的“自理论”(autotheory),一次大胆、挑衅的跨学科写作尝试和观念实验。全书站在跨性性别研究角度对马克思女性主义、传统政治哲学、技术哲学的很多论述都发出了挑战;在写作方式上也是对传统学术写作的颠覆。

《睪酮瘾君子》的核心论点是普雷西亚多对医药色情时代中主体化技术(techniques of subjectivation)的诊断,即:生物分子(biomolecular)和符号技术(semio-technical)已成为当下后福特资本主义管制主体性的两大机制。在普雷西亚多看来,二战和冷战期间由政府支持的科学研究和技术发明如今成为随处可见的视听、外科和化学技术产品,被公众(用户)欣然接受后演变为同时强化、监视、控制身体的微型假体(micro-prostheses),通过一种刺激-控制的辩证关系运作,为全球经济提供驱动力。“当代社会充斥着各种被毒药和情色侵蚀的主体:定义这些主体的包括支持其新陈代谢的物质,以及为其主体行为提供养料、将其变成能动者的各种自动化假体和医药情色欲望。”(35页)

值得注意的是,正如哈特和奈格里有关工业劳动在全球经济中霸权作用的论述,即此霸权无关产量,而在于它对于其他生产形式的强大改造力,普雷西亚多并非声称医药业(不论合法非法)和色情业在绝对产量上掌握霸权,而是认为“控制、生产、加强医药色情作用(narcosexual affects)”已成为各种生产形式的模范,“医药色情控制因此渗透并支配了从农业、生物技术到通讯高科技产业的全部资本流。”(40页)他为这种生产模式中的劳动力取名“Potentia Gaudendi”,粗略可翻译成“兴奋力”(orgasmic force),或者说“刺激身体的或真实或虚拟的能量”。这个概念明显受德勒兹和加塔利,以及斯宾诺莎的影响,将情动视为某种本体层面的力量;而这种类似活力能量观(vitalist energetics)的情色化表述在哲学层面并不算新颖,更有参考价值的也许是他提出的当下资本生产所依赖的“刺激-控制”辩证关系——我们或许可以将其视为一种欲望/上瘾经济。

《睪酮瘾君子》一定程度上就像一本二十世纪的科技史。例如,在《技术性别》(Technogender)一章中,普雷西亚多回顾了1950年代初“性别”(gender)概念最早(早于女性主义)的提出者、儿童心理学家约翰莫尼(John Money)的性别构造论和他所开创的性别分配手术,并认为当代医药制度生产、管理性正是起源于此。根据莫尼的理论,性别(gender)在婴儿18个月大之前都可以人为改变。莫尼所创的手术基于两种技术:染色体分析和视觉判断。视觉检查后被认为是双性人(intersex)的新生儿都将接受进一步的检查和手术治疗。如果染色体分析显示双性人新生儿的基因是雌性(拥有两个X染色体,没有Y染色体),那么,ta身上任何貌似阴茎的生殖器组织都必须通过手术切除。而如果双性恋新生儿至少有一个Y染色体,也就是说基因上雄性,但其外部生殖器发育不全或完全没有发育,那么,ta将被认定为女性,接受激素治疗并被阉割。换句话说,性别手术中被当作科学事实依据的两种技术(染色体和视觉检查)其实是酌情施用的,目的在于人为地加工、维持从十九世纪遗留下来的人类性别二态(sexual dimorphism)的自然主义形而上学。时至今日,莫尼开创的性别分配法和手术在临床领域仍占主导地位。这一分配法不仅是对双性婴儿[5]的暴力,也是对任何身体的规训(或男或女必须对号入座,以扮演生殖角色),它暴露了生物技术和医学发展背后关于身体、性、性别的超-建构论(ultraconstructivism)和传统性别二态、性二元认知论之间的矛盾,最终,科学顺从了传统并与之结盟。但这一技术背景足以让普雷西亚多对传统白人女性主义的性别社会建构论(性是自然/生理的vs.性别是社会建构的/文化的)做出批判;事实上,男女性特质(masculinity and femininity)与社会性别(gender)都是工业资本主义的人工制品,参与主体性的生产。

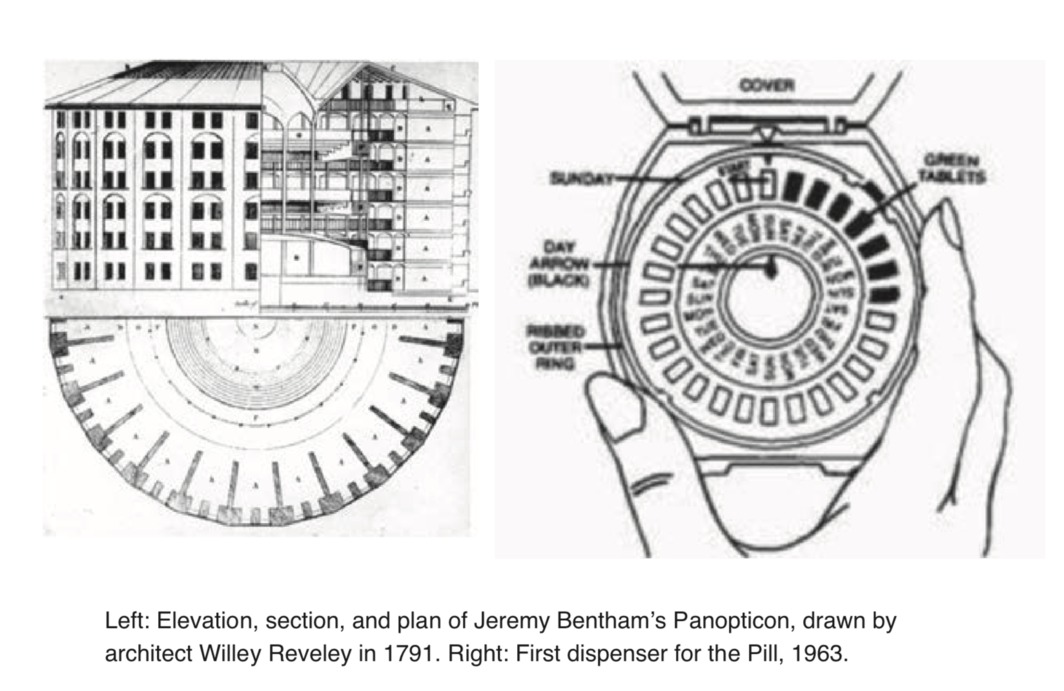

在《医药能量》(Pharmacopower)一章中,普雷西亚多将目光从硬核的外科手术转向更加软性的、可服用的技术产品,避孕药就是其中之一。通过阅读福柯和医学史学家帕特里夏·佩克·戈塞尔(Patricia Peck Gossel),普雷西亚多回溯了避孕药如何从一种规训制度下的殖民主义根源中诞生——最初旨在限制非白人女性的生殖力——随后在伪殖民地波多黎各岛上的女性身体上进行测试,并最终被包装在一种独特的装置设计中作为“药丸”出售,成为女性自我监控的“荷尔蒙家用微型假体”。他最具原创性的解读在于将避孕药的包装设计(尤其是由大卫·瓦格纳设计的Dialpack,一种圆形的、化妆盒大小和形状的药丸分配器,供女性随身携带)视为一种建筑系统的翻译。通过这一设计,哲学家杰里米·边沁(Jeremy Bentham)发明的圆形监狱(Panopticon)变成了一种进入家庭空间的便携技术。因此,普雷西亚多称,我们不妨把避孕药视为一个“轻便、可随身携带、为个体用户设计的化学圆形监狱,它可以改变用户的举止、制定计划、控制性行为、控制人口增长和种族纯度,还能通过人工合成的化学成分重新设计用户外观”。至此,圆形监狱中心的监视塔被药丸使用者(女性)的眼睛所取代,牢房化作消费者的身体,而“惩罚和说教已被女性自由和性解放的奖励和承诺所代替。” (205页)

二十世纪末和本世纪初,先进的荷尔蒙技术已经促成了各种人工合成睪酮、雌激素、孕酮的诞生,这些技术的研发同样受到一种性与性别的超-建构理论推动——通过摄取激素,任何身体都可以调整其男性和女性特质比例。然而,上述产品的上市和发行却再次与顽固的性别二元认知论产生冲突(比如女性不允许使用睪酮,即使它是一种男女体内都会分泌的激素,而且可以治疗女性由于服用避孕药造成的激素失调),其分配和管理权最终仍然落入现有行政系统手中。通过追溯医药技术所生产的愈发可变的性与性别(sexuality and gender)跟社会意识形态中坚不可摧的性别二元认知论/男性霸权一次次的冲撞、妥协与合谋,普雷西亚多提出拥护技术自治,鼓励掌握这些主体生产技术的另类使用方法(他提醒我们巴特勒曾说过的,性别既然是建构的,总有废除/拆卸的可能)。在某种意义上,(非法)使用荷尔蒙是他对男性霸权、恐跨的国家资本机制下的生命技术管理竖起的中指。

将身体作为实验场地(用普雷西亚多的话说,就是做个“性别骇客”)是冒险的。从全书穿插于各理论章节之间的散文写作中可以看出,普雷西亚多毫不掩饰这种行为犹如玩火:时而陷入意识流般的口吻,仿佛模拟某种化学快感;时而又理智地号召跨性群体建立信息、物资调配网络,以应对体制管控。行文间,他似乎在向威廉·柏洛茲和所有依赖药物完成著作的哲学家(萨特、福柯等)致意,也让人想起柏拉图《菲德罗篇》苏格拉底的比喻——写作既是药,也是毒。我倾向于将那种拒不道歉、回避说教、甚至有些加速主义意味的坦诚理解为一种表演性的修辞策略,最终目的“是说服你,和我一样,同样受到化学药物滥用的诱惑。” “你”指的是所有人,包括社会上的性主流人群(顺性、异性恋男女),因为不论性别、性取向,任何主体都受这些生物化学技术的管制。你每一次服药(不论处方药,还是非法医药、避孕药、伟哥),就等于参与到了医药色情时代的瘾君子经济中——如同一位摄取激素的药娘[6],只不过是量的差异罢了。

到《色情能量》(Pornpower)这一章,普雷西亚多从先前倾向历史叙事的论证方式转向了更加抽象的推论分析——一定程度上也许和色情出版物(pornography)的难以定义有关。他将“色情出版品”定义为一种“可供自慰的虚拟设备…性被转化成了景观、虚拟、电子信息”,但整个章节中有关色情的讨论并不仅限于再现层面,而是还包含了广义的性工作。和某些排斥性工作者的激进女性主义派别不同,普雷西亚多并不反对性工作或色情片产业,因为:1.既然避孕、代孕等医药技术早已让女性从作为生殖力(reproductive force)的命运中解放了出来,身体已然有权利成为生产力(productive force);2.即使色情黑市中充斥着大量暴力,从事性工作并不永远是被动的;3.性工作和色情行业长期处于地下、不合法状态,更助长了性剥削、性贩卖的泛滥,剥夺了性工作者的人权[7]。此章中,普雷西亚多着重把色情产业——从影像拍摄、表演到性工作——作为看当下生产的范式,来阐述一种劳动的“色情化”(pornification of labor)现象。这一方面指向“经济对性的捕获,让性成为生产力的过程”(274页)。另一方面,“色情化”被用作当代劳动不稳定性加剧的比喻。如果说最能象征某一经济的往往是该经济中最低廉、最危险的劳动力(比如农耕经济中的奴隶、福特经济中的工厂工人),那么当下经济的象征劳动力无疑是性工作者(普雷西亚多举的三个例子分别是不断迁移的妓女、跨性性工作者和色情演员,Ta们往往没有、也无法取得合法身份)。若仔细考察性工作的特性——缺乏安全保障、低价出售身体和情感服务、社会对执行工作者的身体的歧视、不享有居住权——我们甚至发现它已经是二十一世纪后福特资本运作的典型范式(想想疫情期间必须坚持工作、没有医保的合同工)。

总体而言,普雷西亚多对色情的分析不如医药技术部分的论述精彩,但书中有关色情技术和医药技术的互联及其对其他类型生产的渗透的讨论依然很有参考价值。最显著的例子在大众(视觉)文化中随处可见(普雷西亚多戏称我们在大众文化中可以发现某种对色情片的嫉妒—porn envy):从《吾栖之肤》(The Skin I Live In)这样的艺术电影到更“接地气”的国产片《整容日记》;从胡歌到Caitlyn Jenner;从红毯上年近七十仍“保养”得容光焕发的明星到Youtube上的Gigi Gorgeous和Contrapoints,再到斗鱼和B站直播间的药娘们——沿着普雷西亚多的线索,我们也许可以提问:谁有权力/资本使用这些技术?谁在支配、管理这些技术?谁用其抵制体制,谁拿它精致身体?普雷西亚多针对西方的理论分析,在中国也许同样适用,只不过资本—国家—技术之间的权重比例不同。在期待看到扎实的比较分析的同时,我想用以下问题为本文作结,也为将来的考察提供线索:女性、LGBTQ研究如何在正视普雷西亚多号召的这种都市技术尖端的同时,继续讨论尚未解决的、没那么先锋却仍然意义重大的复杂文化问题(酷儿自由主义、同性恋民族主义等)?[8]国内语境的性别运动如何调动技术?如何在审查机制中讨论身体技术的先锋潜力?作为生产力的性对于民族主义和边界发出了什么样的挑战?

注释

[1] 这篇文章完成时,Pornhub又宣布给予法国、西班牙同样的福利。这些决定背后的种族政治和地缘划分又是另一篇文章的议题了。

[2] MindGeek是Pornhub、YouPorn、xTube等数百家色情片网站的IT母公司,在卢森堡注册,但总部设于蒙特利尔。MindGreek是全球最大色情集团,若将所有网站加起来,MindGeek每日享有1亿1千5百万的访问率,带宽超过推特Twitter、亚马逊Amazon和脸书Facebook的总和。

[3] 过去七年间,普雷西亚多的四本著作——《睪酮瘾君子》、《色情托邦:花花公子的建筑与生命政治》(Pornotopia: An Essay on Playboy’s Architecture and Biopolitics, 2016)、《反性别宣言》(Contrasexual Manifesto, 2018),以及2020年1月刚出版的《天王星上的公寓:跨越行状录》(An Apartment on Uranus: Chronicles of the Crossing)——已经全部被翻译成英文出版。今年疫情期间,我有幸能系统性地重温或读完了除还未到手的《天王星》以外的其中三本。

[4] 在写作《睾酮瘾君子》期间,普雷西亚多还未改变自己的性别称谓,沿用了自出生被指定的女性性别。2014年普雷西亚多正式开始性别过渡,并改名保罗。本文中为保持文章阅读流畅,均使用普雷西亚多当下的性别称谓(他)。

[5] 据近年最完整的统计调查,双性人占全球总人口的1.7%。

[6] 药娘是中国男跨女(M2F)群体在网络上对自己的昵称,来源于国内最早建立的变性人信息网站夏士莲站(简称夏站)。

[7] 对于西方国家有关性工作的各种法律及这些法律的种种问题,我推荐观看左派Youtube行动主义者Oliver Thorn在他的Youtube频道的“性工作”(Sex Work)一集。

[8] 这里谢谢李泳翔提出的分析角度。

文/ 李佳桓