书评 BOOKS

《灾难与社会再生产:国家与社区之间的危机响应》(Disasters and Social Reproduction: Crisis Response Between the State and Community),作者:皮尔·伊尔纳(Peer Illner),出版社:Pluto Press,伦敦,2020年,总页数:208。

《互助:在此次(及下次)危机中建设团结》(Mutual Aid:Building Solidarity During this Crisis [and the Next]),作者:迪恩·斯佩德(Dean Spade),出版社:Verso,纽约及伦敦,2020年,总页数:128。

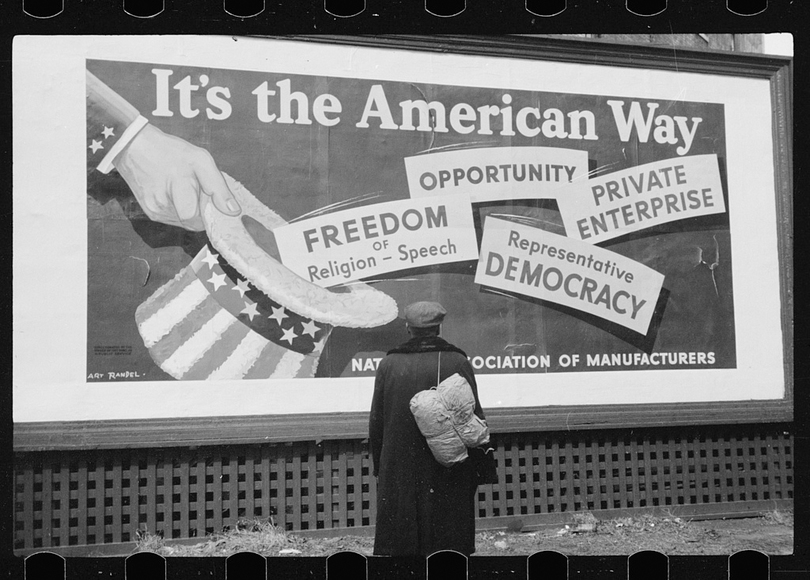

在摄影记者玛格丽特·伯克-怀特(Margaret Bourke-White)最具代表性的大萧条时期图像之一里,排队领取救济粮的黑人贫民令他们身后粉饰美好生活的招贴画顿显暗淡。这张构图紧凑的照片几乎上演了一场被压抑者的回归,正是“美国方式”在物质上的受害者们支撑着——同时也违背了——招贴画上的乐观承诺。伯克-怀特的讽刺辛辣,凝练,同时也是宽大的;正如艺术史学家约翰·塔格(John Tagg)所言,背景广告牌上“犬儒的公司沙文主义”已经荒诞到媚俗的程度,面对种族主义和贫困两大顽疾的现实后果,扮演了“替罪羊,喜剧小丑”的角色。脱离其最初的语境(《生活》杂志)以后,伯克-怀特照片直截了当的讯息传递及其与社会痼疾的轻易对应往往会遮蔽掉拍摄当时的历史情境。当代观众可能会把等待救济的人群跟1930年代普遍的经济衰退联系在一起解读,但图中表现的粮食不足问题同时也源自于一个更加具体的事件。

1937年,一场前所未有的大洪水席卷了俄亥俄山谷地区,造成几百人死亡,百万人流离失所,数十亿美元的财产损失(计入通货膨胀)。伯克-怀特的照片拍摄于肯塔基州路易维尔的一个黑人社区,画面里,居民们正在等待领取救济物资,发放物资的可能是类似红十字协会这样的大型慈善机构,也可能是当地的志愿者,或是公共事业振兴署(Works Progress Administration)大量派去受灾地区的联邦救灾人员。塔格指出,背景里的广告牌实际是美国制造商协会(National Association of Manufacturers)出资赞助的宣传画。该组织在1930年代不仅反对有组织的劳工运动,也反对新政政策下各种政府调控机构,为此他们发起了一场公关活动,提倡自由产业,摒除由“包括劳工组织在内的自私团伙,有社会主义倾向的激进分子”所散布的“错误信息”。就这样,伯克-怀特的照片浓缩了上述具体历史时刻的各种意识形态冲突,对立双方不仅包括自由市场的爱国主义与流离失所的生活现实,占据霸权地位的白人性与在前者的过度代表下饱受压迫的社会群体,也包括积极的福利国家与资本对其的压制。

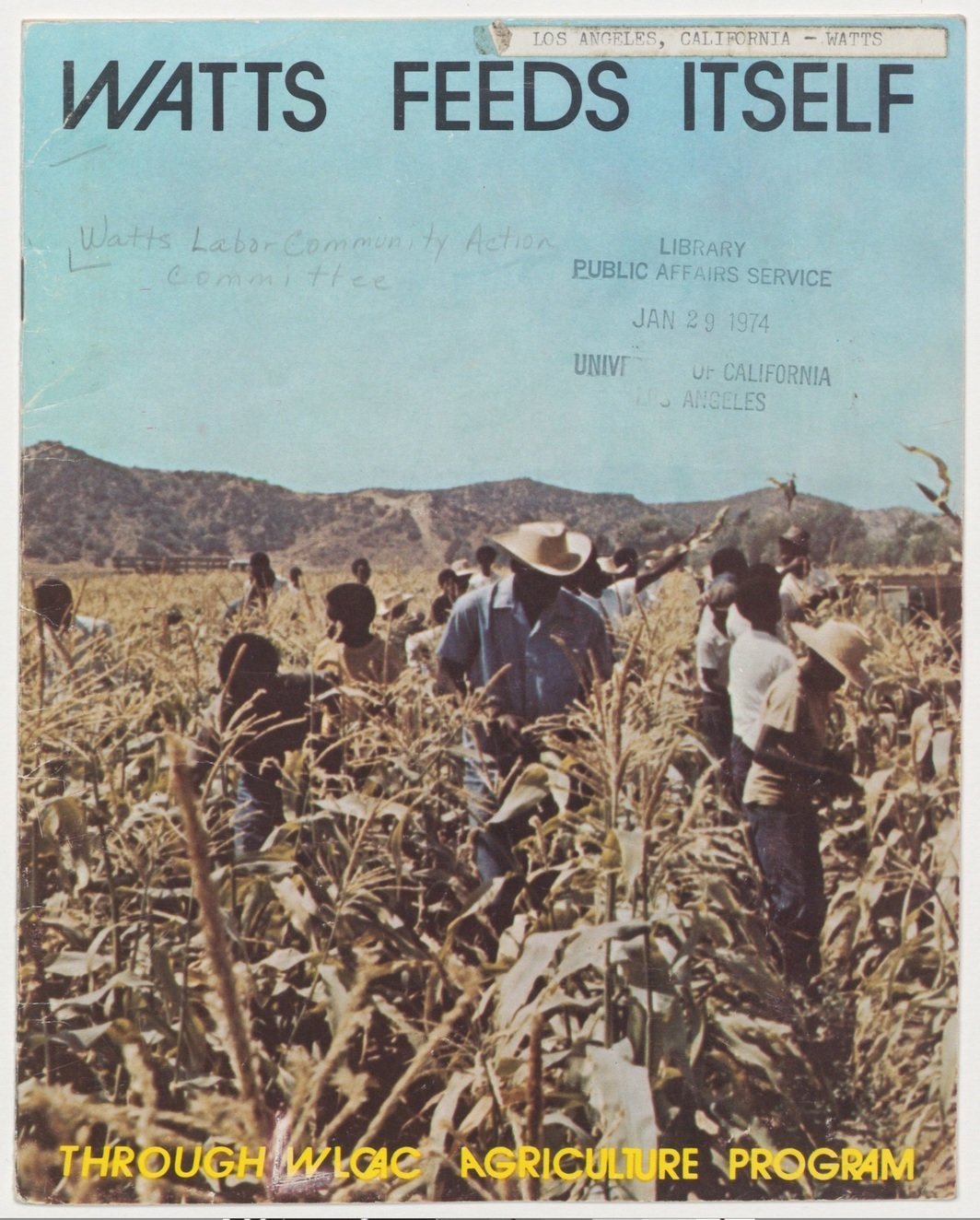

皮尔·伊尔纳(Peer Illner)的新书《灾难与社会再生产:国家与社区之间的危机响应》梳理了1930年代以来美国的救灾工作如何在政府、公司和志愿者组织之间协调进行的历史。我们自己正在经历的这场灾难让伊尔纳新书主题显得尤其具有话题性,因为美国政府不仅未能有效缓解疫情带来的严重后果,最近得州大范围断电断水更是暴露了州级行政的职能放弃,一时间,各种互助团体在全国上下遍地开花。尽管“互助”这个词被不同群体赋予了不同的内涵、价值和动机,但它总体上是指一种以合作原则和资源共享为基础、自下而上的政治组织形式。19-20世纪之交的俄国哲学家彼得·克鲁泡特金(Peter Kropotkin)提出了互助的概念,以反驳社会达尔文主义。他认为,人类和动物的天性并不是互相竞争,而始终是依靠集体行动策略来谋得生存。无论是蒙哥马利公车抵制运动(Montgomery Bus Boycott)里的共享车系统,还是罗诉韦德案(Roe v. Wade)之前的地下堕胎网络,无论是技术交换,时间银行,还是信贷和租户联盟,抑或集体农业,这些看似完全不同的项目都被认为具有互助的特点。它们的共通之处在于社群自主发起行动,来解决基本生活需求,完成这一本来应该由政府、公司、慈善组织或个人完成的工作。

伊尔纳新书关注的正是上述责任的转移。《灾难与社会再生产》从1920年代西礁岛(Key West)的破坏性飓风讲起,到2012年纽约超强飓风结束,中间是一系列个案研究,包括1960年代黑豹党的“生存计划”( Survival Programs),1995年芝加哥热浪,以及有关卡特里娜飓风和新冠疫情的两篇短文。伊尔纳追溯了从凯恩斯式社会投资到过去五十年紧缩政治的流变过程,描述了救灾援助如何一步步被私人化以及——对于作者来说可能也是更加重要的——堵住缺口的责任如何越来越落到了民间社会肩上。

《灾难与社会再生产》对近年来有关灾难资本主义(disaster capitalism)的研究是一个补充。灾难资本主义这一说法源自娜奥米·克莱恩(Naomi Klein)2007年出版的著作《休克主义》(The Shock Doctrine),书中描述了政府如何与市场力量共谋,将动荡与社会苦难的时刻转变成盈利机会。但伊尔纳并没有把重点放在危机响应的资本化上,而是考察了危机响应的工作向社群本身的转移,不论是通过草根互助,还是其他自发的志愿服务组织形式。他的这本书提出了一个颇具挑战性的问题:这种通常由最难获取物质资源的个体所进行的无偿劳动在多大程度上于无意间促成了福利国家的持续萎缩?

伊尔纳的批判性叙述从比较历史的角度切入,无论是基调,还是传达的信息,都与近年来左翼(其中很多人是在新冠疫情期间被动员起来的)对互助组织高涨的热情大相径庭。互助组织最著名的倡导者之一是长期投身组织工作的跨性别废除主义者、律师及教育者迪恩·斯佩德(Dean Spade)。他公开倡导通过以社区为基础的合作模式来解决疫情下日益严重的物资紧张问题(包括食品与住房不足)。去年十月,他出版了《互助:在此次(及下次)危机中建设团结》一书,为最近的社区组织工作提供了一份入门读物和行动手册。如其题目所示,斯佩德这本书的主旨在于论证我们可以通过互助来重新打造基于团结的社会关系,打破围绕在互相依存周围的污名,并发展社会运动。对于斯佩德而言,此项工作与去年夏天抗议种族主义警察暴力的大规模示威游行属于同一种解放事业。他认为,互助不仅仅是在减轻已有的困苦,而是寻求变革的重要组成部分。

为此,斯佩德坚持把激进的互助组织与自由主义的非营利组织相区别,前者注重社会贫困的根源,后者往往只关注某一个单一问题,组织内部是家长式层级管理,且由私人赞助。斯佩德指出,慈善机构与新自由主义政府合作,以“保证现有体系的合法性和稳定性,同时取缔满足人类基本需求的其他模式。”(上述区别在斯佩德的思考中占据核心地位;奇怪的是,伊尔纳在他关于自发行动主义救灾工作的叙述中却几乎完全忽略了“非营利产业体系”扮演的角色。)在斯佩德无政府主义倾向的影响下,《互助》强调社区组织工作的自主性和在地性,拒绝接受激进的照护工作(care work)在专业化和集中化过程中必然产生的权力结构——无论是通过政府之手,还是借助于非营利机构或资本家阶级。

关于互助及其对左翼运动建设的作用,伊尔纳的历史唯物主义视角给出了一种完全不同的理解。他在书中采用了马克思主义-女性主义的社会再生产理论,将危机期间维持日常生活所需的临时活动——包括部署救援队和急救物资,分配食物和水等生活必需品,重建遭到破坏的基础设施——定义为价值被系统性贬低的劳动。这样一来,他把救援工作放入了一个跟私人领域中重复性家务劳动相同的范畴内。哺育幼子和执掌家务一直被默认为是女性分内之事,常常没有任何报酬,1970年代的社会主义女性主义者们将这些劳动政治化,称之为“再生产劳动”,意即:这些劳动先于工资劳动以及更广义的社会和物质生活条件而存在,并且是后者能够延续的保障。通过将这一框架延伸应用于灾害援助的补偿性活动,伊尔纳得以将焦点从最直接、最引人注目的救灾措施转向那些很难被媒体景观以及公众注意力捕捉到的不起眼的工作上。不过,伊尔纳的目的并不是要为这些基层劳动讨回尊严;恰恰相反,他对左翼组织和灾害研究共通的一些说辞颇有怀疑,认为它们是在“借助浪漫化地援引本土能力和被压制的知识(subjugated knowledge)粉饰稀缺性。”而他自己不加粉饰的判断向那些更偏于乌托邦的互助愿景泼了一盆冷水:“自助只不过是紧缩政策下社群别无他法的选择。”

为了阐明支撑伊尔纳论点的历史转折,同时澄清他与斯佩德的观点差异,我们可以对比一下联邦当局对互助项目有记录在案的两次反应。伊尔纳用了一章的篇幅写黑豹党于1960年代为应对种族主义国家暴力和政府不作为而设立的“生存计划”(Survival Programs) ,用另一章分析了从2008年金融危机后反对收入不平等的运动中产生的草根救灾行动“占领(飓风)桑迪”(Occupy Sandy)。1969年,美国处在从“伟大社会”(Great Society)向新自由主义紧缩政策过渡的边缘,联邦调查局局长约翰·埃德加·胡佛(J. Edgar Hoover)评价黑豹党的“儿童免费早餐计划”(Breakfast for Children Program)是“黑豹党最好、最有影响力的活动,因此……也会在最大程度上威胁当局中立化黑豹党并破坏其所代表价值的努力。”2013年,超级飓风桑迪袭击纽约及其周边地区一年后,美国国土安全部(联邦紧急事务管理总署隶属该部)发表了一份报告,赞扬“占领桑迪”运动就地取材的水平组织结构,将其“文化水平和技术能力都过硬,且有时间、有意愿帮助他人的年轻志愿者团队”捧到英雄的位置。国土安全部承认,这一公然反建制的运动是对抗危机的主力军,其巅峰时期拥有“大约六万名志愿者——是美国红十字协会人数的四倍还多。”

在这两份声明中,执法机关都承认黑豹党和占领运动在提供通常被认为是国家负责范围的福利措施方面取得了成功。正如斯佩德指出的,黑豹党的努力促使美国农业部在1970年代初开始推出自己的公立学校免费早餐计划。在斯佩德看来,这并不意味着黑豹党的成功,反而意味着其工作被一个本质上就具有压迫性质的国家收编和无效化。伊尔纳批判国土安全部对“占领桑迪”运动的赞扬,但理由完全相反:对社区组织大加溢美之词为联邦紧急事务管理总署进一步削减预算提供了方便的借口,让国家能更有效地推卸责任。伊尔纳认为,自从1970年代的经济危机以来,自然灾害下启动的例外状态一再导致再生产劳动的责任被转嫁给民间社会。这加重了物质上最为匮乏的底层群体的负担,为了维持现状,他们必须无偿劳动。

斯佩德承认,互助的努力有可能无意间与新自由主义议程暗合:“如果我们在设计互助项目时不注意,”他指出,“很可能刚好正中保守主义下怀(志愿者服务取代社会保障网络),变成我们在勉强支持起一个可生存的世界的同时,让1%的人可以一边歌颂英雄的志愿者,一边攫取更多财富。”尽管如此,他仍然坚持认为,建立一个内含政府批判的自主的“人民基础设施”是有价值的,而不是要求国家加强社会服务。斯佩德指出,虽然政府工作的覆盖范围可能更广,但其福利项目常常设有排他性的资格标准,并会导致监控和军事化管理的加剧。对斯佩德来说,“扩大规模”——如果这意味着结构整合、标准化,以及权力结构必可避免的出现——完全违背了互助的本义。

与此相反,在伊尔纳看来,没有革命性的诉求,零敲碎打的救灾工作太容易被新自由主义的“韧性”(resilience)论回收——这个在灾害研究中颇为流行的热词与包括自助(self-help)、弹性(flexibility)在内的晚期资本主义概念互相呼应。正如“弹性”一词把朝不保夕的不稳定状态裹上一层赋权的糖衣兜售给工人一样,伊尔纳担心,由“我们自己照顾自己”(We Take Care of Us)这种口号所代表的草根精神显示的是一种双重束缚(double-bind)。“韧性是最硬核的撒切尔式现实政治,”他断言道——因此,任何危机响应办法,如果不把对公益的大规模社会责任考虑在内,都有可能适得其反,壮大囤积物质资源一方的势力,而把社会再生产的无偿劳动留给那些“为了活下去只能依靠自我组织的社群。”虽然斯佩德一笔带过地承认,互助可以促进建立联盟,进而推动“更大规模的行动,比如罢租、罢工,或推翻腐败的政府及产业体系,”但他全书的核心仍然是地方自决,是在我们目前的社会秩序之内尽可能地改变此时此地的状况。对于秉持社会主义视野,主张劳动和财富全面再分配的伊尔纳来说,这种看法无异于只见树木不见森林。

我自己作为一名社会主义者,一个学习过社会再生产理论的学生,同时也是刚入门的互助项目组织者,对于上述观点的冲突感觉比较矛盾。去年三月我几乎是在冲动的驱赶下开始了互助工作,同时我个人也在努力应对新冠疫情突如其来的、具有世界史意义的危机感——我一度希望,疫情能让所有人终于不得不意识到我们互相纠缠的社会关系,这一中断期也许可以为我们对快速增长的执迷按下暂停键,让我们重新回到维系自身以及彼此的细水长流的工作上来。在伯尼·桑德斯(Bernie Sanders)号召大家为你不认识的人而战之后,我开始跟邻居进行直接的个人层面的交流,了解他们最急迫的担忧——被房东驱赶,食物不足,他们自己和其他人身体上的脆弱。我和通过Zoom认识的其他组织者一起,协助成立了互助网络 Queens Care Collective,并建立起一个可持续的每周送餐网络,覆盖了皇后区大约一百户人家。

我所研究并在自己的生活中认定为一种政治性力量的再生产劳动——那些无形的,女性化的,在更煽情、更公共或更“有建设性”的努力面前常常被忽略的劳动——与民权运动家艾拉·贝克(Ella Baker)所说的“艰苦的准备工作”(spade work),换言之也就是为未来政治行动铺平道路的那些不起眼的、单调乏味的社区组织工作,这两者间的平行关系一直让我倍感好奇和触动。特别是贝克承认,与游行抗议、公开演讲等更富戏剧性的策略相比,准备工作“就其直接回报的多少而言常常更令人感到疲累。”一部分社会主义者断言(多少带着些居高临下的态度),如果没有更大的具体目标,互助只不过是小修小补,还会分散工人阶级实现系统性社会转变的力量。作为一个个人政治以劳工为中心的人,我对这种论断的根据不无同情。我深知互助工作的代价,不仅要保证包括食品在内的物质资源的持续供给,还要维持组织者的精力和时间。我内心犬儒的那个自己知道这是一项西西弗斯式的工作,而资本家阶级还在不断地从Queens Care Collective所帮助的那些“必需行业工作者”(其中大部分是有色人群和未登记劳工)身上聚敛财富。

但经历过三月激动人心的时刻之后,我变得愿意接受另一种说法,一方面我仍然相信再生产劳动的价值应该在广泛层面上得到承认和报偿——也就是说,得到实实在在的资源支持,而不是让某些组织者自己在多个工作之间挤出时间来完成,另一方面我也期待,在陌生人之间建立互相支持的关系网络能够确实地成为一种强有力的政治杠杆,尤其是在这个喜欢绞尽脑汁抹黑集体性的国家里。尽管远没有保证,我选择相信互助工作有潜力如斯佩德所言,在微观层面上“培养起新的团结”,同时破除美国关于自力更生的顽固谬论,及其伴生的有关孤立与羞耻的文化包袱。虽然不能立竿见影,我还是愿意相信,互助可以成为一种动员性的力量,跟左翼阵营包括直接行动、劳工组织、选举活动在内的其他策略协同作战,最终移动政治可能性的奥弗顿之窗(Overton window)。互助工作规模小,要求第一手经验,有些左翼人士认为这些是它的缺点,但恰恰相反,互助工作独特的优势正在于此;去除了笨重的话语和拒人于千里之外的官僚机构,它的策略有一种极具说服力的、经验层面的力量。比如,在食物严重不足的时候,在街上放一台冰箱并鼓励路人“取走你所需的,放入你能给的”,这就是一种形式的政治教育,简单且不失优雅:当其他支持体系全都感觉摇摇欲坠,通过互相依靠这一直接而平常的姿态来显示何为“人民的力量”。

社会再生产理论认为,类似教书、育儿这种“零起点的”社会化工作也是一片斗争的领域。换句话说,不仅要纠正对这些活动价值的结构性贬抑,还要强调这些活动本身的革命潜力。因为它根植于人与人之间的照料工作当中,正是这些工作为我们树立了跟社会打交道的典范。再生产劳动可以巩固和维持主流意识形态,也可以从根本上重塑它们。

在关于黑豹党的那一章中,伊尔纳讨论了该党领导人休伊·牛顿(Huey Newton)倡导的“生存计划”,“儿童免费早餐”是该计划最具代表性的组成部分,除此以外,还包括健康诊疗所、镰状红血球贫血症筛查、为探监的家庭组织共享车队,以及各种文化教育等内容。和黑豹党的武装军事行动相比,这些项目看上去人畜无害,但牛顿认为,它们构成了集体斗争的基础。伊尔纳写到牛顿“一直投身于……一种革命性的时间哲学”,黑豹党的社区项目在其中起到了预示的作用,“把等待死亡的被动时间变成了谋求生存的主动时间,或者说一种抵抗和坚持的时间,直到革命的正确时机到来。”这些项目不是一味消极地维持生命,而是有意地通过培养互相合作、互相依赖的社会结构来重新激活生命。它们注重培养政治变革的能力,这一点与社会再生产的视角彼此共鸣,在其中,求生的努力连接了对既有社会关系的恢复和对全新世界的建造。

凯根·斯巴克斯(Kaegan Sparks)是纽约城市大学研究生院艺术史学博士候选人。

文/ 凯根·斯巴克斯

译/ 杜可柯