胡昀:我们从未离开过

对于外来者,西安呈现出一系列的废墟、遗址、文物陈列,它们稳定,被表现为价值久远的珍宝或某种文明程度的物证,由此替代、抹除、否定了历史的真实状态,如同作为终点的结论否定了思想或行文的过程。作为OCAT西安馆“西安角”项目邀请的首位外地艺术家,胡昀带来一种处理历史与展示的不同方式。

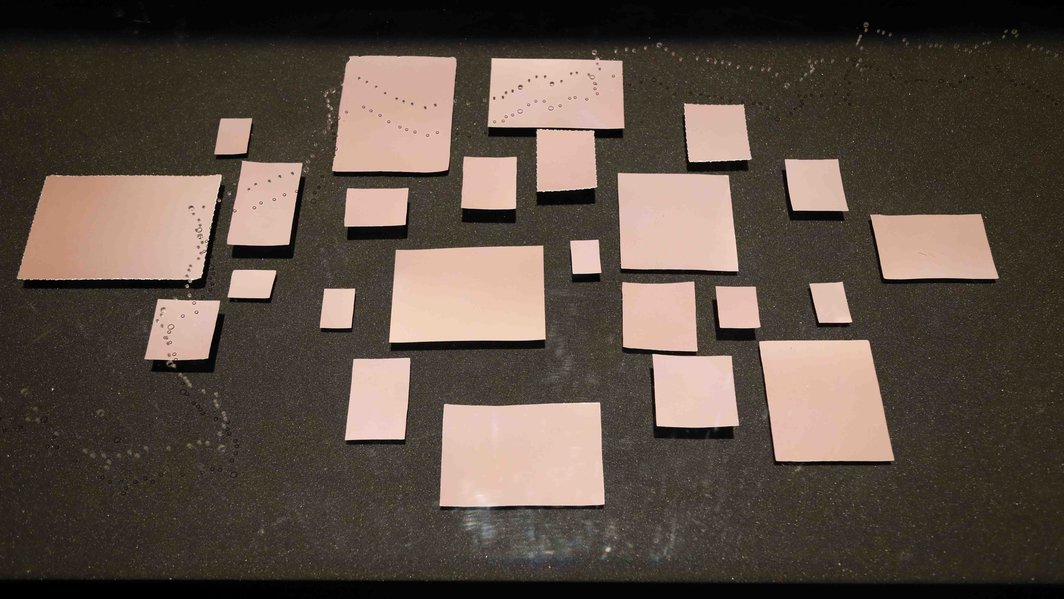

《原地》(2017)延续艺术家2012年“我们的祖先”与2016年“叙事病”展览中的元素,艺术家祖父一生的照片被选出十组翻拍,经暗房显影后不作定影处理便暴露于自然光中,影像显现与消失的过程并非展示的内容,观众能见到的只是大小参差、高低错落的空白相纸。20世纪初美国探险家Robert Sterling Clark率领科考队在中国西北部的考察路线被简化,成为打在展柜有机玻璃表面的一串空洞,每个空洞都曾意味着对于未知地区的一系列观测和数据搜集,连成悬浮在相纸上空的星座,暗示着历史、地点、命运之间的联系,以及个人生命、历史进程、大型项目共享的徒劳。

《我们从未离开过》(2017)涉及陕西作为中国卫星监测与回收基地的角色,以表现卫星回收的新闻图片为素材,将图中卫星残骸涂成黑色,抹除已经完成历史使命的无用之物,却又以浓重的黑色引起观者注意。展厅角落的一堆煤炭与此呼应,称为《遗骸》,亦关乎无用,却也可被理解为某种未开始的状态——煤炭蕴含不可见的能量,有尚未发生作用的能力。《星座》(2017)则将这种无用与大型国家工程相联,观众将有星座图样孔洞的纸带穿过音乐盒,播出《东方红》的乐曲,若误将纸带反置,听到的则荒诞如实验音乐。这源自艺术家参观西安卫星测控中心的经历,在那里,他得知中国第一颗人造卫星“东方红一号”的功能只是向外太空播放一曲《东方红》。