迪德里希·迪德里希森

-

-

极地涡旋

在近期出版的针对艺术界政治的批判性著作《多极世界中的艺术》(Art in a Multipolar World,由Hatje Cantz出版)中,策展人兼理论家由宓将目光聚焦于进步派(progressive)视觉艺术整体上的可信度与有效性。她并未站在艺术界多年来的任何既定立场上发声,无论是安德里亚·弗雷泽(Andrea Fraser)在特朗普首届任期后,在《博物馆、金钱与政治的2016年》(2016 in Museums, Money, and Politics,2018)中以道德和政治正当性为名提出的充满紧迫感的“吹哨人”策略;还是知名艺术家们在面对战争行径(及其背后的资本市场)和日益频繁的审查压制时的团结表态;亦或是作为夺回政治能动性的最后手段的行动主义——如今,这些行为全都在全球审查机制不断升级的语境中频繁发生。对由宓而言,这些行为本质上都是在极端资本主义条件下,怀着对其矛盾性的清醒认知,试图维系艺术的左翼及反资本主义政治立场。

与之相对,目前担任卡塞尔文献展研究所研究员的由宓试图勾勒出一个并非全然连贯的新自由主义政策世界版图,其中西方国家与非西方国家之间的新旧差异交织并存,并以不同程度和方式表现“自由主义”倾向。她将不结盟运动、万隆会议及其在冷战两极格局下的后续影响,视为当前格局的前史。由宓着重分析了那些不仅塑造了(自中国及海湾国家的艺术机构与市场力量崛起以来所形成的)当代艺术界,更日益影响全球地缘政治的力量,并用一个简明的术语来概括这一格局:“多极世界”(multipolar

-

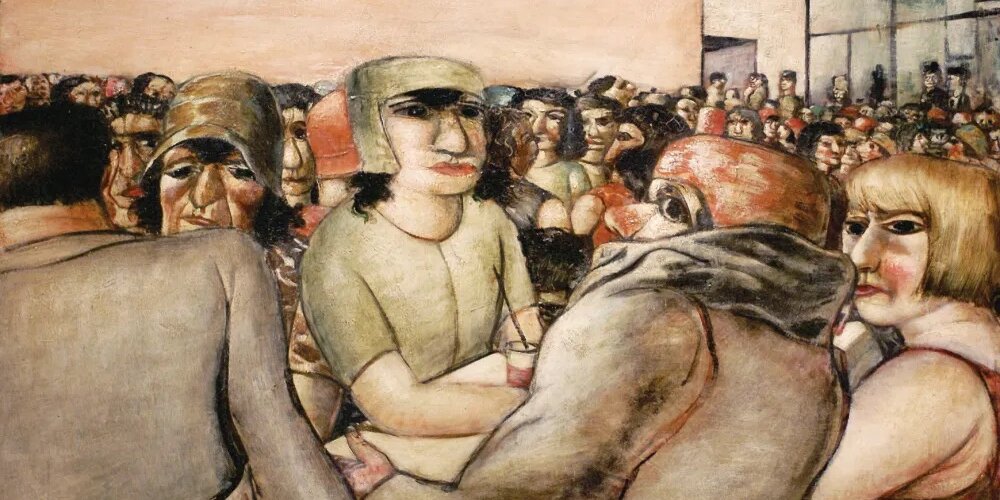

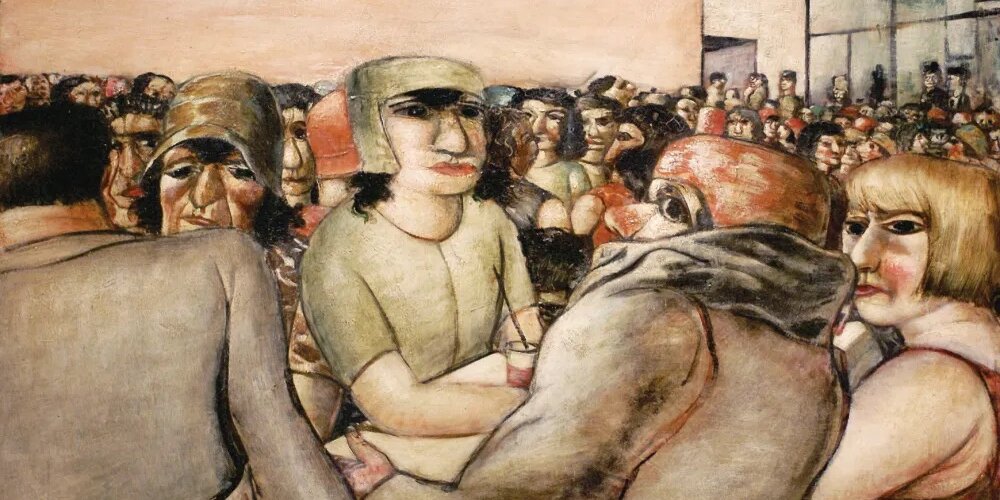

年度回顾:波西米亚之战

“柏林已经完了”。到处都在说这句话。但究竟是什么完了?又是什么曾经如此特别、如此脆弱,以至于如今能被轻易摧毁?或许这归结于战后不同时期在不同城市短暂出现过的综合因素:低廉的房租、旅游业、艺术产业对“波西米亚人”(文化游牧群体)的友好态度,以及从他们身上攫取价值的能力;再加上某种国际性的共识:这儿是你结识新朋友的地方。曾经,这样的城市是巴黎、纽约和旧金山,后来还包括东京、马德里和布拉格。而在2009年,鲍里斯·格罗伊斯(Boris Groys)在接受《Lettre International》采访时解释了柏林无与伦比的吸引力:

“伴随着国际主义的衰落……今天的柏林正在出现一种类似于1920年代巴黎的国际波西米亚文化。诚然,这种文化并不那么高产。但20年代的波西米亚文化也本身也不高产。柏林是一个已经实现的乌托邦,之所以这么说,只是因为那儿的居民不必为自己的生活方式花费太多……这吸引了来自世界各地的人。我认为这非常棒。”

让我们从宽泛的意义上将艺术定义为一种执着,一种对资本主义社会中的异化劳动的拒绝——无论是为了做一些有意义的事情,还是单纯为了玩乐。或许有人会反驳:艺术恰恰常沦为异化劳动,个体自认为能够界定何为“有意义”,或理直气壮地坚持“玩乐”,从长远来看,不过都是幻觉。波西米亚人正是借此策略为自己谋取特权,或在资产阶级的皮草领口中寄生度日。这些都是既定事实,尽管按艺术逻辑本不该如此。毋庸赘言,艺术即便自诩超然,也无法真正有效地从现实世界中抽离出来,哪怕这抽离本身正是它所玩乐的对象。无论如何,社会对波西米亚圈子的政治回应——无论是针对其中在资本主义意义上“成功”的典范,还是那些生活艰难的失败者——随着时间发生了显著变化:最初是带着轻蔑的宽容,后来变成榨取,将波西米亚视为投机资产,以及软实力与象征资本的来源,最终发展为压制与打击。