所见所闻 DIARY

为了便宜机票,我先从北京飞到了那不勒斯。六个小时的中转时间让我决定去那不勒斯城里走走,一方面打发时间,一方面故地重游——八年前我曾经在那不勒斯附近一个考古工地短暂工作过。

那不勒斯城市很小,从机场搭乘公车大概二十多分钟就到了火车站附近,我便在火车站附近随便游荡。正当我在这座自以为熟悉的城市如鱼得水,甚至不忘通过微信给国内的朋友直播:“这个城市太好了,简直是人类之光!”时,突然身后一阵风,手里的手机便被一个极具爆发力的阴影拽走了,抬头只看到一个瘦小的疯狂奔跑的背影。事情发生得如此迅速,我稍微回了一下神才意识到手机没了,而没了手机,事先准备好的便利国际旅行也全部消失了!没有微信,联系不上家人朋友,也不能远程工作!没有谷歌地图,如何找路!就连晚上能不能顺利到达住的地方都变成了未知数!

追已经不太可能,看到街边突然缓缓开过一辆警车,我忙跑过去拦车“报警”。在谷歌翻译的帮助下,我和警察开始勉强交换起一些简单的信息。问到抢手机的人大概是什么样子时,警察突然说:“Is he black?”

“Black,黑色的。”我的思绪又回到巴勒莫的街上。第12届Manifesta的许多场馆门口都站着样貌与众不同、黑色皮肤的人,他们或在维持展馆秩序,或操着流利的英语做信息导览,其中不少是刚刚落脚此地的难民。我想,他们站在大街上的不安全感,应该和我——一个矮小的、仿佛游客的中国女性——在那不勒斯一样重。2017年以来,在欧洲登陆的难民数量锐减,至今已经缩减至2015年高峰期的5% ,稀缺的工作机会也让已经落地的人出路变得不甚明了。而此时的我正在强烈的光线中盯着新买的手机,使用双年展专门定制的手机app在我的“安全地带”里扫荡展览,身份已经转换成看展览的艺术圈人士。

这届Manifesta的主题是“地球花园。培育共存。”(The Planetary Garden. Cultivating Coexistence.),植物园的隐喻是整个双年展概念的起点,展览第一个单元“流动的花园” (Garden of Flows)中最大、最重要的一个展场也设在巴勒莫植物园(Orto Botanico di Palermo)。该植物园1789年创立之初主要是给巴勒莫学院自然历史和植物学专业的学生培育草药用,随着规模不断扩大,如今已经聚集了大量来自世界各地的植物收藏。展览的协调人(宣传和导览材料上刻意用“协调人”代替了“策展人”的称谓)认为,巴勒莫这座城市本身就像这样一个植物园,不同的人移居到此,带来不同的文化,彼此交叉融合。在巴勒莫植物园里,植物收藏整齐地陈列在人造温室中,而双年展的作品则按类似的节奏穿插于原有的陈列品之间。由于很多作品带有档案性质,所以阅读起来十分顺畅,毫无出戏之感,只不过一会儿读到的是以西西里地区收集的假花制造的虚构档案(Alberto Baraya, New Herbs from Palermo and Surroundings. A Sicilian Expedition, 2018 ),一会儿看到的是玻璃展架上收集自世界各地的,各种不相关的旧物(Khalil Rabah, Relocation, Among other Things, 2018),一会儿则是在放置于恐龙骨架模型中的真正的史前植物学知识。

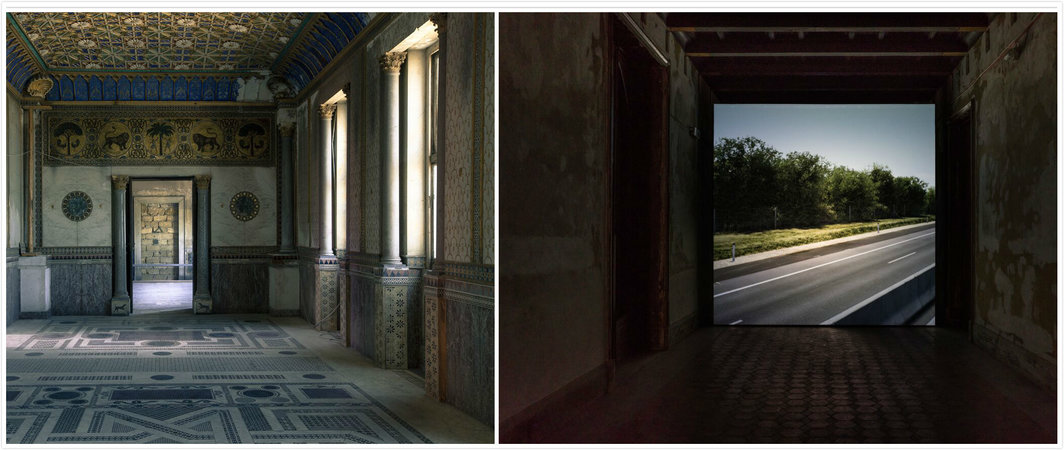

除了城市花园外,Manifesta 12也大量启用了城市里的废弃建筑作为展览场地。城市复兴(Urban Regeneration)显然是这一决策背后考量的重要因素。空置的房屋和无人的街道是城市衰败的起点,也是犯罪的温床。毕竟,被评为“2018意大利文化之都”的巴勒莫直到上世纪90年代还是黑手党火拼的战场 。这些展场多数是没落贵族和商人昔日的宫殿和府邸,华丽的建筑经时间洗刷,留下层层痕迹和线索供人阅读,展览的协调团队之为“失控室”(Out of Control Room)。其中偏向档案、分析调查型的作品又为观众的阅读增添了最新的一层,尤其是那些着眼于移民问题,以及探讨边境、旅行、监控和当下科技语境的项目。阿尔及利亚艺术家Lydia Ourahmane的作品《第三种和声》(The Third Choir, 2014)由20个从阿尔及利亚运出的该国最大石油公司Naftal的空油桶组成,每个油桶中的手机设置了相同的FM频率形成共鸣,作品旁边两个厚重档案夹里展示着艺术家将这些油桶从阿尔及利亚运到法国过程中的各种手续和通信往来的档案。该作品是阿尔及利亚从法国解放后1962年实行艺术运输禁令后第一个合法出口的艺术作品。刑侦海洋学(Forensic Oceanography)的作品《液态暴力》(Liquid Violence, 2018)使用不同船只上的监控录像里的空间信息进行分析和还原,用全景揭示了63年个难民如何因各方推诿而被迫在北约海洋监控地区漂流了14天最终死于大海之中的事件。

然而让人遗憾的是,尽管真相在作品中被揭露,并被一些人阅读,政客的把戏、制度的官僚还是一再地现实中错位地投射到个体的悲痛经历和尊严丧失之上。就在Manifesta 12开幕两个星期前的6月3日,意大利新当选的内政部长极右翼党派北方联盟党领袖马泰奥·萨尔维尼(Matteo Salvini)到访西西里岛并声称“西西里不再会是欧洲的‘难民营’” ,并点名德国总理默克尔兑现之前的承诺,不要“让意大利独自承担(难民问题)。” 尽管包含中左的巴勒莫市长奥兰多(Leoluca Orlando)在内的意大利南方市长们联合起来拒绝执行萨尔维尼的方案,并承诺“为移民提供安全的口岸”,但是在没有意大利海岸护卫队的情况下,这种承诺也难成为一个稳固的现实 。而在大西洋的另一边,6月27日美国最高法院也终于裁定特朗普旅行禁令合法 。

基于同样的对制度的不信任,“重新检视”(re-examination)成为本届双年展出现频率最高的工作方法之一。美国艺术家Laura Poitras使用无人机从另一个角度拍摄西西里岛美军基地颇具侵略性的建设和发展;John Gerrard在作品《无题(奥地利帕恩多夫附近)》(Untitled [near Parndorf, Austria], 2018)中用影像记录了他利用新闻图片找寻两天前一个小镇附近发现有71个偷渡移民尸体的卡车的地点的过程;Taus Makhacheva在录像《船》(Baida,2017)中虚构了一场围绕一只倾覆的小船在海上进行的行为表演,与她实际造访过的达吉斯坦渔村的村民共同探讨了海上迷失的可能性。

傍晚Marinella Senatore组织的行为表演《巴勒莫游行》(Palermo Procession, 2018)又让看展的人回到了街道上。说着不同语言,不同肤色的孩子们在老师的带领下,一边游荡一边进行各种念白和表演,气氛热烈,但我因语言不通而只能在路边尬笑。回头翻看这两天都看过什么展览,又发现因为一直低头在看手机上的光标,一条路的名字都没记下来,也分不清楚东南西北,更记不得每个展场叫什么名字。实在说不上有手机还是没手机让人更加迷失方向。

一天行程终于结束晚饭在餐厅等位的时候,遇到几个美国人,我便开始和他们闲聊,得知他们来自纽约法拉盛,热爱中餐馆,其中有兄弟两人是巴勒莫人在美国的第三代移民:“我们都是巴勒莫人,但一点都不会说意大利语。这是我们的寻根之旅。”这不禁让我想起刚在巴勒莫认识的一个比利时朋友,她住在米兰的中国城:“我觉得我的街区里中国人都很友好,我想学习更多中文。”晚上饭桌上吃着西西里的海鲜,和几个中国朋友谈着北京的事、广州的事、纽约的事,脑子里突然浮现出前一阵颇为流行的网络用语:我是谁?我在哪儿?

第三天我和几个朋友相约去海滩,打算顺路再看两个距离海滩较近的展览——这两个展览属于“舞台上的城市” (City on the Stage)单元,顾名思义,该单元旨在以公共介入艺术、行为表演、公共教育活动等方式将展览嵌入城市语境。然而一番谷歌之后,我们还是弄不清楚去第一个展览的路线,懂意大利语的朋友于是便向路边的警察求助。“什么?你们为什么要去那里?”我几乎可以从警察脸上匪夷所思的笑容猜测到他们对话的内容。这个展览设在巴勒莫七区的一处社会住宅ZEN(北部扩张区域Zona Espansione Nord),分成两个区域ZEN 1和ZEN 2,因为70年代末政局动荡,ZEN 2还未落成相关市政设施便停止建设了,不健全的基础设施不可避免地导致生活环境恶化,也让这个区域成为城市中令人畏惧的飞地。因为对之前手机被抢还心有余悸,我们也没再坚持。

另一处展场在海滩另一端的加洛山(Monte Gallo)最高点Pizzo Sella,是因为黑手党违规开发而被扣押,最后废弃的地产项目。布鲁塞尔的艺术家组合Rotor将人群再次引导到这处废弃的工地,并在废墟中重新审视周围本来一直存在的美丽自然风光(Da quassù è tutta un’altra cosa [from up here, everything looks different], 2018)。不过,我们到了海滩以后,发现并没有任何公共交通可以到达,若步行则要在烈日中行走将近50分钟——还是在不迷路的情况下——就临时决定最后这一天在海滩度过了。很多到访巴勒莫的策展人和媒体人也和我们做出了类似的选择,海滩上满是Manifesta 12的布袋子。

其实又未尝不可呢,尝试到达的过程本身已经成为双年展的一部分。反正策展人和艺术家天天在Instagram上直播各个展场,某些人和事却是只有在旅途中才能遇到。而对于还留在那里的人们来说,一切才刚刚开始呢。

文/ 张思锐