所见所闻 DIARY

3月24日周二上午11点,邮箱里收到一封人事科的来信,大致内容是:由于COVID-19的蔓延,基于健康和安全的考量,建议员工们继续在家办公,直至4月13日。当然,这个日期依然可能是暂时的。从1月末的某一天开始,几乎每周都会收到人事科通知,而通知里的居家办公截止日期也在不断往后推延。

我去年12月初搬来香港工作。从11月结束近一年的东亚考察后回到上海,仅隔了一周就匆匆搬来了香港,带了很有限的行李,也未及和朋友们报备新的去向,想着两地往来是那么方便快速,找个周末就可以飞个来回,而3月就是香港巴塞尔博览会,有的是机会和居于各地的朋友们相聚,互通近况。可未曾想,至今还没能回过上海,而香港巴塞尔也在眼见疫情几乎失控的情势下宣告取消。于是,除了来香港后的第一个月在办公室里适应新的工作系统和同事们之外,之后的日子大部分都在一种隔绝环境中度过,这种隔绝环境不仅是指实体的房间内,也存在于心理上。即使在3月上旬疫情有过短暂缓和,人们试图重新展开一些活动的时候,我的内心似乎也并没有做好碰触身边这个艺术圈的准备。而随着第二波输入型疫情的袭来,原本已经开放了的艺文空间(包括我所供职的美术馆)又再次关闭,似乎在我的心理上又添加了一个正当的理由:“先等等再说吧,现在不是一个和他们聊天的好时机。”

不知道有没有人统计过,随着疫情的扩散、香港巴塞尔的取消,究竟有多少本地的展览和活动随之取消或者延期。由于延烧了大半年的社会运动,香港的艺文世界本已笼罩在阴云和迷雾之中,或许有人暗暗企望香港巴塞尔能注射一剂强心剂,撇开那些对社会现实充满愤懑和批判的本土艺文圈,起码能给以市场为主导的国际(画廊)圈层带来一些希望吧,可惜现在也是彻底落空了。在此刻预测未来可能为时过早,但曾经以博览会为中心的香港艺术氛围和不同(圈)阶层间的运作规则会逐渐发生变化,或许已是可以预期的。只是,此刻零星的线下线上活动和同行间有限的互动,还不能给我面前扑朔迷离的前景照进一丝清晰的光线。另外,当商业市场的影响力逐渐趋弱,香港是否有,或者说如何培养足以支撑艺术文化发展动力的观众群体?以及与社会运动紧密牵绊着的大部分香港本土艺术家们,如何回应和超越自身?这些似乎都是未来的难题。又或许,这些只是我目前漂浮在这片艺术圈上方真空里而产生的幻觉。

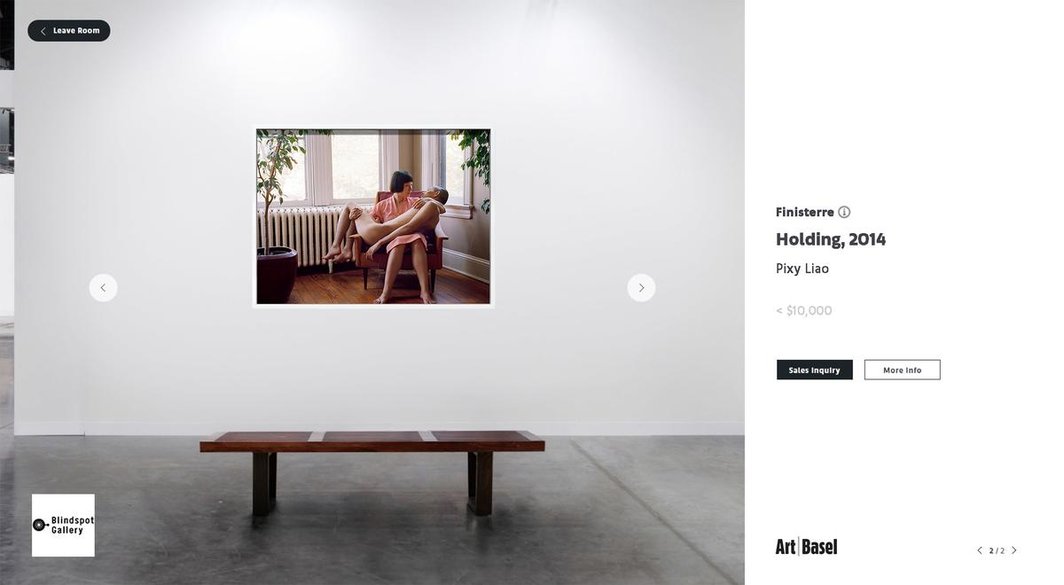

3月3日,参加了在亚洲协会香港中心(Asia Society Hong Kong Center)举办的活动:Art Power HK展演平台的发布。现场人头攒动,以外籍人士为主,戴口罩的寥寥无几,大家似乎都很兴奋,在为难得的社交场合贡献着热情。这个平台鼓励所有活跃在香港的画廊、艺术机构、拍卖行和学院等等加入,可以在线上上传活动信息、发布视频资料或进行直播活动,希望藉由这种方式让人们,也让政府,看到依然行动着的香港艺术圈。这是好事,毋庸置疑。然而可惜,原本预定3月19日举行的正式上线发布酒会,由于第二波疫情来袭而取消。现在打开Art Power HK的网站,已经能看到不少活动信息上线。不管怎么样,这种资源和信息的整合平台,对我这种刚来到这个城市的新人来说,还是相当实用的。不过,这个因应时局而产生的平台,是否会,或是否有必要长期存在,那又是另外一回事了。没过几天,香港巴塞尔推出线上平台,看着几乎统一的背景下变换着的作品,在电脑屏幕上的平面世界里浮动着,听着画廊主的解说和线上互动,突然发现曾经试图自我培养的社交能力,对交谈之人动作表情的观察和判断,此刻都失灵了。他会不会在那一边翻着白眼?我实在忍不住这样想。所有的作品都逃不出屏幕的尺寸,而我的想象力似乎要和我的眼睛决斗。那些运用新的媒介或技术开展的线上活动,除了提示我们艺术没有离场之外,是否真的像有些人乐观地认为的那样,是提供了一种艺术体验的升级、便利或者开辟了另一种可能?我深表怀疑,也意兴阑珊。

这段时间里亲身前往的为数不多的展览之一是香港艺术家李继忠的个展“通向深海的狭道”。这是他研究二战时期香港、中国大陆和日本等地人口迁徙而创作的系列作品之一,主要聚焦在曾发生人体实验和细菌学测试的广州南石头难民营。展览空间是抑郁的灰色调,地面铺满发出咔呎声的蓝色塑胶布,仿佛连环杀手的作案现场,暗示着某种残忍的、无法逃离的宿命。展览展出的多是影像作品,其中一组双屏影像,是艺术家用大量自己拍摄的、但经后期处理的影像,混杂少量档案图片构建起来的一个虚构的、发生在难民营里的故事。在另一个短片里,由艺术家的日本友人扮演的女子,向广东逃亡时以最后一支烟告别女性扮相;一个播放着难民营曾经的打油诗的影像,其中的演歌歌者则由艺术家和我都认识的日本朋友的父亲扮演。过去与现在,在虚实之间摆荡。我不知道应该称呼那些影像中的人物是中国难民,香港难民,还是广东难民?一如展览自述所说,1938年广州沦陷后,大量来自广州和华南其他城市的难民涌入香港,导致人口暴增。之后,香港沦陷,为日军占领。1942年开始,占领地总督推出“归乡政策”以减少香港人口和节省物资,致使成千上万民众被迫迁往广东等地,一部分人便是被关押于南石头难民营里。在这洪流之下迁徙的人们,在哪一个地点,在哪一种时刻,被称为广东人,或被称为香港人?在残酷的时代,比起生存,身份或许是一个既被坚守,同时又可以彻底模糊的概念。任何一种触及历史的创作,都抹不掉“推测”的底色。是因为往昔的血腥味早已散尽,人们才可以放任想象力的演绎?还是唯有赋予浪漫色彩,才能让我们在经历人性的至暗时刻还依然能保有一些希望?真实发生的事件因由人和物的散失而仅存在于有限的文献和想象中,但有些艺术作品的珍贵在于,它让某些疼痛依然可以被流传和共享,即使此时此地的我们是那么泾渭分明。

社会运动的持续震荡,疫情的蔓延,彼此交织在现实中的香港,我无从论述。奇妙的是,此刻有太多的信息袭来,但我并不被要求做出回应和明确立场,现实也并不允许我行动,起码在这一两周里。我庆幸自己还有时间只是接收,内部发酵,并保持沉默。当然,我想念上海的家人,和我的猫。当世界的流动重新开启,我猜想,曾被困在某地的人们第一时间只是想回家。

文/ 王慰慰