所见所闻 DIARY

是谁在这漆黑的夜里,

仍徜徉在人造的星光之下?

是不是,又要去牵连那些无辜的小妹!

你快走吧,

快走吧,

快点回到你的堡垒。

带回打烊前的最后一杯美式。

在黑夜中注入三次开水,

待到十二个小时之后,

再次迎来那迷人的朝霞。

潮白河冰面上的雾气升腾了,

而我在窗外两栋楼之间的缝隙中,

也看得到。

2020年12月18日

大概凌晨四点多才睡着,早上8点38分接到三河疾控中心的电话,告诉我需要集中隔离,他们似乎是才接到了北京方面的“密接协查函”,因为在昨天晚上,北京有了第一例关联性的本地确诊。

我在电话里向疾控中心的人详细描述了我和确诊病例的接触过程,试图让对方相信我的“密接”没有那么密切,妄图逃脱集中隔离。没想到对方突然来了兴致,让我把所有过去几天去过的地方、做过的事情都详细地复述了一遍。于是我从北京开始一路讲到了河北,但他们对于我在北京密切接触过的“七八十个开会的人”兴趣不大,他们的重点落在了我从14号清晨5点回到三河市后的行程,我对着我不长的账单回忆起了一切,整个过程大概持续了25分钟。

随即我被告知:集中隔离是必须的,强制的,并且是立即执行的!我需要马上打包并呆在原地。我问:那我能自己走出小区么?答案是:不行!你走出去的时候还有接触别人的机会,你所在的环境也需要做彻底的消杀!挂掉电话后,我觉得我已经确诊了。

这两天也一直是惶惶不安的,自从前天被朝阳疾控告知我是12月14日北京输入病例的“密切接触者”之后,就总感觉有人要来抓我,总是在想:什么时候才能将自己无条件地交出去?什么时候国家机器才会来接管我?现在,我终于踏实了。

迅速想了一下需要带什么东西,我准备了3件T恤,3双袜子和3条内裤,并装在了一个背包里。这些行李可能和我出国一趟带的也差不多。我取了一些茶放进保鲜袋里,紧急地把一些文件拷贝进硬盘,拿了剩下的半条烟。我还收拾了一下家,在做这些事情的时候,我紧张了:一会儿会是个什么情形?会像电视里演的一样么?身着全套隔离防护服的人来将我押走并把单元门用木板钉平?应该也不必那么夸张吧……我的脸又开始发烫了,于是我上床躺平,起来,喝水,再躺平,到了十二点,有人来敲门。

我戴上口罩开门,来了两个人,一个是疾控中心的,全副武装,拿着一套消毒用具,另外一个好像是街道的,没事儿人一样,就戴了个口罩。朋友兴奋地在微信上问我:能拍照么?我说你等会儿的。我需要独自乘坐电梯下去,他们会跟在我后面消毒。

下来后发现单元门里还站着一个全副武装的,估计是拦着不让人进来。我自己推门出去,因为是周五下午,所以小区里面也没什么人,有一个妈妈推着孩子要进楼,我保持了社交距离后告诉她们先别进去,里面在消毒,她说谢谢。然后两个全副武装的防疫人员就出来了,妈妈惊了。我跟着防疫人员走远后往回看,妈妈已经放开了婴儿车,双手全部转移到了手机屏幕上,她应该是在对焦吧。走到了搬家来时车辆无法驶进的那个路口,除了一辆救护车,还有另一位全副武装的防疫人员拿着棉签在等我,她就地给我做了咽拭子并拍下我的身份证,然后让我拿着身份证站在救护车前再次拍照记录,我支棱地站在那儿有种被扒光了的感觉。

真事儿一样的,如同在微信里读到的那样,这真的是“负氧救护车”,就是负氧装置完全没开。一路上天气特别好,我忽然想到这好像是我第一次坐救护车,就在车里拍摄了几段视频,一路上飙车一样,还路过了一个车祸现场,我坐在车里往外张望,两个大哥在互相喊着什么,但我什么都听不见,有一种奇异的感觉:似乎外部世界便和我没什么关系了,我意识到这或许就是隔离的感觉,真正的隔离要开始了。

下午一点多到达隔离酒店,想象得到条件不是太好。但也不能要求太多,只想着这几天能快点过去。房间里没有暖气,地面非常脏,浴室和厕所是阳台改造而成的,一面大窗户直接对着大街上,这倒是新颖!我查看了水壶,里面全部都是水垢并且是坏的,抽屉里是别人用过的口罩,被子是黄的,一共有三张床,一时让我不知所措,到底要睡哪一张?中间的的床是有床单的,睡中间的吧。

进隔离酒店前我被要求扫描一个二维码,加了一个叫作“OYO晨情酒店”的微信号,似乎是为了周边大学生所提供的早晨版情侣酒店,房间的陈设却又像是为短暂来此出差的商务人士所准备,但最终还是为了赚钱铤而走险做起了隔离酒店。一面想着酒店经营的不易,一面还要给酒店的人再报一遍我的姓名、身份证号、手机号、住址、职业还有最近的行程,实在是有点莫名奇妙并且有点生气了!但是当时已经非常累,懒得管了。

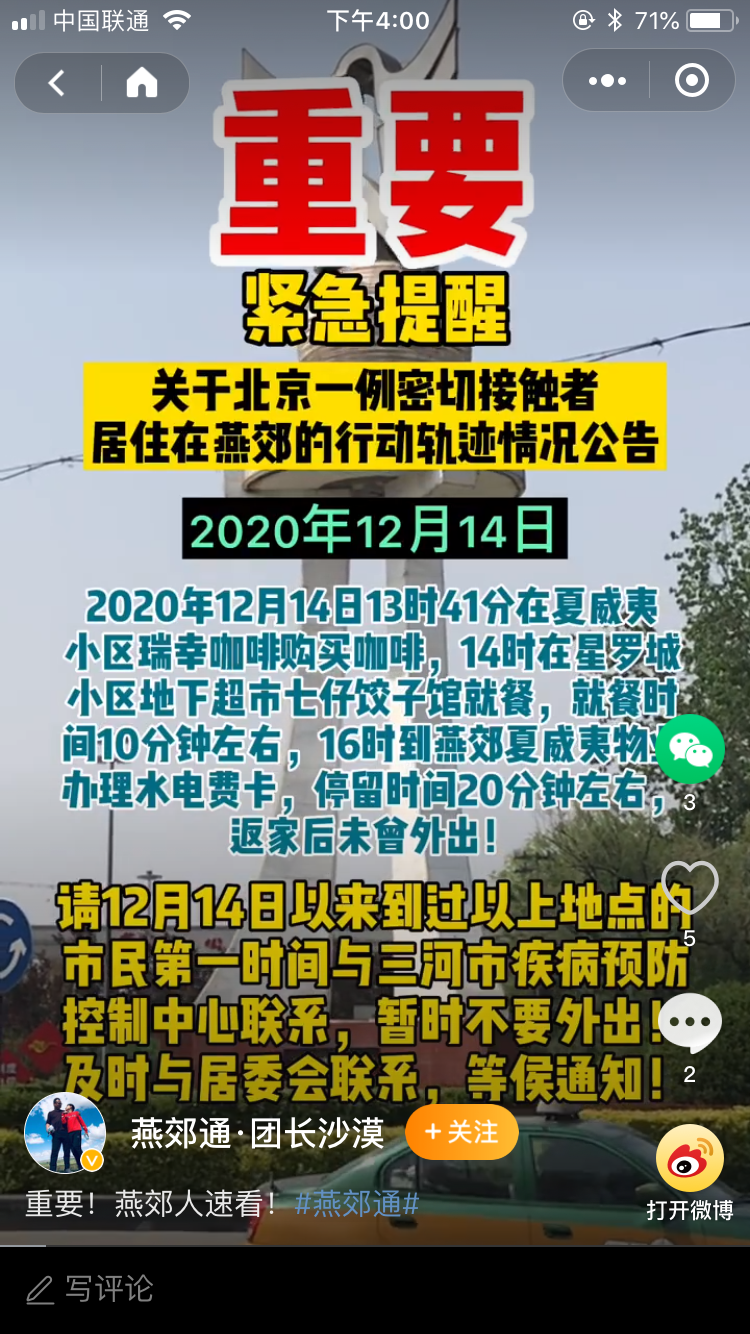

下午五点,三河疾控再次打通了我的电话,又详细地问了一遍我行程之中的几个关键时刻:包括我是几点去物业换水电卡,几点去了超市楼下的饺子馆,修暖气的师傅长什么样,从北京回河北的滴滴师傅的车牌号和电话,我意识到疾控是要把我在本地的密接全部找出并控制起来,但他们的密接又要怎么办呢?这岂不是子子孙孙无穷尽也么?挂了电话后突然有种一切都是儿戏的感觉。如果一会儿我被确诊了,那我的其他密接都是谁呢?还没有等我想清楚,他们就开始主动联系我了。

疲于应付了好一阵儿后,傍晚七点多我已经睡下,随即就被接连不断的电话吵醒,三河疾控连续打了四个电话,我听着他们一路从从饺子馆到水果店,现在已经到达了瑞幸咖啡,在咖啡厅中他们问我在2020年12月14号的下午到底点了美式还是拿铁,我说可能是拿铁,他说别可能,要确定。下一个电话时他们已经到了物业,并调出了监控录像,因为既要找到我又不能透露我的姓名和住址,所以他们不能直接问物业的人几点几点谁来过,只能通过图像来辨认,我加了他们的微信并发了一张自拍给他们,告诉他们我很高,一身黑,戴眼镜,头发乱。后来我在他们的手机屏幕中看到了监控录像中自己在交电费的样子,那样子和我现在确实并无两致。

我的流调在一小时之后就挂上了红头文件并被《人民日报》微博转发,我又被微信吵醒并被告知快去微博观看自己形迹可疑的单调人生:13时41分在瑞幸咖啡购买咖啡,19时48分在“果唯伊”水果店购买水果……“怎能如此精确的?”我诧异,真是一次绝妙的侦探行动!但这精确却没有让我感到更真实,反而好像是更虚构了。在微博上看着自己的生活和已经迅速膨胀成为了大型搞笑现场的评论区,却感到这一切好像和我也没多大关系,甚至这样的高度分离才是必要的。还好没什么见不得人的!比如说去澡堂里汗蒸搓背之类的,那样的话师傅们都得进来了,澡堂也得停业换水了,这真的给人带来太多麻烦了!

到晚上10点43的时候,我又被门外的一阵阵声音吵醒,一群人提着行李进来了,嘈杂声中,我分明听到了那天在饺子馆端饺子给我的阿姨的声音:

“你对我们态度好点!我们是犯人吗?我们也是受害者!”

“大晚上的饭都没吃就给押到这来!啥啥啥没有!”

“有方便面么?有暖气么?有电热毯么?”

“就给我们吃这些老面包!吃了上火!”

我静静地缩在被窝里大气儿不敢出,完了完了……这些无辜的人!都被我一锅端了,饺子馆的阿姨估计都想给我剁成馅儿!那得包上多少斤饺子?

2020年12月19日

起来后在外卖上买了一系列日用品,做好在这待到27号的准备,最近脸总是很烫,也不知道是因为是太紧张还是快阳了,送的饭没有一点蔬菜,我买了几个西红柿,但就是不让拿上来,“领导说一切入口的东西全部不准送”,但你们给的饭也是“田老师红烧肉”呀!我要两个西红柿能咋地,然而这也是最后一顿红烧肉了,接下来的8天时间里将会是一模一样的盒饭了。

被隔离的后第一个想的是能够维持某种生活习惯,咖啡这个习惯应该是无法维持了,转而寻求基本的生活水平,酒店房间内的状况即使是一个没病的人进来也会得病的,于是我买了洗手液、洗衣粉、洗发水、84消毒水、酒精湿巾肥皂脸盆毛巾等等不能直接入口的东西,准备做一次大扫除。到了下午,我买的东西和要了一天的新水壶也终于都送上来了,但翻了带来的行李后却发现自己没拿茶,而且硬盘也忘带,知道了这个情况后就感觉脸又开始烧了,隔离酒店的人劝我多喝开水,开水是最好的。

几乎做不了任何其他事情,整个白天还是在密集的通讯中度过,同时密切地关注着新闻:好像到目前为止还没有人因为吃面条而被感染的,但却新增了一个病例是包子铺的员工,于是整个城市又开始紧急寻找所有在12-15号期间吃过包子的人,被禁足的同时我却对周遭的情况非常清楚:瑞幸咖啡关了,商场要黄了,在燕郊开画班的高中同学准备停课了,我赶忙打电话过去:达子,别停,是我,是我啊!没有事儿!

到了下午,似乎我被隔离并上人日的情况已经被很多人知道。很多人发微信找我,有问我阳了没的,有关心我的情况的,也有关心自己情况的。大家议论着这世界有多么魔幻,对于面条和包子的反思也在同时进行着:是啊,再也不吃包子饺子刀削面了!如果那天中午去了高档的饭馆,不就没事儿了么?病例不是香港回来的么?为什么不去东八啊?

下午三点多又给我做了一次核酸,这代表第一次是阴性了,我稍微松了一口气,把这个消息告诉了我在北京的密接,希望能让她安心一点,她叫我保持。但这位朋友也不是因为密接了我而担心,是因为她自己跑去吃了包子,现在也得在家隔离,我说你幸亏是没来三河,来了的话也得抓起来上人日,到时候我是饺子哥你是包子姐,咱俩组团,就叫“河北碳水小组”,她叫我赶紧滚。

2020年12月20日

今天接到了很多电话,有派出所的,有居委会的,还有疾控中心的,听起来好像是一个领导的感觉,语重心长的问我:是郑源吧?我说是我,他说:我告诉你啊你听好,我一下从床上立了起来:“啥啊!?” “你要有任何不舒服,发热或者咳嗽之类的,立马打这个电话”。我顿时放松了,“您可吓死我了,我以为您要宣布我是阳性呢”,他说呵呵,你还呆在这里就是安全的,如果阳性了你现在就不在这了”。我说您说的有道理。然后对话转向了一种轻松的氛围中,我向领导抱怨了吃不到蔬菜,买几个西红柿都得被扣。他说:经研究决定明天开始给你们每人每天送一份水果,但是每顿饭保证不了。

今天失眠,一直到三点也没睡着,透过浴室的大窗户向外面看出去,发现一辆警车停在路对面的街道上,应该是来监视我们的,天这么冷,也是讨厌的差事。其实从一开始我被安排到211房间之后,我就发现我其实能跳出去,但我觉得就算我跳出去意义也不大,还得被抓回来换个地方呆更久,我能做的最好的事情可能就是老老实实呆着,不出三天,人们就会忘记所谓的三河饺子哥了。

2020年12月21日

今天冬至,似乎一切戏剧化的事情都在慢慢平息,仍然有很多通讯,仍然无法做什么。看新闻,燕郊又出来了两个密切接触者,都是去过包子铺的,他们的流调简直就是住在燕郊通勤北京的模版,流调让人们看到你的一天是如何度过的,你去了哪,你如何活,你的社会关系,你的困境、状况、欲望……这样的流调让我想起了我自己追踪飞机的作品。

中午居委会又加了我的微信,问我的核酸结果怎么样。我说我要阳了就不在这和你说话了,她说“我知道您要这么说但是我还是得问,所以您现在是阴性吧?”,他们更表示要“监控我的体温”,这让我非常诧异,并对对居委会的认识更上了一层楼。酒店给了我们每个人一个水银测温计,让我们每天早晚自测体温并在微信上报告。到后来我基本上完全虚构了我的体温,有几次打错把36.5打成了37.5,吓得我赶紧撤销。

到了半夜四点被吵醒,又来了很多人,他们应该是早上新闻里那两个人在本地的密接,整个酒店似乎已经住满。其中一个很明显的变化就是网速变得非常的慢,我计算:面条组我一个,包子组两个,还有一个不知道吃了什么不该吃的,我们四个人,一个人带十个左右,就是四十个人。政府这么紧张,是害怕如果这里出来一个确诊,扩散了,弄不好反输入北京了,那肯定就得撤职了。地方防疫的逻辑是:不管这个疫情发生在哪里,不要发生在我行政范围里。你可以发生在移动中,发生在天上,航空公司不会因此负责,但在地上可能就不行,滴滴打车会被罚款,司机师傅也会被指责。而于此同时,我其他的“非三河密接者”却散布在全国各地,在广州,在上海,艺术活动仍然马不停蹄地进行着。

在12月12日的华宇青年论坛上,我们在讨论“另外一种生活”,但如果另一种生活真的存在的话,我为什么看不见它?我如何去发现它?搬到燕郊之后我似乎看见了一些,我发现这里是和北京是有时差的,大部分住在这里去北京上班的人需要至少两个小时的通勤时间,这让人有一种“燕郊比北京快2小时”的奇异感,在熬完一夜后的清晨六点我习惯下楼,在此时小区里的人却是最多的。这些人是哪来的?为什么我平时看不见他们?在燕顺路上,去往通州的路口在此时已经开始堵车。而与之相对的是,晚上九点的燕郊大街上已罕有行人,因为这里已经是深夜了。一种例外却又普遍的生活:一种可以被简单总结为家-交通工具-工作场所的封闭循环。如何去看到它?对!最专业细致的流行病学调查!生活只能通过流调的形式显示于媒体之上,引起人们的关注和讨论,但也因媒体本身的高度景观化加速了从显现到消失的过程,如同快速而又封闭的通勤时刻,生活的秘密被短暂地泄露了出来,但又如窗外的风景一般快速地消逝了,疫情并未扩散,一切都很安全,无需看着自己自恋的影子,“咖啡饺子哥”的存在也不会超过48小时,镶嵌在既有结构之中的生活仍会继续。

2020年12月22日

天气非常好,但寸步难行,今天已经是进来的第五天了,在前几天的癫狂过去之后,现在的我却百无聊赖了,我试图在这里工作,甚至在得知自己要被集中隔离后的第一反应是:“别忘了带上你的电脑!” 但进来后我几乎什么都没做,一切仍然是悬置的,如果我下一次的检测是阳性,那么一切又将被投入确定的风暴之中,那似乎并不是无法承受的,对么?我也不知道。干燥的空气和空调让我的眼睛睁不开,看一会儿屏幕就要热泪盈眶,我是否应该配一个新眼镜了?似乎我需要的东西太多了,一切都还得慢慢来。

到了晚上,我又开始祈祷了。从昨天开始的,我在隔离酒店的洗手间的地板上铺了一个浴巾,对着窗外可以看到天空的地方,我也不知道是谁在天上,到底是耶稣基督还是观世音菩萨,我就是在心中粗暴地把他们都归为了“老天爷”,虽然总觉得有些临时抱佛脚的意思,但我仍然恬不知耻地跪下来了。我一直觉得自己是一个无神论者,但到了这种无能为力的时刻,我就会做这样的事情。我祈祷我没事,也祈祷现在的病例康复,酒仙桥疫情不要再有新增确诊等等……最后我顺便祈祷了一下家人身体健康,到这里我才意识到自己有点贪得无厌,便马上停止了这一切,进屋泡脚去了。我仍然挺喜欢跪在厕所里的祈祷,边泡脚边想:没事儿在厕所里祈祷一下也不错,有一种业余的意味,不是那么专业,也不是那么熟练。就这样吧!从今天开始,做一个不熟练的人。

2020年12月26日

和隔友聊了几句,她说她昨天已经崩溃过了,并在手机上连续玩了八个小时的“弹珠游戏”。连续8个小时的弹珠游戏!这是一种什么样的体验?这是否就是我们所想象的一种新的生活呢?

知道你要隔离多久是一件非常重要的事情,这十天的隔离似乎被分成了三个阶段,一开始进来的三天,各种狂轰乱炸的信息,时时刻刻不停更新的消息让人无暇顾及其他,脸一直都是烫的。然后就进入了一个平稳期,最开始的担心和恐惧慢慢褪去,心情得到平复,然后大家也不太关注你这件事儿了,毕竟大家该干嘛还是得干嘛。自己也可以逐渐做一些事情了,最后就是现在的厌倦期,从24号开始,就想早点出去,别的事情也都不想,也都不做。

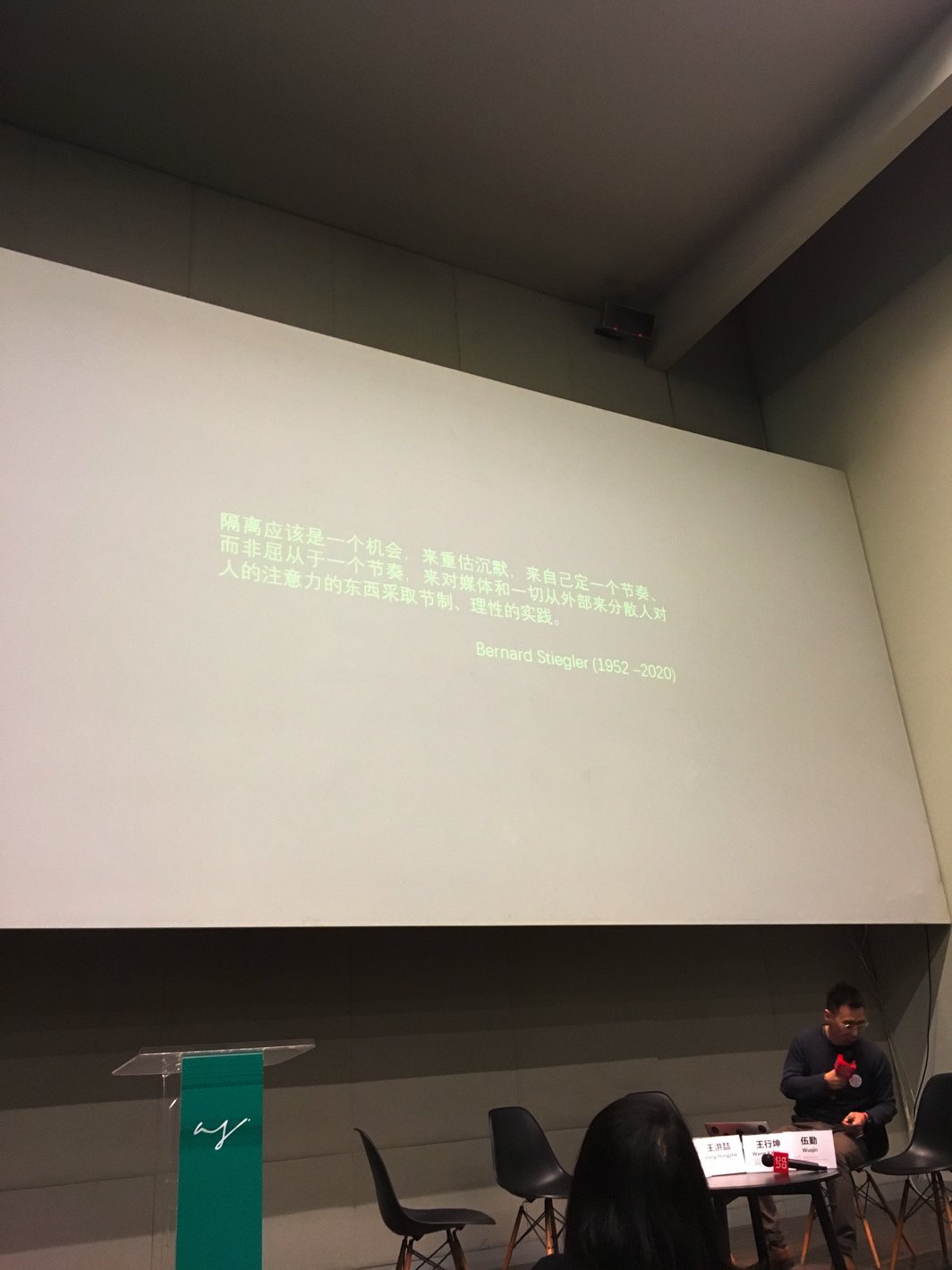

想起来了那天在讲座的时候王洪喆引述斯蒂格勒的话:隔离应该是一个机会,来重估沉默,来自己定一个节奏,而非屈从于一个节奏,来对媒体和一切从外部来分散人注意力的东西采取节制、理性的实践 。我想我隔离的时间还不够长,没有长到得到重估沉默的机会,以我的亲身经历来看的话,沉默是不可能的,隔离非但没有让你集中精力面对自己,反而让你的注意力完全分散,我一开始想的很好,带了两本书,然后觉得进来以后可以好好看看书,仔细想想之后的创作什么的,进来后发现,完全不是这么一会事儿。你基本上什么都干不了。在前三天,你的注意力一直跟着铺天盖地的新闻跑,因为你想要通过新闻来确定你的状况,一会儿上人日了,一会儿又出新病例了,然后就是别人的打扰,一会儿别人来问你阳了没有,一会儿又和人吵起来了。如果这个隔离是十年,或者说是一年,那么可能在几周之后,会有另一种对待这样生活的方法了吧。但是这样的生活我想我自己也在上半年疫情刚开始的时候也尝试过了。基本就是买菜、回家、消毒、换衣、工作、做饭、吃饭、睡觉这样的循环中度过的。在漫长的独处中,我学习到了什么?斯蒂格勒成功地把隔离变成了体验的自由么?他也失败了吧?

2020年12月27日

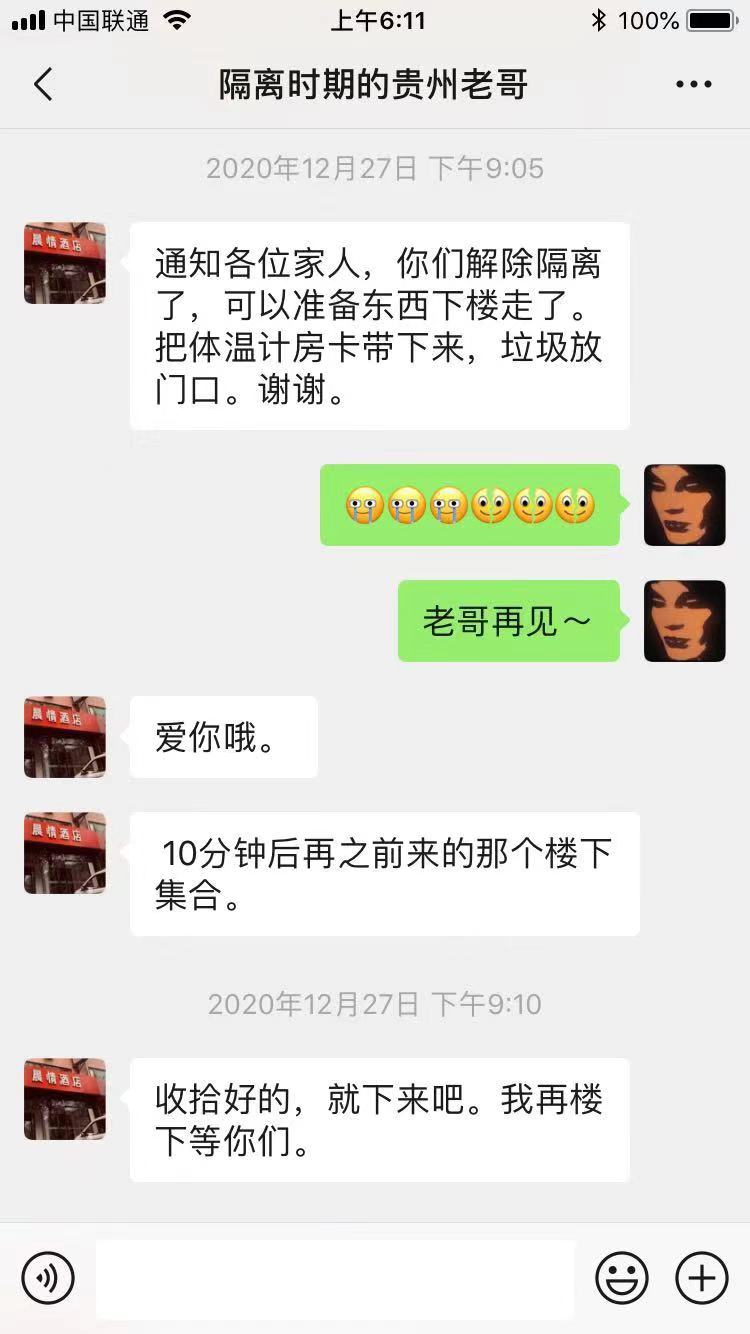

应该是最后一天了,下午又做了一次核酸,这是进来后做的第四次了。一直等到了傍晚,觉得自己今天应该是出狱无望,就又睡着了,到晚上九点被微信吵醒,一看是酒店老哥的微信,原来我解放了!

各位家人!各位乡亲!都结束了!我平安出来了!还有所有因为我而进来的人!这简直太好了!哈哈哈哈哈!

文/ 郑源