所见所闻 DIARY

回过头来看,我觉得今年的当代艺术理论国际研讨会( SITAC)充满争议是必然的。这个墨西哥城每年一度的艺术理论研讨会举办至今已经是第八届,今年的主题是“盲点”,由美洲协会(Americas Society)视觉艺术总监Gabriela Rangel组织策划,重点分析“女权主义、电影、行为等最初以当代艺术批评和理论领域的‘盲点’或‘污点’面目出现的激进话语和实践。”纸上谈兵总让人感觉温柔无害,但有关话语边缘化的讨论难道不该至少激起一点点冲突吗?

连续飞了十七个小时加上为转机在戴高乐机场的一阵狂奔之后,我终于坐上到机场接我的班车,来到位于 La Condesa区的精品酒店,酒店距离另类艺术空间La Panadería仅隔几个街区,2000年我曾在那里担任过总监。刚进房门,一段new age音乐和软性色情录像就把我搞得晕晕乎乎。仔细一看,这是专为每位下榻嘉宾准备的“录像艺术”频道。过了一会儿,我被带去参加一个鸡尾酒会,很多其他受邀发言人已经到场,正在互相见面打招呼。开始大家聊的都是无关紧要的玩笑话,但当Patronato de Arte Contemporáneo(PAC)的联合创始人Patricia Sloane 向艺术史学家Lane Relyea以及会议联合组织者Jennifer Sorkin解释完当地顾问如何提出把“女权主义”一词从研讨会题目里拿掉,以免将那些对这个词不抱好感的观众拒之门外以后,轻松的气氛立刻急转直下,变得严肃起来。

我因为倒时差的缘故没有参加会议前的强制艺术及文化旅游活动,包括参观Javier Téllez在 Sala de Arte Público Siqueiros (SAPS)策划的展览。几天后,我去看了这个展,和许多之前已经看过的人一样,我也觉得这是本次旅行中看过的最好的一场展览。中午,Kurimanzutto画廊做东请大家吃饭,地点就在该画廊相对较新的永久展览空间里(空间工业化的壮观外表只有新开的LABOR画廊可以与之媲美)。我和Klaus Biesenbach坐一辆车(这是他2002年在P.S. 1策划了备受争议的“墨西哥城:有关身体与价值兑换率的展览”之后第二次回来)。我们聊到墨西哥艺术圈目前的两极分化和业内竞争,最后同意归国妄想症真是不可避免。话题接着转向柏林,他嘲笑我学德语的想法,讽刺地说:“德国这个国家不值得你去学它的语言。”(我承认我对美国也是这种感觉。)

和所有如此规模的活动一样,本次研讨会也有高潮有低潮。会议期间天气恶劣,一直阴雨连绵,巨大的会场温度几乎接近零下,与会嘉宾经常要裹着无数条围巾还有毯子发言,这些保暖用品都是PAC总监 Aimée Labarrere de Servitje 从家带过来的。会议内容既有正式的学术论文——Tom McDonough对六十年代早期巴黎电影日常生活场景的比较分析;Rita Eder对墨西哥先锋录像艺术家 Pola Weiss的重新发现和研究(“精彩得令人乍舌!” Museo Rufino Tamayo总监Sofía Hernández Chong Cuy当天晚上对其赞不绝口)——也有更亲密的艺术家谈话性质的演讲,发言人包括Martha Rosler、Vasco Araujo、Dias & Riedweg、Kader Attia。“个人是否仍然是政治的?”对于这个问题,Silvia Gruner的回应是伴随一系列迷人的蒙太奇影像朗诵一篇经过深思熟虑后写成的自传体文章(题目起得非常恰当,叫做“过量的我”);Judi Werthein则表演了一段古怪、MC风格的正在进行中作品(Obras contadas)。策展人Sabine Breitwieser讨论了Valie Export为奥地利女权主义实践留下的遗产,这部分最后由答辩专业户 Relyea做总结陈词,她即兴呼吁大家“多点儿分歧,少点儿共识”,诡异的是,她的号召变成了预言。

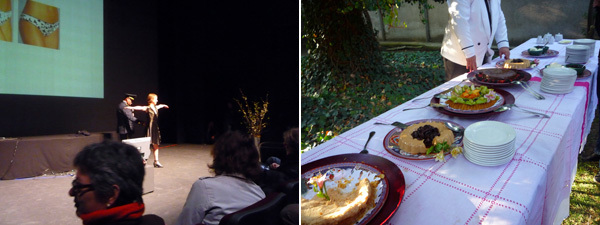

研讨会最后一天,失踪了一个星期的太阳终于从云层中露了脸。会议原定于午饭前结束,好让在三天紧张的学术活动中身心俱疲的与会者能够早点儿休息。中午过后没多久,艺术家Carlos Amorales (真名:Carlos Aguirre)穿一身优雅的黑西装走上讲台,开始就“形式的迁移”发表演讲,一切看上去都很正式,Amorales细述了他的剪影画如何从艺术品变为唱片标志,再从设计师服装变为性感熟女的内衣。他正讲着,突然,一名身穿军队制服、留着大胡子的彪形大汉出现在他左边,咆哮着威胁要选几个听众,把他们剥光了搜身。一名低眉顺眼的年轻女子——行为艺术家Galia Eibenschutz,她碰巧也是Amorales的老婆——登上讲台,很快便被脱到只剩内衣裤,台下五百名粉丝看得津津有味,掌声雷动。前两排(大部分是演讲嘉宾)明显泛起了震惊的涟漪,脾气火爆的 Sorkin(前一天还言辞激烈地批评 Pipilotti Rist在MoMA的装置《把你的身体倒出来》,该作品的策展人Biesenbach当时就在台下,一边听一边表现出高深莫测的愉快)立刻抓起话筒,要求Amorales解释为什么要在一个有关女权主义的研讨会上脱光一个女人的衣服。艺术家说首先他就搞不懂为什么要邀请他参加这个会议,在一番有气无力的道歉之后,趁局势尚未失控迅速撤离了现场。

也许是过去三天不断累积的分歧最终引发了双方的过激反应(批评家 Cuauhtémoc Medina后来说最早是我在演讲中就“贫困色情片”问题发表的“道德”立场为后来的争吵埋下了种子)。一个年轻人和他满脸嘲讽的女朋友建议大家“放松点儿”(这种恶劣态度在很多现场观众身上都能找到),Rosler对此的回应是就女性裸体的传统魅力展开了一场雄辩的批判,Monica Mayer(墨西哥城女权主义艺术实践的中坚之一)反过来指出洛杉矶MoCA的群展“WACK!艺术和女权革命”用Rosler裸女拼贴画做画册封面曾引起许多争议(Rosler当然也予以了还击)。论战最后发生了意料之中的转向,有人开始宣称这是文化相对论,指责对手将外来话语强行加入讨论。Medina把Seamus Deane说过的一句话记成了Benjamin Buchloh的观点,这就更助长了对方的攻势。Rangel(显然很高兴能抓住这个小辫子)干脆说Medina从头到尾误解了她的开场白,记错人名不过是整个错误的一部分而已。眼看会场的火药味越来越浓,艺术史学家Francisco Reyes Palma跳出来真心诚意地想平息纷争,但局势明显已经一发不可收拾。

就连有无数墨西哥城艺术大腕参加的户外冷餐会以及会上丰富的社交机会都没能吹散笼罩在许多与会者心头的阴云,第二天大家便各自道别匆匆离去。今年SITAC最令人难忘的也许不是食物,也不是派对或墨西哥混乱但好玩儿的城市环境(当然,上述一切都很棒),而是让每个人都品尝到了真正挑衅的滋味,虽不愉快却很可能卓有成效。

译/ 杜可柯