影像 FILM & VIDEO

一起爬山吗?

这可能是今夏开始最可怕的一句邀请——在观众毫无准备的情况下,满脸无辜相的张东升一把将自己的岳父岳母推下了山崖,末了干嚎两声,“阴乐”骤起,仿若四下无人。网剧《隐秘的角落》由此被“推入”了大众视野。

张东升这么来一下,全片的调子也就定了:把日常冷不丁地翻转为恐怖。九年义务教育必定塞给大家的优美童歌《小白船》,蓦地变身为杀人BGM,看似天真无邪的小小少年,转脸就别有鬼胎暗恨生。张东升好像是推了个雪球,观众们看着它在美剧《冰血暴》似的疯狂道路上越滚越大。不过与《冰血暴》不同的是,《隐秘的角落》少了些形而上的隐喻,它更世俗、更直接,却也更偶然,偶然到你都找不到理由替它体面地把这个故事说圆,只好将之委诸戏剧性的命运。它最后也并未提供对一种混乱癫狂命运的净化,而是以一种高倍柔光滤镜的童话方式书写了一篇“朝阳东升”的“恶之教典”。

对这一黑暗潜文本的读解,成了大结局之后观众最为津津乐道的部分。结局的模糊暧昧,既可被理解为是对审查制度的规避,也可被看作有意为之的开放式留白。但无论如何,这都从一个侧面印证了,这剧的“写法”足够吸引人。张东升的扮演者秦昊在看完剧本后就认为这片会“爆”,它确实“爆”了。在2017年的《无证之罪》划出的延长线上,相同的制作团队用《隐秘的角落》为国产悬疑推理剧树立了又一个短小精悍的标杆,当然,也显露了一些症候。

《隐秘的角落》改编自大陆推理作家紫金陈的小说《坏小孩》(2018)。紫金陈,在中国推理圈中大概算不上一流,他的作品也常常被读者吐槽文笔太差。作为一个对类型小说有着清晰定位的产品经理式写作者,紫金陈最大的特长在于学习、模仿、借鉴、消化优秀的推理悬疑小说。从他笔下能够看出很多斯蒂芬·金和东野圭吾式的风格、情节和桥段。紫金陈评价最好的作品《长夜难明》(2017),无疑是一本特别且好看(但不是特别好看)的反腐小说,然而,鉴于它的核心诡计直接挪用自美国电影《大卫·戈尔的一生》(2003),从推理的视角来看,它就不是特别“硬”。《长夜难明》和《大卫·戈尔的一生》的关系,可能就像前段时间备受好评的国产电影《少年的你》和东野圭吾名作《白夜行》(1999)的关系一样。实际上,紫金陈的创作方式很大程度上展示了中国推理悬疑剧的一个重要操作:将模仿的推理进行本土化。

从根儿上说,推理文学在中国是舶来品。一般的观点认为,侦探小说(后来引进日本改叫推理小说)创于美国的爱伦·坡,大成于英国的柯南·道尔,鼎盛于阿加莎·克里斯蒂、埃勒里·奎因、约翰·狄克森·卡尔这“黄金时代三巨头”。所谓鼎盛,意思是形成了一套基本稳定的类型规则。这些规则林林总总,归纳起来无非是重诡计、重解谜、强调对读者的公平性。这是推理的武林正宗,日本战前知名的推理作家甲贺三郎称之为本格。但本格有个问题,它太重视诡计设定和逻辑推理了,为此甚至可以牺牲情节、人物乃至其他小说要素,甚至是凶手的杀人动机。于是就产生了对这一类型的反动,在欧美有硬汉派,在日本则出现了松本清张为代表的社会派。社会派以推理小说来反映社会问题、介入社会现实,和追求解谜快感的本格派相比,两者分别有点“为人生”和“为艺术”的意味。二者在后来的发展过程中,基本成了推理的两大主要阵营。现在卖得最好的推理作家东野圭吾,就是本格社会两手抓,两手都硬。

中国文人自十九世纪末开始引入侦探小说,慢慢地自己也上手操作起来,操作方式就是把这种模仿的类型本土化。程小青等民国侦探作家,一方面亦步亦趋地学习,创造了“山寨”版的福尔摩斯(霍桑),另一边又汲取中国传统的公案小说路数,把欧美侦探置入中国的宗族血缘关系网中加以试炼,产生碰撞。这种模式虽因历史原因有所中断,但到了电视剧兴起之后,仍是重要法门。

远的不提,2000年的电视剧《少年包青天》,就是中国公案传统加日本新本格的产物。日本的新本格派又是对社会派的反动,诡计相较此前的本格更加诡谲、宏大、匪夷所思。《少年包青天》对新本格借鉴甚多,比如新本格开山爷岛田庄司的《占星术杀人魔法》(1980)里那个惊世骇俗的诡计,就被直接抄了过来。但不得不说,《少年包青天》将其很好地本土化了,还给它取了个名字叫“移花接木”,成为不少90后的童年阴影。可以说,《少年包青天》是这一模式的典范,同类型还有《神探狄仁杰》、《大宋提刑官》等。如果把背景放到现代,在大陆语境下就是刑侦剧,比如著名的《重案六组》。这种模式的推理剧通常包含很多小案件,以把剧集划分为不同章节,然后以一个大的谜题或线索推动情节、统摄全片,甚至到剧终,大谜题的坑也不一定能被填上。2017年和《无证之罪》同时大爆的《白夜追凶》就是这个路子,而且到现在也没见下文。

如果说对本格推理的本土化是中国推理悬疑剧的主流,那么社会派推理则一直处于“被压抑之物”的状态,它只能侧身被吸纳于反腐、反黑等类型剧中。或者说,社会派在中国本身是一个伪命题。因为中国的电视剧主流已然足够“社会派”、足够现实。那么,社会派推理,意义何在?

推理小说或侦探小说的大规模创作要到维多利亚时期“有组织的侦探机构”出现之后,当时由侦探领导侦查科,负责警察无力管辖的“法外之地”,维护社会治安。公众的情绪由是如作家塞耶斯所言转向了法律一边,推理小说在此时出场,为不安的民众提供一种秩序的保证。世界颠倒混乱,福尔摩斯却担负起了重整乾坤的重任,因为他是理性之神的化身。那时的侦探都是形而上的幽灵,他们君临此世,向民众传导神的福音:理性正牢固地拱卫着这个世界。尽管波洛先生和马普尔小姐在三四十年代仍然在玩着他们的智力游戏,但侦探们无疑已受到了战争的冲击。世界大战使西方理性濒临破产,理性之神仓皇退位。硬汉派侦探在后现代的城市舆图中疲于奔命,社会派的侦探虽然仍能破解精巧的迷局,但他背后的理性之神已然被相对化,或者说被结构主义化了。它被置入了社会关系的罗网之中,意识到智力的巅峰体验不过是自己的一亩三分地,在坚硬的现实面前,它想要拯救一切却什么也不能够拯救,它只能把握理性的真相却不能把握社会的真相。在本格派中理性脚踏虚无、自我证成,而在社会派中理性沉沦于世、颠沛流离。可以说,社会派推理不仅是理性对社会的追问,也是理性对理性自身的追问,它似乎提出了一个韦伯式的命题:上帝死了,我该奉谁为神?侦探死了,我如何对社会的意义做出交代?

对这一命题的回答,就是将模仿的推理本土化的症候所在。

这样一看,从2017年的网剧《无证之罪》开始,一种新的推理剧思路开始清晰浮现:不是将推理进行本土类型化,而是让推理实现本土社会化。紫金陈的两部原著小说虽然极力模仿社会派,但整体结构上仍有浓重的本格痕迹。这些痕迹在电视剧的改编中被大幅削减了,诡计谜题或是在中途被揭露,或是将解答的权利让渡给了观众。前者可以使电视剧着力呈现社会关系的变动斗争,后者可以借由激发观众分析讨论维持热度。《隐秘的角落》做的更直接的地方在于,它将原著中的“神探”严良给拿掉了,并把他的名字赋予了剧中的“坏小孩”。由是,坏小孩自然成了这部剧的隐秘核心。

坏小孩可谓是当代文学电影中的一个经典形象。虽然不乏宗教作品的先例,但坏小孩形象的大规模生产实际开始于上世纪五十年代。作家乔治·奥乔亚(George Ochoa)在谈及恐怖片的吸引力时认为这是由于1946-1964的战后婴儿潮带来了对突然出现的大量年轻人的恐惧所致。而后这一形象便在小说、电影、游戏中不断被复制再生产。有趣的是学者凯伦·雷纳(Karen J. Renner,)在《大众想象中的邪恶孩子》(Evil Children in the Popular Imagination)中的论述——所有关于坏小孩或邪恶孩子的故事,都是证明了孩子不可能邪恶的故事。因为小孩总是误入歧途或被引诱堕落。坏孩子的故事是对成人世界的镜映和修补,它许诺只要消除了让孩子变得邪恶的根源,成人世界就能纯洁如初。雷纳的研究提示了很重要的一点,所有想象体系中被再现出来的坏小孩,都是看不见的小孩。他们担当着工具人的重任,以具象化成人世界的症结。

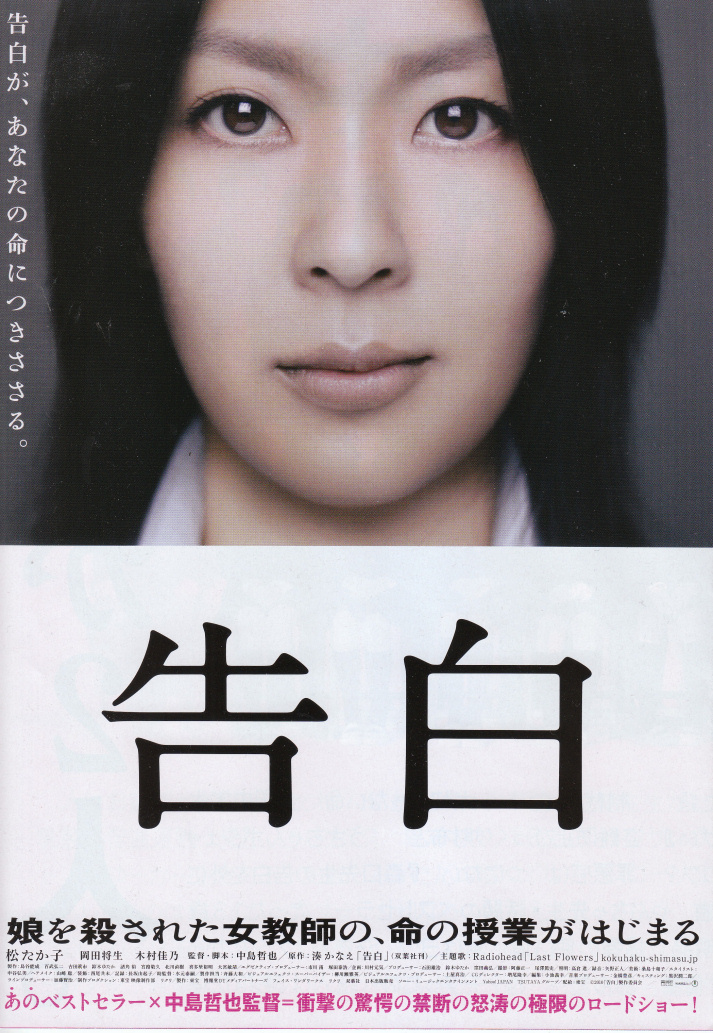

不难发现紫金陈的“坏小孩”与斯蒂芬·金笔下的邪恶孩子的相似性,而《坏小孩》的很多情节(尤其是写日记来引导案件调查)也借鉴了东野圭吾的另一名作《恶意》(1996),这本书的核心就是少年时代起对他人怀有的没来由的恶意。日本很多有关坏小孩作品,比如凑佳苗的《告白》(2008)及其同名电影,都指向了日本司法制度对未成年作恶的包庇。紫金陈的书中也涉及到了这一点(虽然不是重点),作者借主角小男孩朱朝阳的口说道:“在成年人眼里,小孩永远是简单的,即使小孩会撒谎,那谎言也是能马上戳穿的。他们根本想象不到小孩子的诡计多端,哪怕他们自己也曾当过小孩”。

然而,由于中国审查制度的限制和制作团队的主观考虑,《隐秘的角落》将这种孩子之恶大大稀释、模糊化了。这使得它表现出了另一种意味。

随着电视剧的放送,朱朝阳接棒张东升成为观众讨论的对象。内容大致可以分为两类,一是分析朱朝阳的“黑化”以及他如何设计报复仇人、明哲保身,二是许多观众回忆起自己跟朱朝阳的相似经历,对朱朝阳的行动表示理解甚至认同。这二者,一个是被让渡的本格解谜,另一个则是被激发起来的社会议题,看似脉络不同,但在这里却被统一了起来。侦探缺席,警察机构陷入情节性无能,观众取代解谜者抽丝剥茧,发现了可能存在的黑暗真相,而这同时也是关于自我成长的真相。这样,观众的看剧解谜的过程也成为了一个精神分析的自我疗愈过程。在立法、司法等社会机构、社会制度不在场或无能化的情况下,所有的问题都能够通过被吸纳进万能的原生家庭这一当前最重要的治理机构。在那里,每一个张东升都在寻找着朱朝阳,在那里,每一个无从原宥的痛苦都在寻找着那个隐秘的角落。于是,我的所有失败、不甘和苦难都可以找到原因,我的所有悖逆、冲动和浮夸都能得到宽恕。

难道不是吗?因为我相信童话啊。

这就是本剧的翻转,它将日常翻转为恐怖,再将恐怖翻转为童话。

这也证明了作为一部推理悬疑剧,《隐秘的角落》足够优秀,同时,也还可以更优秀。

毕竟,在模仿的推理中,看不见的小孩仍然是看不见的小孩。或许有朝一日,他们会走出隐秘的角落,在朝阳东升之前,把现实亲手改造成——而非想象成——真正的童话。

文/ 杨宸