影像 FILM & VIDEO

日前由李巨川策划的“史文华实验电影展”于武汉举行。史文华作为新媒体艺术家与实验电影导演,早年却是学医出身,也曾做过电台主持人与编导,并组织创办了“武汉观影”。后赴美留学,在科罗拉多州立大学小石城分校师从实验电影大师斯坦•布拉哈格(Stan Brakhage)和菲尔•所罗门(Phil Solomon),获电影制作和理论的双学士;毕业后入加州大学伯克利分校继续深造,开始新媒体和互动装置的创作,获得艺术硕士(MFA)。之后在多所美国大学执教,现于科尔盖特大学(Colgate University)艺术系担任助理教授。

也许一个未写入简历的身份更应值得注意:史文华是一个高段位的淘碟爱好者。淘碟这种活动可能不太为今天的年轻人熟知,但在20年前武汉的乐迷和影迷中,史文华是一个传奇般的名字。而他在打口带、VCD年代里习得的观察力和淘筛技能,一直潜藏在他后来的艺术实践之中。

史文华将其作品分为三类:具象影像,抽象视觉和互动装置。具象,这里指可以清楚辨别指认的图像。这一部分作品包括剧情片和纪录片,以及一些更接近录像艺术的作品。《昨天 明天》(16毫米胶片,2005-2007)是他最早的作品之一,也是他唯一一部剧情短片,内容是两位年轻人,一个爱好田野录音(field recording),一个爱好摄影,在城市里游荡、录音、拍照的故事。影片没有多少情节和矛盾冲突,主要通过这青年的视野来反观正在变化中的武汉。这部带着一丝乡愁和散漫气质的作品,令人联想起某些80年代的中国电影——带有某种朴素的诗意,诸如张暖昕或米家山的创作——又似乎有些许杨德昌电影的气息,而安东尼奥尼式的凝视亦不时在影片的段落中隐现。这两位青年无疑代表了导演本人的两面,声音和影像各自的魅力以及它们结合时产生的张力令史文华着迷,而他对城市空间的兴趣也一直延续在之后的创作中。

纪录片《伏声》(2003, 2008)里的声音艺术家Helmut Shafer就是《昨天 明天》里录音师的原型。这部作品没有采访,只是忠实的纪录了Shafer在北京胡同里的一次田野录音。看似平淡,实则引领着观者对一个平常的空间进行具体而细微的考察:我们学着象Shafer那样来聆听一辆经过的三轮车,并逐渐意识到去区别听(listen)和听见(hear)。基于田野录音的具象音乐(concrete music)似乎和东方禅学认知世界的方式有了某种交集。正如在这部纪录片里,一段声音的出现和消逝都会另Shafer投入的点头(录音时他不能发声,于是用点头来表达兴奋和满足感)——此时的Shafer俨然是一位虔诚的修行者。

城市空间更加明确的成为了史文华之后几部作品的主角。在《十时间》、《表象:柏林》里,史文华对北京城中轴线和已不存在的柏林墙的纪录中进一步增加了历史纬度和建筑学的思考。特别值得一提的是《表象:北京 1972》,这部作品里的素材是1972年尼克松访华时,一位随行的美国官员在汽车里拍摄的北京和上海的街景。这位官员的视角有点类似安东尼奥尼同年拍摄的《中国》:那种西方外来者的好奇,想深入了解却又不能靠近,拍到的似乎只能是表象。这些未经剪辑的素材多年后被束之高阁,无人问津,史文华在一个偶然的机会获得了这些素材的使用权,但他无意赋予这些素材更多意识形态层面的诠释,相反地,他添加了一个似乎与之毫不相关的音轨:一个年轻人(江树,后在《Descending a staircase》中出演)在家中练习莫扎特的幻想曲,略显生涩的弹奏并且将一些句段反复练习(注:其中的一些“重复”是史文华在后期声音剪辑时所做的处理)。史文华也是偶然在一位朋友家听到江树的练琴声,便录下来用到此片中。所有这些“偶然”的叠加使得这个作品具备了多重的意义,或者说这些影像和声音原有的意义都被分解并重组——观者不禁在几个时空里穿梭:70年代的中国,当代日常的家庭氛围,以及莫扎特所代表的18世纪的欧洲宫廷历史。

[[img:2]]

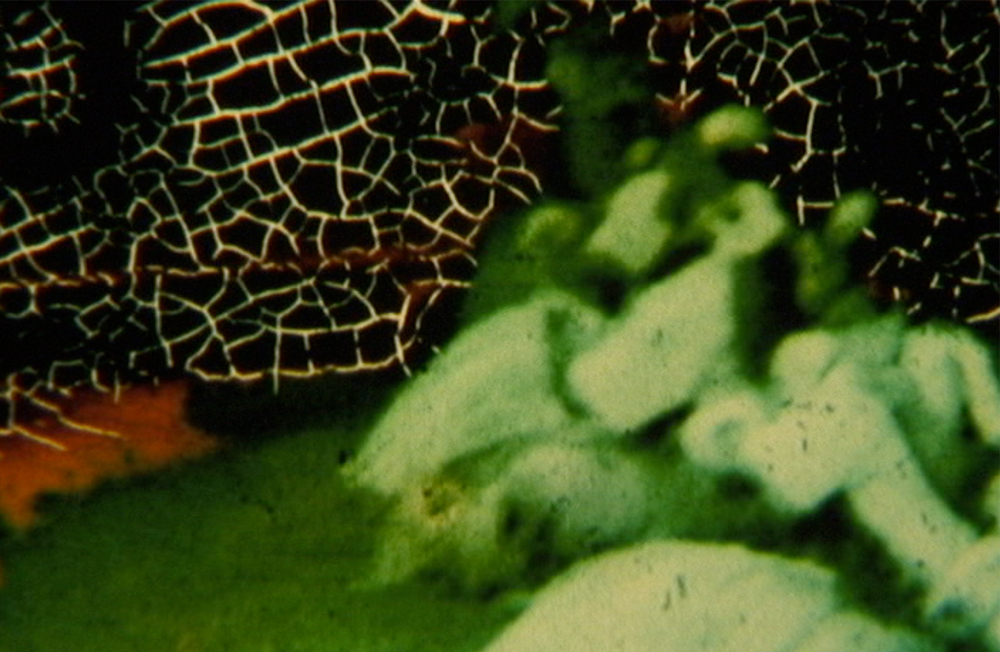

史文华的抽象视觉作品深植于美国实验电影传统,他的老师布拉哈格和所罗门对他的影响颇深。他早期的实验电影作品多是采用拾得影像(found footage),直接对胶片进行物理和化学的实验,以获取各种抽象效果。这种跳过摄影机的创作方法,既来自于对媒介材料(胶片)本身的痴迷,又传递着一种冒险的快感:像顽童一样尝试各种方法来“损坏”胶片上原始的影像,同时又期待着某种奇迹——在化学药剂对胶片起作用时,创作者并不十分确定将要获得什么样的影像。比如《Endless》(16毫米,12分钟,2006)里原始素材中的舞者“变”成了水花四溅的瀑布——当这种视觉的炼金术直接作用于感官,观者也仿佛在清醒状态下产生了幻觉。正如布拉哈格期盼着实验电影能使我们暂时抛弃“观看”的技能,重新如婴儿一般看世界,史文华的作品也带有一种原初的愉悦,类似于苏珊桑塔格提到的电影与生俱来的神奇感(sense of wonder)。

《Descending a staircase》 (2013)把史文华的具象和抽象影像的创作连接起来。他用数码相机拍摄了一段视频,然后在后期制作中转变成一个具有立体主义风格的视觉作品,正如题目对杜尚油画《下楼梯的裸女》的致敬。该片中使用的数字技术也在之后的装置作品中运用得越来越多。

在互动装置的创作中,史文华开始尝试各种新媒体技术。近年的一系列作品,《Singing to the Sky》(2014),《Wild Cursive》(2015),《After Man Ray & After I Ching》(2015),以及现场表演的作品,都有随机、偶发、不确定的元素,也许可以被称为数字时代的“达达”艺术,同时,史文华把达达主义和老庄哲学以及禅宗思想联系起来。《After Man Ray & After I Ching》把曼•雷的抽象诗,莫尔斯电码,以及易经的卦画融为一体。《Singing to the Sky》里,根据参与者的发声屏幕上会即时出现各种拟声汉字,这看似无意义的语素狂欢颇带喜感,仿佛电脑在努力学习诵经的要领。电脑游戏《Fishing. Those Who Are Willing to Hook》(姜太公钓鱼)则是一个“人机互静”的装置。与通常激烈的游戏相反,它是来测试参与者保持手静止状态的能力。这款疑似治疗多动症的游戏已被多座寺庙购买,用来帮助信徒入定——这当然是笔者杜撰的,但说不准哪天它真会普及开来,因为当代人太需要一款游戏来寻找内心的安宁。

作为一位影音的拾荒者,史文华就象一个旧货收藏家,对各种容易被忽视或遗弃的素材倍加珍惜。他无疑是个杂食动物,影视、音乐以及东西文化里的各种元素被他如积木般拆解重组。他创作里的实验精神和他收藏唱片影碟时的好奇心一脉相承。也许正是这种夹杂着童趣的好奇心令他不断探索新的领域,尝试各种科技和艺术结合的可能性。

文/ 李珞