采访 INTERVIEWS

我们发出声音,但声音的字符不全来自我们。失落的导游、怅惘的游客、正经的勘察员、恶作剧的解说者、没太多机会喋喋的村民……暂时隐匿自我的“角色扮演”反倒成为感同身受的方式,让余果“分身有术”地把不同维度的话语体系带入新片近一小时的场域中拉扯(有的甚至不构成“体系”,它们只是在自相矛盾中或侥幸或狡猾地自圆其说罢了);《磧石与危岩——羊角镇的地表现实》的作者迷恋复杂,不嫌事儿多,本科修读新闻的我笑说,“你倒更像个新闻专业主义者了!”虽然9月22日在成都环形空间的放映讨论已结束,但我们都倾向于将它和这场发生平视为一段延续中的社会工作结构的“脚注”——沉溺不是目标。

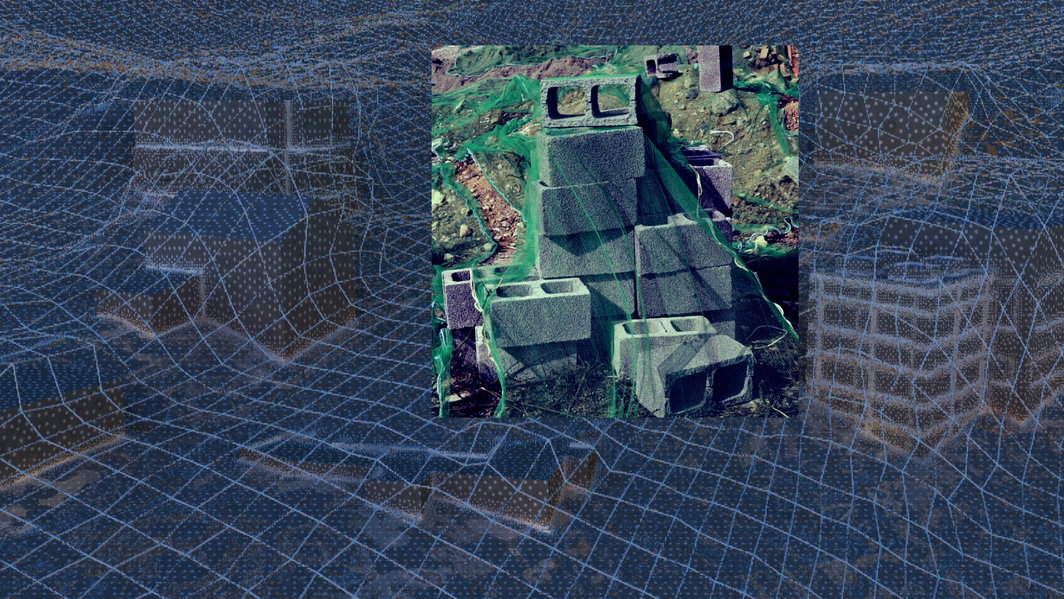

我是无意间去到羊角镇的。我对羊角镇最初的兴趣并非是里面有我关心的题材,或某种视觉化的景观——实际上按照某些惯有经验,羊角镇是司空见惯的,并没有多少特点。最初让我愿意进入这个现场的还是自己的身体,我隐约觉得对现实的观看和认识很接近一种登山的过程,而恰好仙女山整个风景区就是一个阶梯式的现实景观。在创作《浮动的土地》时,我还是想强调用身体来感受整个和土地有关的一些问题,但其实我自己觉得很不够,我不满意这种单一的维度去“重新描述现实”。

在今天的现实中,大多数人越来越被抽离出现实的生产环节之外,仅成为了物质空间的填充物,或在关于未来生活的宏观语境中成为了一种被规划描述好的“人设”。夸张地说,人要认识自身所处的现实就像美剧《西部世界》中的机器人一样,那么什么才是觉醒的武器?“观看—感受—描述”是人本能的能力,当我们在这三者之间反复辗转,最开始产生的可能是自言自语的絮絮叨叨,但这种对现实的描述会不断叠加,并可能促发自身在现实中的行动,它或许比理论和知识让我们可以更加具体的面对现实。

这部片子很重要的一点就是基于不同话语系统之间的相互“撕扯”来写作,我想要把各种对现实描述的话语并置在一起。而关于现实问题的描述,通常最有效和常用的方式是人物故事的塑造和新闻事件的描述,因为这两种方式最符合“共情”与传播,但它们背后往往也都有一套固化的话语系统,起不到撕裂的作用,最终只能固化对现实的认识。因此除了新闻纪实和官方宣传片的描述,我又加入了导览、日记、解说、诗歌、采访、自然地理纪录片等各种描述话语——我考虑的不是说话“人”的角色扮演,而是把不同的话语体系都作为研究对象,我想用这种相互撕扯的写作方式打破宏大叙事和个人叙事间的二元对立。由于现实本身的复杂,自然会带来比以往作品更多的复杂性及“不可掌控感”。

也因为这样,一开始我就有把其他人的个人叙事也加入到旁白内容的想法。写作参与者之一徐卫(川美美术学系在读研究生),我邀请他去羊角镇走一趟,看有没有什么想写的,最后他给了一部分诗歌,我觉得很合适。所有旁白除了几句衔接外,我们基本是用方言念自己写的那部分;使用方言的原因很简单,因为它更接近这个地方空间中的语言(不只是旁白,我们到羊角镇整个过程都是使用方言)。另一位写作参与者芮兰馨(环形空间负责人之一),我们有一种共同工作的诉求,而这种共同工作不仅限于这个片子的共同写作,所以有些工作现阶段通过一个作品无法呈现出来。

我认为共同工作/生产在现阶段更多还是出于紧迫感的需要,但具体怎么操作大家都没有经验和方法,还需要更多实践和试错。有些共同工作无法仅仅通过一个艺术作品呈现出来,因为它不是共同创作。理想的状态是各种维度的创作都和某种共同工作有关,有可以说得清楚的相互联系。

22号的放映虽然人不多(20人左右),但很多观众都给出了值得我思考的反馈;不过通过一次放映很难呈现更多值得讨论的问题,容易让讨论陷入作品本身。我自己关于羊角镇的这个纪录片项目算是结束了,现在思考的是这个项目是否能放在更大的一个工作框架中去;我期待能和他人共同创造和经历一些事情。

采访/ 万青