采访 INTERVIEWS

对于艺术家徐渠而言,一个包含有多件作品的展览构成了他的一个完整的单元,他希望通过这样的展览项目给观众带来一些“伤害”的经历。就禾木空间的新展《西沙南海牧场1#》,徐渠谈及了他最初的创作思路与作品完成之后带给他的冲突感,并展现了西沙这个看似与世无争的美丽乌托邦背后的种种政治意图。

我做这个项目之前有一些很好的契机,首先,我偏好阅读,在阅读当中所获得了这些信息。前年下半年我正好在做一个关于“物种起源”的项目,跟达尔文的《进化论》有关系。做这个项目的时候需要找一个海岛做拍摄,这是第一个契机。

第二个契机是:既然要找海岛就要去研究什么样的海岛适合我去拍摄。最好找无人的,大海是湛蓝色的,而且这个海岛是非常干净、非常纯洁的一个地方。在中国西沙群岛是最理想的地方,当然其实还有南沙。

第三个,我后来读到一些科普知识,读到对西沙群岛的植物考察,中科院海洋研究所做了大量的报告,整个看下来以后,我觉得是不是应该单独做一个项目?其实我们长期也能看到电视新闻报道当中每年都有几天、几个月的新闻会涉及到这个地方。

一开始,我只是很单纯地需要找一个类似于乌托邦的地方,这个乌托邦的地方能够让我完成我的另一个项目《物种起源》。结果当我真正做了很多资料收集和整理后,发现这个地方不可能是一个乌托邦之地,而是一个逐利和漩涡的中心。

我的父亲是海军,小时候跟我说过不少关于西沙的故事。但是他并没有真正去过那个地方,他们那个年代有更为严格的地域限制。我记得他经常跟我讲一些很好玩的故事,比如说他年轻当兵时候的样子,曾经去过西沙群岛那个地方多么美,其实他根本没有去过。后来等到我去年的时候,我想做这个项目的时候,当我旁敲侧击地询问他,告诉他这个事情的时候,他很害羞——他觉得他的理想没实现,他们当时的意识形态所讲的一些东西都有保卫南沙、保卫西沙、解放台湾什么的。而到了我这个时候,我完完全全是实现了另外一种文化侵略一样概念的东西。

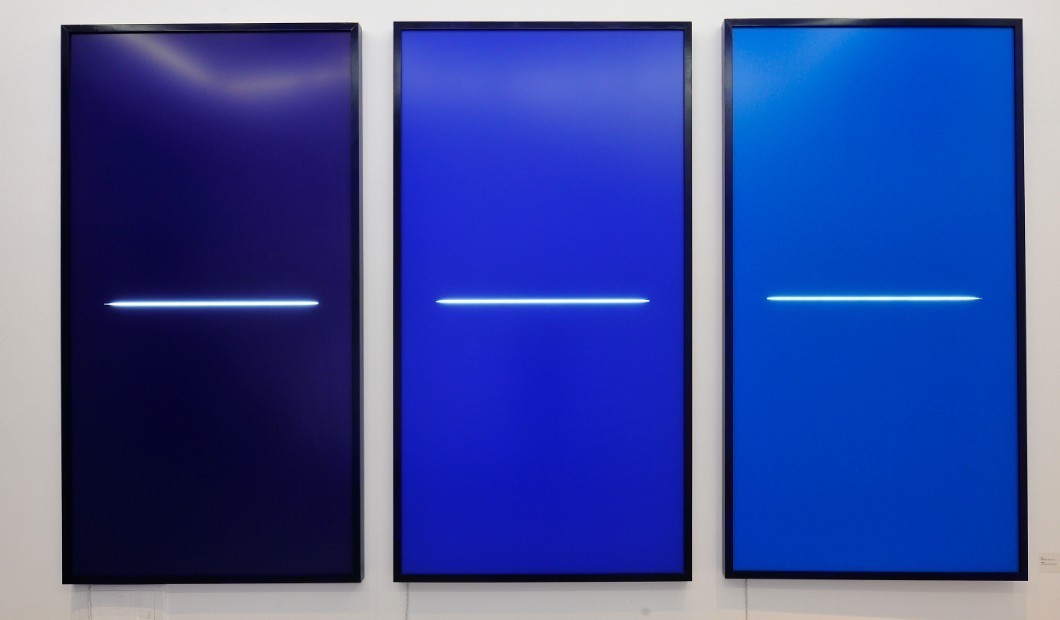

在这样的经历之后,一楼的展厅布置成了一个属于极简主义的与光有关的作品。我认为,声音不属于物质,光属于物质。在当代艺术中有很多艺术家使用光,但光的物理性在我看来是很难抓住的,遥不可及的,但是确实是能够在你脑海或者眼睛当中留下深刻印象。这是第一个展厅呈现的具体手段跟想法。

到了二楼展厅,其实就是正式“登上”了海岛。观众能看到的是热带风光、椰树林、完美的夕阳。作品后面的椰树通过技术手段处理,为什么会呈现出这样的录像?比如有两棵黑色椰子树包围着一个录像。这是一种组合,这是我尝试的一个手段,因为很多艺术家做录像,包括前几年,我自己也是,就是想尽办法,因为录像展示的手段是非常单一的,很难强大过主流媒体。我们做不过youtube的视频,这个是毋庸置疑的事实。

作品《珊瑚》是上岛之前我做了一个地理上的研究,地理上面的研究就是这个岛到底是怎么来的,为什么会成为一个军事上这么多人这么在乎,中国在乎,菲律宾、越南、甚至马来西亚都很在乎。收集到这么多信息以后,知道这个岛原来是一个珊瑚礁,珊瑚礁的积累,大量的鸟粪让它变成了一个实在的类似于可以在地图学上会发生岛屿的一个概念,因为很多东西无法发生为岛屿,火山一类地理形态。等到我到了岛上以后就开始实施的这么一个计划,我知道它有大量的珊瑚残骸是人为地把它们从海里用巨型挖土机挖上来,再堆积起来的扩大领土的行为。我个人所能做的只是能够把这些很卑微的、很弱小的生命的残骸的实体让他们重新回到深海里边去。作为人性来说,中国有很多很传统的概念,比如说落叶归根或者至少不要死无葬身之地,所以我就觉得对它们这种弱小生命最大的尊重就是让它们的尸体回到海洋里头去,我去了那个岛屿这么做,或许是一个普通人所能做的最有趣的事情了,而且他的行为本身也特别类似于一种游戏。

我认为,我的目标远远没有实现,需要大量的创作和大量的展览不停地反复地给人一个印象,因为展览其实就相当于意识形态的宣传,它必须要有大量的作品或者是能够让你的作品对观众产生大量的“伤害”,这种伤害是褒义的或者是中性的,才会产生改变或者是有一些有效的东西出来。

采访/ 梁舒涵