采访 INTERVIEWS

弗吉尼亚•杜文(Virginia Dwan)的善举,为艺术世界写下了浓重的一笔。1969年,她资助了麦克•海泽完成了《双重否定》(Double Negative),并与出版人Seth Siegelaub合作,为卡尔•安德烈(Carl Andre)的诗集的出版出资,一年后,她赞助了罗伯特•史密森的《螺旋藻》动工,六十年代,杜文是一名艺术经纪人,1959年在洛杉矶开设第一家画廊,在她的推动下,伊夫•克莱因也是于1961年,完成了自己在西海岸的第一场个展。1965年,她在纽约开设了新空间,举办了具有里程碑意义的极简主义、观念主义和大地艺术展。1971年,她关闭了画廊,肩负起了另一个社会责任,开始和艺术家拍摄电影,用影像记录他们,这些人中有斯图特文(Sturtevant), 约翰•凯奇,苏维罗( Mark di Suvero),安德烈,海泽。

去年秋天,华盛顿的国家艺术画廊宣布接受杜文捐赠的250件作品(油画,版画,素描,摄影,影片,艺术家图书)。这些作品将在詹姆斯•梅耶(James Meyer)策划的展览“从洛杉矶到纽约:杜文 1959-1971”中展出,这也是2016年博物馆将在东楼展厅举行的开幕展。近期,杜文坐在她的上西区公寓里,讲述了自己的生活,住处里的收藏,只是她丰富的划时代收藏的冰山一角,但那里依然称得上是战后抽象、新写实主义、极简主义和大地艺术的珠宝屋。在两部分访谈的第一部分里,杜文谈起了自己的画廊。

到了1959年,我想拥有一家画廊的想法非常强烈,尽管我对这方面事宜一无所知,不过还是下手行动了。几年后,当我不再“天真”时,我在洛杉矶创建了另一个空间,那个空间更大,墙面,灯光,地板,一切都非常不错。不幸的是,那座建筑已经被拆掉了,但是人们得通过一个隧道走进去。这样的安排很好,因为人们在看到一个展览之前,可以将目光冷静一下。

在那个时期里,很少有女人开画廊,女权主义在美国刚刚开始,我对此并不是特别在意,但我记得,我告诉我丈夫他不应该和我去派对或参加晚宴,因为人们总以为那是他的画廊。当然,我希望人们知道,那是我的画廊,对此他也非常理解。但是历史还是很残酷的:艺术史学家和评论家将我冠上“女性艺术经纪人”的名号。贝蒂•帕森斯(Betty Parsons)有一个很好的画廊,但在时间和空间上完全不一样。

伊夫•克莱因(Yves Klein)和艾德•伦哈特(Ad Reinhardt)也许对我产生最不可磨灭的影响。伊夫来洛杉矶做了第一场展,在那儿做了新作品。我的丈夫和我,是夏天在尼斯的时候遇到了伊夫,他把我介绍给了很多艺术家,有Arman, Niki de Saint Phalle, Jean Tinguely。在美国,人们对展出欧洲人的作品有强烈偏见。比如我和伊夫•克莱因做的第一场展览,并没有得到太多的新闻报道。

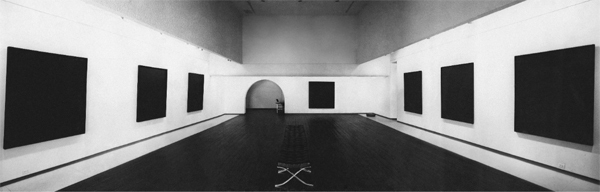

当我们有展览开幕时,伦哈特总会从纽约过来。在我给第二家画廊选址时(在洛杉矶的Westwood地区),我脑海中想起了他。我想保证天花板足够高,适合放他的画,因为当时他的画也很大很高。地板附近片区域是白色大理石做成的,就在挂画的区域前边,这样就和观众保持了一定的距离,使得人们无法触摸到画。但后来他却给出了“终极”绘画,有六十平方英寸。1963年11月22日,在画展开幕前两天,肯尼迪(John F. Kennedy)遇刺,我们决定不做开幕派对。后来人们过来看展,说:“天呢,多好的品味,就展出黑的!”

在纽约,我对极简主义非常感兴趣,也参与其中,为索尔•勒维特(Sol LeWitt)和卡尔•安德烈(Carl Andre)做了个展,后来还有罗伯特•史密森。当我将画廊搬到西五十七街时,我也没有足够的空间做很大的作品,所以我保留了在洛杉矶的画廊,助手约翰•韦伯(John Weber)还在那里工作,我让艺术家去那里做展览。有的记忆很温馨,比如康宁汉,约翰凯奇,大卫•都铎,劳森伯格一帮人从纽约开了一辆大众巴士来参加罗伯特的展览。他们将它停留在我的房前,从车里竟然出来九个人。就好像马戏团的车一样,人不停地从里面出来。这些人都从纽约一路开到洛杉矶,沿路卖艺。我都不知道是怎么塞进车里的,反正就装下那么多。

在纽约,很多艺术家开始找我;一些人做的作品都很有趣,静谧,引人遐思。我当时想的是有那么多很棒的艺术家,但我却不能都给他们做展览。所以我不想去参观工作室,去看作品。尽管如此,我还是想法用其他的方式帮助艺术家。1969年,罗伯特•史密森告诉我他想在德克萨斯的沃斯堡机场做点东西,他接触了一些要去那里工作的工程师。他也让卡尔•安德烈,索尔•勒维特,罗伯特•莫里斯也给机场做点什么,不过项目夭折了。虽如此,史密森、南希•霍尔特、我开始在纽约和新泽西寻找地方,最后一路向南,来到了弗吉尼亚。我们一起做了很多场旅行,寻找做作品的地方。1968年,当我们找不到合适的地块时,我们只好在画廊里做了一场叫“大地之作”(Earth Works)的展览。1969年,我们又聚在一起旅行,去了尤卡坦,在那里,史密森做出了镜面作品《九个镜面的错位》。当史密森告诉我他要做《螺旋藻》时,我想为他找些资金。我也想在那里和他一起工作。

“大地之作”是一个很美很重要的展览,各种很有效果的作品都纷纷登场。史密森拿出了一些非定点的创作,罗伯特•莫里斯(Robert Morris)用一些图,电线,汽油做了一些东西,这些都是他在五十七街的画廊角落处收集的,当时那里正在施工盖楼。麦克尔•海泽尔(Michael Heizer)展出了他所做的透明作品,相当大。

从1969年3月到4月,沃尔特-德-玛利亚 (Walter de Maria) 开始在画廊展出他的《钉子床》(Bed of Spikes),地上的五个钢板上,都插入了不同数量的钉子。展览为他的《闪电原野》 (Lightning Field )开了一个头。因为这作品非常犀利,每一个都是带刺的床,我们起草了个文书,观众进画廊时,要是被伤到,画廊不负责任。人们对此一笑置之,但是那些钉子真的很危险。1974年,沃尔特在阿里桑那的Flagstaff附近,在Burton 和Emily Tremaine夫妇所属的地方,做了第一件《闪电原野》。它包含了三十五个不锈钢柱子。当时我们没法出售它,我将这些出彩的二十英尺高的不锈钢柱子放到了储藏室,最后我将它们捐给了迪亚基金会。

艾格尼斯•马丁(Agnes Martin)是我非常想合作的艺术家,但是并没有。时间不对。在1966年名为“十”的展览里,我展出了她的一个作品,之后她离开纽约了,告诉罗伯特•爱尔康(Robert Elkon)她再也不打算画画了。其实我应该知道,当人们这样说时,并不意味着真的要这样!杜尚就是一个例子!

译/ 王丹华