2005年至2008年7月任法兰克福艺术协会(Frankfurter Kunstverein)会长,现任巴塞罗那当代艺术馆(Museu d’Art Contemporani de Barcelona)首席策展人。她最新策划的展览是立陶宛艺术家Deimantas Narkevicius的首场作品回顾展“一致的生活”(The Unanimous Life),目前正在马德里国家博物馆雷娜·索菲亚艺术中心(Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía)展出,展览将一直持续到2009年2月16日。

1)亚历山大•克鲁格(Alexander Kluge),2008德国电影终身成就奖得主

克鲁格的电影《爱国者》(Die Patriotin,1979)中有一句台词始终在我脑海里挥之不去:“你离一个词越近,它回望你的距离越远。”这里要说的词是“德国”——也是他1962年出版的第一本书《案例历史》(Lebensläufe)的主题。这本短篇小说集主要描写了第三帝国统治期间和倒台之后德国中上阶层的生活,作者用近乎官腔的语言为我们提供了一种有益的思维方式来考虑被压抑的主体性这个问题。克鲁格叙述语言中残酷无情的精准度让我们在这个经验萎缩的时代看到理解个体自主和参与的新的可能性。

2) 奥斯卡·博尼(Oscar Bony),《魔术师:1965-2001年间的作品》(《El Mago:Obras 1965-2001》)(布宜诺斯艾利斯拉丁美洲艺术博物馆)

著名阿根廷观念艺术家博尼曾经为迪特利亚研究所(Instituto Di Tella)的展览“Experiencias 1968” 做过一件行为作品,名叫《蓝领家庭》(La familia obrera)。多少年来,我一直为这件作品在符号学上的高效感到赞叹不已。目前正在进行的这场个展收集了近六十多件不同媒介的作品,包括油画,摄影,行为录像,电影,装置以及艺术家作品的影像记录,比如《蓝领家庭》极具启示性的图像系列。三个人——父亲,母亲和孩子——共同坐在一个两层的台子上,就像奥运会颁奖仪式上的运动员:父亲是金牌得主;母亲银牌;孩子铜牌。这个被当成“凝固的舞台造型”(tableau vivant)处理的蓝领家庭是现实中工人阶级的化身——同时,讽刺的是,也代表了更加真实的传统家庭等级制度。

3) 阿尔伯特·梅茨(Albert Mertz)

《不行……下一个!》(《Duer ikke…Næste!》),这场巨大又凌乱的展览在哥本哈根锐意革新的非盈利空间Den Frie Udstillingsbygning举行,囊括了梅茨从上世纪四十年代到去世为止创作的大量作品,如拼贴画,油画,实物,电影以及声音装置等等。作为一名讲求实际的现代主义者,梅茨也看到了打乱事物秩序的潜力。他标志性的以蓝红色调为主的作品充满自我指涉,幽默随处可见,与此同时,那些聪明的创作也对现代艺术史的构成和接受提出了尖锐的批判。

4)朵拉·加西亚(Dora García),《多他妈牛逼的观众》(What a Fucking Wonderful Audience)

最近一届悉尼双年展,加西亚的参展作品题目让人回想起喜剧演员莱尼·布鲁斯(Lenny Bruce)1962年在悉尼唯一一次被政府批准的演出:表演期间,莱尼用“真他妈牛逼”赞扬现场观众,但演出结束后,警察无视演员的好意,以言辞猥亵罪逮捕了他。加西亚为这次双年展上的行为表演编写了剧本,并找来一名女演员,让她一边带着观众参观双年展作品,一边向他们解释布鲁斯当年遇到的麻烦。加西亚扩展了“艺术家作为不受欢迎的人”这一概念,同时延续了布鲁斯的雄心,即检验语言的不确定性以及表演者——推而广之也包括艺术作品——与观众中每一个个体之间建立的本质关系。

5)因格·尼尔曼(Ingo Niermann),《解决方案》系列和“选择系列”

尼尔曼的虚构写作跨越了多个世界:艺术,文学,行动主义的后政治形式,甚至有时包括政治煽动。他对主观性的特点和功能进行了重新思考,而不是彻底放弃。的确,他的文字吞没了他所叙述的个体生活中的主观性:尼尔曼在书中不是一个声音,而是一种构建话语层次的方式。《解决方案》系列(刚刚出版的《解决方案9:大金字塔》和即将付印的《解决方案1-10:Umbauland》)以及最近刚开始创作的“选择系列”(一系列有关生活中应该选择什么的指示册子)——读起来就像一套短路的压缩版反教育小说(anti-bildungsromans),为我们做出美学,社会和理论洞见提供了多种万能工具。

6) 阿米利亚·托莱多(Amelia Toledo),《汩汩》(《Glu-Glu》)

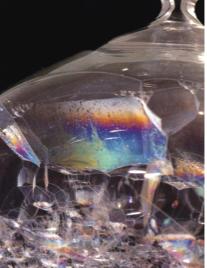

今年,我再度造访了托莱多在圣保罗的住所和工作室。那里放着上世纪六十年代后期最不可思议的艺术作品之一:她于1968年创作的《汩汩》。每个组件都用玻璃吹制而成,包括若干球体,球与球之间的连接处非常窄,而且内部装有一定量的彩色肥皂水。参观者操纵整个物品的时候,肥皂水就会在球体之间来回流动,发出“汩汩”的声音,作品也因此而得名。这件作品创作于托莱多在里约热内卢自我流放期间,当时她的祖国处在独裁统治之下。《汩汩》的精彩之处在于它对色彩,声音和感官体验的解放,而且这一切都压缩在一个非常简单好玩儿的玻璃宇宙里,仿佛告诉我们自由也可以是轻松有趣的。如今再看这件作品,让人更深切地感受到艺术史的盛衰变迁,同时将当下有关参与的讨论放到了一个完全不同的政治、美学和历史背景。

7) 罗伯托·科吉(Roberto Cuoghi),《Šuillakku》

科吉的想法一向天马行空又不乏思辨。这位现居米兰的艺术家用最新作品《Šuillakku》再度向我们证实了这一点。将该作品称为声音装置也许最为合适,科吉在其中不厌其烦地重现了古代亚述人哭丧的情景。那些不成调的乐器发出的喑哑之声构成一种对我们与史前时代关系的自由解读。《Suillakku》首先在意大利都灵的Castello di Rivoli展出,然后是伦敦的ICA。

8) 安德里亚·巴特娜(Andrea Büttner)

今年,现居伦敦的德国艺术家安德里亚·巴特娜完成了她有关羞耻这一复杂概念的研究。木刻画,丝网印画,陶土雕塑,玻璃上的小幅彩画,录像和声音作品——所有这些都是她在完成博士论文期间创作的。巴特娜以此对现代主义美学和社会推断的本质及其局限性做出了极具建设性而又违反直觉的评判。

9)伊格纳西奥·比达尔-福尔奇(Ignacio Vidal-Folch),《预测》

西班牙记者兼作家比达尔-福尔奇即将发表的这个短篇故事描述了未来的丧葬习俗:真空包装葬礼。尽管这个主题看起来没什么新意,但作者出色地写出了要永远保持新鲜有多么困难,而将他人平庸的永恒强加于你的恐怖就像幽灵一样贯穿于整个故事。

10)培瑞兹·普拉多(Pérez Prado)和萝丝玛莉‧克鲁妮(Rosemary Clooney), 《摇摆》(《Sway》)

这首歌其实是《¿Quién sera?》(《谁是?》)的英文版。《¿Quién sera?》是墨西哥作曲家兼乐队主唱Pablo Beltrán Ruiz在1953年创作的一首曼波舞曲。今年最十万火急的问题是,谁会是(那个倒霉蛋)?现在我们都知道答案了——但这首歌却像一封邀请函,提醒我们自由思想的大门永远敞开,又像一句座右铭,不仅适用于某个具体时代,更适用于永恒。

译/ 杜可柯