如果上世纪七八十年代的前卫艺术到今天已经不再新鲜,如果就连网上普通的家庭录像也学会了隔离和操控流行文化的视觉元素,那么以这些模式进行创作的艺术家们面临着怎样的机遇,困难和观念变化?本期《Artforum》邀请到先锋录像艺术家达拉·伯恩鲍姆(Dara Birnbaum)和媒体艺术家/程序员科里·阿肯吉尔(Cory Arcangel)共同探讨挪用盛行时代的艺术。

CORY ARCANGEL:最近我读到你的一篇访谈,你在采访里说,夜店是你录像作品最初的展览场所之一。换句话说,你觉得你既可以创作在夜店放映的录像,也可以创作在艺术空间展示的录像。这是不是跟当时的具体时代背景有关?我不禁想,过去三十多年间录像所在的语境发生了怎样的变化?

DARA BIRNBAUM:先澄清一点,我的意思是,我在做任何作品的时候,都相信它可以被放到不同的背景下展示。并不是说我是在根据某个具体的场所制作不同的作品。我开始做录像的时候,录像还是一种不受人承认的媒介,被划分在艺术领域之外。就我所知,七十年代艺术创作里的录像作品大多是行为艺术、身体艺术或者大地艺术的延伸。录像几乎被人们视为一种广义的记录格式,但我觉得录像适用范围很广,可以有多种不同的应用。比如,游击队女孩(Guerrilla Girls)邀请我到Palladium(译注:纽约一家历史悠久的夜店,前身是音乐厅,1998年关闭,原建筑卖给了纽约大学,后被拆毁,原址上修建的宿舍名字也叫Palladium Hall)特别之夜放映《技术/变身:神奇女侠》 (Technology/Transformation: Wonder Woman,1978-1979)的时候,我就很兴奋,因为Palladium有那种超大屏幕墙;或者在一家四面墙上一共装了四十个屏幕的夜店放《Pop-Pop Video: Kojak/Wang》(1980),就好像我们站在枪战现场,完全被屏幕上的枪战场面包围了。但让我感到兴奋的更多是语境的变换,而不是变换内容。

CA:但所有这些不同形式之所以成为可能,是因为夜店突然有了这些技术。那是纽约夜店的鼎盛时期,对吗?

DB:当时的夜店无论是建筑还是室内装潢都好得无与伦比。像Area这样的地方平均每个月就会换一种装饰风格。但说到录像,我真觉得他们找的只不过是一种新的灯光效果。Studio 54的灯光做得非常到位,其他夜店就会问了:“我们该怎么办?”对他们来说,录像是个完美的选择,因为录像能带来一种全新的声光刺激。Ritz有一块巨大的屏幕,我之前从来没见过那么大的屏幕,有几层楼那么高。

CA:那叫Eidophor。十年前NASA(美国航空及太空总署)第一批中央指挥室里用过,现在只能在电影里看到了。

DB:我知道你的作品常常涉及已经过时的技术。我想这个Eidophor,鉴于它最初的用途,从某种程度上来说也是一个过时的事物。它停止为NASA效力后,似乎跟着挤进了夜店。这些夜店会给我打电话。那时候我是个热门人物,因为大家觉得我的剪辑速度真的很快,而且能够综合利用不同的影像和声音。

CA:这是在你为MTV做片花之前?我发誓我小时候看过你在MTV台上的“Artbreak”。我的眼睛都快贴到电视上了。

DB:图像变换得太快了,你必须得把眼睛贴在上面看。但我觉得所有这些例子最重要的一点在于,通过它们你是在进入流行文化,而不是艺术空间的机构框架。我曾经讨论过布莱希特如何更喜欢报纸、广播或电视等媒介,以及这些媒介如何倾向于自我填充,到最后变得过度膨胀。突然之间,它们的结构内部出现了漏洞,其他东西可以渗透进去。艺术家感到他们终于找到一个可以操作的点;漏洞打开,他们把作品塞了进去。

CA:我认为讲到语境,我现在和你当年绝对面临同一类境遇。你做了录像,觉得在夜店放映挺有意思;我的录像在画廊展出,但我也把它们放到网上。当年画廊对你的录像作品不感兴趣,因为他们觉得那只不过是电视片。一开始,他们对我的作品也没什么兴趣,觉得这根本算不上艺术。

DB:一开始,我躲避画廊就跟躲避瘟疫一样。我不想把电影电视里的流行图像变成油画和照片。我想用录像做录像,用电视做电视。我们很多最早一批做录像的人都选择如此,因为我们认为艺术不应该是限量生产的,而录像让我们终于找到一种可以无限复制的媒介,一种可以让更多人看到的媒介。我不想被收藏。我想说话,想交流。回过头来看,当时在推行这种发行渠道方面也有很多不同的尝试,但这个想法并没有得到真正的支持。

CA: 但今天,不受人承认的媒介这种说法还能成立吗?当然,如果要具体谈艺术语境以及不可避免的风格潮流,这种说法是成立的。但放到大的文化环境里,我们就必须考虑发布方式在近几年的发展。现在,你可以把任何东西传到网上,不管多奇怪多晦涩,总会有不下五个人愿意看。哪儿都有小众市场;总会有人发现你,就这么简单。这就意味着,从表达和观众来看,没有什么选择或行动是错误的。这也是我目前还在处理的困境之一。另一方面,这是个好消息,因为现在我尽情去追逐我最狂野最奇特的梦。可是如果我“喜欢”什么就做什么,最后出来的可能全是关于曲棍球之类的东西。所以我用艺术的语境把自己拉回来。

DB: 这一困境如何在你的电视游戏里展现?它们难道不是处于不被承认的地位吗?尽管我们希望尽量不管它,但我认为艺术和文化里仍然存在某种矛盾,就像现代艺术博物馆(MoMA)1990年的展览“高与低”。这类展览本意是为我们提供互相比较的视角,但实际上总是强调了艺术界里“低的”,不被大多数人接受的部分——直到他们能找到一个入口。而这个入口往往是对艺术史价值和观点的重申。接着就是艺术批评的考察,人们会说:“他使用这些过时的电视游戏多有意思呀。”因为在艺术圈里,“过时”是个很酷的词。(笑)

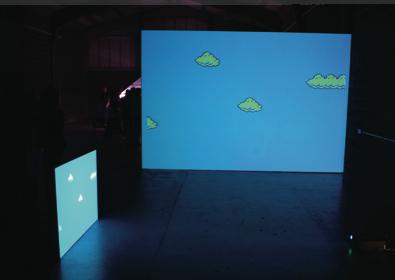

CA: 某种程度上说,你是对的。我可以把一段录像放到网上,人们趋之若鹜,但放到艺术语境下,有些人甚至根本不会去看——虽然随着年龄的增长,我发现越来越多的人愿意接受它,因为大家的年龄都在增长。我们现在可能正在经历一场世代变更。我试图通过《我枪杀了安迪·沃霍尔》(I Shot Andy Warhol,2002)和《超级玛丽云》(Super Mario Clouds,2002)来处理这个问题。我的计划是不考虑任何一类观众,也就是说艺术圈的人从一个角度看这些作品,会觉得喜欢,同时网上的观众从另一个角度看这些作品,也会觉得喜欢。我想要达到这种一条铁路上两根平行轨道的效果。《我枪杀了安迪•沃霍尔》不能算一部严格的网络作品,因为一般网民根本不关心沃霍尔是谁。《超级玛丽云》非常成功,原因你刚才讲过了。放到艺术语境下,它让你想起了景观的历史,录像装置的历史。

DB: 你的另一部录像《日本驾驶游戏》(Japanese Driving Game,2004),画面上就是一条永无止尽的路。就我看来,这反映了艺术与流行文化轨道之间的视差。在这部录像里,如果你把目光集中在无限远处,路的两边好像汇聚到一起了——仿佛某种美好的前景——但它们永远都不可能真正相交,路面永远是空的。

CA: 那件作品也是关于电视游戏如何表现空间的。电视游戏,特别是八十年代的老游戏,在结构上和电视是不同的,因为这些游戏往往假定屏幕两边还有东西。你的知觉被限定在一条无线滚动的水平轴上。我的作品处理的就是这种媒介在结构上的关注点,就像你早期的Pop-Pop Video处理的是肥皂剧里的剪辑技巧一样。

DB: 我觉得这件作品仍然反映了一种绝望,特别是那条永无止尽的空荡荡的公路。我对当下流行文化与艺术之间的关系就是这么个感觉。艺术现在比什么时候都沉浸于巩固自身历史。

CA: 但互联网的兴起只会令这种分隔更加明显。艺术注定将变得越来越专业化,因为大环境就是这样;甚至连流行文化内部都不会再有混合,因为信息传输的方式就是如此。每个人都按自己的轨道运行。现在已经不可能再出现像迈克尔·杰克逊这样的超级明星了,因为人们不用再像以前那样几万个人都看“同一个频道”。

DB: 你这么说很逗,因为我刚在网上看过你的《布鲁斯·斯布林斯顿“为跑而生”钟琴版》(Bruce Springsteen “Born to Run” Glockenspiel Addendum, 2006)。斯布林斯顿保留了某种明星风范——而且不失尊严——但你用他的音乐做背景,进行这种“笨笨的”钟琴现场表演,顿时让他显得像过时的背景。这本身就够幽默了,但我觉得有意思的地方是,你不是在别的地儿,你是在纽约现代艺术博物馆(MoMA)表演,而且完全就像明星一样。

CA: MoMA有个“波普”之夜。但那个活动没有固定的场地。我有时候用聚光灯,穿着完全按重金属路线走。我创造了一个没有任何意义的文化混合体。

DB: 但我想说的是,观众在你开始表演之前就已经尖叫不已了。我不禁问自己,这他妈的是什么玩意儿,观众叫成这样,把你捧到明星的位置?艺术似乎总在要求某人去“破解”流行文化的“密码”。我觉得八十年代的时候他们希望我能破解电视的密码。我照做了,但我再没能找到下一个模式。但我想今天这代人显然是在你这儿寻求同样的东西——等着一个超级英雄去破解更新的媒体的密码,比如录像,比如互联网。

CA: 我不是什么超级英雄。但我觉得你早就破解了互联网密码。你预见到了今天的人们会如何通过技术表达自我。实际上,到Youtube上去看一眼就会发现,现在最受欢迎的一种视频叫做“超级剪切”,就是把电视节目里同类的片段剪在一起。这种做法如今已经太常见了,因为就连十岁小孩儿都有自己的iMovie软件,但这种模式——就连混编——都被你的作品预测到了。我当然清楚,我对某些剪辑片段进行孤立和重复以凸显并挖掘录像中的视觉元素,和你当年做的是一回事儿。

DB: 没错。我还喜欢你的另一件作品《Sweet 16》(2006),因为尽管这件作品背后有一个非常正式的概念——就像你说过的,跟史蒂夫·里奇(Steven Reich)的作曲策略有关——但一种令人迷醉的低音占据了整个屏幕,让我可以看到图像的一些特别具体的地方。比如Axl Rose如何进入画面,揭示他准确位置的短暂瞬间——

CA: 对,和你的Pop-Pop Video用了相同的技法。

DB: 图像开始从一种形式化的手段中浮现;重复让某些隐藏的元素走到台前。我的作品试图表现电视画面背后真正的潜台词。我觉得你的作品也有类似作用。

CA: 但我们必须看到,过去几年间,整个媒体形势已经发生了很大变化。媒体不再是单向街,而是可参与的。所以我不知道现在还有没有必要再去“揭示”什么。你用Twitter吗?

DB: Twitter是什么?

CA: 对不起,实在太不好意思了。我会让编辑删掉Twitter这一段的。Twitter是个网站,你可以把自己正在干什么或想什么用手机传到网上去,你的朋友就可以随时看见。我在网上的确有一帮观众,因为我整天都在上面挂着,我会留下这么一条“面包屑”痕迹,这样他们就能随时知道我在看什么。就像生产本身变成了消费。

DB: 听起来就像艺术家刚刚拿到Porta-Pak便携式录像机时的情形。他们打开机器,但不知道到底拿它干什么。我记得豪沃德·弗莱德(Howard Fried)拍过一段录像,叫“Fuck You, Purdue”(1972)。这段录像基本上就是他在自己的工作室里走来走去,一边走一边说“Fuck you. Fuck you, Purdue。”

CA: 什么时候得看看。

DB: 对新技术大家都真心感到好奇,艺术家也一样。他们希望能够在这种媒介的潜力中找到新的东西。但最后大家只不过是打开Porta-Pak,把自己每分钟做的所有事情录下来而已。这没有传达出什么实质内容,传达的只有一点:潜力就在那儿。我们当时不是在Twitter,而是在Stutter(结巴),努力想搞清楚这个新空间到底是什么。换句话说,我们试图填补这块蕴藏着交流潜力的空白区域,结果最后造出了好多垃圾,比如:“我刚…刚……吃过午…午…饭…”这句话比“我刚吃过午饭”花的时间多一倍。

CA:我看过一些早期的艺术家卫星直播——当人们终于接通了来自世界各地的信号,他们所做的不过是对着屏幕互相挥手。

DB:但你刚说到的今天这种情况,每个人都必须知道其他人的生活,这就像陷入疯狂的真人秀。谁真的有时间把生活全都放到Twitter上?你在关注一个你以为存在的图像,以为这个图像就代表着“现实”,但实际上环绕在它周围的生产机制才是“现实”,那些你看不到的东西才是真正活动的东西。

CA: 其实这和我的一些技术项目也有一定关系。有时我会对一项技术进行非常复杂详尽的演示,但这样的演示没有任何实际用途——要么是对技术的误用,要么是我的使用方式完全没有意义。我会花六个月的时间写一套什么都做不了的程序。或者我打开Photoshop软件,使用某个默认设置,点击打印出一张巨幅图像,然后将其作为Cory Arcangel的作品到处发行——即使任何熟悉Photoshop的人都知道这不过是Photoshop而已。最后,人们逐渐忘了Photoshop,越来越多的人会把这个图像和我的作品联系起来,而把Photoshop软件抛在脑后。也可能不是这样。谁在乎呢?重要的是,那些东西的美学产物变成了我的作品,这也相当于是在探索整个艺术系统运作的模式。

DB: 这里时间的作用很有意思。比如,你的电视游戏作品就不光是关于过时的技术,还在于提出过去游戏里留存至今的元素。

CA: 为什么选择老一点的视频游戏部分是出于实际的考虑。那些游戏机便宜,而且一个人就能掌握游戏里的全部技术内容;新的视频游戏每个都跟好莱坞大片似的,做起来工作量太大。另外,我对某种技术的生命期长短很感兴趣。我填补了技术和文化历史中的一个缺口,我做的事情都是这些系统还在使用中时人们不会去做的事。

DB: 但这些其实就是新游戏的原型。也许是出于直觉,你去掉了那些看起来必不可少但实际上无关紧要的元素,留下了永无止尽的路或云朵。正是这些背景为游戏确定了基调,并保证了它们的存在。罗伊·利希滕斯坦(Roy Lichtenstein)的波普艺术就是这样,这就是为什么他的作品变成了艺术。我个人特别不喜欢过于迷恋艺术史的欣赏角度,而忽略了当代的观看角度——就像在Photoshop上抓图并且点击放大。我在想,对于媒体艺术、录像艺术或者延伸至互联网领域的艺术来说,存不存在真正深入的理解?我关心的是,艺术往往只承认它们的深度,而忽略它们呈现的外表。

CA: 我最近一次展览就涉及到这个观念。我的作品就像试纸一样,检测人们的接受程度。

DB: 和过去一样,现在的观众也可能接受不了。我年轻那阵最喜欢做的一件事就是去MoMA看马列维奇的《至上主义构图:白色上的白色》(Supremacist Composition: White on White,1918),看一群人怎么在那儿讨论这究竟是不是艺术。多年以后,我想去买一张这幅画的幻灯片,MoMA说没有因为这幅画无法复制。那一刻我简直觉得醍醐灌顶——一件不可复制的优秀作品。

但现在,你的作品是可以无限复制的。我不知道这对将来的艺术意味着什么。在这个媒体信息流占有绝对上风的时代,我们都在努力利用里面的工具。但问题依然存在:你用这些工具说什么?如果什么都变成了数字,主流文化掌控一切,那我们很可能会丢掉质疑当下文化的能力,当然也就不可能拓展任何可能性。就这方面来说,我的确认为艺术的作用之一就是创造一个反省的空间,让人去质疑他的身份,他的处境,从而扩展他的视界。这也是我不再挪用图像的原因之一,因为我仍然相信图像的力量,所以我也不同意所有东西都可以或应该变成网络资源。我不同意雪莉·勒文(Sherrie Levine)几十年前的话,她说什么石头都被掀开翻遍了。但我仍然希望还有我们没有做过的图像。2001年,我开始以勋伯格(Arnold Schönberg)的歌剧《Erwartung》为范本,在他的音乐和剧本上做实验。我想返身投入到上个世纪之交出现的作品里,找出“这些歌词和音乐对现在意味着什么?”

CA: 为什么选勋伯格?马列维奇完成《白色上的白色》的时候,勋伯格在音乐界也制造了同样的效果。人们听完后只好投降,问:“这是音乐吗?”

DB: 那部歌剧创作于我母亲出生的那年,所以里面也有些个人因素。但基本上是因为《Erwartung》是独幕剧,里面只有一个人物:一个女人——我仍然关心对女人的角色设定——剧本是一名二十七岁的医学院女学生在勋伯格的邀请下编写的。很少歌剧用女性编剧,所以我希望能够通过这个途径来表现或处理勋伯格歌剧的主要结构。

CA: 那你对这样的观点有没有兴趣?就是说音乐有自己的DNA,一段乐谱是等着我们去诠释的。其他媒介没有这个特征,但在音乐中,每个作曲家基本都在邀请你去重新诠释他的乐曲。

比如,我选了《哥德堡变奏曲》里的一段音乐做成录像,配上许多我从网上下载的不同人物,甚至包括动物的图像,每个人或动物都弹奏一个单独的音符。最后的结果就是,每个音符搭配一帧画面;我想把编辑软件和MTV剪切技法推向极限。但这件作品也讲述了为什么人们想要炫耀技术力量的时候总是回到巴赫的音乐。温蒂·卡洛斯(Wendy Carlos)1968年的专辑《Switched-On Bach》就借助巴赫的音乐展示了合成器的潜力。为什么?因为巴赫的音乐从数学意义上讲是最复杂的,但同时也具备可听性。实际上,谁都可以理解巴赫,感受巴赫,因为是他确定了整个西方音乐和声的编码体系。今天,我们仍然生活在他制定的规则之中。

如果有人问我为什么做艺术,或者问我艺术对人们有什么用,我可能一句话都答不上来。但我认为,我们的一生可能都受到技术里某些规则的控制,但它们同时也打开了很多其他的空间。为什么人们总是用这种或那种方式应用一项技术?过度使用技术会出现什么结果?使用不到位呢?两边都有敞开的空白处。填补这些空白,在我看来,就能够创造出一些有价值的体验。

DB: 这让我想起玛丽·布恩(Mary Boone)和迈克·维纳(Michael Werner)为芭芭拉‧克鲁格(Barbara Kruger)出的一本画册。他们找来鲍德里亚(Jean Baudrillard)为画册写引言。他在文中提出,克鲁格的作品适用于任何层级。换句话说,《白色上的白色》没有适应性,只能是什么样就什么样,而克鲁格的作品可以自我扩展,可以表现为不同层级,渗透到文化内部,就像媒体一样。我特别喜欢的一句话是,鲍德里亚说,她的作品让人感觉好像社会吞下了自己的替身,现在要把它吐出来一样。

你的Photoshop或巴赫作品不也是这样吗?你把图像贴到声音上——和拍MTV是一个道理——但你把这件事推到了极致。就好像社会吞下了自己的替身,而你在帮它把消化不了的部分吐出来:图像的堆叠远远超出了饱和状态。也许这样最终会引向我认为艺术真正应该走的那条路——批判的对话,人们开始凭直觉把其他人从屏幕前赶走,不再完全生活在异化和孤独里。也许你填补空白的方式最终会让人们意识到:“噢,我明白了。这是我见过的最腻的一块蛋糕。我想我还是吃点儿水果吧。”

CA: 我很乐意把我的作品想象成一层又一层的黑巧克力堆在一起。《变奏曲》可能就是指向YouTube里的某处空白。没人看到整体形势,也就是大家都在用YouTube干什么。

DB: 我最近的一件新作品也用到了YouTube;这是根据罗伯特·舒曼(Robert Schumann)钢琴曲创作的。我的想法是,在画廊里放置YouTube上不同人弹奏这支钢琴曲的图像,从中我们既可以看到这些人尝试表现大师级音乐作品的迫切心情,也可以看到一部作品可以有如此多种不同的诠释方法。但真正的问题在于,YouTube上有这么多人都在弹这支曲子,从霍洛维茨(Horowitz,俄国钢琴家)到不知名的十四岁少年。

CA: 也让我们看到在互联网时代,保持领先变得多么困难。谁“做了”什么这种问题已经没有任何实际意义。你有任何想法,某个地方某个小孩儿肯定都已经抢先做过了。如果大家都变成了生产者,艺术还剩下什么?

DB: 这个问题很好。作为一个成长过程中读过不少马克思理论的人,我记得瓦尔特·本雅明描述过的理想世界是,每个人都参与生产,这里的生产不是指为社会整体消费群体制造产品,而是每个人都成为自己的生产者,从而直接参与社会。他认为这样的社会更美好。我在想这是不是个非常失败的理想。

CA: 如果每个人都是生产者,数据储存就成问题了。也就是说,我们不知道上哪儿怎样寻找准确的信息。我不想为经过大量编辑,内容被修剪得干干净净的媒体说话,因为那样的模式显然也有其自身弊病。但如今的互联网充斥着各种半吊子信息;基本上什么都能在网上找到“事实根据”。面对维基百科这样的东西,你不得不问:“历史的真实面貌到底是怎样的?”或更准确的应该是“既然现在历史由人掌控,那真正的历史到底是什么?”

DB: 我想本雅明感兴趣的是,参与生产可能会改变人们的意识形态,因为这时候他们不再单纯是消费者了。当然,如你所说,现在的问题是,你生产的是什么?是不是生产这个行为本身就有价值?最后归结为,人人都是艺术家,没有等级没有阶层——互联网的这个梦想能不能实现?

这让我想起小汉斯(Hans Ulrich Obrist)的一个正在进行中的项目,叫“做”(Do It)。这个项目包括一本书和一个巡回展览。基本理念就像——也许这么说不确切——劳伦斯·维纳(Lawrence Weiner)1968年《宣言》项目(Statement)的乌托邦变成了现实:艺术家发出指示,接受指示的人有时必须,有时不必执行这些声明。但我觉得小汉斯迷恋于看到作品如何广泛地分散到文化当中。在这个体系里谁被剔除了?艺术家。维纳的声明里有一种自由,他说艺术家可以,也可以不去亲自做作品,比如迈克尔·阿舍(Michael Asher)早期的作品就是请别人完成的。但“做”更像是T·J·克拉克(T.J.Clark)所说的虚假的图像乌托邦。你在作品里对此类模式的处理完全不同,对吧?你也发出或制定一系列指令,但方式很民主。你的态度是:“这是‘艺术’,但别太把它当‘艺术’,因为任何人都能掌握这个游戏的核心内容。”

CA: 没错。我把指令或编码放到网上是为了让那些对艺术毫无了解的人使用它。艺术圈的朋友看到以后觉得非常兴奋,感觉就有点奇怪——特别是鉴于观念艺术以及“做”里提到的那种作品慢慢变成了网上的大众语言。我们总能看到有人在展示或者在解说某个很酷的新项目。

DB: 但你其实在用一种传统的方式建立辩证关系,这很重要。所以我要问:我们现在是否需要质疑这种现象?现在是让艺术渗透进整个文化肌理的时候,还是艺术家该收回自己领地的时刻?

甲:在我成长的年代,“Do It”早被DIY取代了。

乙:什么意思?

甲:DIY就是“自己动手做”。朋克运动后来分裂成独立摇滚运动,那时流行的是“自制磁带”。当独立摇滚网络被主流厂牌收购后,DIY精神就瓦解了。我不知道新的DIY是什么,现在还有谁在鼓励这种精神?或许人人都在这么做吧。

DB: 对我们这代人来说,“做”是一个跟异皮士(Yippie)自由有关的左派标记,但到了九十年代,耐克都在冲你吼“Just Do It”,意思是每个人都得做点儿什么,都得动起来。这是两个非常不同的概念。小汉斯让我为他的书写指示的时候,我作为一个六零后,交上去的是杰瑞·鲁宾(Jerry Rubin,美国左派社会活动家)开的单子,比如“做个美国人,每天吃汉堡”等等。我决定使用其最原始最古老的版本,与你选择过去的电子游戏机有些相关的地方:也许我不断在过去中寻找是因为我也喜欢看到那些被人们抛到一边的东西——它们看上去已经报废,但实际上并没有。它们存在是有原因的,同时也可以被重新唤醒。我们没必要说这样的作品怀旧,但可以说它是一种徒劳的努力,它试图再造那些被社会遗弃的东西。

CA: 技术发展实在太快,所以怀旧这个问题很难回避。第一代的iPod进入市场还没有几年,现在再用就会被人们嘲笑。但如果我穿一件二十年前买的Polo衫,没人会笑我。文化是按技术时间在往前跑,而艺术语境变化的速度就更难以预测。当你把技术时间植入艺术时间的时候,人们就搞不清楚什么算怀旧了。

但这又要回到我有两个彼此没有交集的观众群这一事实。比如,网上很多人都知道我的作品《比萨派对》(Pizza Party, 2004)。这是我和程序员Michael Frumin一起在Eyebeam Atelier写的一个程序。通过它,你只需要输入“比萨”,回车,就能从达美乐比萨店订比萨了。单就观众数量来说,这件作品远远超过了《超级玛丽云》,但我从来没听到过任何反馈,因为点击来看的都是些我不认识的人。

DB: 这很有意思,因为艺术界总喜欢按照是否具备批评价值来定位一件作品。有人可能会说这是在里克力·提拉瓦尼(Rirkrit Tiravanija)烹调作品的基础上往前走了一步,目的是要在艺术内部建立一种社会分群。实际上,在这里我都能看到一丝小汉斯“做”的影子:我们都开始用这个程序订比萨,然后在艺术的术语系统里把它当成一件新作品。这时你就真的要问了:“如果这是你平民主义色彩最浓厚的作品,那么从艺术史的角度来看这样的展览有什么价值?”我们可以通过订比萨在艺术的框架内完成“做”的翻版。于是这件作品就变成了“做2”。但虽然这个翻版做得比较模糊,但整件事不就像鲍德里亚所说的吞下自己的替身然后又吐出来吗?这样的话,我们用来界定艺术作品的一切标准都不存在了。最后只剩单纯的吞咽动作,我们不断把摄入过多消化不了的东西吐出来,其中也包括艺术作品。

CA: 比萨吃太多了。我听说艺术圈外的一个人下载了我的程序,然后改编了一下用来订必胜客。

DB: 能不能说《比萨派对》和你的其他一些作品有黑客元素?

CA: 我可不是什么破解银行密码,进行政治密谋活动的电脑高手。我更接近于黑客较为早期的定义,即用软件完成一些聪明把戏的人。我改写程序,让它们技术上变得更酷,更有意思,然后重新发布。

DB: 我们过去把这叫做“盗取”。以前人们就是这么评价我的作品的。

CA: 真的?

DB: 是啊。当时没有家庭录像机,更没有TiVo。

CA: 那拿到那些电视片段肯定很不容易。

DB: 的确不容易。我不可能直接拿到那些片段,必须找电视行业的业内人士,他们相信我的作品,愿意帮我弄出这些东西来。所以他们说我是影像“盗贼”。听起来很浪漫:“她就是从电视上盗取影像的那个人。”

也许我们两代人真正的差别就在这里。在盗用方面,以前不可能向媒体做出反馈。图像都是单向过来的,你没法抓住它,也没法让动作停止,或者使之转向,改变它的词汇或句法。所以我不得不采取些非法手段,从电视节目上“偷”片段,然后重新组装。而你的黑客作品几乎享有完全的获取自由——你们可以很方便地找到那些过时的图像和物品,对其进行重新定位。作为艺术家,我们的目标可能是相同的,但影响不同,定义不同。同样,我们的政治愿景也不一样。七十年代说我“盗用”图像的人到八十年代就会说:“她是在挪用,在解构。”再后来的说法是:“她从……提取图像。”过一阵子,他们可能会干脆说我是个小偷。(笑)

CA: 我不知道他们会怎么说。

DB: 不管怎么说,我都是这么做的。但我觉得,对我来说,最重要的是使用这个时代最普遍的语言,这个语言对我来说是电视,对你来说就是互联网。

CA: 没错。我是从互联网进入艺术的;我现在做的事情也都来源于网络大众文化。最近我感到一些很聪明的项目只有在网上才能取得最好的效果,不应该放到艺术语境里。当它们对线上观众开放的时候,效果更好。

DB: 这又回到了平行轨道的问题上,流行文化和艺术会不会相交。虽然可能是个永远不会实现的承诺,但你选择游走于两者之间。最重要的是,你在两个领域都很活跃。也许这样的游走使你为回答这个问题提供了一丝线索。我们这一代很多人在七十年代末尝试通过变换语境来达到同样的目的。也许四十多年转了一圈又转回来了。通过变换轨道,我们也许能够避免两者发生冲撞或者防止它们相交——但我们展现了潜在的可能性,让人们看到硬币的两面。

文/ 达拉·伯恩鲍姆与科里·阿肯吉尔|Dara Birnbaum and Cory Arcangel

译/ 杜可柯