本月在芝加哥美术馆将举行《马蒂斯:突破性创造, 1913-1917》(Matisse: Radial Invention, 1913-1917)展览,艺术史家杰弗里•韦斯(Jeffery Weiss)对马蒂斯的这个关键性创作阶段进行了研究,不仅指出本次展览揭秘了马蒂斯的工作方式,而且还涉及到让这种深入洞悉成为可能的先进技术手段及展览思路。

批评家格林伯格(Clement Greenberg)在《昨日纽约绘画》(New York Painting Only Yesterday)中指出,亨利•马蒂斯的绘画《河畔浴者》(Bathers by a River,1909—17)在30年代曾放在位于东57街的情人节画廊(Valentine Gallery)的门廊里。 他说他总是能在那里见到这幅画,以至“烂熟于胸”。也就是说,这幅画曾经也是很多画家仔细研究的对象。格林伯格试图把这幅画(以及笼统地讲马蒂斯的所有作品)与“抽象表现主义大画(big picture)的概念”联系起来,认为画面是某种特定的“呼吸着的、开放的”东西。诚然,在绘画技巧方面这幅画也许给了其他艺术家一些启示,但这并非是因为“呼吸着的表面”之类的东西。这幅不凡之作看上去用力匪浅,全然体现不出马蒂斯在1930年代创作的轻松状态,这种状态为当时的批评界和流行媒体津津乐道。按照贾斯伯•约翰斯(Jasper Johns)在谈及自己作品的时候所言,《河畔浴者》经过了数次大的修改。

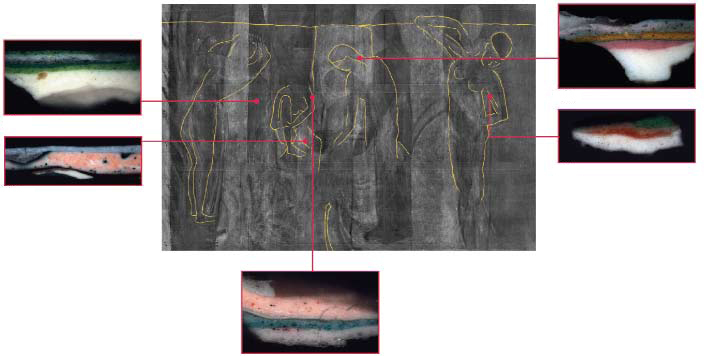

这也正是《马蒂斯:突破性创造, 1913-1917》这个重要展览的核心所在。本次展览将于本月在芝加哥美术馆举行(并于7月巡展至纽约现代艺术博物馆),其图册将为我们提供大量的艺术史发现和新的信息。由芝加哥美术馆的亚历山德罗(D’Alessandro)和纽约现代博物馆前任绘画与雕塑部主任约翰•埃尔德菲尔德(John Elderfield)组织策划的这次展览让观众了解到很多鲜为人知的事情。该展览的设想早在5年前就提出了,当时的想法是以《浴者》为主题举办个展览。芝加哥美术馆的保管人员对这幅作品进行了清理,因为要将它纳入在新馆举行的永久馆藏展。但这件事的影响却不止于此——促发了一个更大规模展览的诞生,为重新审视从1913年到1917这五年间马蒂斯的创作方法提供了契机,同时也追溯到1909年(也就是他开始创作《浴者》时)以来他的一些相关作品的物质性因素。本次展览将展出125件不同形式的作品,包括绘画、雕塑和纸本作品(和一些名不见经传的独幅版画)。几乎所有展出作品都经过了X光拍照和红外线反射的重新检测。作为一种研究方法,无论是在博物馆保管工作室的课堂上还是艺术家工作室,这并非什么新鲜东西,二十多年来,博物馆和学者们正是通过运用这些技术手段来对绘画和雕塑进行了大量的分析和艺术史研究。但是,本次展览却让这种手段在艺术史研究中发挥到了极致:尽管得出的结论在科学之眼(forensic eye)时代仍让人意识到观看的复杂性,但这些结论却必定会改变我们对于马蒂斯作品的理解。

难怪策展人着重强调了技术分析的重要性,也就是说他们认为能够直接运用艺术家的这些创新性方法来解释这些画的绘画性与物质性特征。1910年代一直被认为是马蒂斯的实验期。按照大多数学者的观点,这也就是指他的立体主义绘画探索:严格地使用几种颜色(如灰色、赭石、蓝和黑色,有些作品甚至接近单色)画出建筑式的结构。马蒂斯在多大程度上“理解了”立体主义还是一个尚存激烈争论的问题。显然,马蒂斯的立体主义作品总是带着强烈的个人色彩,因此显得与众不同,甚至有些矛盾。亚历山德罗和埃尔德菲尔德对立体主义作品进行了很长时间的思考,因为这也许就是马蒂斯曾经说的“现代建筑的方法(methods of modern construction)”。但是,本次展览的重点是将他的实验主义和新的创作方式结合起来:马蒂斯试图从形式上和媒材上改造他的艺术语言,而事实也证明他以一种开放的、有策略的方式取得了成功。

这个时期的很多(尤其是)大幅作品,如《摩洛哥人》(The Moroccans, 1915-16)、《钢琴课》(The Piano Lesson, 1916)和《浴者》都经过了艺术家本人大规模的修改,这种痕迹还依稀可见——按照本展览的意图,这种修改痕迹有时候是故意暴露的。而这里更加着力强调的是马蒂斯有力的减法过程,也就是他利用各种工具在绘画表面进行的刻划与雕琢。尽管细心观察过马蒂斯作品的那些人早就指出,正是由于这些涂改的痕迹使他在1910年代的作品具有了活力,但目前对于他涂改的力度学者们的了解还不够深入。我们用来形容马蒂斯的技法的词汇来自于版画和雕塑,这也是除了绘画以外他在这个时期所从事的其他两种艺术形式。正是在这个时期他创作了大量的蚀刻版画(和独幅蚀版画,etched monotype),还有四块名为《后背》(Back)的大型浮雕中的前三块。第一块完成于1908-1909年,先用粘土制成,再用石膏翻铸。接下来的两块(创作年代分别是1911-13与1913-16)则是用先前版本的石膏模做成,然后继续用石膏进行加工,或雕刻或凿掉多余的部分,其形状也越来越趋于结构化(展览图册上说,按照马蒂斯的女儿玛格丽特•杜退,Marguerite Duthuit的说法,《后背》系列是“经历了几个不同阶段的同一件雕塑。”)。当然马蒂斯也做圆雕,比如由五个头像组成的作品《珍妮特》(Jeannette)也是在这个时期完成的。但是,如果说浮雕假定了与墙面在物质形态上的一致性,就像绘画那样,那么,在某种意义上,这也证实了在马蒂斯的艺术实践中绘画和雕塑是相通的,二者都在既增加又消减着媒介。

毫无疑问,本次展览选取的时间段对马蒂斯来说是一个转折时期:他后来说1917年对他而言,“既是绘画的综合时期,也是道德的综合时期” 。很多这个时期的经验都在20年代被否定了。展览图册的文字部分中一再出现强化(consolidation)这个词,它道出了作品留给我们的印象。作品的尺寸不断变大,形式不断扩张,但是构图却越来越趋于僵直。 这种构图也赋予了人物和物体以重量感。画面上大量地使用了黑色,但马蒂斯则认为他的黑色充满了光泽,并将之称为“稳定物(ballast)”。与前十年相比,他这一时期的调色板因为大量的黑色而显得沉重起来。《后背》系列的变化与他绘画的变化是同步发展的:第一块(1908-09)模制浮雕表面因各种刮痕而显得活跃起来;第二块的雕刻与模制成分各占一半,人体的肉用很硬的面来表现,而第三块的表面则布满了简化的直线形式。这些6英尺高的浮雕将身体(逐步)变成了物体,它的体积和重量都在不断增加。

作为一种手段,这件浮雕作品表面的变化可以说也体现了马蒂斯对于立体主义的兴趣,如果说《后背》(3)和其他艺术家的作品有些相似的话,这就是毕加索1907和1908年间的一些站立女人体素描,尽管这样,他1916年创作的这件作品在对身体的表现上还是没有毕加索的《阿维尼翁少女》(Demoiselles d’Avignon, 1907)和《三个女人》(Three Women, 1908)那样进行了大胆革新。亚历山德罗和埃尔德菲尔德以严谨的态度向观众揭示了马蒂斯与立体主义画家的个人交往,包括毕加索,尤其是和他在法国南方待过一段时间的格里斯(Juan Gris)。他们还提到了马蒂斯从阿波利奈尔(Guillaume Apollinaire)那里得到的支持。阿波利奈尔认为马蒂斯这个时期的艺术是一种立体主义的“本能”形式。尽管两位作者就立体主义对于马蒂斯的影响十分谨慎,但他的作品在很多方面确实体现了此种影响。马蒂斯的“立体主义”还是一个有争议的话题:马蒂斯的作品中没有毕加索与布拉克(Braque)在“分析”立体主义时期的那种体积与空间相互渗透的格子——尽管他后来也在作品上粘贴了纸张——但是他却从来没有采用过立体主义的拼贴(马蒂斯的立体主义倾向最明显地体现在1914到1916年间的一些绘画作品上,比如《金鱼和调色板》,1914-15,其中,图画空间的平面性虽是画出来的,但却来自拼贴)。不同寻常的作品《伊冯•兰兹伯格肖像》(Portrait of Yvonne Landsberg,1914)有时候被认为采用了类似于立体主义对体积的处理方式:放射状的弧形线穿过了模特的身体,所产生的断裂轮廓切割了画面的空间,但是人物却没有因为这些放射的线条而显得破碎不堪。展览图册将这幅肖像画和立体主义方式(以及所谓的未来主义的有力线条)联系起来的同时,也带给我们另外一些方面的思考:图册的作者向我们揭示了马蒂斯作品的可视部分(据说每次模特坐下的时候他都要全部重画),并且以严谨的态度对这件作品进行了重新审视。同时,作者也让我们注意到了这件作品复杂的制作过程,包括重复多次的擦抹与刻划,从而让所描绘的人物呈现在颜色表面上。这样我们就更加确信,这幅肖像的极端性属于马蒂斯的个人创造,而非立体派的介入使然。而《浴者》(1909年开始)一画的涂改则更为明显,我们能够清晰地看到轮廓线穿过浴者的背部进入蓝色的区域,这既是一个画面空间也是实际的画底。也就是说,这两件作品并没有本质性的区别,只是程度不同而已。

用这种方式对一位艺术家的实践进行描述无异于戴着唯物主义的有色眼镜来看待他,其实鲜有学者以这样的方式来研究马蒂斯。在《突破性创造》展览中,这种偏见(根据他作品所提供的证据)来自于马蒂斯本人,而不仅是他的阐释者。与此相关,第二个大的方面是:他的艺术在相当大的程度上依靠了重复——光是大的构图布局就画了两次。从一开始,马蒂斯的画就有两个版本,野兽主义阶段之后就更是如此了。这些变体画包括两幅《豪华》[Le Luxe,1907,另外,还有一幅与油画等大的素描(马蒂斯对于草稿和“定稿”构图的关系的论述是有矛盾的,对此,展览图册也收入了一份具有权威性的论述)]、两幅《舞蹈》(分别完成于1909年和1910年)、两幅静物(1910,看起来像电影中的两个镜头,从长焦到特写)、两幅《蔊菜与舞蹈》(Nasturtiums with Dance,1912),还有两幅从不同角度画的巴黎圣母院(于1914年完成于圣米歇尔画室,Quai Saint-Michel studio)。《后背》浮雕系列和《珍妮特》两件作品说明,同一类作品的某种单一形式也在发展,而且他还不断地将他油画中的那些题材引入素描和版画方面。

这种连续的发展是重要的现代主义策略。对于马蒂斯而言塞尚的模式尤为清晰。要想弄清在马蒂斯的艺术实践中这个序列的作用,我们就必须承认一种次要但却相关的冲动:在战前那段时间,无论是在作品进行中还是完成时,马蒂斯总是按照画廊老板Eugène Druet的要求把它们用相机拍下来。给一幅画拍照的过程也就是对它陌生化的过程。毕加索也使用过照相机,他在1913年的时候说他作品的照片令他感到“惊奇”:“照片和原作在我眼中是不一样的”。 很久以后,从1935年开始(这已经远远超出了本次展览所涉及的时间段,但是却能反应1910年代的作品),马蒂斯(或者说他的工作室助理和模特利迪亚•德雷托斯卡亚,Lydia Delectorskaya)开始用手持柯达照相机拍摄进程中的作品,有时候一张油画或素描作品能够拍出20多张照片。然后马蒂斯再将这些小图片贴在带格子的信纸上,看起来像一个系列,感觉非常好。因此,照相也将马蒂斯的方法立刻形式化了,我们可以据此推测,此时他正是为了拍照而画。更能说明问题的是,他允许将这些照片刊登出去,而且还将一些(经过装框的大幅)照片和完成的作品一同在画廊展出。这也就是说(正如我在别处说过的那样),照片不仅仅是用来记录马蒂斯工作方式的,也能够给他以启发,或者更确切地说照片将他工作的进程展示了出来,这个过程既是发展的也是重复的。

从将要在芝加哥美术馆与纽约现代艺术博物馆举行的这次展览来看,我们会产生两种感觉:首先是作画过程的物质性得到强调,另外就是重复,这种重复有时候更像是一个系列。对于他作品中出现的大规模修整(根据展览图册记载,在1910年参观过他工作室的一个人将马蒂斯的重复称之为“不断的遗漏与变形”)前后的两次笔触是重叠的。而有些时候,这些调整则改变了整个作品的面目,也可以说马蒂斯用不断叠加的笔触创造着不断的变化(他并不是在每次重画前都要刮掉下边的一层——就像他在1930年代所做的那样)。成对的变体画和系列有的时候能够合并成一件作品。在作品表面上的这些刻划、刮擦和“雕刻”技法既可以抹煞图画形式也可以创造新的形式。最终,作品变成了各种物质手段和累积起来的劳动发生冲突的场所。

但问题依然是,在何种程度上我们可以用这样的眼光来看待马蒂斯?是我们的技术能力促使我们这样看问题的吗(本展览采用了最新的数字成像软件)?保管工作室真是一个神奇的地方:一幅油画被从框子中取出,赤裸裸地放在那里,就像放在解剖台上的尸体(在保管工作室有大量的比喻都与身体有关),经过技术处理之后很多物质性的秘密也就昭然若揭了。技术分析最初是为了分析受损的或者正在腐化的物品的情况,但随着技术手段的不断改进,在对于一件物品的历史性和批评性阐释中,这方面的分析已经变得必不可少。但无论技术手段多么敏锐,这种科学分析的意义到底有多大都很难说清楚:借助技术分析,我们能够看到画面之下的东西,这种科学技术的研究方法和审美关照是不一样的。这种区别也正是它的价值所在,但却并非十全十美,问题就在于中立的和毫无掩藏的事实,这样的认识虽然没有说出来,但却在所难免。技术分析的必然暗示——只要在保管工作室或者研究实验室和作品待上足够长的时间就会形成这样的浅意识——就是:绘画就是这样(X光片或者红外线图像、经过分析的颜料样品或者利用技术将不同层次呈现出来)。不断发展的技术分析可以成为一种重要的手段,它的出现在某种程度上受到了艺术史领域的各种意识形态剧变的影响,因为技术性鉴定正试图垄断方法论领域。最后,与其说科学分析本身构成了一种方法论,不如说它取代了鉴赏,令这种有意义的、微妙的,但却令人争论不休的实践——自认为是客观性和直觉的结合——陷入无人问津之地(而且鉴赏对于很多1960年代以后的艺术作品毫无意义)。

那么,我们通过X光片看到的比如说《河畔浴者》到底是什么呢?是某种非常浓密的视觉透明物,这种静态的、非常含糊的图像记录了一个伪造的过程,这个过程不仅是通过时间来实现的,而且也通过作品的不同阶段来实现:急促、发现、焦虑和体力劳动。作品展现出来的所有这些元素和艺术家的决策都得到显现。这对我们的分析还是有用的,因为我们需要仔细研究那些处于我们熟悉的图像信息和艺术心理之外的缺失信息。但是对这些证据的解读往往也有问题。如果抹煞几次大规模修改之间的区别,一方面这些修改就变成了技术的残余(比如上颜色的过程),另一方面,技术图像也具有欺骗性。而且这种图像就像一个幽灵进驻我们的视野,促使我们去寻找真相:将我们现在看到的(正是因为我们以前从没有见过)当作作品的无意识,也就是其隐秘的动机所在。但这种娓娓动人的说法不过是陷阱重重。

一幅画的诉求是什么?不同种类的作品需要不同的观看,但在技术分析中却被归为一类。我们如何在适当的限度内理解这些修改的意义呢?在本次展览中,那些隐藏的修改(现在已经被技术分析揭示出来)已经被暴露在外的修改所同化,说明变化的时间性本身也显示了作品的特定内容(哲学家伯格森的“绵延”和“生命意志”理论在前卫艺术圈子中广为流传,马蒂斯也深谙其道)。但是我们更应该把过程看做一种手段。考察马蒂斯30和40年代的作品我们就会发现马蒂斯的创作过程发生了一个辩证性的转折:绘画的不同阶段被截然分开,并被照相机而不是分层的色彩表面所记录。马蒂斯在整个艺术生涯中都采用了各种各样的重复,这也和他采用的绘画工具有关系。不管怎样,他晚年在接受采访的时候不断反对对“简略”、“清晰”和“即兴”印象进行重新加工,因为这些正是他希望一件完成之作需要具备的特征(尽管这些词汇并没有经过严格的界定)。换言之,只有不断进行另一种尝试,他才能获得这种感觉。简略是含混不清的,而劳动却是具体的。考虑到1910年代的技术水平,并且在《突破性创造》展览中对其进行细读,我们就会发现,这个时期暗示了极端的自我批判的出现。后来的重复也许会被误认为是某种技术的处理,因此看起来像是某种新的诱导阻力(induced resistance)形式。重复的状况与其说是促成的结果,不如说是某种退回原点的过程。马蒂斯的道德——在作品的本体之内通常与愉悦的主题有关系——通过不断的彻底变化被表达成为对于矛盾(如果不是困惑)的调用。对于《突破性创造》展览涉及到的这个时段来说,这种特征更为明显,展览图册提到了一件作品:《克里乌尔的法国窗子》(French Window at Collioure, 1914),这件作品具有袭人的严肃性(而且这幅画的中心被枯燥的黑色所占据)。由于马蒂斯在战争中的活动而被迫停笔,而且再也没有接着画下去。在他有生之年,这幅画从来没有被展出和发表过。按照马蒂斯的标准,他拒绝展览一幅未完成之作,尽管(这一点很重要)在我们眼中,这件作品的完成程度和展览上的其他作品别无二致。

保罗•瓦乐希(Paul Valéry)在1936年描述德加的时候说:“他像一个作家一样,不断追求形式、草图、修改、删除以及创作过程的精确性,从不认为自己的作品达到了最后完成阶段:每一张、每一稿都是经过他不断的审视、描绘、深入、紧固和放大处理的。” 在这样的描述中,我们几乎感觉不到从书写到绘画的变化:瓦乐希在描写这一机械的过程时并没有在意两者的区别。这也告诉我们马蒂斯的实践(在本次展览中,以及在两次世界大战期间)就是某种程式的淡化过程:到了30年代,他的作品变成了一系列直觉,通过劳动(即将逻辑运用到感觉)进行展现。

“草图与重新起草”:无论是扩展还是减少,绘画和写作的语言都具有同样的形象系统。马蒂斯在1945年说道,他能够借助照片来审查他的作品有没有达到预期效果。但是创作的艰辛过程是早就公开了的。 早在1931年(在他开始用照相机记录各个创作阶段之前),他向一位采访者哥达•杰德利卡(Gotthard Jedlicka)展现了一幅重复画过很多次的人体素描,说他已经画了两个月有余了:“我每天晚上都画一个半小时,如果你相信的话,这幅画已经画了好几百层了。” 由于不停地画,他不得不在纸被磨破的地方再附上一层。杰德利卡说,他的这幅素描充满了“斑斑驳驳的和擦掉的线条”。在谈到这幅画的题材时候他说,“就像一个被剥了皮的女人,她的肌腱蹦跳着”,但之所以看上去是这样也许是因为太多次的涂改所致。不管怎样,这幅图画还是不错的,因为它是客观的,尽管让人联想起极端的伤痛,这都是为了过程而过程。我们将他的这类油画和素描看作了身体(通过画面人物的内部和纸上——几乎“纸中”所包含的那些斑驳的、擦去的痕迹之间的等价物)。格林伯格后来写道:在立体主义中,“世界被剥去了它的表面和肌肤,这肌肤被均质地铺设在了画面的平面上”(这样,“绘画艺术就完全还原成了某种在视觉上可以验证的东西”——他将剥去了画面上的某些东西从而让画面成为纯粹的视觉)。 而马蒂斯则把这种公式倒了过来:他的物质性相当于深度,令画面看起来像一张解剖图(当然部分原因在于不断的重复修改)。

在对于马蒂斯作品的讨论中德加的名字很少出现。因为,如果从绘画的角度看,德加是一个错误的例子。但是如果从唯物主义的角度来看待艺术史,德加对于马蒂斯的影响还是很大的,正如瓦乐希和其他一些人所指出的,德加不断地进行各种媒介和技术实验,而这种冲动也变成了一种方法:德加说,一幅画就是“一系列操作的结果”。 德加于1917年去世,而这个时候马蒂斯正是继承了他的实验主义传统。马蒂斯的同代人瓦乐希在他的文章中提到了摄影时代的德加。这种代际的构架能够说明一些问题,瓦乐希认为,德加的死去就意味着一种艺术实践的消亡,这种实践是属于他自己的,更重要的是这是一种无情的自我批判的实践:“每次在他观看自己的作品的时候他总有一种冲动:毁掉或者彻底重画。” 马蒂斯的这种方式已经淡出了我们的记忆,能够证明它存在过的证据就来源于科学技术的(而非肉眼的)分析,因此,我们也成了不屈不挠的观察家,这很像马蒂斯的艺术实践本身。卡罗•阿姆斯特朗(Carol Armstrong)认为瓦乐希笔下的德加是一个正在消失的作家:一个专注于方法的人,在理论上,他的艺术是现代主义的,虽然具有自我指向性,但也是反现代主义的,因为他的作品是重复的,而且是非个人情感的。德加并不是前卫神话的自由代理人,但是,阿姆斯特朗在总结瓦乐希的时候写道,德加性情高洁,他“必然会对抗并超然于自己和自己的肉欲。” 这也让我们非常细致地注意到了马蒂斯的方法(在画面上的不断覆盖、不断擦抹),虽然这有别于毕加索的英雄气概。但是,直到上个世纪中后期,激进的方式才成为新艺术的必要条件。在这个意义上,马蒂斯那种反常的、具有预见性的方式(安乐,但是却具有最初的连续性,也许还具有自我否定性)足以令我们敬服。马蒂斯的同代人楚特•斯坦(Gertrude Stein)在谈到马蒂斯的时候,一开始就写道(1912):“毫无疑问,有很长一段时间他都认为自己做的都是错的。”

杰弗里•韦斯(Jeffery Weiss),自由策展人、批评家,现居纽约。

译/ 梁舒涵