很少有人能像克洛德•列维-斯特劳斯(Claude Lévi-Strauss)那样对我们的世界观造成如此巨大的影响,他将语言学理论运用于人类学领域——如《亲属制度的基本结构》(1949)、《忧郁的热带》(1949),以及《生食和熟食》(1964)——从而产生了结构主义的模式,这种模式永久性地改变了艺术史、文学、心理学和社会学的研究方法。在21世纪头十年,他关于全球文化以及交往模式的思考更是举足轻重。列维斯特劳斯于去年10月以百岁高龄去世,我们邀请了艺术史家托马斯•克劳(Thomas Crow)、人类学家麦克•陶西格(Michael Taussig)和文化理论家希尔维亚•罗廷格(SyLvère LoTringer)撰文,以追思他的人生及贡献。

托马斯•克劳

克洛德•列维-斯特劳斯的结构主义对于视觉艺术研究而言是最重要的法国理论模式。至少对我个人而言即是如此,因为他的分析方式对于我的艺术史思想的形成起到了非常重要的作用,贯穿着我思想的方方面面。说到盎格鲁-美国艺术史的理论转型,就不得不提到“后结构主义”这个词。严格地说,这是列维-斯特劳斯用来研究史前时代的一个概念,但这个具有野蛮意味的词汇在法语中却找不到对应,不过倒是被其他人津津乐道:也许这个词最糟糕的影响就是,将结构主义人类学当成年轻艺术史家必须事先掌握的工具,结果列维-斯特劳斯本人被这个领域所忽略了,反而米歇尔•福柯、雅各•德里达和德勒兹等人成了艺术史的主角。

与这种学术潮流相比,更值得我们思考的问题是:列维-斯特劳斯的被遗忘说明了什么?(以及“后”这个前缀的意义),这也令学者们脱离了人种学这个学科的某种道德立场。那些非功利的西方观察家曾经的殖民立场在面对来自前殖民地的呼声的时候就瓦解了,他们抗议这些人种学家将他们的东西当作未知的物品进行解读,而世界各地的那些传统的原住民社会则遭到了毁灭性的生态、经济和文化的攻击。列维-斯特劳斯最著名的作品当属《忧郁的热带》(Tristes Tropiques),这本书首版于1955年,是他1930年代在南美亚热带地区和巴西西南部的马托格罗索进行田野考察之后的一部人类学编年史。1961年以“World on the Wane”为名出版了这本书的英译本。在该书的几个富于雄辩性的章节中,作者有感于那些“热”社会对于周围“冷”社会的不断蚕食(“冷”是对于那些有攻击性的词汇,如“原始”、“部落”的替换,因为这些词具有鲜明的意识形态特征)。

他对于博罗罗(Bororo)、卡杜维奥(Caduveo)和南比克瓦拉(Nambikwara)的研究使他成为一名有别于一般社会学教授的人类学家,但是列维-斯特劳斯却没有发明某种工具来理解他自己的田野工作——直到二战开始的时候,当德国占领了巴黎,他发现自己的文化遗产(既指法国也指他的犹太血统)有可能被毁灭的时候。他经过了一段危险的航行,从Marseille通过Martinique和Puerto Rico成功地从被占领的法国逃到了美国纽约。当时他立即被吸纳进入了流亡知识分子的圈子,这些人包括人文学科高等学院的学者,即由法国和比利时流亡知识分子在社会研究新学院(New School for Social Research)组建的学术团体。他参加了一系列由罗曼•雅各布森(Roman Jakobson)主持的关于结构主义语言学基础的讲座,尽管他从来没有听说过雅各布森的名字,但是雅各布森的言论却给这个初出茅庐的人类学家以很大启发:他承认了这个观点,即决定语言逻辑的是二元对立的规则,而非一种积极的个体语言特征。正是在这个基础上,列维-斯特劳斯的早期论文和第一本著作《亲属制度的基本结构》(The Elementary Structures of Kinship, 1949)诞生了,其中他探讨了野蛮人的那些看似任意的神话规则、仪式、偏好和禁忌方式。

在历史的变迁中,他感受到了自己的文化张力与脆弱性,他对于理解文化基本模式的思想发生了90度转弯——从历时性变成了共时性。通过研究亲属关系的制度之后,他从神话学的角度出发,对美洲的神话展开了细致入微的研究。他抛出了一系列重要的人类学著作,比如《生食和熟食》、《从蜂蜜到烟灰》(From Honey to Ashes, 1966)、《餐桌礼仪的起源》(The Origin of Table Manners, 1968)、《裸人》(The Naked Man, 1971),但此时,人文学科的学术气候已经决定性地走向了宏大叙事的反面。因此,列维-斯特劳斯的宏大阐释遭到了质疑,他被认为是为先前次等社会正名的欧洲大都市(metropolitan European)人种学者,或者宏大叙事的旗手。但是,有必要追问的是,在对他的双重否定中,我们失去了什么?

我们也许能够在视觉艺术研究中找到答案,特别是当我们研究他在纽约的流亡期的学术转型的时候——他在美国自然历史博物馆(American Museum of Natural History)研究了大量关于西北海岸的美洲原住民社会的知识。和他的朋友,超现实主义者与人种学者库尔特•塞利格曼(Kurt Seligmann)不同,列维-斯特劳斯从来没有在英属哥伦比亚访问过那些物件的制作者。另外,他和塞利格曼的区别还在于,他不曾为夸扣特、茨姆锡安等种族传统宗教生活的礼崩乐坏而暗自伤悲。

相反,斯特劳斯对于他们的艺术记忆犹新,他认为世界上一切伟大的传统都应该等同视之。经过了几十年的苦心经营,这部关于原始艺术的著作终于得以付梓——那时,瑞士的艺术出版商Skira居然要求将这本书按照半通俗读物来出版。但即便姗姗来迟,这本出版于1975年的《面具之道》(La Vie des masques, 英文翻译不尽如人意)还是起到了重要的作用,说明结构主义的思想依然是对于视觉艺术进行系统理解的必要手段,这种方法超越了零零星星的案例分析和奇闻轶事的狭小范围,并且成为艺术史的一个规范。特别是艺术社会史,虽然这种研究方法已经为学术界默认,但却是在没有理论的指导下前行,因此也缺乏一个学科可信性的必要环节(知识体+理论=学科)。学者们总是将那些七零八落的人工制品的外部特征和有可能对其进行阐释的社会背景连挂起来,而不问原因、不讲限度,这种比较甚至缺乏常识。

要想通过现象对一件当地的艺术品进行解读,在分析的时候就必须注意两点:占只配地位的社会秩序需要服从于某种被有力简化了的概念,而需要进行分析的人工制品则需要被复杂化和放大,这样两者在概念上就会融合起来。列维-斯特劳斯几十年来对于美洲人种志记录的冥思苦想就是对这点的实践,因为他能够结合那些相互交错的种族线索、神话和仪式对西北海岸的同源社会进行详述,而另一方面,他先前从视觉的角度对卡杜维奥(Caduveo)妇女面饰的研究则被简化。但是这样一来,斯特劳斯就利用这些人工制品向我们揭示了美洲西北海岸的印第安社会的现实情况。

仅从外部特征上来看,海岸沙利希人(Coast Salish)称之为“斯瓦赫威” (Swaihwé)的面具似乎说明不了什么问题,与其周边的夸扣特人面具上的精致雕刻相比,这些面具就显得粗糙简单了。但是,作为研究的出发点,这些面具的外部特征则具有双重优势:首先,舞者戴着的面具外部特征能够唤起社会秩序的核心价值,即多子多福、位高财盛、乐善好施。其次,这些具有明显外部特征的面具是区分这两个部族的标志。列维-斯特劳斯发现,斯瓦赫威面具在夸扣特社会中具有平行的象征作用,但其外部特征却完全不同:斯瓦赫威产生了一个新名字(皂诺克瓦),其性别特征发生了变换,并获得了关于它自己的神话背景故事与之匹配。原来的那些面具的显著外部特征都被颠倒了。列维-斯特劳斯所强调的正是这种完全的转变,因为这说明斯瓦赫威的特征发生了对称性颠倒。这也促发了列维-斯特劳斯得出了一个定理,能够在超越文化边界的时候预测形式(既指雕刻的形式也指神话的形式):意义不变,形式相反;形式不变,意义相反。这也就是表面上粗陋的斯瓦赫威面具进入夸扣特社会的时候所经历的双重变化:它的形式发生了倒转,从而在象征意义上变成了孪生的皂诺克瓦,而当它的形式不变的时候,就具有了一个同源的名字赫威赫威(Xwéxwé)——但是,意义却出现了变化,不再象征着慷慨和友好的社会关系,而是自私自利、道德沦丧、秩序混乱。

这里只是提纲挈领地介绍了列维-斯特劳斯的原理,他那些细致的观察远非一篇小文所能承载。重要的是他所提出的将“艺术物品”复杂化、扩大化的理论构架的意义。斯瓦赫威面具的形式和意义的复杂性揭示了跨文化的传播模式以及社会实践与神话思维的交互关系。一副面具无论外形简单还是复杂都被不可见的网络复杂化、扩大化了——的确,只从一个角度看是很难看清楚问题的。列维-斯特劳斯留给我们的启示之一是,我们应该远离那些表面虔诚,实则虚妄的话语,而这些话语依然构成了我们对于“物体”的通常理解,也就是说“物体”这个范畴的形成往往是轻率的、市场性的、装饰性的非认知特征使然。列维-斯特劳斯的研究告诉我们,艺术物品的表面特征说明它处在一个不断变化的、复杂的符号情境中,也就是说它在一种更高层次、更大范围的层面存在着。

托马斯•克劳,《艺术论坛》特约编辑,纽约大学艺术学院Rosalie Solow现代艺术教授。

麦克•陶西格

我对克洛德•列维-斯特劳斯最清晰的回忆是在1971年,那时我作为一名讲师刚刚来到这里。他将结构主义介绍进美国,惊动了学术界。

我还记得那位来自密歇根大学阿巴分校艺术学院的年轻人整天呆在我常去的那个咖啡馆里,乐此不疲地钻研着一本名叫《结构主义》(Structuralism,后来我才知道这本书的作者是皮亚杰)的书。最令我难忘的是那个年轻人心无旁骛的钻研状态,每当他走过密歇根大学校园的时候总是兴奋不已,带着宗教般的热情。其实当时没有谁真正知道什么是结构主义,但只要你有时间听,很多人都会向你解释这种思想的意义,仿佛这是一条通往应许之地(promised land)的途径——和现在不同,那时候他们(一根一根地抽烟,一杯一杯地喝咖啡)总是有时间来带你走上这条道路。我们有宝岛地图,虽已丢失过半,但是结构主义则能够找到一片思想的乌托邦,即智性的乌托邦,一种完美的图标,揭示了思想本身的原理,这些思想包括迄今为止仍然被遮蔽的结构,这些结构内在于从盐晶到神话的万物之中。

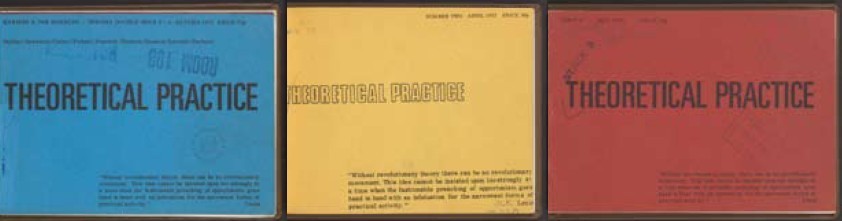

我对斯特劳斯的第二点记忆还是我1968年在伦敦上学的时候,那时街上到处都是暴力冲突,主要是反越战的游行和镇压,这种状态已经弥散在西欧的各个地方,到处都能看到愤怒的大学生,我们的教授成为结构主义者攻击的目标。那真是愚蠢年代。那个时候的结构主义包括四个人:列维-斯特劳斯的人类学、雅各•拉康的精神分析学、米歇尔•福柯的哲学,以及阿尔都塞的政治理论。那时,我们都着迷于阿尔都塞的文化“相对自律”和认识论断裂等概念,这些概念在不知不觉中将马克思主义从一种仅仅是人道主义的学问转变为结构主义学科。我们每天都在读那些似懂非懂的冠以结构主义之名的东西,比如《理论实践》。英国的经验主义刚刚退场,法国的理论就立即登台,而我们那些可怜的教授们就退居二线了。反殖民主义和马克思主义的政治与“学生力量”结合起来,也与最混乱、最不可思议的结构主义表现结合起来。

在人类学领域,以往一贯被推崇的方法是将某物放入其语境,并且找出部分与整体之间的实用主义链接,但现在,这种链接被结构主义无情地切断了。此时列维-斯特劳斯在《亲属制度的基本结构》(1949,英译本出版于1969年)首先提出了他关于自然和文化的宏大(或者说“宇宙般广阔”)的理论。这本五百页的书表面上探讨的是所谓原始社会中近亲婚姻的神秘话题。但是真正引起我们注意的是他敢于从哲学的角度涉及近亲乱伦的禁忌。因为乱伦禁忌才产生了我们称之为的社会,乱伦禁忌介于斯特劳斯理论中的两个重要概念之间,即自然与文化。用他自己的话来说,乱伦禁忌是“自然超越它自身的地方。”他写道,这种禁忌将静态的分析变为了动态的分析,这不是自然、不是文化,也不是二者的简单结合。

从下面的引文就可以看出列维-斯特劳斯的思想和写作风格:“乱伦禁忌是基本的一步,正是因为这种禁忌、依靠它,而且最重要的是在乱伦禁忌之中,人类实现了从自然到文化的过渡。在某种意义上,乱伦禁忌是属于自然的,因为总的来说它是一种文化的条件……然而,在另一个意义上,这种禁忌已经是文化的了,将其规则强加于最初不属于乱伦禁忌的现象上。”从这点上,我们就能感觉到某种神秘的东西,这种东西依附于他系统、敏锐的思想中。

乱伦禁忌中最基本的就是礼物原理(principle of the gift),这是所谓的原始社会,或者在某种意义上一切非商业社会的基础。在所有的礼物中,女人最为珍贵,因为这是一切礼物的基础。可以说,不仅是家庭创造了社会,而且其他的必要交换与流通也得到了建立,即物品和符号的交换,比如语言本身。

列维-斯特劳斯在1962年出版的著作中对以往的图腾制度理论进行了颠覆,图腾制度这个词来源于18世纪末在北美大湖地区工作的一个皮毛商:类似于美洲印第安人的种族在精神上和自然中的某种动物或元素联系在一起,这种动物或元素被认为与现实生存有关系。纵观19世纪以来美国印第安人事务局(United States Bureauof Indian Affaires)和史密森学会(Smithsonian Institution)所搜集到的大量人类学文献,列维-斯特劳斯有理有据地提出:将他们的信仰、行为压缩成某种类似于图腾制度的学说,并再将这种学说放入社会“发展”的进化论阶段是有问题的,无异于殖民主义的鸽子笼:这是为了观察者所谓的唯物主义阐释之需。

他自己的结论是,自然中的动物或事物(植物、星辰、闪电、呕吐物、热、冷、方位、颜色等等)在那些敏于观察的人群看来构成了系列和群体,能够将社会的不同部类按照婚姻进行划分。在部族甲和乌鸦之间,或者在部族乙和白鹭之间并没有一一对应的联系(就他们对这些动物的捕食欲望而言)。乌鸦之于白鹭就像部族甲之于部族乙。这是符号学、美学和关系性的原理。自然的差异有多种多样,对于语言,某些差异也能够被用来构成组织我们人类世界的系统。

我的第三点记忆和克里斯托弗•戴维斯(Christopher Davis)有关,那是1970年代早期,他曾经在萨拉劳伦斯学院师从人类学家欧文•戈德曼(Irving Goldman),他告诉我他的老师如何从列维-斯特劳斯对于原始文化的研究那里受益匪浅——例如,斯特劳斯强调要用对于西方艺术和文学作品的严肃性来解读原始社会的神话和宗教仪式。我来引用一段他的《野性的思维》第二章“图腾分类的逻辑”中说的一段话:“‘野蛮人’肯定既不同于人们通常所设想的那种刚刚脱离动物阶段而还受制于其本能需要的生物,也不同于那种受情绪驱使而又陷入混乱和参与的意识。”这不仅仅对于被殖民社会的道德或政治同情,而且也有思想和审美的同情,其对象并不是某个特定的个体,而是作为整体的文化,就像语言那样,我们认为它是超越了任何个体的集体成就。当然,经过了索绪尔和雅各布森的“新”语言学(他们认为语言是符号或者信号系统)过滤之后的语言模式正是列维-斯特劳斯革命性理论的基础。

居住在布鲁克林的戈德曼曾经在哥伦比亚大学当过博厄斯(Franz Boas)的学生和助手,他的著作虽然不多,但是本本都精彩。他的第一本著作《酷比人:西北亚马逊的印第安人》(The Cubeo: Indians of the Northwest Amazon,1963)是根据他1939年和1940年在哥伦比亚亚马逊地区的田野考察写成的。博厄斯认为文化是意义的模式,这种思想影响了美国人类学研究的主流长达二十年,而戈德曼对这种思想不感兴趣,甚至非常反对。正是列维-斯特劳斯打破了当时美国人类学研究中流行的简化了的马克思主义,令学术气氛为之一新。一个极端的例子是哈里斯(Marvin Harris)提出的“文化唯物主义”(cultural materialism)。他“解释”道,可以用人类对于稀缺资源——比如蛋白质(因此可以推导出食人行为!)——的追求来解释一切文化现象。长久以来,他的理论受到极大的重视,他六七十年代在哥伦比亚大学讲座的时候座无虚席。虽然他对于食人现象的认识并没有多深入,但是也极大地揭示出了他们的宗教仪式:食人的行为就像基督教的弥撒一样具有高度的象征意义。

从这个意义上来看,马歇尔•萨林斯(Marshall Sahlins)的著作就有点锋芒毕露,他的写作包括出版于1976年的《文化与实践理性》(Culture and Practical Reason)和1979年在《纽约书评》(New York Review of Books)杂志上发表的一系列文章。他欣然指出哈里斯的方法仅仅是资本主义的常识,只不过用于了迥然不同的社会而已:这断然不是人类学,而是在不知不觉中对市场逻辑的赞同。在对于夏威夷人和斐济人历史的考察中[如《历史之岛》(Islands of History, 1985)和《“原住民”是如何思考的:关于库克船长》(How “Natives” Think: About Captain Cook, for Example, 1995)],萨林斯将列维-斯特劳斯推进了后殖民的坑中,并且将历史拉入列维-斯特劳斯处理问题的模式,这是一种大胆的设想,改变了我们对于历史变迁的因果关系的看法。

但是思想界每隔十来年都会推陈出新。沃特•本雅明(Walter Benjamin)认为,再没有比刚刚过去的学术潮流更无趣的了。结构主义遭到了沉重的打击。经历了1970年代学术界对于密码学的狂热之后,人类学家总是试图“破译密码”,他们声称在混乱的生活之下掩藏着某种语言或一系列对应信息——艺术、性别结构、生存空间的结构、仪式、神话、服饰等等——于是他们就广泛地采用结构主义的方法对其进行分析。人类学家们终于大功告成,这种方法好像是久旱之后的甘霖,但是物极必反,他们的研究方法越来越趋于程式化。结构主义大师们的灵活方法经过二手传递之后变得枯燥、无趣,接下来要登场的是什么呢?当然是后结构主义。

必须承认的是,列维-斯特劳斯的很多研究都非常具有创建性,仿佛是巫术使然。他的作品严谨细微,而且提出了大量的对抗、相似和变迁的模式。他写了很多关于洒满教的文章,而且他自己就是一个洒满,因为他善于在学术上掩藏自己的灵活处理方式,他的行文玄而又玄,而令他着迷的符号学理论则深藏不露。但在论文《符号的效力》(The Effectiveness of Symbols,见《结构人类学》,1963)中他锋芒微露,整篇文章的方法都来自于他的“感应特征”(inductive property)概念,根据此概念,“结构”、盐晶、和神话都通过我所称为的“结构化”(structuration)进行相互影响。一个最好的例子加勒比地区San Blas岛上的库纳印第安萨满,他将彻夜的歌唱和难产妇女的身体等同起来,认为只要她的身体能够“被重新改造”,孩子就能生下来。在现实中,这种感应特征本身就很玄,谁也说不清楚,但是这种人种志的材料——你也可以说是虚构的故事——是如此的轻率,令我们忘记了作者莫名其妙的语言(拉康说他从这篇文章中看出了列维-斯特劳斯对于无意识的理解)。换言之,原住民的巫术催发了你自己的(结构主义)巫术。

但是,天哪!生活在那个年代多好呀!作为激情燃烧的60年代思潮的一支,列维-斯特劳斯的结构主义不仅仅是所谓人文学科文学转向的一个切面。在葛兰西(Antonio Gramsci)的影响之下,文学转向结束了马克思主义经济决定论的主流地位,学术界开始注重文化本身的作用,并对结构产生了极大的兴趣。例如罗兰•巴特的《游戏的人》(Homo Ludens)以及德里达受尼采启发的无中心关系结构。

能够弄清这些重要理论当然很好,但是也很不容易。我觉得,从20世纪早期的“历史前卫”(historical avant-garde)以来,无论是在思想上还是在情感上很少出现过这样深奥,且具有革命性的理论。我自己的学术道路一方面受到列维-斯特劳斯的启发,同时也得益于我的田野考察。最初我研究的是哥伦比亚西部综合农业经济对于小农经济的影响,然后又研究了殖民者(不考虑他们的经济因素)眼中的安第斯东部山区的印第安人的“巫术”。这个地方位于Putumayo河盆地的迷雾中,也就是威廉•巴罗斯(William S. Burroughs)在1950年代和萨满们喝南美卡皮根碱(yagé)的地方。我和列维-斯特劳斯的联系就在于他的方法,这种方法只能束缚使用迷幻剂的彻夜宗教仪式那种狂热、喧闹、无序的气氛。萨满们无词的歌唱不知来自何方,身体被分裂成为多个自我和组织(organ),显露出极度的恐惧和美丽,所有这些都能在审美的体验中得到显现:在与巫术不断斗争中的开始与结束、语言、情绪和音乐的中断。结构主义不断强调符号的重要性,而忽略情感和含糊的东西,不关注这种体验的情感和审美的力量,正是这些完全改变了结构主义——正如罗杰•凯斯门特(Roger Casement)向英国政府的报告中所说的:一种达达式的创造性不和谐被用在与自己身体、想象力的对抗中,而他们的巫术则像20世纪早期同一个地区的橡胶热(rubber boom)一样。在宗教仪式与殖民恐慌中,秩序与非秩序之下的节奏并没有令结构主义神话学专注于对某些事物进行盖棺定论,而是呼唤一种更加不稳定的研究方式,以审查我们的写作是否和难以名状的被描绘出来的现实构成了不断的交涉互动。

你觉得我是在说影响的焦虑(Anxiety of influence)吗?或者说对于大师的某种可以预知的、甚至带有俄狄浦斯情节的反应?就像德勒兹和某些后现代主义大师之间的关系那样。答案是:是的。但那又怎样?只要有神秘存在,我们,或者更广泛地说整个世界就会对它发生兴趣、穷追不舍,我们就会像列维-斯特劳斯那样带着热忱去追问,我现在依然能够回忆起当时在安阿伯的多米尼克咖啡馆里那个痴迷于结构主义的青年人的面孔。

麦克•陶西格,纽约哥伦比亚大学人类学教授。

希尔维亚•罗廷格

“任何分类都要优于混乱”——克洛德•列维-斯特劳斯

列维-斯特劳斯在《忧郁的热带》(1955)中说了一句著名的话“我厌恶旅行和探险家”。这句话看起来很简单,因为他并不是一个探险家——其实他也喜欢航行。列维-斯特劳斯并不是一个整天呆在书房里的人类学家,至少开始的时候不是,而且也不像法国社会学院的创建人涂尔干和马赛尔•莫斯(Marcel Mauss)那样通过读书重新发明了原始文化。英、德人类学家在研究方法上更趋向于实验,而法国直到1929年才进行了首次人种学的远程探险:以马赛尔•格里奥列(Marcel Griaule)为首的科考队在整个非洲进行的为时两年的考察。,从达喀尔到吉布提,他们就像推土机一样搜集信息,并且将3500件手工制品运回了巴黎人类学博物馆(Musée de l’Homme)。当时法国并没有考虑南美,因为那个地方属于西班牙和葡萄牙殖民地。尽管列维-斯特劳斯是哲学出身,但却是在实地学习了人种学,后来偶然(或者说这是历史的必然)的机遇使他从书斋走入了巴西的热带。1935年,他第一次来到博罗罗印第安人中间进行了数周的考察,他认为那时这个地区的物质文明基本“处于原生态”。三年之后,他又来到了位于马托格罗索(Central Mato Grosso)的南比克瓦拉印第安人社会,这是一个以前人种学家不曾问津的地方,这个充满了相互仇视的部族处在“茹毛饮血”的状态,比他(以及卢梭)所想象的更为接近自然。

当时,由于《忧郁的热带》这本书在法国的流行,这位人类学家的旅行立即变成了“哲学趣闻”,尽管他也厌恶哲学,完全抛弃了当时的哲学运动,他认为这些哲学思潮过于强调主体性,他特别看不上的是保罗•萨特的存在主义,被他讽刺为“低能的形而上学”。他敏感地将自己定位为青年人类学家,这和他的公开声明的学术中立是背道而驰的,但这也许正是他的幸运之处。《忧郁的丛林》令他声名鹊起,使他从此成为了最著名的法国哲学家。

他的另一本名著《野性的思维》(1962)永久地改变了我们对于所谓的原始文化的看法。有人认为,他的成名与他在巴西的博罗罗或南比克瓦拉社会的研究有关,但不是这样的:他1941年在纽约的流亡法国学院(Free French school in exile, École Libre des Hautes Études)就初露头角,整个二战期间他都在这所位于第十二和第五大道附近(与社会研究新学院相连)的学校任教。他的一位同事将他介绍给著名的俄国语言学家罗曼•雅各布森,这也改变了他的一生。

雅各布森精通多门语言,是一位精力充沛的百科全书式学者,在俄罗斯形式主义者及莫斯科语言学界中影响很大。十月革命之后他离开了俄国,并为语言学的革命到处奔走呼号。1926年,他与特鲁别茨柯伊(Prince Nikolai Troubetzkoy)一道创建了布拉格语言学派(Prague Linguistic Circle),在后来的十年中,这个学派的研究为音系学奠定了基础。将语言学本身作为一门科学进行研究也是从这个时期开始的。索绪尔强调了语言在历史上的内部结构,从而将19世纪革命性的语言学带入了终结。他认为,语言是符号体系,只有在共时的一致性中才能对其进行思考。他1916年出版的《普通语言学教程》他提出了具有挑战性的观点:与“语言差异”相比,词语的真实发音并不重要。雅各布森和特鲁别茨柯伊继承了这种思想,并将语变成了一个关系系统。

列维-斯特劳斯之前并没有语言学的知识,雅各布森从结构出发的研究方式为他看待传统文化打开了一扇全新的大门。当时,恰巧列维-斯特劳斯正在研究亲属关系这个人类学的核心问题,雅各布森的理论为他在这方面的研究提供了全新的角度。以往,关于亲属制度的研究依赖的是家庭关系(血缘关系或者父子关系)。他借用了雅各布森的音系学模式提出了相反的研究方法,他认为,原始社会利用的是分散的生物因素(父子、手足)在家庭之间建立结盟的社会系统。乱伦禁忌的实行就是对自然“本身的超越”,并且将自然的社会转化成了文化的社会。比如:“一个男人从另一个男人那里得到一个女人,”而他自己也得给出去一个女儿或妹妹作为交换。列维-斯特劳斯强调,亲属关系并非自然的,亲属结构是表征的任意系统。这种结构的存在就是为了在人类的思维中产生逻辑结构。

1960年代初,在完成了大作《亲属制度的基本结构》(1949)之后他打算停顿一下,此时他还没有开始另一个雄心勃勃的计划《神话学》(被英译成“Introduction to a Science of Mythology)。这是一部分为四大卷的鸿篇巨制(出版于1964年到1971年),是他对于原始神话进行了二十多年研究之后的成果。这时,他又提出了另一个具有创建性的想法:借用结构分析的方式彻底改变了图腾制度的概念。在人类学领域,图腾制度一直都是一个难题,20世纪初,吕西安•莱维-布吕尔(Lucien Lévy-Bruhl)认为,野蛮人处在一种非常自然化的状态,他们无法区分自己和他们所崇拜的动物图腾。他的经典结论是:“博罗罗人即阿拉拉”(“阿拉拉”是一种鹦鹉的名称)。这些野蛮人以一种“神秘的”方式参与到他们的图腾当中,这有悖于亚里士多德学派的“A既是A又不是A”的逻辑,因为它是巫术。而列维-斯特劳斯则无心于宗教(包括他自己的宗教)——他相信理性。他以往人类学的理论,提出了和布吕尔不同的看法,认为人与自然的融合说只是这位人类学家的主观臆断。而事实是:博罗罗人将阿拉拉用作一种“图腾操作物”(totemic operator)。图腾对他们而言就是为了将自己区别于信奉其他图腾的部落。图腾的真实用途是联系两种差异系统,一个在自然世界,另一个在社会世界。斯特劳斯的小册子《图腾制度》(1962)以科学的方式建立了结构人类学,宣扬神话思维的结构特征以及这种特征对于复杂的转化系统的作用。野蛮人的思维并不是巫术的,而是逻辑的。只有他们的物品——动物、植物和无机物——属于自然。野蛮人和我们是一样的,这样的论调在当时可谓是晴天霹雳,但又恰逢其时。原始文化正在迅速消失,因此需要对这些文化进行研究记录,而结构主义不失为一种有效的方式。

《图腾制度》可以算作对于同年出版的《野性的思维》的导论。后者的影响更为巨大,充分体现了结构主义的方法。列维-斯特劳斯指出,“野蛮人”并不是受本能的和经济需要的趋势,他们对于植物标本的关注就像我们对于概念的关注一样。他们看起来很简单,但却具有抽象思维的能力。他们能够对自己的直接感觉进行分类,在这点上他们和我们具有同样的思维能力。他们在混乱当中创造了秩序。列维-斯特劳斯发现他们专注于“象征的抱负”(symbolic ambition),而且“对实质性的东西谨小慎微、全神贯注”。同样,作为人类学家的列维-斯特劳斯也是如此。

这样说是有根据的,列维-斯特拉斯的抱负在于创建一种“实质性的科学”,将物质的和精神的、经验的和理论的结合起来。他说他能够将自然范畴(比如生和熟、新鲜和腐烂)作为概念工具,然后再对那些抽象的观点进行详述,并且将这些观点围绕一个主题进行整合。在用结构主义的分析方式对待一切原始神话之前他强调,这些神话必须用最具实质性的角度来理解,即“在部落社会的核心地带,或者不同的部落社会中,这些部落有着足够类似的栖息地、历史和文化。”这样一来,神话就变成了一个“实验室”,其中他能够进行一次实验,以个别反映一般。但出乎他意料的是,对于原始文化的分析却将秩序赋予了整个文明世界。对于这一点而言,列维-斯特劳斯必须证明存在一种“实在的(能感觉到的)逻辑”,这种逻辑符合特定的程序及法则。几年后,他将这一逻辑运用于著作《生食和熟食》(1964)中。然后再进一步将其扩展,写出了《神话学》系列的第二卷《从蜂蜜到烟灰》(1967),其中他谈到了一种更高级的“形式逻辑”(蜂蜜过于生,而烟灰过于熟)。《神话学》的第三卷《餐桌礼仪的起源》(1968)通过文明的过程探讨了质量的和形式的逻辑,这个过程旨在建立从自然到文化的阶段。然而,在不断的转化中,人的精神——作为《神话学》系列的最后一本的《裸人》(1971)——还保持了最初的宇宙论关系,这种关系在神话中得到了夸大。到了最后,质量和形式都消失殆尽,研究方式被程式化。熵(entropy)这个概念介入进来。神话瓦解了、沉默了,只剩下微弱的形式——小说、野史或者肥皂剧——它们的原意损为乌有。和大多数人(也包括一些人类学家)所期待的也许不一样,神话或者亲属关系之所以需要我们关注并不在于其意义。列维-斯特劳斯也深知这点,在《神话学》系列的最后一卷《裸人》中,他写道:“我们必须承认的事实是:神话并不能向我们揭示社会秩序,也不能让我们懂得现实的本质和人类的起源和命运。神话并不是用来满足某种形而上的猎奇,也不能给枯竭的意识带来某种新鲜的气息。”只能说,我们知道的越多,不知道的就越少。

神话没有意义,只是神话而已,神话这座高耸入云的大厦“在慢慢增高,当达到极限之后就坍塌了。”然而神话能够揭示“人类心灵的某种运作模式”,这种模式一直延续至今。“心灵被留下来与它自己对话,而不用与物相合”。他在《神话学》的开篇写道(《生食与熟食》的第一章):“在某种意义上,神话变成了自我模仿的物体。”这种思想在他的《裸人》中也有体现。神话研究揭示的不是实验的现实(empirical reality),而是思想的建构。至此,这部瓦格纳式的四部曲已经封笔。和黑格尔在《精神现象学》末尾提到的精神一样,人类的心灵已经对自己变得透明。在这部巨著将要结尾的地方列维-斯特劳斯提出了这样的观点:“宇宙、自然和人的神话特征仅仅以神话的形式揭示了其组合系统的来源,然后又自生自灭了。”这是神的暮光和智者的神话。最后,斯特劳斯以“无”(nothing)这个字结束了该书。

到了1960年代中期,在公众眼中,结构主义取代存在主义已成定势。事实上,自从《野性的思维》以来,结构主义就变成了法国知识分子的标志。阿尔都塞在巴黎高等师范大学时对马克思《资本论》进行了结构主义解读,而雅各•拉康则在医学院利用符号学的理论来解释无意识的扭曲幻象。宣传者们迫不及待地将阿尔都塞、罗兰•巴特、福柯和列维-斯特劳斯宣传成为新教义的开创者,给他们贴上了文学前卫的标签。然而实际情况并不是这样,列维-斯特劳斯对某些运动持怀疑看法,他虽然是拉康的好朋友,但是仅仅出席过一次他主持的会议。列维-斯特劳斯的理论之所以能被其他学界所接受是因为巴特做了很多基础性的工作——他在《神话学》(1957)一书中将索绪尔的跨领域的理论运用于日常生活,并且解构了“人类的大家庭”,这正好能够运用于原始文化(比如,他主张神话的意图在于将世界固定下来)——但列维-斯特劳斯则认为巴特的《S/Z》(1970)一书中的狂热企图与结构模式分道扬镳了,成为某种“结构主义虚构”。

尽管如此,索绪尔提出了革命性的理论半个世纪之后,在列维-斯特劳斯的影响下出现了新的语言学模式,将“人文科学贯穿到整个文化之中”。他在1960年就任法兰西学院教授(他是执这一重要教席的首位人类学家),这也促进了结构主义语言学获得了科学依据。他任职期间创建了社会文化语言学体系(A.J. Greimas领导的社会科学实验室),以及与之合作的法国高等实践研究学院(École Pratique des Hautes Études,罗兰•巴特在这里教授符号学、语言学和诗学),这也引发了各种研讨会和出版物,包括一些重要的批评家和符号语言学家,如艾科(Umberto Eco)、吉拉尔•热奈特(Gérard Genette)、茱莉亚•克里斯蒂娃(Julia Kristeva)、克里斯蒂安•麦茨(Christian Metz)、和兹维坦•托多洛夫(Tzvetan Todorov)——说明现在所说的“法国哲学”已经不囿于索邦大学和巴黎高等师范大学等学术性机构,在这些结构中学科之间的划分是泾渭分明的。相反,列维-斯特劳斯致力于将语言学扩展到一切学科之中,从心理学、人口统计学、生物学、经济学、化学等。而且列维-斯特劳斯还对系统控制论的发展很感兴趣,因为这种理论依靠的二份式(binarism)具有和人脑同样的原理。他认为,遗传密码与口头语言的信息系统在结构上有着相似的地方,这也进一步说明在神经学和网络世界之间存在着联系。

然而今天我们不得不承认,列维-斯特劳斯从来没有解决的一个难题:和自然科学不同,人的科学(他著名的论断是:人文学科必定是结构的)没有明确的研究对象。随着结构主义的文章和著作的增加,它也受到了攻击,有人指责结构主义本身就是一个虚构。毕竟列维-斯特劳斯的“神话学”受到雅各布森的音系学影响,但是二者只能说是大致相似。他的《神话学》与其说是科学,毋宁说更像系统,因为他分析的神话只是人种志记录的一小部分而已。德里达机敏而无情地解构了列维-斯特劳斯在《忧郁的热带》(主要指其中的两章:“沿着电报线”和“一堂书写课”)中调用的音位主义(phonologism)和“在场的形而上学”(the metaphysics of presence),这也永远地改变了学术思潮——尽管这位人类学家总是以嘲讽的方式回应对他的批评,说他“以愚人之巧解剖了云彩。”

列维-斯特劳斯认为“主体的消失代表了一种方法的需要,”但是布尔迪厄和保罗•利科(Paul Ricoeur)则认为他的理论只不过是“没有先验主体的康德主义”。毫无疑问,他的“庸俗唯物主义”(他不否认)已经越来越漏洞百出了,特别是他晚年将他的二元对立系统运用于遗传密码的时候。对于DNA分子式,他得意洋洋地说:“就像我们所见,千百年前的自然一直在寻找一种模式,于是,她毫不犹豫地先从人文科学这里借用:这种模式与特鲁别茨柯伊和雅各布森的名字是分不开的。”只能说,列维-斯特劳斯对他的理论前提一以贯之,但这种天马行空式的推断演绎又怎能不让人心生疑团,他赋予结构主义的这种体系性非常强的特征也必定渗透着混乱。他晚年讨论DNA的时候说“它从所有元素中盲目地得到了它的实质,”并总结到“随着星云的不断扩展,它的原子核不断凝缩,并且越来越具有组织性,细枝末节将合并,鸿沟不复存在,联系应运而生,秩序也将取代混乱。”这说明列维-斯特劳斯毕生所强调的理性(这个系统越来越大,包括宇宙、自然和人类)至此已趋痴人说梦了。

但是,仅从哲学角度来说,这也就是为什么他的系统能够让人如醉如痴。和结构主义的匆匆过客不同(比如Philippe Sollers,他早已厌倦了结构主义的刻板逻辑),列维-斯特劳斯不畏坚持到底。虽然他的二元主义并不宽泛,虽然他的思想并不花哨,但是他的信念却很容易感染别人,他的方法能够应对复杂、对立的材料,更能给读者带来发现的惊喜,他用这种善意的魔术继续将混乱变为秩序,他的创造力不得不令人佩服。任何系统都不是固若金汤,但是他却能不断地将原始神话转化为我们自己的神话,从而与当前的混乱做斗争。像他研究的野蛮人那样,他总是试图让一个飞快转动的世界凝固下来。但他必定十分清楚这是不可能的,正如鲍德里亚在《美国》(America,1986)中所言“整个社会,包括它的活跃的部分——每个人——都在向前疾奔,因为他们已经失去了停止的公式。”

其实,如果忽略形式的话,列维-斯特劳斯的无源神话和鲍德里亚眼中的美国有很多相似的地方,它“对一切价值进行的内在的和物质的转录”构成了一个典型的景观。不正是索绪尔最先将语性值(linguistic value,即符号的差异)和股票交易联系起来的吗?列维-斯特劳斯的梦呓来源于资本内部的等价原则,这种原则令历史本身不可实现。而鲍德里亚说,美国“并没有原创性和神话的真实性可言,因为它没有历史、没有真实、没有历史性的原始积累,它只是在不断的仿像和当下的符号中存在着。”他还具体地说,美国人对于身在其中的仿像毫无察觉,因为“他们本身就是仿像的模型,因此他们是理想的研究材料,能够通过他们关照变化万千的现代世界,这与当代的原始社会的原理如出一辙。这也令我们带着对早期社会的极大兴趣来审视美国。”

列维-斯特劳斯并没有像鲍德里亚那样将自己的理论指向美国,而是选择了在法国对其锤炼(他是法兰西学院的不朽人物)。本来他有机会对自己的理论进行扩展,但是却未能如愿,因此他也没能完整地阐释神话空间,这是他本人的遗憾。他与鲍德里亚的研究方法有相似之处——他们都是推测家——但是却选择了相反的发展方向。列维-斯特劳斯不断将资本逻辑扩展到原始社会中,并去掉野蛮人思维的象征性,从而将他们的思维同化为当代的符号宇宙(semiotic universe),而鲍德里亚则不断将原始文化中的象征元素重新利用,以对抗投资资本主义的激进的交换性(exchangeability)。他在《消费社会》(The Consumer Society,1970中就已经指出,消费好比亲属关系系统,因为消费并不是基于需求和快感,而是基于差异符码。他认为,数字和仿像的世界会战胜事实的原则,只有死亡——(非二元)的对立——才能挽救我们于文化之熵或文化枯竭。

列维-斯特劳斯本人也十分清楚他所提出的秩序并非圭臬,因为我们面对的是“变动不居的现实”。他在《神话学》的导言中指出“现实一方面受到历史的攻击,另一方面受到未来的改造。”这不仅适用于原住民社会,而且更加适用于我们的社会。而且他也没有从热带美洲的中心地区来到美洲最北边去研究那里最大的原住民部落,即鲍德里亚所说的美洲大陆上“唯一的原始社会”。难怪他经过了长时期对中部巴西的博罗罗印第安人的考察之后得出了这样的结论:他们的神话“由于某种原因大部分都是偶然性的”,但实则构成了整个《神话学》的基础。《裸人》的最后一章名为“唯一的神话”。拉康说,这些梦呓被“固定”了。回顾列维-斯特劳斯的学术生涯,他没有把握住“未来的原始社会”——美国。

希尔维亚•罗廷格,Semiotext(e)出版社创建人、主编,纽约哥伦比亚大学法语名誉教授。

文/ 托马斯•克劳、麦克•陶西格、希尔维亚•罗廷格 | Thomas Crow, Michael Taussig, and Sylvère Lotringer

译/ 梁舒涵