欣然复归

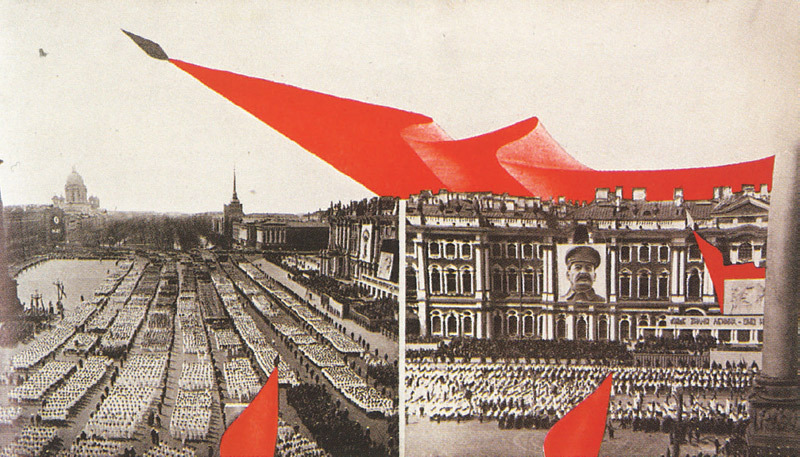

很少有人能像雷姆•库哈斯(Rem Koolhaas)那样彻底改变了建筑的语汇,他的理论著述[《癫狂的纽约:曼哈顿的回溯宣言》(Delirious New York: A Retroactive Manifesto for Manhattan ,1978、《S、M、L、XL》(1995))及其具有高度原创性的建筑[芝加哥伊利诺伊技术学院的麦考密克中心(IIT McCormick Tribune Campus Center in Chicago,2003)和北京中央电视台总部大楼(CCTV headquarters in Beijing, 2010)]在很大程度上改变了我们对新千年的城市景观及其文化的理解。库哈斯本人及大都会建筑事务所(Office for Metropolitan Architecture)在将近40年的事业中和艺术结下了不解之缘,他参与过伦敦泰特现代博物馆和纽约现代艺术博物馆的建设,事实上,对于这些工程的分析大部分都集中体现在他2005年威尼斯双年展上的装置作品《扩展-忽略》(Expansion—Neglect)中,这也反映了全球化背景下人们对于当代艺术的要求发生了变化。目前,库哈斯正投身于俄罗斯圣彼得堡埃米塔斯博物馆(Hermitage,预计2014年竣工,正好是博物馆建立250周年)的新建工作,同时也对这家博物馆的结构和功能进行了重新思考。今年春天,《艺术论坛》编辑提姆•格里芬(Tim Griffin) 采访了库哈斯,探讨了这位建筑师对于这个项目的构想以及他之前的研究情况。

提姆•格里芬(以下简称“TG”): 你是如何与博物馆结缘的,现在你怎样看待博物馆的作用?

库哈斯(以下简称“RK”): 最初出于竞争的需要,我对博物馆进行了很多思考,但相对而言却没有设计多少家博物馆。90年代末,像那时候的股市一样,博物馆的数量也开始不断膨胀,这个时候我们突然意识到,我们所设计的博物馆空间的面积已经超过了34个足球场的总和。应该说,无论是对于这种趋势还是考虑到我们在其中的参与活动,埃米塔斯博物馆的扩建工程都是至关重要的一笔。总的来说,我们所做的所有这些工程都是一种积累,促进了我的思考,例如,博物馆的新建与扩建的实质意义何在,以及这种扩建工程及其内部的艺术展览之间的关系。

泰特现代美术馆,具体而言就是涡轮大厅(Turbine Hall)也许是一个极端的例子。我清楚地记得,当时尼古拉斯•塞罗塔(Nicholas Serota,泰特美术馆馆长)在开始竞标的时候告诫过我们这些建筑师,尽管他本人不一定赞同艺术家的观点(所以他说这话的时候显得小心翼翼),“艺术家们”在乎的不是强烈的形式,先前的这个工业空间更能和他们自己的作品产生共鸣。可想而知,这个空间对艺术家们是多么有吸引力,因为在这个空间中他们终于可以心无旁骛地在自己的世界中尽兴了。

这个空间就好像一个巨大的观念孵化器,深深地吸引了艺术家们,没有人说过:“我不会被吓住,我要在这儿做一个展览”这样的话。但最后每个艺术家都做出了东西,都非常发人深思——米罗斯拉夫•巴卡(Miroslaw Balka)的黑箱子、桃瑞丝•沙尔塞朵(Doris Salcedo)的不祥裂缝、卡斯顿•霍勒(Carsten Höller)的大滑梯、布鲁斯•瑙曼(Bruce Nauman)的异化低语、安尼诗•卡普尔(Anish Kapoor)的夸张的包皮和宮扎雷-佛艾斯特(Dominique Gonzalez-Foerster)的雨灾庇护所等等。你也许会奇怪,这个空间为什么这么容易受这些作品的影响。我的感觉是,就像放射性物质一样,特定的空间以及其中的艺术仿佛具有灵性。这个工业空间有几分怀旧,其中,极少主义的庄严感已经开始退却。也许我们正在经历着一个时刻,大量曾经受华尔街赞助的非空间(nonspace)的重要程度已经达到了顶峰,这些空间支持着并且仅仅包含着终结的宣言,这是一个很有意思的时刻,空间被还原了,那个时代的空间更具有针对性、对抗性、异端的和社论化。

TG:举个例子,比如最近在纽约现代艺术博物馆举办的阿布拉莫维奇回顾展,谈到类似于这种展览就不得不提到一些界限的问题,也就是说她的作品存在另一个公众的层面,因为那些条件被这个展览空间极大地改变了。在她目前的这个行为表演中,她的表演空间在多大程度上和你的空间相似?真的是一个行为表演吗?还是一次再现?《艺术家在场》(The Artist Is Present, 2010)的布置令人难以置信,因为这是一个舞台化了的表演,我的意思是说这次行为表演是在按照一个固定的方案进行的。到处都是照相机,但她并没有将这个因素考虑在内。

RK:我就是这个意思:这不是一个舞台,而是一个宽敞的天井。这个博物馆巨大的空间,无法给人带来亲切感,因此这个行为更像是座纪念碑。

我1977年的时候在阿姆斯特丹城市博物馆(Stedelijk Museum)看过她早年的一个行为作品《无量之物》(Imponderabilia,1977)。而在当前的这个版本中,你需要选择对背对着那个女人还是那个男人。这件作品是她最初和乌雷(Ulay)合作的,在原作中,你感觉自己是侵入了一个私人空间(被迫对这个作品显得粗暴),但是你觉得你在干涉他们的关系,因为你站在一对恋人中间。这是在一个完美空间中的完美表演。阿姆斯特丹城市博物馆是一座19世纪的经典建筑,在威廉•桑德伯格(Willem Sandberg)担任馆长期间(1945-63)进行了彻底粉刷。这个博物馆的墙很厚,超过了表演者的身体宽度,而且墙上覆盖有用白灰粉刷过的粗麻布,这与表演者裸露的皮肤形成了鲜明的对比。这种经典的、对称的、纪念碑性的效果是今天无法还原的,充分体现了“白色空间”和实验性。

2000年,我参与了托马斯•克伦斯(Thomas Krens)在拉斯维加斯发起的第五个古根海姆博物馆的创建计划,这也开始了我们与埃米塔斯博物馆的合作关系。另外,他建议在威尼斯度假区建立一座巨大的古根海姆博物馆,位于停车场和宾馆之间,也是作为威尼斯门面的一部分,也是埃米塔斯博物馆的缩小版。我知道,在壮观程度上我不能和弗兰克•盖里(Frank Gehry)相比,这时阿姆斯特丹城市博物馆那次展览的印象启发了我,博物馆可以不是一个神圣的场所,也可以是一个新的平易近人的工厂。于是我们为古根海姆建造了一个工厂一样的,或者说几乎像剧场一样的空间。为埃米塔斯建造的空间更像“宝石盒子”。我们想象了一个没有形式的博物馆,但这个博物馆却能够进行表演。

TG: 咱们继续聊你刚才说的这个艺术问题,我觉得,关于阿布拉莫维奇的展览更多地是在于它怎么呈现,而不是作品本身的问题,也就是说策展的问题,比如观众怎么在空间中穿梭,表演者的位置,灯光的问题等等。你知道,很多艺术家都关注行为表演及其历史化(或更确切地说是作品呈现)的问题,不止阿布拉莫维奇一个人。更重要的是对先前作品的重新演绎与公众的行为和他们的期待相联系。这些作品逐渐进入了社会空间,但是重新上演过去的作品的艺术家也不止她一人,所以,我觉得我们的谈话没必要只限于艺术。

RK:在欧洲,她的作品总是针对历史和创伤的。我就是想不明白她为什么要来美国。也许是为了躲避历史的重负,重打锣鼓另开张,或者是为了重新表演之前的作品,而不用投身于探索痛苦。

TG:也就是说与历史脱离的问题。

RK: 我觉得你也可以把这个问题和新的建筑联系起来。如果你试图重新联系历史,那么你就会在重新表演的过程中失去效力。也许只能在没有语境的环境中才能重演。如果你在超市表演《无量之物》那才有意思呢,就算思考当年阿姆斯特丹城市博物馆中的那场也很有意思。

TG: 我跟那里的新馆长安•戈斯登(Ann Goldstein)谈过一次,我觉得这座博物馆和阿姆斯特丹有着某种特殊的关系。这个城市的人一辈子都去博物馆,他们和博物馆分不开,而且博物馆也成为了这个城市的一种社会基础工程。

RK:对,我就是受到了这种启发,我对于博物馆的整个感觉都来源于阿姆斯特丹城市博物馆,特别是在桑德伯格时代。

但是阿姆斯特丹这个例子很有意思,因为情况正好和毕尔巴鄂相反。阿姆斯特丹的两家主要的博物馆城市博物馆和国立博物馆(Rijksmuseum)关闭8年之久,因为要扩建,并且“为21世纪做准备”。但是梵高博物馆没有关闭,而且最近埃米塔斯还开设了一个新的分馆,但这两所博物馆的关闭给整个这座城市造成了很大的影响,城市一下子失去了自己的文化,而且整个艺术“景观”都黯然失色了,因为找不到展示的地方,而观众也失去了和重要的艺术作品进行互动的机会。其实这是一个非常严重的政治问题:两家博物馆的关闭影响到了阿姆斯特丹的国际印象,人们感到很失望,不知道什么时候再次开放。那么毕尔巴鄂古根海姆博物馆是否真的有必要?对于一个“不那么大”,或者说没有“悠久”历史的城市来说的确需要利用建筑来扩大其名声,但如果罗马、莫斯科这种有着悠久历史的城市也这样做的话那就没有必要了,就好像这些城市对自己失去信心和自我荣耀感一样。

我记得为罗马的MAXXI博物馆竞标的时候,馆长告诉我们“这座博物馆对于罗马就像盖里所设计的古根海姆博物馆对于毕尔巴鄂一样。”但是有着圣彼得广场和万神殿的城市需要毕尔巴鄂古根海姆博物馆那样的建筑吗?我认为这就是毕尔巴鄂古根海姆博物馆的问题所在:如果在一个没有什么的城市中它就会发挥作用,而在一个什么都有的城市中,这种作用就不明显了。而且还会令一个充满历史的城市地方化,因为一个新的建筑看似建立了一个城市的身份,但这个城市本身就有着大量的标志性建筑,因此这样做无异于冲淡了这个城市的气息。例如有人告诉我说北京的中央电视台大楼毁了整个城市,但是北京的标志性建筑已经不计其数了,这只是其中之一而已,与这种激烈的批判相比,中央电视台的大楼显然要温和得多。

TG: 也就是说你觉得中央电视台大楼能够和这座城市的特征相符合?

RK:不仅是符合的问题,而且还是一个概率的问题。北京既有悠久的历史,也有丰富的城市景观,怎么能被一座建筑给“毁了”呢?如果把毕尔巴鄂古根海姆博物馆放在大城市中,建筑师也就不会遭到那样的批评了。而且这种批评好像是为反建筑的呼声助威,就好像我们都在不负责任地改变着每座城市,你是无法改变北京这样的城市的。但我们为北京做建筑设计的时候,其实就是进入了一个非常复杂的环境,而且这个语境的影响非常大。

TG: 埃米塔斯博物馆自己就拥有丰富的语境和悠久的历史,那么,作为一个建筑师,你是否也注意到了这一点?

RK:我想,博物馆比城市能够更快地抹去历史。我去看过惠特尼双年展,其中给我留下最深印象的一个展厅里展出的是惠特尼双年展本身的历史。虽然是因为经济危机的缘故(这个展览的成本较小),但是我还是觉得这个展览比实际的展览要生动得多。最有意思的是,你会发现文化出现了非常奇怪的转变。你顿时会看到完全缺席的人,和那些总在面前的人。但是将历史重新引入到双年展的形式中,在某种程度上作品和展览变得同样不可靠,比如该双年展这种奇怪的变化,或者更概括地说是历史本身的变迁。

对于埃米塔斯的扩建工程来说,我们一开始就决定,我们尽量避免过多的建筑介入,更多地像具有想象力的知识分子、历史学家或者考古学家那样工作,试图利用这座博物馆现有的建筑、构件和历史,从而强化它的个性。后来我意识到我们的工作在某种程度上是治疗(therapeutic effort),这也促使我们从过去和未来两个方面看待我们以前做的博物馆项目,当然也包括之前遇到的其他问题。回顾过去,我们就会发现有些东西看似是进步,但现在看来实则是消解,而从未来的角度考虑,有的时候我们可以通过保存历史遗迹达到目的,而不一定非要新建。

TG:能举个例子吗?

RK:当然,之前的经验告诉我们,在我们接受博物馆工程的时候我们需要意识到,博物馆的参观者与日俱增(从二十万增加到了二百万),为了应对观众的增加而带来的新情况,大量的博物馆空间变成了功能性的场所,开辟出更大的流通空间,但是也增设了食品销售处、餐厅、礼品店、设计商店、书店等等。所以有两个情况必须考虑,一个是作品的展览,另一个是对基础性设施的需求,这两者必须达成一致,否则,博物馆的初衷——促进人们对于艺术品的思考和直接体验——就会大打折扣。

所以我觉得,我们在接手任何博物馆项目的时候都或多或少考虑到了这两个问题,试图找到两者之间的平衡。有意思的是,2001年我们竞标惠特尼工程的时候,评委团成员还包括艺术家克罗斯(Chuck Close)和一些年轻艺术家。我们提出了两种博物馆空间的方案:一种是慢空间,另一种是快空间,所谓的快空间是用于流通、商业目的的空间。那些年轻的艺术家对慢空间没有任何兴趣,他们都希望在快空间中展览。

TG:这两个空间有什么区别?能不能说一个是思考的空间,另一个是商业空间?我听说你在其他地方说过这两个空间实际上是同一个空间。

RK: 思考空间和基础设施空间不像思考和商业本身之间的差异那么明显,博物馆参观人数、媒体、活动和期待都增加了,这就需要相应地增加基础设施空间。博物馆的一切工作都和观众的人数挂起钩来。

TG: 那么,对于不同的项目,你都采取了哪些措施?

RK:比如我们的纽约现代艺术博物馆的工程,需要我们设计的有一个园子、主楼和一个非常规空间,我们想出了一个非常有意思的办法来链接这些基础性的设施,也就是快空间。我们和电梯公司Otis合作,设计了一个电梯系统,可以平行移动、可以垂直移动,也可以对角移动,就好像内部的火车一样。这个设施很庞大,因此也能成为展览的实体设施,上面可以安装艺术品信息的导览。因为它贯穿整个博物馆,还包括一些私人的展览空间和预览室(也许这才是真正的慢空间),这些地方只能通过预约才能参观,这样观众就能按照他们自己的喜好自由预览一些作品,这是不受策展方限制的。我们的计划就是打算建立一个类似于亚马逊网站的目录索引系统,所有展出的作品都能很容易地调出,当然除了那些特展之外。

所以说思考的空间和那种基础设施的空间之间的区别是显而易见的,基础设施的作用很大,这个空间令博物馆的展览能够得到更好地呈现。

对于惠特尼美国艺术博物馆,我们也采用了同样的办法。这个博物馆包括Breuer设计的楼和一些褐砂石建筑(brownstone),我们在上面也设计了一个隐约出现的结构。在快空间中,我们使用了褐砂石建筑来建造了一些小的空间,这些小空间容纳不了很多人。循环系统和MoMA的类似,都采用集中通道来运送观众,上面配备有与展览有关的信息。

TG: 从这两个例子来看,你更关注的是循环流动系统,而不是让循环真正地通过整个建筑的空间,我的意思是你在尽量保存思考的空间。

RK: 怎么说呢,我们的目的是在展览空间中将快速的循环抽取出来,然后就能重新将缓慢流动放入进去,这就不会影响观众对艺术品的体验。

且不说埃米塔斯的魅力,我们按照参观者的语言和地理位置在博物馆大楼里设计了几个不同的参观通道,比如“俄国观众参观通道”和“亚洲观众参观通道”等等。之所以这样做是因为,如果所有参观者都走同样的参观路线,那么就会出现不断的拥挤,而这样做就能对某些地点的参观人数进行调节,每个观众都能更好地参观他们所喜爱的展览。从总体上来看,你就会发现这是一条快捷通道,能让观众更加充分地使用博物馆。

这令我想起了亚历山大•索科洛夫(Aleksandr Sokurov)的《俄罗斯方舟》(Russian Ark ,2002)。对于这部电影的评论都提到了丰富多彩的俄罗斯文化,以及历史事件之间的细微差别等等,然后对索科洛夫进行一些溢美,因为这部电影是一次拍摄而成的。但如果你仔细分析这些评论,这些人都是在对一种大致的印象进行描述,也就是说他们都是泛泛地谈俄罗斯的文化、建筑和艺术,而没有谈具体的东西。一次性拍摄其实并不是什么成功,这只是进一步消除差异,最终仿制了游客的真实体验。其实人们正是因为对这部电影感兴趣,所以才在埃米塔斯中发现了问题。

作为第一步,我们重新强调了五座建筑的特殊性,而且认真对待每个部件及其与内部的展览之间的关系。

TG:你是怎么做到这一点的呢?

RK: 埃米塔斯的五个建筑包括冬宫、小埃米塔斯、新埃米塔斯、埃米塔斯剧院和总参谋大楼,最初,这些楼都是作为皇家府邸的单独建筑来建造的,每个楼都有自己的独特功能。因此,我们就是要利用它们的建筑和历史的特征,并且将这种特征放大。

我希望把每个建筑都能和它自己的历史联系起来。比如小埃米塔斯,这是凯萨琳皇后建造的,收藏了大量当时最新的作品。因此我们将其设计为一个艺术馆,里面进行更具实验性、更当代,或者更私人化的独立展览。所以一方面,我们提议为埃米塔斯建造一座更具活力的美术馆,但另一方面也要重新强调埃米塔斯的传统特征,并且利用这个传统来重新强调这座楼的身份,这样也符合建造这座建筑的初衷。

另外,埃米塔斯的建筑,除了总参谋大楼以外(被宫殿广场与其他建筑隔开)目前都是孤立的,只有一个入口,各个建筑之间所有外部空间都被拦截了,而且从博物馆内部几乎看到不。因此,我们要重新给这些建筑开设单另的入口,把这些建筑周边的路重新打开,这样就能更加强化各个建筑的独立性,就像城市的街区的概念那样。

TG:你能不能再说说将“街区概念”运用于埃米塔斯博物馆的事?我仿佛能够看到一个闲逛的人在这座博物馆里闲逛,边看建筑边看展览。你觉得你构想的个性化建筑和这种可能性冲突吗?

RK: 实际上正好相反,我们的全部目的就是要减小指定参观路线的压力,强调这个博物馆系统内的自由流动,调动参观者的智慧,让展览信息成为一种指导性的原则,而非一种操纵利用的形式。

但这同样也是这个计划的魅力所在,这个计划就像一系列的假设和对话那样,是对于博物馆功能的实验。这样我们就有机会观察这个方案的可行性,如果不理想我们就会针对性地对其进行改良。

TG:很独特,很有意思。我们之前说过,在这样的设计规划中,你也是展览策划的参与者,因为你决定了参观者的流动,这对于展出作品的意义和语境也有很大影响。

RK: 我倒是不认为自己是在策划展览,对我来说,策划展览意味着通过某种安排强行地制造一种视域。我们在这里并不打算将某种单一的视域强加给别人,也不打算从建筑的角度利用色彩的符号和其他传统的符号。我们打算还原这个建筑原先的性质,然后看这个方案能否在该博物馆内让观众和展览产生新的互动。

这也就是这个计划最初的动机。我们最初看到这个博物馆的时候,我一下子对这座博物馆的“被忽略”的程度,或者说“纯粹的毁灭”等特征所吸引。在某种程度上,这些性质已经消失了,强调忽略变得毫无意义,因为忽略有可能意味着降格,而且在过去的几年中,埃米塔斯变得稍稍富裕起来了,管理水平也有了少许改进,至少展品没有七零八落。这个变化很微妙,但是却很有意思,因为在慢空间之外,还有一个接近“乡村”的空间——这个空间没有现代博物馆应该有的设备,比如温度和亮度的调节系统等等。但是还是可以进行微弱的光线控制,这一方面说明我们已经不自觉地习惯了现代化的参观条件,另一方面也说明在没有这些设备的条件下依然能够保持井井有条。

有的时候,我们建议重新强调本真的东西。我们曾经重新设计了位于冬宫的伊斯兰收藏的永久馆藏。在当前的这个展览中,为了让历史空间和艺术共存,这些展厅中的几乎所有历史痕迹都被抹去了。这样我们就采用了一种实验性的方法,保留了历史的部分,从而进一步强调了展出作品的延续性,就像空间中的袖珍城一样。我们所追求的不仅是观众与作品的互动,而且也追求艺术和博物馆的建筑、历史之间的互动。

TG:你曾说过埃米塔斯是一个治疗工程,和你刚才说的这个问题有关系吗?如果有的话,是什么关系?

RK: 最令人激动的地方就在于,通过考虑历史以及以保护为主的设计方案,我们也遇到了一系列问题,在我们目前的工作中,这些问题越来越突出、越来越困难,也越来越紧迫。

什么问题呢?比如涡轮大厅的问题、基础设施的问题、观众的管理问题等等。我们在近些年来接手的一系列工程中都遇到了这些问题,但是在这里,我们可以通过一种更为纯粹和基本上更为偶然的方式来应对这些问题。因此我说这是个“治疗”工程是没错的,因为最终这是一个发现,这种偶然性也是应对问题的方法,我们不一定总是要绞尽脑汁地发明、介入。因为这种方法有很强的可塑性,你可以从多个方向来发展,比从头设计建造要更有意义。

但这也存在一些争论,埃米塔斯的确是一个很有意思的工程,可以被视为另一种模式,或一些模式,可以与之前的失误和其他文化机构的问题进行对照。例如,当前博物馆的扩建已经成为一种普遍的现象,而埃米塔斯的扩展非常成功,因为我们重新强调了它各个部分的独立性。告诉惠特尼美术馆和现代美术馆吧。

最重要的是这个工程是通过机构、历史、馆长和当代状态之间的巧妙结合得以实现的,这里所说的当代状态是指苏联之后的俄罗斯的博物馆世界以及更大的文化和经济环境。

TG:你认为,现在的博物馆世界的环境是什么样的?

RK: 例如,当前亚洲的文化领域出现了生机勃勃的气象,这也带来了更多的信心,但这种信心往往是转瞬即逝的,这是需要我们好好思考的问题,而不要急于将我们自己的观念推销出去。从整个亚洲来看,博物馆都出现了狂飙式的发展,但是当你真的把欧美的策展系统介绍给他们的时候他们又异口同声地说他们处在危机当中。所以对于全球化,现在有意思的事实是,话语并没有得到全球化,可以说是有人欢喜有人忧,还有的很愚蠢,但还依然要勇往直前。

我们现在要谨慎从事,不能将自己的焦虑和困境带到外界,我们目前正在接手一个九龙(香港)的文化性总体规划,有一些文化领域的人也参与了进来。但他们总是以警告的方式进行讨论,而不是这样“哈,为成千上万的人建造的博物馆,很好呀,也许你们可以这样做……”。

我们现在面对的是全球化过程中的一个关键时刻:西方是一节火车,它可以将自己脱离,也可以跟在后面,但我们肯定不是车头。这也需要改变文化的面貌。在一定意义上,我们需要重新学着乐观,因为乐观主义真的是铺天盖地,拒绝它反倒有点可笑。

文/ Rem Koolhaas

译/ 梁舒涵