国家肖像美术馆的展览“隐藏/寻找:美国肖像中的差异与渴望”终于开幕了。几周前,我写的一些东西(在这华盛顿的次风波之前,也就是付印之前)仿佛给这个展览带来了一些不祥之兆。当今,男女同性恋已经被接受,他们作为公众人物和演员出现在电视节目(例如《同志亦凡人》、《威尔和葛蕾丝》、《女欢女爱》)、电影(《费城》、《哭泣游戏》、《断背山》)和流行音乐领域(Elton John、Ricky Martin、Lady Gaga),而且因特网将同性恋文化的方方面面都毫无保留地呈现在电脑用户面前。上世纪八九十年代的文化战争已然过去(或者说我们曾经是这样认为的),在国家级的美术馆举办一个世纪以来的同性恋肖像展览依然困难重重,不过,这的确变成了现实。华盛顿那些公共基金支持下的博物馆代表了这个国家和这座城市与艺术的互动,尽管这种互动是微妙的、不稳定的、令人不安的,但却像政治和艺术跳的华尔兹一样——两者缺一不可。政治因素深藏在此次展览中,尽管呈现为一种微妙的形式。在这次展览上,我们看不到“我们在这里,我们是同性恋,接受我们吧!”这样的当面对峙,亦不见ACT UP或者Visual AIDS式的义愤填膺。相反,“隐藏/寻找”展览上的作品表现了一个世纪以来的编码、压抑和失落,体现了那些特定历史时期的气息。这些作品并不色情,在10月30日开展后的一个月内并没有遭到猛烈攻击。但到了11月30日,保守的政客们(包括众议院的John Boehner和多数党领导人Eric Cantor)介入了,这也煽动起了天主教联盟。他们共同反对戴维•沃基纳罗维兹(David Wojnarowicz)仅11秒的短片《我的强烈愿望》(A Fire in My Belly, 1987),其中表现了一群蚂蚁在十字架上爬行。沃基纳罗维兹创作的这件作品是为了纪念他于当年死于艾滋病的爱人,艺术家Peter Hujar。而天主教联盟则对其断章取义,将那幅带有十字架的图像挑出来,说这件作品是“对基督教徒感情的侮辱、伤害与攻击”,并且要求美术馆方面将这件作品撤出。尽管举办展览所需的75万美元全部来自私人捐赠,但是众议院共和党还是要对史密森尼学会的账目展开全面调查,间接威胁其经济来源。当天,史密森尼学会要求国家肖像美术馆馆长Martin E. Sullivan(这座美术馆就是在他的赞助下运行的)将这件作品撤出。本来这家博物馆举办此次展览是一次勇敢之举,但史密森尼学会的胆怯却给这家博物馆罩上了一层阴影。12月1日,在世界艾滋病日,国家肖像美术馆的展览开幕了,可是沃基纳罗维兹的作品却不见了踪影,这真是没有艺术的一天!

很难说Jonathan Katz与David C. Ward策划的这次展览有什么重大历史意义,因为这并不是那些著名的同性恋维权的抗议游行,更确切地说,这是一次具有开创意义的回顾展,值得我们好好研究。幸好,尽管展览会在2月13日结束(如果那些共和党人继续为所欲为的话,也许撤展日期还要提前),但画册会留存下来。

为了更好地理解这次展览的重要性,我们有必要回顾一下1989年的另一场争端。当时梅普尔索普(Robert Mapplethorpe)在华盛顿Corcoran艺术画廊的个展(NEA赞助)甚至还没开幕就被叫停了,他将要展出的大多数照片都是那些可以在流行杂志里看到的,但还有一些“越界”的照片则表现了同性恋的性虐待,这让右派的政客十分恼火,以至于在接下来的将近二十年没有哪家重要的美国机构敢举办同性恋题材的展览。

但纽约人也不要自鸣得意,认为这些争端体现了他们的成熟与华盛顿人文化上的倒退。惠特尼美国艺术博物馆1988年举办的梅普尔索普回顾展引起了小小风波,十年之后,纽约市长Rudolph Giuliani玩儿了个花招,说在东北部发生的这些风波是因为煽动所致。而1997年,布鲁克林博物馆为年轻的英国艺术家举办了“感觉”展览,他却说对Chris Ofili的《圣母玛利亚》(1996)这件作品感到愤怒,因为这件作品包含了这位艺术家最有代表性的材料象粪。对于梅普尔索普在Corcoran艺术画廊的展览,政客们讨厌的图片也的确会令一般观众反胃,而Giuliani对于Ofili作品的厌恶则反映了这位市长的无知:在艺术家的祖国尼日利亚,象粪是神圣之物。

1996年,我本人也在国家肖像美术馆策划过一个展览(与Carolyn Carr合作),那时我也体会到了文化战争的辐射。我策划的展览“反叛:1950年代的诗人与画家”的问题并不在于性别身份,而是裸露。我建议展出Larry Rivers的名作——诗人Frank O’Hara的肖像(1954),但在一次重要的策展人会议上《Frank O’Hara的穿靴裸体》被无情地毙了。更让人难以理解的是,Wallace Berman的一幅非常小的诗人Michael McClure的照片也被毙了。我拒绝他们对我的展览进行任意删改,说要让Allen Ginsberg也知道这件事,因为他对这些审查大发微词。但到头来,这两件作品都没有参加展览。当时的国家肖像美术馆馆长Alan Fern虽然参加了开幕式,但与第二天参加大型讨论会和读诗会的那些嘉宾(包括Ginsberg、 Lawrence Ferlinghetti、 Gregory Corso、 Robert Creeley和Kenneth Koch等)相比显得惴惴不安。我不由觉得他是怕被叫出去接受审查。而在华盛顿,艺术则是腹背受敌。Rivers的作品《Frank O’Hara》也参加了“隐藏/寻找”展览,一同参展的还有最著名的美国画家安德鲁•怀斯(Andrew Wyeth)所作的一幅男子裸体正面像。

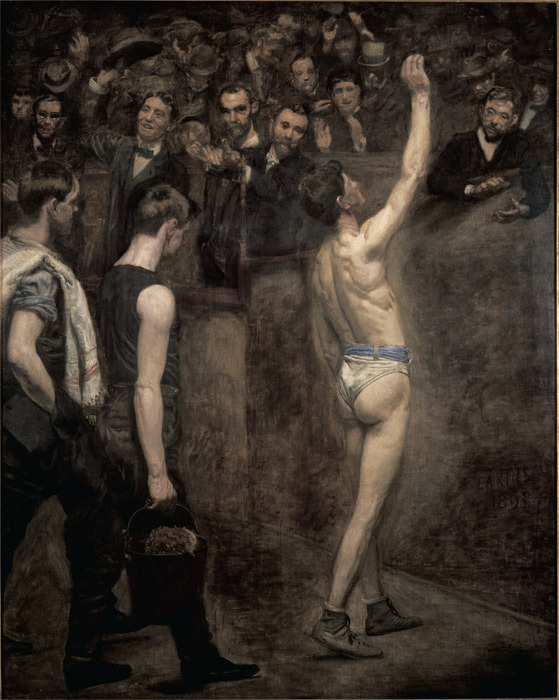

这次展览的位置很蹊跷:观众需要登上宽阔的楼梯来到2楼,然后穿过美国历届总统的肖像馆,再穿过一个名为“为公正而战”(The Struggle for Justice)的小型民权展览,最后才能看到“隐藏/寻找”展览。观众进入巨大的展览空间的时候首先映入眼帘的是托马斯•伊肯斯(Thomas Eakins)的《Salutat》(1898)。这幅作品大胆地展示了拳击手几乎裸露的身体,而在当时,同性恋(homosexual)还是一个非常罕见的词。在这幅作品旁边是AA Bronson的《菲利克斯, 1994年6月5日》,在创作这幅作品的时候,“不敢宣之于口的爱”(the love that dare not speak its name)已经成为了政治运动。

此次展览上的作品早就单独在博物馆、书籍和杂志中出现过。而现在,它们被放在了一个关于从19世纪晚期到21世纪初期的历史序列的展览中被历史化了。这次展览的一百多件作品令人目不暇接。参展的艺术家本人并非都是同性恋,但他们却共同构筑了一座真实的美国文化殿堂。在“径直”的一侧,陈列着贝洛斯(George Bellows)、 杜尚、伊肯斯、 奥基夫、 斯特海曼(Florine Stettheimer)和怀斯的作品,另外还有那些公开承认自己是同性恋的艺术家,包括:梅普尔索普、 George Platt Lynes、 Hujar、 Marsden Hartley和沃霍尔。(需要说明的是,参展的艺术家基本上都是白人,只有少数几位非洲裔的美国艺术家、亚洲艺术家和拉美艺术家。尽管展览不应该按照肤色进行划分,但肤色问题对于同性恋肖像来说又意味着什么呢?)。但是“隐藏/寻找”强烈地指出,性的欲望并非此次展览的宏旨。Katz在那篇经过缜密研究的画册文章结尾处指出:“这本书类似于全面的考察,将某种行将消亡的人载入史册。”他的这番论述并非指同性恋的灭绝,而是对性的多元化能够被广泛接受的期盼。

在展览所划分的“前同性恋”时期到“后石墙”时代之间,有些作品十分引人注目。Paul Cadmus的《我的信念》(What I Believe,1947-48)是48人的肖像。左边的是男同性恋(包括E. M. Forster、Lincoln Kirstein、 Christopher Isherwood、Jared French和Cadmus等)。而位于右侧的是以希特勒为首的无名异性恋。Cadmus的这幅画是一种温文尔雅的鼓动,是最早将同性恋表现成一个族群的作品之一。在这幅作品不远处是Jess的拼贴《鼠尾》(The Mouse’s Tail,1951–54),这是美国艺术家创作的具有明确同性恋政治倾向的早期图像之一。要不是因为作品的题目,Jess所要传递的政治信息很容易被忽略,在作品的左下方有一段文字:I’LL BE JUDGE, I’LL BE JURY . . . I’LL TRY THE WHOLE CAUSE, AND CONDEMN YOU TO DEATH(我就是陪审员,我就是法官,我要亲自执法审判,我要判处你的死刑)。

在这次展览上,最具有视觉创造性的作品大多是作于1969年“石墙骚乱”之前,那时,隐藏是必要的,而且同性恋发明了这种各样的办法寻找搭档(例如配一条红色的领带,或者拿着一份《体格画报》以此来证明自己是同性恋)。而在这次事件之后,这些符号变得更加具体(例如,他们使用的手帕不仅表示了自己的性取向,而且还标明了自己具体的性诉求)。

对于那些在世的艺术家,策展人要顾及他们的感受,因为他们有些人不愿意透露自己的性别身份。例如传奇式的、沉默寡言的约翰斯(Jasper Johns),Katz与Ward决定他的参展必不可少,因为他格言式的“肖像”表现了他与劳森伯格的关系。要是没有墙上的这些题签,这些肖像所蕴含的欲望和失恋之情就无法传递,艺术家所隐藏的东西也就无法呈现。

此次展览最后一件作品就是前文提及的Bronson的巨幅照片,这幅照片上的菲利克斯(Felix Partz)是观念艺术团体General Idea的成员。这幅拍摄于他死于艾滋病后之的几个小时的作品成为了这次展览上最令人震撼的作品,因为它将死亡和性别身份融合在了一起。General Idea小组的唯一幸存者Bronson将Partz生前最喜爱的东西收集起来(他的录音机、遥控器和烟)摆放在有着鲜亮图案的床罩上。这张照片并没有采用死者的面具来增加任何审美性的保护,而是让我们直面这个曾经活泼的人的那双睁着的眼睛和枯竭的面孔。

这件作品留给人一个驻足的空间,让观众想到了那些已故之人,想到了一个世纪的压迫与解放,并思考新的世纪又能带来什么。

史蒂芬•沃森论(Steven Watson),作家,出版物包括《垮掉一代的诞生:梦想家、反叛者和潮人, 1944-1960》(Pantheon, 1995)等。

译/ 梁舒涵