当我好几次听说那些写过塞·托姆布雷(Cy Twombly)的人表示他们从未见过艺术家本人并为此深表遗憾时,我常为此深受触动。1996年,我非常有幸去了意大利,成为塞的座上宾,两年前,MoMA举办过Kirk Varnedoe组织的大型回顾展,我觉得一定会有很多人对艺术家私下的生活以及他究竟喜欢什么感兴趣。塞并不是一个容易让人了解的人,但相处下来,当我了解到他有些高傲的秉性后,我们就成为了朋友。我从未为此写过日记,我们正处于一个善于遗忘的年代,不过,当时我妻子陪我去了古老的海滨城市加埃塔(Gaeta––塞大部分时间都居住在此),在她的帮助下,也许可以近距离地勾勒出这位艺术家生平的样子。

当我准备为The Nation杂志撰写他1994年在MoMA的回顾展评论时,几乎对他的艺术毫不了解,只知道因为“关于康茂德的九种言论”(Nine Discourses on Commodus),他曾被批评家、雕塑家多纳-贾德(Donald Judd)严厉抨击过,作品早在30年前曾在Leo Castelli的画廊展出。这是艺术史上很为著名的一场抨击。贾德认为那件作品被清洗了,将展览批为一场“惨败”,认为其中的作品就是颜料“滴下来或者溅上去再加上很偶然的铅笔线条的结果,”并且直接地推出结论:“跟绘画没有任何关系。”

当时我并不是一个艺术评论家,我也没有看到Castelli的展览,但是我在一篇回顾展的评论里提到了贾德毁灭性的形式主义攻击(1984年我被任命为The Nation杂志的艺术评论家),在文章中,我努力对挂在MoMA昏暗展厅内的那些黑板画进行阐释。和普遍的看法不同的是,我觉得那些简朴的画作上孩子般的潦草和无忌(一行一行的一连串的圈),一定意味着什么。我也认为这些画正是对贾德批评的回应:

小时候被叫到黑板前的场景,时常萦绕在我们的记忆中,这种经历并不愉快,在大庭广众之下,我们对着老师和同学,努力地拼写单词,填数,组词,或者说,就是让大家看看我们的板书究竟掌握到什么程度了。

我并不知道托姆布雷对我的评论的看法是什么,他对此只字未提,但我想一定是对他有所触动。两年后,他邀请我去意大利。一切都安排得非常正式。一天,他的纽约经纪人拉瑞-高古轩问我哪天晚上在家,塞的合作者、爱人、评论家、助手尼古拉-德尔-罗肖(Nicola Del Roscio),很快在约定的晚上打来电话,他编撰了一个关于塞的雕塑作品的画册,问我是否愿意为这些鲜为人知的作品写篇文章。我说这些作品也几乎没看到,无法接受这个重任,尼古拉说所有的雕塑都在他或塞的住处,我可以去他们那里,想呆多久就呆多久。我思忖后,感到这将是一场迷人的冒险之旅,于是告诉妻子我们要去意大利。她当时有所怀疑,然后我们收到了一封尼古拉亲自写的请柬,言辞热情大方,芭芭拉觉得这个机会不容错过。几星期后,我们来到了加埃塔。

这里位于意大利西海岸,在罗马和那不勒斯之间。二战期间,我曾经在那里当过兵,所以此地曾遭受过海军炮火的洗礼,尤其是Valletri海岸。如今,四处的墙上依然是弹孔累累,有一个种植着棕榈树的大广场,树上落满了尘土,呈现出地中海畔粗粝而破落的地方特色。尼古拉住在一座陡峭的山上的一座老宅里,从那里可以看到海峡,老宅之前的主人是教会的美食家,经常派他的仆人去草坪上捉那些非洲飞过来的倦鸟。有一个小教堂,地上是装饰性的瓦,我猜着一定是罗马的晚期风格。尼古拉主要靠出售古典画框谋生,这些画框有序地挂在墙上,他长得有些像年轻时的卡拉瓦乔,将自己的生活打理得很好。他很快成为我们的朋友,而这份友谊也一直保持了下去。(911时,他不仅来电慰问,还催促我们去意大利住在他那里。我没法想象塞能够做到这点,虽然他也非常友善,但曾经也将你审视一番)。我们到达后,尼古拉从探出窗户挥舞手巾表示我们到了,塞也挥舞着致意。他住在山下,尼古拉住在上面,他们能看见彼此的窗户,二人时常用这种特别的方式交流。

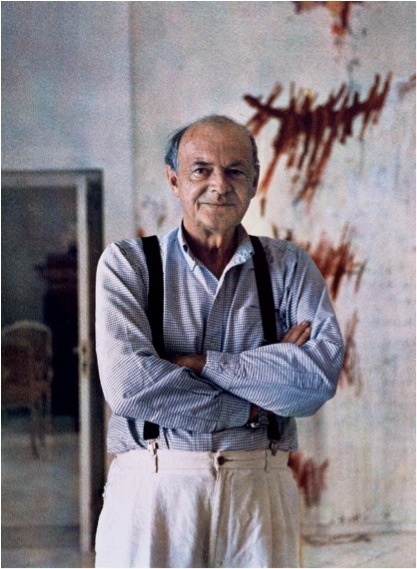

塞看上去像个罗马的参议员,高高的,大鼻子,很有威严。沿着广场散步时,他常穿着亚麻或棉布的套装,但要是穿上托加袍,他看起来就更自然些。他的住处,房间都是连接在一起的,有种阿拉伯村庄的感觉,圈起了一个花园(尼古拉有一个棕榈树花园)。房间里都是他在旅行时买的稀有艺术品。在那间用来画画的异常整洁的房间里,他正在创作一组关于海战的图画,塞表示他只是用少量的颜料,这一点支持了我关于颜料和意义的理论:油画中所滴下来的光亮就是情感的迸发,而不仅仅是一团团的颜料。他的作品以一组关于勒班陀战役的挂毯为基础,如果没记错的话,这些挂毯是他通过Doria-Pamphilj家族的一位成员才有幸目睹到。塞与那些上层人物相处起来很容易,他成为贵族出身的Tatiana Franchetti的丈夫也说明了这点,Tatiana是他的赞助人Giorgio Franchetti的姐妹,本人是人像画家。二人1957年在意大利旅行中相遇,两年后在纽约结婚。他们并不住在一起,但塞每天都和她保持联系。育有一子名为Cyrus Alessandro,也是一名艺术家。Tatiana去年过世。

除了尼古拉告诉我们的那些之外,关于她和这场婚姻我知之甚少。他和她并没那么好。多年后也就是2005年,我在纽约惠特尼美国艺术博物馆看了一场展览名为“塞·托姆布雷:纸上五十年作品展”,展出的一个系列有个诗意的名字叫“理想婚姻的场景”(1986),我试着为这个题目找到文学源头,但没人知道有那篇文章与这个名字完全有关。伯格曼1973年的电影《婚姻场景》很快进入了我的脑海,但是他所描述的婚姻结合,一点也不理想。最后,我觉得塞一定是从某方面来指涉他自己的婚姻。我借用了这个题目,用在这篇回忆录上,将原有“婚姻”一词改为“友谊”。

塞一直很慷慨,在餐厅里,他从口袋掏出钞票而不是打开钱包。他说这样更安全些。一天晚上,当一个来自塞的母校的学生来到我们桌前时,塞撕下几张钞票。我忘了这个年轻人叫什么名字了,他被我们的谈话吸引,加入进来,和我们呆了很久,聆听讨论。

吃饭时我们谈论的一个话题是西斯廷教堂天花板的清洗问题,当时这项工程刚刚完成。塞对此表现出莫大的兴趣:湿壁画并非因大幅度清洗才变成矫饰主义杰作的。我对此是持怀疑态度的,但当我和芭芭拉结束在加埃塔和罗马的小住后,我们去了梵蒂冈,去看那了不起的湿壁画,我觉得我看到了一些新发现。实际上,我写了很长的一篇研究文章是关于米开朗基罗的拱顶的,很快我就计划发表。

不过,我在意大利的主要任务是研究塞的雕塑。在尼古拉的卧室,有件作品叫《阿芙乐》(Aurora), 是1917年圣彼得堡开火的巡洋舰的名字,阿芙乐号的开炮,标志着十月革命的开始。这件雕塑,当然并非是一件模型船。是2乘4长的松木,上面是一个原木做的小船舱,甲板上镶嵌着一根钉子。就好像苏联的小学生做的东西,那个钉子似乎在表明这是在家里纯手工制作的。上面涂了一层白色颜料,塞的大部分雕塑都是如此。它们由干花、木片和棕榈叶做成。

我的文章很关注其中的一件作品。这件名为《塞克努斯》(Cycnus,天鹅)的作品,可以回溯到1978年,它象征了一位如阿基里斯一样的勇士,但又有些脆弱:阿基里斯的肌腱在这里变成了塞克努斯的脖子。阿基里斯将按住对手的头盔的后面,杀掉了他。令人吃惊的时候,天鹅竟然从他的体内飞出来。天鹅就是棕榈叶,表现了振翅飞翔,而依附的木块,则意味着身体本身。

那些雕塑质朴而简单,但非常动人。我们在塞在罗马的工作室看到这些作品,那里位于Palazzo Farnese附近的一座古老建筑高层,沿着纳沃纳广场上去就是。我们从加埃塔乘车去了那里。一路上塞都一直谈论着谁住在那里,我们将会看到什么。工作室他妻子作为嫁妆送给他的。这一次,塞和我们相处起来非常放松,虽然他对我在文中提到马塞尔-杜尚很生气,因为他觉得他们并不一样。当然,他做雕塑的材料也是“现成品”。他几乎很少触碰它们,就算真的有,但依然是让它们保持原状。尼古拉不时带来杂草或者木料,想知道这个或那个能否做成一个好雕塑。我知道很多艺术家的助手就是在这方面提供帮助的,比如玛瑟韦尔,Mapplethorpe等等。他们工作室并没有很多工人,但却有帮忙的助手。除了尼古拉,我想塞都是自己进行操作的。

冬天的时候,塞居住在弗吉尼亚州的来克星敦,Washington and Lee位于那里,他的父亲曾在那儿担任棒球教练。芭芭拉和我在来克星敦见到了塞,当时我被他的教师好友Harry Pemberton邀请参加演讲。我决定将我的关于米开朗基罗的文章变成一场关于西斯廷教堂拱顶的演讲,将其献给塞和尼古拉。当时并没有资金支持,但我们坐上了高古轩租下来的私人飞机,里面有披头士用德文唱的歌。在那里的美好时光,让我们深入地了解了塞在来克星敦的生活,更重要的是,此行加强了我们之间的友谊。

塞利用在Washington and Lee之便,旁听了俄罗斯和古典文学课程。他很博学,有点像玛瑟韦尔,除了受到贾德的攻击外,他从未在学识上失手过。塞和摄影师Sally Mann的关系很好,我们曾共度晚餐。她是一个具有原创力的思想家,给我们展示了她当时正在进行的项目——拍摄二战场所,这些都是巨幅的如画般的图片。塞当时正在拍摄花朵,给我们看了一本有他图片的书。

我们的友谊愈加深厚。在我的意大利之旅不久后,塞和尼古拉飞往巴黎参加芭芭拉在档案街Mantoux Gignac画廊的开幕展。2001年,我和芭芭拉参加了他在华盛顿的国家美术馆举办的大型雕塑展,以及几年来在高古轩举办的小型展。塞要是在纽约的话,就会打电话过来,我们不时和他与尼古拉一起吃饭。

奇怪的是,关于2005年在高古轩的Bacchus展,我并没有从塞那里听到只言片语。这些画作几乎是“关于康茂德的九种言论”(Nine Discourses on Commodus)的翻版(康茂德是古罗马一位臭名昭著的君主),也许最好将其命名为“与酒神狄俄尼索斯的对话”。紧密相连的红圈在纸上肆意地旋转,飞溅。我想起了卡拉奇在法耐斯宫屋顶的描绘酒神巴克斯驾着战车的壁画。我希望我能够和塞谈谈这件作品:画下这些粗粝的一圈圈的红,需要很大的力气吧,此时他将近八十岁了,我很好奇他是怎么卯足力气举起画笔的,倘若他用画笔的话。尼采若是看到,一定会称这些画为酒神式狂欢之作,只有神才能达到如此酣醉之境。

展览过后不久,托姆布雷的一个朋友Ophra Shemesh告诉我塞想知道我对那些新画的想法。无法想象他竟然毫无芥蒂地询问他人对其作品的看法。我知道此时我已赢得了他的尊敬。

我们看到的最后一场展览是2007年的广告版大小的菊花画,其中的一张登上了报纸,因为一个在阿维尼翁的女孩在这张画上留下了吻痕。酒神巴克斯才能赞同这样的惊人之举吧。沃霍尔会展出癫狂的女人Dorothy Podber射下弹孔的“玛丽莲-梦露”系列。与之不同的是,多纳-贾德则会将金属格子的雕塑松岛机器修理店以保证直线的完美。我思忖,按照尼采的说法,那就是纯粹的阿波罗式艺术。塞则二者兼具:既是阿波罗式又是狄俄尼索斯式的,这位来自弗吉尼亚的画家绅士,想必在他画画时,拳头里握住的正是一团团的颜料。

译/ 王丹华;校对/陈镜暄