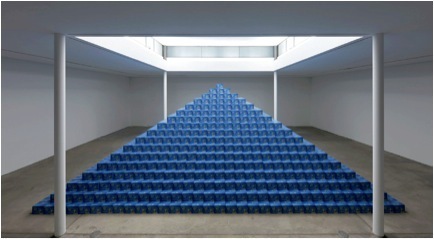

观众经过一个院子进入KW协会,展览的场地就位于一条狭长的走廊尽头。如果你有幸成为第一个参观该展览的人,你就会看到地下展厅里矗立着一座用蓝色纸箱整整齐齐堆起来的金字塔。我到的时候金字塔还没走形,但箱子里面却被彻底翻腾了一遍,因为里面藏着72000瓶免费啤酒,观众可以拿走、送人、喝掉,或者随意处置。展览结束的时候,金字塔的形状已经面目全非了,只留下一堆湿透的纸片和一圈碎玻璃,就像经历了两个月的狂欢之后柏林的一家俱乐部的狼藉景象。

目前生活在柏林的巴黎艺术家西普里安•加亚尔(Cyprien Gaillard)在这个作品中使用的啤酒来自土耳其。这种以弗所(Efes)牌的啤酒在柏林到处都能看见。在土耳其语里,Efes就是指小亚细亚的古希腊城市以弗所,这座城市以古代世界七大奇迹之一的阿尔提米斯神庙著称,但这座神庙于公元401年被一群基督教狂热分子毁灭。另外,加亚尔还想暗示著名的帕加马祭坛。这座祭坛出土于小亚细亚的同名古城的卫城的,后来其装饰带于1880被移到了柏林。这座祭坛的阶梯得到了重新修建,目前就藏于距离KW协会不远处的博物馆岛上:有人说这样的保护无异于破坏,不过这的确是掠夺。这些啤酒不仅令人想起那些跨越时空历史遗迹,而且也会想到当前关于古物的争论:埃尔金大理石的光辉何时能够暗淡?站在“普世价值”立场上的人认为应该保存在伦敦,而那些站在“民族”立场上的则支持雅典,但到头来,类似的争论只能让这些问题变得更加复杂。因为以弗所和帕加马都位于今天的土耳其境内,而加亚尔这件装置所引起的共鸣也同样可以对号入座,令人浮想联翩:我想到了往昔的德国式传奇和古希腊,启蒙运动中那些尚古派从中构想出了古代艺术的理想,这也促发了各种各样的新古典主义(例如温克尔曼提出的著名的“高贵的单纯与静穆的伟大”);想到了纳粹,他们将雅利安时期的希腊假定为帝国的古代前身,所以希特勒和斯佩尔将柏林重新想象为“日耳曼”的核心地带;想到了当今在德国工作的土耳其“客工”的低微处境;想到了去年德国总理默克尔宣布德国试图建立多元文化社会的努力已经彻底失败之后引起的争议;想到了当前土耳其仍没能入欧的模糊身份(尽管欧盟现在已风雨飘摇),但仍然是变革后的中东的一个强国,等等。帕加马装饰带表现了奥林匹亚诸神对抗巨人的场面,这也是新旧秩序的冲突,去年春天加亚尔的这个展览巡展的时候,“大国之争”(gigantomachy)重新席卷欧洲、中东和北非。

这个展览除了能唤起那些不同寻常的文化政治方面的联想,还能由此联想到艺术史:那些盒子让人想到了沃霍尔和贾德等艺术家,我们由此可以发现,极少主义和波普艺术一样,都依靠商品形式的连续性。我们还会通过箱子堆出的完美锯齿形及其必然的坍塌想到史密斯,以及同为德国艺术家的博伊斯的社会性雕塑。因此这个装置也很容易被当成对关系美学现状的评论。虽然作品唤起了这些文化和艺术史方面的联想,但我们究竟会联想到什么?

这就要看你的心情了,它可以是一次欢闹的社会活动的公开邀请,也可以是柏林的又一次公开畅饮。开始的时候,观众们坐在这座金字塔上,就好像是体育馆或音乐会上的观众席,但后来,观众自己却成为了主角。免费啤酒的确吸引了艺术圈以外的各界人士,但这样的慷慨也不无矛盾之处。这些Efes啤酒价值4万欧元,拐来拐去,最后买单的还是德国纳税人,他们很快就会踌躇于继续给希腊提供援助——很多德国人认为这是维持,而希腊人则认为这是灭顶之灾。(德国人会说“我们凭什么救济那些失业的希腊人?”而希腊人则会说:“我们凭什么干一辈子就为了还德国银行的债?”)。这件装置留下的残迹定然不是解决社会问题的办法。这里所突出的并非关系美学要掩饰的尖锐社会对立,而是公众的不稳定心理,从古斯塔夫•勒庞(Gustave Le Bon)到佛洛依德和伊利亚斯•卡内提(Elias Canetti),再到最近的学生运动都可以说明这一点。正是这种不稳定心理让这件装置的意义也变得变幻莫测,它既是一个东西,也是一次事件。加亚尔仿佛在指出,参与和破坏只有一步之遥:“破坏者”(vandal)指“故意破坏或损害公共或私人财产的人”,或者“日耳曼民族的一支,曾于4-5世纪入侵过高卢、西班牙和北非,并且于公元455年洗劫罗马。”

霍尔•福斯特(HAL FOSTER),普林斯顿大学TOWNSEND MARTIN艺术与考古教授。其最新问世的著作包括:《艺术建筑》(The Art-Architecture Complex,VERSO出版)和《波普第一代:汉米尔顿、里希滕斯坦、沃霍尔、里希特,和拉斯查艺术中的绘画与主体性》(the First Pop Age: Painting and Subjectivity in the Art of Hamilton, Lichtenstein, Warhol, Richter, and Ruscha, 普林斯顿大学出版社)。

译/ 梁舒涵