初来北京的人总会被读在这座城市路上的大小车辆吓一跳:自行车、三轮车、电动自行车、骡马拉的板车、各式各样包着铝制外壳的三轮摩托车。最令人吃惊的不是数量,而是种类。人们对当代中国的刻板印象也许还停留在千人一面上,毛时代自行车的海洋或奥运会开幕式上整齐划一的表演方阵就是最好的代表,但这些表象之下,其实隐藏着丰富的多样性——需要你训练自己的眼睛去发现它们。刘韡的创作实践也许可以总结成面向这种训练的启发性事业,鉴于如今中国各种不平等形式往往不被人察觉,这样的工作就显得更有必要。面对刘韡的雕塑、绘画以及半抽象的大型装置,你很难想象它们的制作地和展出地之间差距有多大。前者位于北京郊县,后者当然是遍布世界各地的美术馆、画廊或艺术中心。然而,当刘韡每天从他的高级住宅小区到北京五环以外的石家村工作时,这种差距便一次又一次进入他的视线。

石家村从技术上说是北京的一部分,但站在尘土飞扬的街道上,看着两边低矮的平房,你绝对感觉不到丝毫大都市的气息。严格说来,石家村里住的也不是北京本地人,而是各地上京务工人员。根据中国过时的户籍制度,这些人因为离开了自己的户籍所在地,又没有取得现在地的长期居住许可,所以一直处于一种既不算城市人口,也不算农村人口的悬置状态。这一人群的出现充分体现了中国目前迅速的城市化进程以及过时的社会主义分级体系带来的后遗症。和目前中国所有个体以及机构现状一样,石家村居民的生活也说明了从农业经济到工业及后工业经济、从马克思辩证唯物主义到单纯唯物质主义的迅速转型给人们带来的迷失和不安。

在中国艺术家当中,刘韡特别擅长揭示和探究各种矛盾关系,这在去年夏天上海民生美术馆举办的艺术家个展《三部曲》上体现得尤为明显。我们可以从他的创作实践中看出一个稳固的积累过程——视觉风格的层次越来越丰富,材料不断堆积、增长——最后在展场达到顶峰,凝固成一种狂热的过度。刘韡最重要的作品之一《这仅仅是个错误 II 》(2009-2011)在这次个展上占据了显眼的位置。这件装置由各种颜色的木质门框、金属门闩以及其他从拆迁工地淘回来的废品堆积构成。之前在北京长征空间展出的《这仅仅是个错误I》则挖开了展厅地板,将上述结构放入其中,营造了一种考古挖掘现场的感觉。而在民生美术馆的展览上,主展厅门口摆放的这些拱廊框架、笔直的立柱和尖顶、以及放大的多面体几何形状看上去就像带有未来主义色彩的简略版哥特式建筑。在《黄金分割》(2011)中,艺术家用厚重的金属板把老百姓生活里的普通家具跟中国新富阶层最爱的豪华型家装用品 “缝”到一起,制作出若干古怪的混合体。另一边,一排老电视(《开/关》,2011)被设定在不断开关机的状态上,屏幕上时不时闪出一道道荧光线。同时展出的还有艺术家2005-11年的系列绘画《紫气》中的最新作。和充满动态感的《紫气》相比,来自《徘徊者》系列的宽色带厚涂画面就显得内敛和节制。

自2006年就在刘韡头脑里逐步成型的一系列想法到民生个展时终于有了一次全面的呈现。首先,这次展览让人明确地看到刘韡对都市建筑以及相关材料(如工业废弃品或消费品)的运用和塑造。在《这仅仅是个错误》之前,刘韡已经制作过若干类似的蔓延“城市”。其中最有名是2006-2008年的装置《爱它、咬它》。这个巨大的都市模型全部由生牛皮做成,圣彼得大教堂、五角大楼等在现实中完全不可能相遇的地标式建筑被艺术家拉到一起。2007年,刘韡创作了《徘徊者》:反乌托邦式的巨型结构当中,环状排列的桌椅、光秃秃的树干令人想到空荡荡的会场——也许是一个废弃的村委会会场?与此同时,《紫气》系列则既像在暗示城市天际线,也像在表现超级大都会中基础设施的垂直度——作为都市生活物质前提的水、废物、能量、交通、信息的流动。

最重要的是,刘韡呈现给我们的城市是非历史性的,是物质没心没肺的流动、腐坏、拆除和建设。中国的房地产热潮不断抹掉旧的,添加新的,把城市建筑环境变成了一张可以无尽重写的白纸。在没有历史的城市里,我们不得不屈从一个压倒一切、永恒的现在。没有任何可以帮我们组织现实体验的历史叙事,只有刚刚过去的那一刻和永远混乱的此时此地。

“现实太强大了,” 刘韡曾说,我们“(在强大的现实中)经常是麻木的。”怎样理解这句话,如果要从民生美术馆展出的作品中找线索,那么答案可能是他感觉应对这种麻木最好的方法是一次强有力的冲击或干扰,借此激发我们的感受力,并强迫我们重新审视自己对世界的认知或理解。然而,他所选择的并非简单回归上世纪西方前卫艺术用过的陌生化以及知觉更新策略。那种更新,那种对变化和震惊的体验已经成为今日中国不断推倒重来的现实:历史被坚定不移地擦除,乌托邦式的未来却无处可寻。刘韡的策略不在于对已经失去的时间或历史连续体做堂吉诃德似的修复——尤其是实证主义层面的修复——而在于找到一种能够容纳,甚至澄清当下无止尽骚动和干扰的艺术范式。

1972年出生的刘韡是他那一代人里第一个在民生美术馆巨大主展厅举办个展的艺术家。鉴于如此殊荣,回顾刘韡的艺术生涯,起点却是具有颠覆性的半运动式艺术团体“后感性”就显得有些讽刺。实际上,如果不对“后感性”多层次的活动轨迹做一次梳理,我们基本不可能理解刘韡如今同样多层次、跨媒介的艺术实践。“后感性”这个标签可以用来指代1999年在北京举办的那场重要的同名展览,也可以用来指代1999到2003年期间在北京各个临时场地组织的一系列展览活动,或指由于对上一辈的政治理想主义和理性倾向感到不满而聚到一起的相关艺术家们。尽管经常被拿来跟维也纳行动派或YBA做比(和YBA一样,很多“后感性”艺术家,如孙原、彭禹、杨福东、邱志杰等,后来都成为圈内重量级人物),但对该团体影响最大的还是激浪派反艺术、反意识形态的立场。除1999年的同名展览以外,“后感性”的展览活动都有一套自己制订的规则,而且每个艺术家必须按自己的方式现场对该规则做出反应。这种做法催生了一种自给自足独立实践模式,该模式建立于对具体语境的即时回应——而不是他们作品里常见的大木偶剧似(Grand Guignol)的戏剧感——基础上,可以说是“后感性”最大的特点。

1999年“后感性”展览上,刘韡的参展作品是多屏录像《难以抑制》(1998)。这是他的第二部录像作品,第一部两个月前在另一场地下展览上展出。再往前回溯三年,他从杭州中国美术学院油画系毕业,回到家乡北京,兴趣也很快从绘画转向其他媒介的实验。期间,他一边在《北京青年报》做编辑,一边参加一些艺术家自己组织的展览。2003年,应侯瀚如邀请,他参加了第五届深圳国际当代雕塑展“第五系统:后规划时代的公共艺术”。之前习惯于跟一小群比较亲近的朋友合作的刘韡这次有机会单独创作自己的项目,而且还是在国际知名策展人策划的公共、“官方”展览上。他最初提交的方案面临很大的后勤问题——你想想,购买一架飞机舷梯并将其运到公共展场,困难度不言而喻。尽管这个想法一开始通过了,但最终未能实现——野心太大,成本太高。(最后他展出的作品是三架巨大的户外秋千。)对许多艺术家——尤其是工作在公共领域的艺术家——而言,这可能是一次可以预见的失望,但对刘韡来说却近乎一场灾难。他头一次看到“系统”掐断作品的能力,也意识到自己欠缺在这个系统里做艺术所必需的政治和预算上的协调让步能力。他将这次失败视为自己创作的一个转折点。后感性的实验精神堪称顽固,但最终未免显得主观。而刘韡从这时开始,便逐渐从以前过度乐观的幻想转向更加实用的路线。

经过此次挫折,刘韡进入了一个新的阶段。据他自己称,从那时起,“我再也不能把现实放到一边。我开始观察并思考我们每天碰到的东西如何带有它们自己的历史和目的。”到2006年,他似乎已实现了一次决定性的突破:接下来的作品开始关注日常生活中触手可及的物品,放大来看,也包括规定了我们日常生活的各种系统。

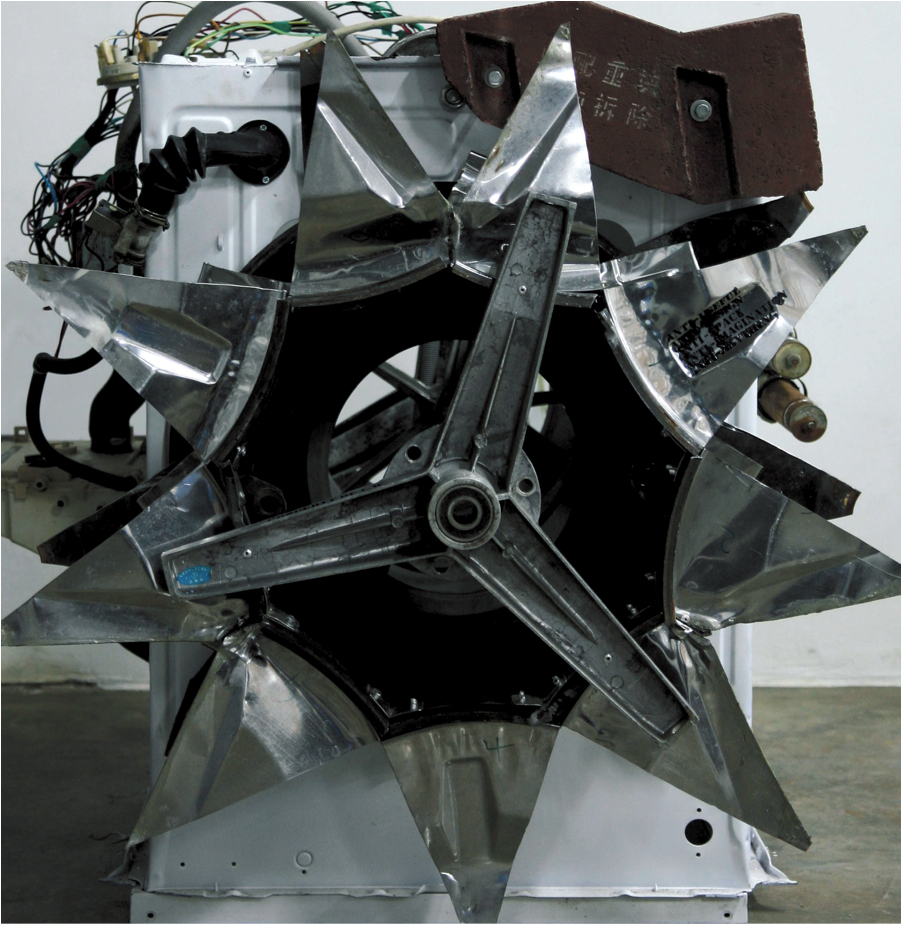

此次转变中的关键作品是他2006年的《反物质》系列。在这组雕塑中,洗衣机、排风扇等日常用品看上去似乎被一股不知名的力量炸开、切成两半或内外翻转。扭曲的金属组件呈星形向外散开,电视机以及其他电器的塑料外壳被剥掉,露出里面密密麻麻的电路线。每件作品上都打上了“刘韡财产”的字样。此处,现成品完成了它长久以来作为艺术创作对批量生产和消费主义的回应这一任务,但同时又明确区别于它最初作为反对布尔乔亚艺术独立性之宣言的作用。刘韡通过签名承认了后杜尚主义的影响,但又把艺术家的签名变成私人财产(而不仅仅是作者身份)的标记,这一姿态在中国语境下显然拥有跟在西方语境下不同的含义。在中国——布尔乔亚式的独立本身已是一种完全不同的物品、网络以及财产观念的反转——现成品始终带有某种失败或损失的隐含标记。刘韡后来开始把自己的名字印到街头找来的混凝土水泥块上,实际等于在这一失败模式上做了一次重新书写。比起观念艺术家“选择权力”的声明,这些“签了名”的水泥块看上去更像对公共财产与私有财产之间滑动分界线的一种劝诫式的评论。

事实上,扰乱艺术品和商品之间不断变化的微妙界线相当于重复了国家的角色。因此,该作品瞄准的是刘韡眼里的当代中国的资本主义神话:所有东西都可以在市场上公开买卖,但到最后仍然归国家所有。印着他名字首字母的标志既代表他本人,也代表某种不确定的权威力量。同时,标志本身带有明确的记号性质,令人联想到颜料喷涂到物体表面的过程,因此巧妙地强调了作品的物质性,而不是生产现成品所需要的观念操作。

在他2006年创作的另一个系列《看见的就是我的》里,刘韡用切割的方式进一步凸显了这种紧张关系。他先用宝利莱照相机拍下自己工作室室内或周围的家用电器和家具,接着按照片图像的切割比例对实物进行切割。比方说,如果某张照片上台球桌的一角被宝利莱相纸的白边遮住了,他就会按照片的样子把真正的台球桌切掉一个角。最后,没有角的台球桌、被切成细条的冰箱、左右分家的沙发跟原来的照片一起展出。这些经过改造的物品把弗兰克•斯特拉的名言“你看见的就是你看见的”推到一个近乎荒诞的极致。作品用讽刺的语言让我们看到知识的偶然性、再现表征的流变及其不可避免的扭曲。

由此可见,在刘韡对现成品的运用当中,无论是《反物质》,还是《我看见的就是我的》,都指向了一种对物的重新投入,对实际体验和物体的再度造访。这些作品要求我们承认那些仍然保留在我们身边的存在与形式领域,即便新兴技术和相伴而生的社会模式正在不断产出新的、保质期更短的观点和知识。这种平衡感是刘韡跟目前中国许多艺术家工作方法的不同之处。后者里比如艾未未就将自己的作品分散到一个不断扩张的复制与宣传循环当中。

无论从哪个意义上讲,这种对物质性的执着都将刘韡引向抽象。两者间的联系在2008年杭州中国美院举办的展览“暗物质”上体现得最为明显。展场位于一幢学校建筑空出来的房间,布展方式很传统——地上放雕塑,墙上挂画——只不过刘韡在所有作品上都盖了一块黑色绒布,这样一来,不管绘画还是雕塑,都变成了抽象的色块。展场外也搭有漆黑的矩形绒布,仿佛在校园风景里挖出来的一个个黑洞。毕业后很长一段时间内,刘韡都没有做过任何架上创作。这次展览距离他重新拿起画笔仅有三年时间。他回归架上后的第一批作品都是非再现性质的:2005年的《克拉》系列中,晶莹的钻石漂浮在黑色背景上,宛如夜空中的巨大星辰。《紫气》的创作也差不多从这时开始。同时间歇性进行的还有另外一些绘画系列,其中包括按类似数字填色方式制作的波纹和瀑布图像以及若干具象作品,但从中我们可以感觉到沿着《冥想》系列的线索,创作者对朴实的抽象越来越重视。彩色水平色带涂抹而成的图像几乎可以被解读为克制的风景,同时也让人联想到出了故障的电脑屏幕。这些作品出现在2009年北京Boers-Li 画廊举办的刘韡个展“对,这就是全部!”上。该展览通过明显的形式对应集中体现了刘韡的绘画和立体雕塑形式间的关系:几何形状的单色画巧妙地与跟经过切割剪裁并被霓虹灯分割的直线型树木雕塑搭配,展厅另一端电视墙上闪烁的线条跟抽象的画面也有很好的回应。

刘韡的创作实践里明显缺少语言的成分。就连“刘韡财产”的标记都看上去更接近图标,而不是文本,他的作品似乎强调了创作者本人对词语的警惕。在刘韡的世界里,言说的价值很小。他曾经告诉我,他觉得大部分中国艺术家把90%的时间都用在“说”上,只留了10%的时间给“做”,而他的分配比例正好相反。

刘韡敏锐地避开了网上活动,比如最近吸引了艺术界大部分人士目光的社交网络微博(中国版的twitter),这从另一个方面将他跟抱团的中国艺术圈区别开。然而,刘韡并不是艺术生产上的卢德派(Luddite)——他心里的艺术家也不是穿着沾满颜料的工作裤、英雄般挥舞画笔的浪漫形象。去过他工作室的人都会看到大量的身体劳动正在进行,但艺术家本人参与的很少。早在2006年初,刘韡就开始雇佣村里的居民做零工,从那以后,工人的数量不断增长。现在,他的绘画和雕塑全部都由助手和工人完成。举例来说,那些树木、瀑布和山峦的风景画先由刘韡在电脑上做好设计,将这些图像转移到画布上的绘制和填色工作则由助手负责。但这种自动化生产并没有发展成机械化。刘韡更愿意保留手工制作的瑕疵、漏洞和偏差。他的水平色带画没有数码样板,全部是助手在艺术家逐步指导下完成的。此处存在某种即兴的元素:助手画完一条色带,艺术家看过之后再决定下一步怎么做。这个过程中,双方都不知道最终成品会是什么样子。对雕塑作品, 刘韡则放弃了更多控制权。《徘徊者》和《这仅仅是个错误》等装置完全是工人一个部分一个部分组装起来的,艺术家只是现场给一些口头的指示,有时借助草图做进一步说明,但从来不用技术性的图纸。刘韡和他的制作团队对最终成果都没有一个固定的事先构想。

因此,尽管刘韡很少实际接触他所用的材料,但他主要作为一名组织者、协调者和操控者参与劳动。在这个去技术化的“后表现”创作时代,他对手工艺专业性的拒绝并非个案,其他中国艺术家(除了艾未未以外,还有没顶公司/徐震、颜磊、张洹)均有类似做法。但刘韡选择这种生产方式并不是为了通过在一个品牌下推出“产品”来颠覆真实性。他不想让艺术看起来更像商品(现实里两者已经很相近了),也不是为了方便实现自己的设计。他的装置不用图纸,都是工人们这里添一点那里加一点,在不断修改调整中,在类似即兴创作的戏剧化形式中完成的。在这样的作品里,艺术家的主体性在于对工人“替身”的使用与控制。如果你问刘韡某个具体的形状或形式是怎么来的,他会耸耸肩,让你去请教他的工人,仿佛这一切都跟他毫无关系。而且,他有时还会回过头对已经“完成”的作品做出重要修改,就好像他的雕塑跟任何其他形式的物品一样,是临时的存在,处于持续变动当中。这是一种对“拼凑”手法的重新想象。现代主义里的“拼凑”艺术预设了一个历史性的过去,一个可以供人随意翻拣的垃圾筒。刘韡通过把他的结构建立在一个永久性当下的不稳定平面,提出了一种反叙事,这种反叙事与其说是在唤醒历史,不如说表现了历史的遗失。

这一切都应放到目前中国艺术与商业之间日趋紧密的关系里来看。二者互相重叠——例如私人美术馆和艺术中心主要依靠向公司出租展场获取资金,而财政紧张的国有机构也迅速跟进——造成的现实后果对艺术超越市场的能力提出了深刻挑战,更重要的是,它让人不得不面对艺术家能够或应该在这个系统内扮演什么角色的问题。就这方面而言,也许中国这种去技术化的艺术创作方式带来的最重要变化在于对艺术生产的地位以及艺术家的角色产生了何种影响。这种变化不仅仅是把艺术家从天才的位置上拉下来,更在于使人认识到艺术家几乎已经变成企业家、雇佣文人、自由脑力劳动者。然而,在中国艺术经济这个总体性比其他各处都更强的系统里,刘韡提醒我们,无论怎么分散,怎么异位,最身体的制作过程和劳动形式始终存在。他提议,艺术家能够也应该参与到所有生产领域——制作和劳动、物质性和再现性。这样做不是为了回退,而是要让即将成型的艺术家工作模式更深入,更丰富。

当我们意识到人人都可以是艺术家以后,就很有必要从本体论角度思考做一名艺术家到底意味着什么。的确,艺术家的作品应该始终是依据具体条件和情境而定,永远避开盖棺定论的说法,在中国尤其如此,这里的一切分类都尚不明确,公众对当代艺术的认识也极其有限。不久前,我问刘韡他的助手们会怎么描述他;把他当老板呢,还是老师、指导员、领导,或者介于几者之间。一般来说,上述几个角色总有一个是猜中的吧。但当刘韡半开玩笑地回答说“一个资本家”时,裂缝再一次打开了,这次不仅是在石家村和光鲜时髦的艺术界之间,也是在对他身份的不同诠释之间——一方面是在话语层面上推进当代艺术的界限,另一方面是在实际层面上拥抱企业家精神。哪种解读都没有完全错误。也许刘韡悉心地进入艺术生产的各个语域再度说明了历史记忆的消失以及物质知识的潜力。但对他而言,真相在制作过程中。

姚嘉善是一名独立策展人,也是北京箭厂空间的联合创办人。