ELIZABETH SCHAMBELAN:作为今年夏天第十三届卡塞尔文献展的艺术总监,你这次的任务不是用单个主题或概念组织一场展览。相反,目前透露的内容包括一系列人物、观念和问题,其中有些甚至是相互冲突的:比如一边是秘密、谜语、自相矛盾的难题,另一边是扎扎实实的科学。但这种学科交叉又间接成为一条推动整个项目进展的原理—— 当然了,当代艺术本质上就带有学科交叉性,这一点也反映在策展实践上,但就第十三届卡塞尔文献展而言,该倾向被推到一个新的极致,艺术的类别划分在这个过程中仿佛要被完全颠覆了。网站上列出的不是“参展艺术家”名单,而是“参与者”名单,艺术家只是几十种参与者里的一个类别,其他还有活动家、动物学家等等。系列出版物《100份笔记-100个思想》(由你和Chus Martínez发起,Bettina Funcke编辑)的作者包括科学家、诗人和各个领域的理论家。我们应该从哪种意义上把第十三届卡塞尔文献展理解为一场艺术展?或者说根本不该这么理解?

CAROLYN CHRISTOV-BAKARGIEV: 我认为,现在这个时间急需一种我所谓的全球脑力劳动者联盟,不管是哪个专业的,艺术家也好,科学家也好,小说家也好。我们急需站到一起发声,一起工作,共同提出命题。从历史角度看,“艺术家”是一个非常有限的概念。古希腊人的语言里根本就没有“艺术”这个词。他们用techné指代“艺术”,这个词放到今天就是“手艺”或“工艺”的意思。所以接下来艺术是否还能够被定义为一个独立的领域都是问题。没人能保证一百年以后,泰特现代美术馆或者纽约MoMA的藏品会一定是由今天所谓的当代艺术家创作的一系列人造物组成。也许那时候博物馆里收藏的是我们今天拿来当作知识和体验空间的东西。因此,尽管我不会说这次展览是学科交叉或跨界性质的,因为那样就等于暗示哪边都不靠,但它的确指向不同感知力、认知力以及不同形式的知识和行动方式之间的联合。

ES: 我很惊讶你用了“世俗”(world)这个词。从某种程度上说,这个词听上去非常老式了,它也出现在此次文献展的其他版块,比如“世俗陪同学校”作为展览的教育项目,主要负责组织讲座并训练一批大多来自本地的向导员引导观众参观展览。在准备今天采访的过程中,我自己想了很多,希望找一个同样老式的词来跟它搭配。最后想到的是“普遍主义”(universalism)。说得具体一点,我想到的是苏珊•巴克-莫斯(Susan Buck-Morss)2009年的新书《黑格尔、海地和普遍历史》。之所以想到巴克-莫斯是因为她和艾米莉•贾西尔(Emily Jacir)合作撰写了文献展笔记中的一份。然后我开始想你的策展方法论跟巴克-莫斯的历史方法论之间是不是有什么潜在的共同点。但促使我在两者之间建立起具体联系的还是一段引言,就此我也想听听你的看法。在你的文献展笔记《致友人书》(Letter to a Friend)里,你写道在文献展“所处的这个交汇点上,人们充分感觉到艺术的重要性,它既是一种国际共同语言,也提供一个由共享的理念和希望构成的世界(这就暗示了艺术的确在重建公民社会、治愈创伤和促进恢复的过程中扮演着重要角色)。”想要重新肯定艺术作为一种共同或普遍性语言所具备的治愈潜能需要很大勇气。对我来说,这一点跟巴克-莫斯重新召回“普遍历史”的号召是互相呼应的。也许两者都间接肯定了对于艺术,我们也许渴望重新唤醒某些人文主义理念。你觉得呢?

CCB:我很欣赏苏珊的著作以及她复杂、开放的方式,包括她如何把不同的点联接起来,提出我们之前没有考虑到的联系和历史。用词非常重要——词源学非常重要,某些共有的思想都是围绕词语展开。我们可以通过很多种方式组建上述联盟,同时不用主张回归现代主义的普遍性。所以我不用“普遍主义”这个词,所谓国际也不是在跨越国界这个意义上的国际,因为那样的话就等于重新构建了民族国家的概念。但在这一对互相关联的术语里,我觉得“世俗”可以找到它的当代性,而且又不会把我们带回到普遍主义。在十八世纪,“世俗”的意思仅仅是某个意识到世界的人。同时它也涉及到消除所谓文化和所谓自然之间在观念上的界线。左派的传统历史充满了各种人的问题、人文主义的问题——这个词我也不会用,因为它暗含了一种我想要反对的人类中心主义。包括堂娜•哈拉维(Donna Haraway)在内的展览参与者和顾问也对世俗这一概念起到了很大推动作用。

“世俗”这个概念能给我们带来一种新的视野,其中不同种类的知识平等共存,这里面不光包括西方水文学和奥地利本土有关水流和生态平衡的知识,还可以进一步延伸到比如植物向光性的相关知识。迈克尔•哈特(Michael Hardt)在2009年哥本哈根气候大会之后围绕这个主题写了一篇很有意思的文章,他在文中指出,以劳动分析为基础的马克思主义左派和生态运动的后继者之间应该建立联盟关系。这就意味着,在以政治为重心的社会运动和关注他者权利和视角的运动(如今“他者”不光是指妇女或社会边缘群体)之间建立联系至关重要。但回到单个概念,或者单一概念的缺失上来看:就部分意义而言,它跟在知识经济体系里抵抗知识生产有关。

ES:“谜语”的出处就在这里?

CCB: 是的。实际上,我有时会把展览其中一部分叫做“谜语”,它位于历届卡塞尔文献展的主展场之一—— 弗里德利希阿鲁门博物馆的圆形大厅。这里的展品包括贝鲁特国家博物馆被毁掉的雕塑残片、柬埔寨年轻艺术家Vandy Rattana的照片——照片展示的是上世纪七十年代一枚炸弹留下的弹坑,如今已经变成一道奇特的风景、乔治•莫兰迪(Giorgio Morandi)画的瓶瓶罐罐以及真的瓶瓶罐罐——他给这些实物也涂上了一层油画颜料。因此,这里存在一种语域的转移,从艺术品的虚构领域转向其外部世界。就某种意义而言,上述这些都是一个概念。但它作为概念就像象形文字也变成概念一样。你没法用它——你不能把它数码化;不能把它做成PDF发给谁。从某种程度上说,第十三届卡塞尔文献展是一种形式上的抵抗,概念上的抵抗,抵抗的对象是认识论上的封闭和知识生产。也可以这么说,我在组织一场罢工。

ES: 那你是不是把这届文献展在时间和空间上组织结构的延伸也视为抵抗的一部分?这届文献展不会有一个戏剧化的盛大开幕式,因为从技术上说,展览从2010年6月起就已经启动了。吉塞普•佩诺内(Giuseppe Penone)的《石头的思想》(Idee di pietra)成为文献展第一个与公众见面的作品。这株树干上放了一块大石头的青铜树于2010年6月正式“种”在了Karlsaue公园里。2011年,第一批“笔记”出版。而且过去几年,不少活动在全球各地陆续展开。比如,从2010年开始,AND AND AND小组就已经在突尼斯、纽约等地组织了一系列活动,这些活动加在一起就是他们的参展作品。另外,阿富汗、埃及、加拿大都有类似项目,它们都是第十三届卡塞尔文献展目前尚未公开的一部分。除了时间和空间的跨度以外,你还决定和“代理人”合作。你在网站上说这些“代理人”从某种意义上讲是你的代表——你把一部分策展责任交给了他们。你自己的策展权力也是分散开的,所以是不是可以说你希望让展览对一些即兴、随机、计划以外的变动保持开放?因此,本届文献展也是在以不同方式抵抗对某种透明性的要求。

CCB: 就组织计划而言,我不赞成完全的随机应变,就好像“现在想个主意出来,明天去实施”,但我也不愿意提前把一切都规划得井井有条,然后按照时间安排逐步完成。直觉和计划之间还有个中间状态,这就是命题的空间。它涉及到一个编排的工作,即对不同行动或运动的澄清,但同时也涉及编排的不可能性,即我们生活在同一时间或共时世界这一虚构叙述不可能是真实的,实际催生了很多痛苦和不公。

整个策划围绕四种处境展开,这四种处境是艺术家或任何一个人在行动过程中必然会经历的几个阶段:什么是处于围困之下?什么是处于希望当中?什么是撤退或退场?当我在舞台上表演时我在干什么?我所感兴趣的是,上述四种处境其实从来就是不可分割的。它们始终是互相重叠,彼此区别但又同时发生的。以卡塞尔为例:我们可以把卡塞尔看成是一个舞台——展览总是像舞台一样为我们提供一种表演空间。但卡塞尔同时也处于围困之下:艺术系统这套19、20世纪留下来的仪式正处于转型期,展览的理想状态本身已经变成了一种虚构。但你也可以说卡塞尔处于希望当中,因为从历史上看文献展是一个独立于艺术金融化大潮之外的空间,不受金融这个当代全球宗教的管辖。它背后有强大的公共资金支持,现在这种来自公共资金的支持越来越少见。然后是我们都知道的撤退的元素。无论是对仅仅停留几天的参观者,还是作为艺术家在一个项目上工作了好几个月的艺术家,这些处境和问题都是融为一体的。

同样的道理也适用于阿富汗。作为文献展的一部分,我们正在阿富汗举办一系列研讨会。阿富汗处于被占领、被围困的状态;同时也在舞台中心(约旦河西岸或加沙地带只要有什么动静都会立刻传遍全球);这是一个充满巨大希望的地区;也是一个撤退的地带。所以,尽管卡塞尔和坎布尔乍看情况完全不同,但两地都可以被视为既参与又逃离上述四种处境的地方。

ES:能不能再详细讲讲阿富汗和除卡塞尔以外的其他地区分别在开展什么样的活动?

CCB:六月底,坎布尔将有一场群展开幕,由第十三届卡塞尔文献展代理人Andrea Viliani和艺术家Aman Mojadidi联合策划,但这个展览只是已经进行了很长时间的系列研讨会和工作坊的最终阶段。2010年,Francis Alÿs、Mario Garcia Torres、Mariam Ghani、Khadim Ali、Michael Taussig等人和我一道第一次去了阿富汗,寻访Alighiero Boetti的“一个旅馆”(One Hotel),同时对该地区进行总体考察。对我而言,一个很重要的发现是长期以来(他)跟当地人建立起来的草根关系网,包括一年里有一部分时间住在当地的美籍阿富汗艺术家Mariam本人、只手支撑起阿富汗当代艺术中心的Rahraw Omarzad、Sayed Jalal Husseini等Jump-Cut的年轻电影人以及像Zainab Haidary这样的学生,另外还有坎布尔大学美术系、阿富汗国家博物馆、Aga Khan文化基金会、坎布尔国家美术馆。没有大景观,也没有新闻稿。这一点对我来说也很重要。

我们在埃及的项目名叫“开罗研讨会”。这个名字容易让人产生误会,因为实际上大部分研讨会都在亚历山大港召开。这是一个合作项目。我们的合作方是艺术家Wael Shawky运营的学校MASS Alexandria以及策展人/理论家Bassam El Baroni主管的亚历山大港当代艺术论坛。Sarah Rifky是我在当地的“代理人”,负责整个项目的构思和组织策划。她现任创建不久的艺术机构“开罗国际艺术资源中心”的总监。研讨会的主题是希望:它是什么意思?这个概念到底指什么?研讨会对这个概念进行剖析,同时探讨希望与睡眠之间的关系——睡眠作为希望的一种形式。在埃及不会有展览,因为当你充满希望的时候,你不会做艺术。所以这是一个不伴随展览的研讨会项目。

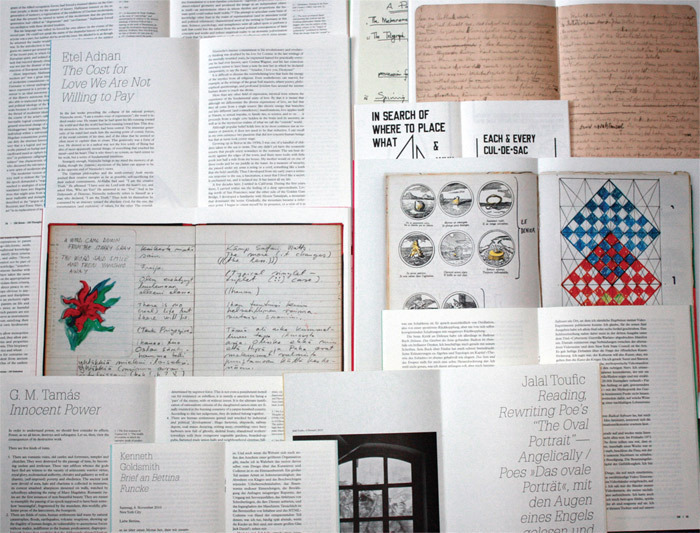

[[img:3]]

第四个地方是班夫中心(Banff Center)。该中心位于加拿大艾伯塔省一个国家公园的山上,由Kitty Scott负责运营,她也是我的代理人之一。这个地方是我所希望建立的联盟中非常具体的一环,因为班夫是一个隐退的空间。包括艺术家、数学家在内的各种人去那里思考和写作。8月,我们会隐退到那里就隐退这个主题展开讨论,参加人员包括Pierre Huyghe以及来自布拉佩斯的哲学家Gáspár Miklós Tamás等各个领域的实践者。班夫还会举办一场由Brian Jungen和Duane Linklater合作的展览——Brian有一半瑞士血统,一半加拿大原住民血统,这也是他在作品中会触及的一个方面,所以他就像是我们的东道主。这些全是今年卡塞尔文献展的一部分。

ES: 卡塞尔将如何呈现这些项目?

CCB: 每个项目情况不同——班夫的项目根本不会出现在卡塞尔现场。“开罗研讨会”有个交流活动——一群来自MASS Alexandria的年轻学生将在开幕前几个月到卡塞尔来研究文献展的历史,也会参加布展和开幕。所以开罗项目不会以展览形式呈现,而会成为正在发生的一部分。阿富汗则完全不同,因为它的确涉及到呈现,涉及到打破孤立的问题。阿富汗项目将以两种方式出现在卡塞尔展场。首先是当地研讨会的纪录文献和艺术作品,其次是若干阿富汗艺术家会过来做项目。比如,Mariam Ghani和Ashok Sukumaran、Shaina Anand(两人均来自camp和Pad.ma)在坎布尔共同组织了一个研讨会,开始了对阿富汗电影五十年历史的整理收集工作,目标是把现存电影数码化,建立一个较为完整的档案库。其中一部分将在卡塞尔文献展电影单元公开放映。大家都认为塔利班毁掉了阿富汗的电影遗产,但实际上有很多资料都存留下来了。坎布尔阿富汗电影档案库的大部分影片能幸免于难完全有赖于一个叫Afghan Latif Ahmadi的人,他把整盒胶片藏在墙背后最终平安渡过了难关。和阿富汗电影档案库的合作是长期持续的,文献展结束后,电影档案库会继续运作。这一点非常重要——我正在做的这些不仅仅是为了这次展览。卡塞尔的展览结束后,这个项目仍然会继续下去。

ES:所以这又把我们带回你在《致友人书》里写道的:展览将通过上述方式参与到市民重建和一种共同——也许不是普遍!——语言的发展进程中。

CCB:有一点我真的非常同意苏珊•巴克-莫斯,那就是历史不仅是由“已经证实”的材料组成,不是一个证明的文本。巴克-莫斯在书里极力主张黑格尔强烈地意识到了海地革命,尽管我们无从证明它是否属实,但它跟我要说的观点有密切联系。黑格尔当然意识到了。他怎么可能没意识到?人们会移动、交谈、互相见面。这些世俗的联盟就是由流动于各地之间的人们组成的;他们为所到之处带去他们的思想,他们就彼此的观念展开讨论,同时把当地的思想再带出去——这是一系列对话的过程。并不是所有东西都发表出版了;也不是所有东西都能留下历史纪录,或进入已经证实的领域。这些想象力的跳跃、这些联系今天也仍然正在发生。

第十三届卡塞尔文献展将于今年6月9日-9月16日在卡塞尔举办。

卡洛琳·克里斯托夫·巴卡捷夫(Carolyn Christov-Bakargiev)是第十三届卡塞尔文献展艺术总监。 伊丽莎白•沙姆伯兰(Elizabeth Schambelan)是Artforum的资深编辑。

译/ 杜可柯