大卫•格雷伯(David Graeber)的眼光始终落在大局上:这位以金匠学院、伦敦大学为基地的人类学家、无政府主义者以及行动主义者,在如今这个专门化的时代,却采取了一种令人振奋的广阔视野。格雷伯2011年广受赞誉的作品《债:第一个5000年》(Debt: The First Five Thousand Years)提出了一项针对义务、交换以及价值的广泛重读;他撰写过大量著作,讨论直接民主和直接行动所提供的替代性政治模式,在社会科学领域之外引起了广泛关注。此外,他还将自己的观点用于实践,长期参与全球抗议活动,如占领华尔街及其地区性和国际性的分支活动(这使得他已经成为一个不太情愿的偶像人物)。在这篇文章里,格雷伯与《Artforum》杂志主编郭怡安(Michelle Kuo)探讨了在文化领域内社会学与经济学理论的使用和滥用问题——以及这些学科交叉还有可能对我们的观看和联结方式带来什么样的改变。

郭怡安(以下简称“郭”):很多艺术家和批评家一直在读你的文章,从债务的悠久历史到无政府主义,再到文化作为一种“创造性拒绝”(creative refusal)。这种阅读兴趣似乎反映了当下艺术界如何理解自身与政治、经济的平行关系。为什么艺术界想要求助于经济理论,比如非物质性劳动(immaterial labor),或者与这样的理论和世界观相关联的抵抗策略?我们总是想引进那些外在于我们的学科领域以及理解范围的词汇。误读(misprision)往往可以非常具有生产性,但同时也会让人很有挫败感。

大卫•格雷伯(以下简称DG):是的,跟哲学与人类学的关系类似——在那些真正对哲学有所理解的人看来。

郭:你在报道泰特美术馆的一次社会学研讨会的文章(“后工人主义的悲伤”,2008)里, 令人信服地推翻了“非物质劳动”的概念。你认为这个概念被局限于一个非常小的历史观点中,它对之前发生的事(比如1965或1945年之前的情况)给出了一种失真的描述,以此证明今天一切都跟过去完全不同了。

DG:非物质性劳动是一个还原论色彩浓重的概念,同时也非常具有欺骗性:它结合了绝对断裂(utter rupture)的后现代语言,以及历史的重大断裂彻底刷新了整个世界这一观点,以便伪装一种彻底过时的、1930年代的马克思主义论述,即一切都可以被归类为基础构架或上层建筑。说到底,这里究竟什么是“非物质”的?并不是劳动,而是产品。因此,一种生产出我认为是物质产品的劳动形式,在根本上肯定不同于另一种我认为生产出非物质产品的劳动形式。但是我认为,马克思主义理论最强的地方正是在于它摧毁了这种界线划分。艺术只是另一种形式的生产,就像其他创造过程一样,必然是物质的,同时牵扯思考以及观点。

郭:所以在某种程度上,我们其实在矛盾地强化一种古老的二元论。

DG:没错。

郭:同样有趣的是断裂(rupture)这个概念。作为历史学家或者文化批评家,我们总是被告知断裂是好的,而连续性是坏的。这仍然是对于利奥波德·冯·兰克(Leopold von Ranke)的历史叙事的一种反动。换句话说,连续性被看作是一种对待历史的反动方法。但是你却明显对更广泛、长期的历史或者历史理论感兴趣。你为什么选择这样做?

DG:作为一个行动主义者,让我印象深刻的是当下大部分最为激进、革命的运动都植根于本土的共同体,这些共同体将自己视为传统主义者,但把传统本身视作一种潜在的激进事物。传统的根基越深,利用它做的事情就可以更富挑战性。

郭:但在某种程度上,这也是现代主义的方式——T.S.艾略特的《传统与个人天才》。

DG:在一个更宽广的尺度上,我们所宣称的后现代主义也是一种现代主义。后结构主义也是一种结构主义。正因为有一个静止的结构概念在先,你才需要断裂。

郭:在很大程度上,当代社会学也是这样,无论被掩盖得多深,它的其基础仍然建立在结构功能主义(structural functionalism)之上。在艺术界中,我们似乎依然严重依赖于詹明信(Fredric Jameson)对欧内斯特·曼德尔(Ernest Mandel)长周期经济理论及其与文化变迁两者之间关系的解读。

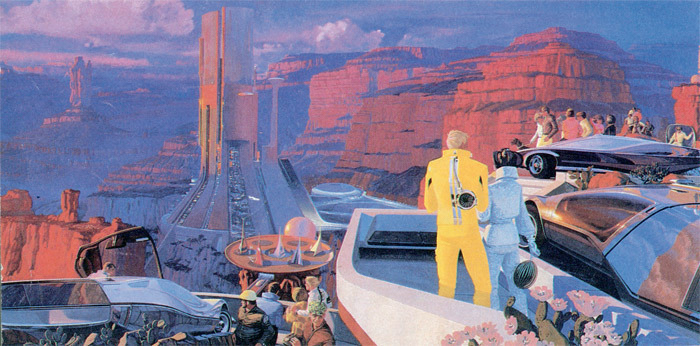

DG:也依然是基础构架和上层建筑……最让我感兴趣的是,詹明信认为后现代主义将成为与曼德尔所预言的新技术性基础构架相对应的文化上层建筑。这一点已经被我们给忘了。新的文化上层建筑将建立在机器人工厂以及新形态能源基础上,机器将承担所有工作——人类劳动应该从此消失。1960年代底,大家都在这么说。工人没有了,工人阶级政治也就消失了,我们将不得不为不平等现象寻找另外的平台。詹明信描述了当我们拥有了会飞的汽车以及能生产所有东西的纳米机器人时那种无时间性的、表层的文化。

你只需要去想象,事物便会出现。当然,这些技术一直都没能问世。相反,工业家通过外包的方式创造了一种相似的效果——但那只是无时间性、表层的幻觉。你的运动鞋看起来高科技感十足,但却是用比过去更低端的技术制造的。所以,在詹明信那里存在一个很有趣的、关于上层建筑与基础构架的游戏;图像的游戏掩盖了“基础构架几乎从未改变”这一事实。

郭:一般来说,劳动力和文化理论倾向于回到时代划分(periodization),以便在经济变化与文化发展之间强加一种决定论关系。你如何看待这种把社会革命的时刻对应到文化领域中并建立相互联系的冲动?

DG:嗯,我自己有时候也会犯同样的毛病。比如说“熄火”(flameout)这个概念。第一次提及它时,我其实是借用了伊曼努尔·沃勒斯坦(Immanuel Wallerstein)的说法。这个概念指出,至少从1789年开始,所有真正的革命都是世界革命,这些革命最重要的成就是它们改变了政治常识,我觉得当下正在发生的事情也是这样。沃勒斯坦本人已经谈到了2011年的世界革命。

这种“熄火”发生过两次——第一次是1917年世界革命期间,伴随达达主义的迅速展开发生在艺术领域;第二次是沃勒斯坦所说的1968年世界革命以后,发生在1970年代的大陆哲学领域。两次我们都看到,某种伟大的传统(无论是先锋艺术,还是先锋思想)在短短几年内便穷尽了其体系内部所有可能的激进行为的逻辑排列组合。突然之间,所有人都开始说:“不要啊,我们现在该干嘛?”

作为一个知性成熟于这样的时刻结束以后的政治激进分子,我感到了一种深刻的绝望,就好像我们只能回到这个几乎已是经典的梦想年代,自己什么也干不了,只能不断重复最初的开创姿态。我们可以在想象中回归这种创造,但是创造的时间本身却已经永恒地失去了。

郭:这让我想到了参加“占领华尔街”运动的艺术家们。在跟他们聊天的过程中,你可以非常清楚地感到他们在寻求着什么。在某种程度上,这很像一种标准的现代主义追求,追求异化的解毒剂(an antidote to alienation)。

DG:异化是不好的,这是个现代主义式的问题。大部分哲学运动,或者引申开来,大部分社会运动,事实上都接受异化,并尝试着要达到一种异化状态。如果你是佛教徒或者早期天主教徒,异化是一种理想;异化代表着你对这个世界的现实有了某种理解。

因此,也许现代主义新就新在人们感到他们不应该被异化。科林·坎贝尔(Colin Campbell)写过一本书,叫《浪漫主义伦理与现代消费主义精神》(The Romantic Ethic and the Spirit of Modern Consumerism,1987),在书中他谈及现代性引入了一种真正新形式的享乐主义(hedonism)。享乐主义不再是对性、毒品以及摇滚乐等的追求,而变成一种销售新幻想的方式,让你对自己需要的东西不断产生各种想象。欲望的客体只是一个借口,一项托辞,这也就是为什么当你得到它的时候永远都会感到失望。

当你第一次读这本书时,坎贝尔的观点显得有理有据。但事实上这也是一种回退。如果回望历史——比如,中世纪关于欲望的理论——它完全假设你欲求的东西是——

郭:上帝。

DG:或者骑士之爱(courtly love)。但无论它本质是什么,认为得到了欲望客体就能解决问题的看法其实被看作是忧郁症(melancholia)的表现。幻想本身便是欲望的实现。依据这个逻辑,坎贝尔描述的东西就不算新观点了。其实后者的新鲜之处在于它认为:你应该能通过获得客体来解决欲望的问题。也许新鲜的不是我们体验到了异化,而是我们感到异化是不对的。按照中世纪的观点,我们的整个文明都是临床抑郁症的表现。(笑)

郭:我不能确定所有中世纪研究者都会同意你的观点,但是这种平行对比很有趣:它又回到了一种对于总体化系统(totalizing system)的夸张描述。如今,我们假定自己生活在资本的总体化系统之中,不过中世纪的教会实际上代表了一种更加总体化的霸权。

DG:确实如此。

郭:然而,这些框架下却涌现出了大量文化活动与思想。所以对于我们而言,问题变成了我们怎样才能在霸权下保持对其他可能性世界的设想——在你看来,就是那些已经存在的世界?

DG:这是我在自己所有工作里都试图说明白的一点——“我们生活在一个总体化系统里”这一概念本身就是我们需要克服的最大的意识形态。因为这种看法使我们对自己至少一半以上的活动变得熟视无睹,而这些活动完全可以说是共产主义或无政府主义性质的。“别样的世界”已经存在于我们的日常生活中,但我们却不承认。我们从来不说自己周围的共享行为和国家资助产业是共产主义性质的,哪怕从关键因素看它们就是。

郭:对于艺术实践来说,有趣的地方在于从某种程度上讲,批评这个概念本身就建立在一种总体化系统之上。必须要有个目标让人去破坏,去战斗,去重定路线。关于批评,你是否有一些更具体的见解?

DG:我一直在思考这个问题。我的意思是,我对于布鲁诺•拉图尔(Bruno Latour)在《为什么批评丧失了力量?》(Why Has Critique Run Out of Steam?,2004] )中的大鸣大放表示怀疑,其根本论调是——我意译的——“让我们对批评这个概念提出批评吧。我们必须用一种新的经验主义来反对现在的相对主义。”

郭:没错,但那也算是一次有价值的干预吧。

DG:是——如果把批评的逻辑贯彻到底,你对现实就会形成一种近乎诺斯替教派的认识,也就是说,你只能觉得现实是有问题的。

这种看法在智力上也许会给人带来丰厚的回报,但同时也是一个可怕的陷阱。我总是回想起马克思1843年的著名警句:“对所有存在之物展开无情的批判。”这是他25岁时写下的话,对于这个年龄来说是恰当的。我年轻的时候也这么想事情,但现在觉得这种无情需要付出相应的代价。

但让我深有感触的一点是,激进理论总是卡在两个时刻之间,一个是发现现实有问题的那一刻,另一个时刻是马克思式地试图理解所有规则,暴露隐藏的权力结构,证明所有看起来无害的机构体制其实都在为生产更大总体性添砖加瓦,最终带来的是统治和压迫。如果你太当真,批评就会失去意义,因为它使得一切外在于这个批评框架的东西都变得不可想象。这时候,你就只好依赖总体断裂(total rupture)的逻辑。有事情即将发生,什么事我不知道,一场真正的骚乱,然后我们将在一片欢腾雀跃中迎来一个新的世界。有些参加暴乱的人就是直接这么说的。

在无政府主义运动中,事实上,在强调断裂与其反向间存在一个往复运动。在全球正义运动期间(the global-justice movement),重要的词汇是“预想”(prefiguration)——在旧体制的外壳下建立新社会的机制。然而,紧接着发生的“911”事件又让人陷入了绝望。很多人重新回到了暴动主义(insurrectionism)的立场,暴动主义被树立为激进的新理论。当然,这实际上相当于又回到了某种从1890年代发展起来的无政府主义模式,该模式与主张根本性断裂的马克思主义逻辑相辅相生。后来他们又将其与1970年代的法国理论结合,并以为得到了一些新东西。这是个绝望的时刻。

郭:一具精致的尸体。

DG:是的,而且由于这个模式存在,他们无法理解共产主义始终都是在场的,而这也正是我想说明的。共产主义是所有社会关系的基础,所有社会性的本体土壤。与此相反,他们把共产主义当成某种新的东西看待,就像他们突然发现了非物质劳动一样——

郭:或者生命政治,就像你之前指出的。

DG:没错,生命政治毫无新意。人民的健康和兴旺发达跟主权概念紧紧绑在一起——这个观点实际上是主权概念最初成立的基础。

郭:那么问题就变成,对于个体理论而言,这些日常时刻的共产主义意味着什么?它们如何与个体性发生关联?

DG:在《债》这本书里我展开论述过这个关系,但它或多或少被误解了。我试图阐明一个人如何提出类似个人价值这样的想法,而同时无需将其框定在神秘主义观念里,所谓神秘主义观念,就是比如每个人都有一个独一无二的透明核心作为价值基础,而且这个核心与社会关系毫无关系。因为如果你去考察诸如过失杀人罪的赔偿,以及传统社会解决纷争的方式,就会发现这里面明显存在一种对个人独特价值的假设。但这种独特性所依赖的前提基础是个人乃各种社会关系独特节点这一事实。

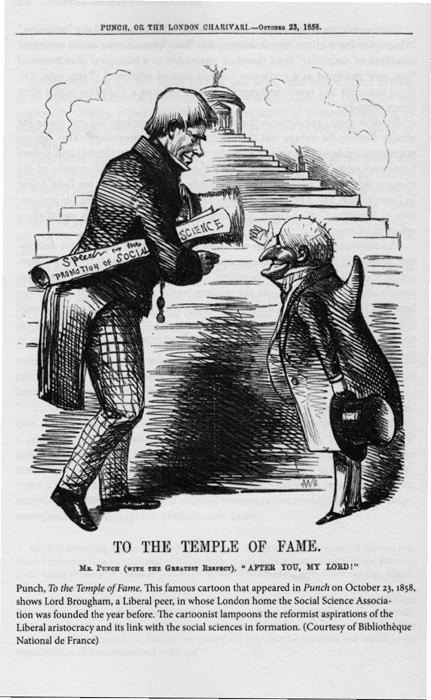

继而我想到,这就是我们失去的——我们是由无数与他者之间的关系构成和积淀而成的存在这一观点。我认为个体性是我们通过与他人的关系而不断被创造出来的,在某种程度上,此处涉及涂尔干(Émile Durkheim)最喜欢的问题:社会同意我成为一个个体,而我将如何回报它?涂尔干认为我们都被一种无尽的社会债务所困扰,这种债务是他从奥古斯特·孔德(Auguste Comte)那里继承下来的:由于社会允许你成为一个个体,所以你亏欠社会的,而个体性是一个人对社会或自然欠下的一笔宇宙性的债务。我想解构的正是这种观点,也就是一个人的存在可以被设想为某种债务的观点。毕竟,债务就是一种法律平等关系。其前提是:平等双方间订立的一种契约关系。但个体和社会如何能令人信服地以平等的伙伴身份参与到同一桩生意中?这显然很荒唐。

所以我想转向个体作为一种关系节点这一概念上。但是为了做到这一点,你必须重新想像很多东西,甚至包括心智(mind)的概念。很多我们认为是个体性固有产物的东西事实上都是关系的产物,是这种或者那种二元或三元关系的产物。

郭:这也是一种摆脱结构vs.行为主体(structure-versus-agency)问题的方法。

DG:的确是这样。

郭:但是在艺术世界的内部,批评的遗产似乎都事关结构,而不是行为主体。好像行为主体根本不存在一样。很多批评家和艺术家都遭遇了这个僵局,因为他们本质上被这两种类别的划分限制住了。

DG:这和所有的社会理论一样。即使社会学家都否认这一点。

郭:即使最为老练的布尔迪厄式观点。

除了个体问题,另一个问题是时间。你认为人类学与艺术依然能够通过某种方式互相帮助,描绘出一幅更加清楚的“长时段历史”(longue durée)图景吗?

DG:当然。这是我书中的一个观点。2008年初,我将其收入了给《Mute》杂志的一篇文章。在文章开头我便提到,当你身处危机当中,首先应该做的事情就是去搞清楚,这些事件发生在怎样的更大的节奏或者时间结构(rhythmic or temporal structure)中?

所以我决定把网撒得尽可能大。如果此刻属于世界史意义上的断裂点的一部分,如果这是每隔500年才发生一次的事件——我关于信贷时期长震荡的观点——结果会怎样呢?令人惊奇的是,这种假设奏效了。所以我才写了这本书。可能看上去显得自相矛盾,因为我一直反对断裂这个概念,但我也坚持认为理解这个断裂点只能通过考察最长的历史时段内的连续性。

郭:同样,也许我们只能依据更广阔的时间线才能观察到当前文化的变迁。但是这些变迁,无论我们如何设想,都不能真的被还原为波形或者周期,就像几乎没有哪个当代经济学家把康德拉捷夫长波(Kondratieff waves)或者其他世界经济的长波理论当回事儿。但是似乎也没人来提供一个替代选项。

DG:我想这是有原因的。确保没人可以提供替代选项已成为当代资本主义的头等大事。在12年的行动主义实践过程中,我逐渐认识到无论谁执掌这个系统,较之当前的经济可行性(actual economic viability),他们都更执着于打赢观念之战(the conceptual war)。在把资本主义打造成唯一可能的系统和把资本主义打造成一个可以更长期生存的系统两个选项之间,他们永远都会选择前者。

奇怪的是,我第一次注意到这一点是在行动主义的背景之下。2002年,我们去华盛顿抗议在那里召开的国际货币基金组织(IMF)大会。当时很害怕,因为911事件刚过去。不出意料,他们动用了大量警察和保安“镇压”我们。考虑到我们的人数,他们调来镇压抗议活动的资源之多,简直让人惊讶。大伙儿回家后都感到万分沮丧。后来我才得知我们在多大程度上干扰了这次会议。由于我们造成的“安全隐患”,IMF实际上把部分会议改成了电话会议。所有派对都取消了。基本上相当于警察帮我们把这次会议搞黄了。我意识到,原来让三百个无政府主义者沮丧地回家要比IMF会议是否顺利召开更加重要。整个会议都在我们面前分崩离析了,他们唯一打赢的只有争夺想象力的战斗。

郭:但是你如何看待在艺术内部或者代表艺术来加入这场“争夺想象力的战斗”的企图?

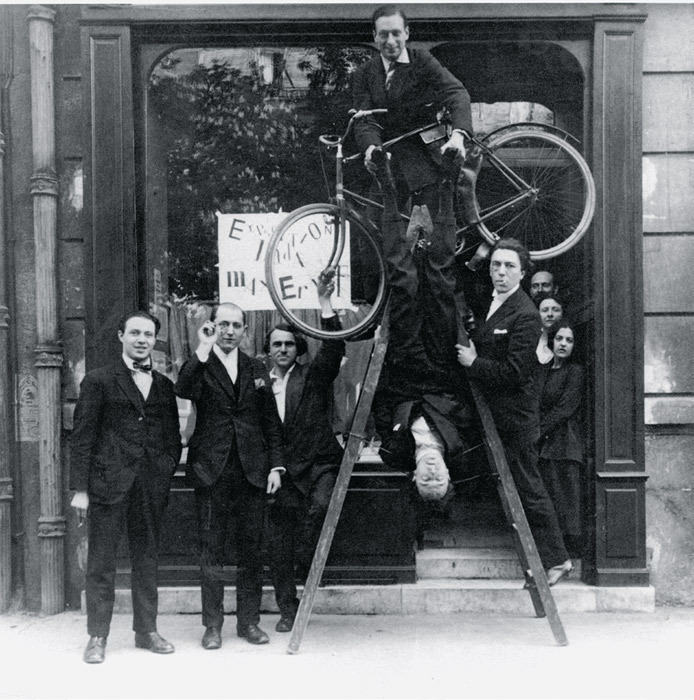

DG:其实,当思考艺术界和“占领华尔街”之间的关系时,我很吃惊地发现了一种颇不寻常的模式。我开始盘点在“占领华尔街”的过程中与艺术界发生的各种关系,结果很惊人,因为我其实并不那么了解艺术界。那些把我带进八月一系列事件的人是谁?之前一年我生活在英国,参与了Arts Against Cuts的活动,和我并肩工作的人是苏菲·卡拉佩蒂安(Sophie Carapetian),她是个雕塑家。后来我来到纽约,另一个艺术家科琳·艾斯博(Colleen Asper)把我带到了比弗街16号,这里成了我首次接触“占领华尔街”计划的地方。在那里我结识了乔治亚·萨格里(Georgia Sagri),在全体代表会议(General Assembly)的组建过程中我们一直保持着紧密的合作。再之后我又遇到了玛丽萨·福尔摩斯(Marisa Holmes)——她曾经是行为艺术家,如今是电影人——后来发现她是一个非常关键的角色。这些人之间有什么共同点?她们全部都是年轻的女性艺术家。

她们中几乎每个人都经历过那种个人作者身份和参与更大规模激进活动之间的矛盾。比如说,另一个我认识的艺术家,她制作了一个巨大的胡萝卜,并且用在了一场发生在Millbank的抗议中;我记得后来有人把它从窗户扔进了保守党官邸,而且萝卜还被点燃了。她觉得这是她最好的作品,但是她所在的团体——大部分由女性组成——却坚持集体作者身份,这使得她无法在自己的作品上署名。这件事恰好证明了女性在参加类似的集体行动时时常感受到的一种紧张关系。一方面,这些群体力图超越个人主义,但在多大程度上这只是重演了女性艺术家经常会经历的那种压制?因为在这里,一个女人同样不被允许对其最好的作品要求作者权。

我们如何解决这种两难?是的,是集体使你成为了个体,但是并不意味着你不应该成为一个个体。这是一个非常有趣的问题。但是我想我只能把它抛出来,因为我自己也不知道答案。

郭:说到这里,我们可以谈谈共识模式(the model of consensus)的问题,我对此感兴趣是因为在大学的时候,我通过很一知半解的方法参与过共识的达成。我一直都在想,共识是不是实际上推动了或者说有可能导向静态的僵局,而无法催生出行动,甚至是能动的思想。

DG:共识对我来说是一种默认模式。从女权主义,无政府主义以及其他的社会运动中,都涌现出了某种具体的共识进程。但我一直强调,如果你不能强迫人们去做那些他们不想做的事情,你就已经开始进入这种或那种共识模式。达成共识的技术反而是次要的。

所以每次只要听人谈起无政府主义的组织形式,说我们要么是反组织的(anti-organizational),要么只具备十分有限的集体形式时,我总会说:“不是的。”无政府主义者可以信奉任何组织形式,只要在这种形式下,遇到麻烦无需依靠武装力量来解决问题。这就包括了各种社会组织形式。就最基本的层面来说,这也是“共识”的真正含义。

郭:这有助于解释为什么在视觉艺术范畴内的无政府主义历史涵盖了不同领域中很多你难以想到的人物,比如修拉、西涅克、费利克斯·费内翁、巴内特·纽曼、约翰·凯奇,他们跟歧见(dissensus)或者对抗(antagonism)的历史都不一样。

DG:这不是我的领域,但是我可以仔细研究一下。(笑)

郭:似乎占领华尔街里的一些艺术家在寻找共识给社会关系方式以及建立新的社会联系所带来的可能性。

DG:没错。

郭:但是就像在任何其他时候我们讨论过的,艺术家可能会沉浸在这种气氛中,感受到个人的鼓舞或者情感的确认,然后再回到他们的日常生活中。但其实什么都没有改变。

DG:我还有出版人呢。我觉得这都事关在纵向组织与横向组织之间、在个人庆祝与集体决断之间建造一道防火墙;这也事关如何在相异却同时发生的世界之间创造“膜”(membrane)。

郭:听起来有点像一种资本主义精神分裂症。

DG:是的,我觉察到自己正在向这个方向移动。但是当瓜塔里试图考虑一种既非前卫也非后卫的政治组织形式时,他提出的“机器”(the machine)这个概念,还是很有意义的。虽然我怀疑人们并没有好好利用这份遗产,不过瓜塔里的原初构想依然重要。

郭:但思考替代性世界,或者退一步说,很多涉及文化以及政治的提议,在某种程度上都依然只是一种陌生化(defamiliarization)。

DG:仍然是形式主义的。

郭:形式主义最好的那一面。

DG:没那么好吧。

郭:俄国形式主义者提出的一种革命理论——一场观念上的革命可以煽动一场社会中的革命。但无论你想在机器中引进战栗还是齿轮,抑或你想让事情慢下来,或制造摩擦,或改变资本的流向,或重新进行感性分配,这些都看上去都像谈论陌生化的方法,一种改变一个人的观点或感知的启示性实践,再比如取消程序化的凝视,拉开幕布,揭示背后更大的体制。

我们启用这些概念,是为了阐明艺术有可能产生的政治力量——这跟目前艺术界的争论有关,这些争论让人感觉出一些非常矛盾的情绪,比如我们的话语赋予艺术品的力量是否完全是子虚乌有的幻想,说什么因为XYZ,所以某件艺术品就反对了新自由主义。改变认知方式、改变感性分配方式或信息流向,到头来好像也只是在重复消费经济里已经发生过的事情,这一点也让人情绪消沉。但在努力解决上述问题的过程中,我在想我们是否注定要去排演这个非常古老的问题,是否我们需要思考一种另外的途径。

DG:这把你又带回了批评。它与马克思式的批判概念有关:你对一切都进行无情的批判,什么都可以被看成是在复制某种更大的异化体系、不平等体系、等级体系或其他任何体系。

但你也可以说,每种人类的可能性都是同时在场的。莫斯(Marcel Mauss)认为共产主义和个人主义是一枚硬币的两面。但是民主、君主制、市场,所有一切都始终在场。在这种情况下,描述一个系统的特征不如找出哪些关系形式目前占据主导地位,哪些又将自身呈现为先天、既存的东西或人类的本质。

我觉得这是最有用的。如果将其作为起点,批评的意义并不在于揭示系统的总体性。并不存在无所不包的总体。如果非要说存在一种意识形态幻觉,那么该幻觉就是认为意识形态幻觉存在这一想法本身——按照这种想法,我们生活在一个统摄一切的资本主义系统里,而不是资本占主导地位的世界中。但同时,我觉得去想象一个彻底多元、不存在任何观念上的总体性的世界也是极其乌托邦式的。我们需要的是一千个总体,就像我们需要一千个乌托邦一样。乌托邦并没有什么问题,有问题的是只有一个乌托邦。

郭:另一个让我困惑的问题是,不光艺术实践范畴内的批评,就连“占领”运动在某些方面也表现出了对工具理性,换句话说就是统计学的信赖。甚至“百分之九十九”这句口号,其吊诡在于在某一特定时间点上,这些事实和数字实际上本身已被视为可疑。实证主义或者理性主义之前是我们批判和审视的对象。如今情况好像变了。你可能不赞同拉图尔重返经验主义的号召,但似乎今天的抗议运动保留了一个特别传统的关于经济标准和法律的基本假设,换作之前,这类运动的目标应该是彻底推翻这些基本假设。

DG:就理性主义而言,这很有趣,因为我认为关于理性主义的争论在很大程度上有用词不当的嫌疑。如果你思考一下理性是什么,你会发现它其实是个非常狭窄的概念。我的意思是,如果你说某人是理性的,你的意思其实是他们不是疯子,有能力进行基本的逻辑连接。

做一个有理性的人并不难。我认为我们正在发展的民主程序的力量就在于它们超越了理性,因为任何以理性作为起点的社会或人类行为理论最终结局都会像休谟主张的那样:理性永远都是激情的奴隶,而激情则是完全无法用理性探究的,在某种程度上是优先的。

经济学领域就是如此:人是理性的行为体,总是试图将某些实用价值最大化。如果你问“如何解释那些为了某个目标而牺牲自己的人呢?”啊,他们正设法最大化他们从“为某个目标而牺牲自己”中获得的“良好感觉”。为什么他们会从牺牲中获得快感?这是心理学问题。他们把所有有意义的问题都推到了别的地方。

郭:但经济学本身如今正处在合并吸收中。当代经济学已经把非理性行为体吸收到自身内部。

DG:但是所有经济活动的参与者都是无理性的——一定是这样,因为他们没有任何理由去欲求他们想要的东西。以我在书中描述过的“自身利益”(self-interest)为例。为什么我们使用“利益”这个单词?这个词直接来源于“利息支付”(interest payments)的概念。其转换自圣奥古斯丁的“自爱”(self-love),但他们决定减少一些它的神学色彩,便使用了利益这个词来称呼它。利益是无休止的累积与成长,因此,奥古斯丁的关于无尽的激情与欲望的观念仍然蕴含于此,只不过是以一种金融化、合理化的形式。

理性始终是某些事物的工具。对我来说,无政府主义超越了纯粹的理性而达到了别的东西。我称之为合理性(reasonableness)。合理性是一个比理性更加复杂的观念,前者包含了后者。对我来说,合理性是一种形式上在不可共量的价值之间进行妥协的能力,这正是那些从经典的理性模型的中逃脱的部分。这也是生活的大部分内容。

译/ 杨北辰