只要是研究克拉斯·奥登伯格(Claes Oldenburg),找资料找到最后都能碰上阿德里安·亨利(Adrian Henri)1974年出版的著作《总体艺术:环境、偶发事件和行为表演》(Total Art: Environments, Happenings, and Performance)。尽管这本书充满各种神话和错误信息,并毫无说服力地将十七世纪街头庆典跟1968年巴黎五月风暴联系在一起讨论,所以如今被扔进故纸堆也并不出奇,但它却代表了艺术史界对奥登伯格早期作品的一种典型解读。(本月纽约现代艺术博物馆的展览集齐了奥登伯格六十年代的所有重要作品,同时展出的还有亨利这本书很大一部分节选内容。)艺术家爱德华·金霍尔茨(Edward Kienholz)认为奥登伯格的商店装置和行为表演值得用一整章来写,亨利则持相反意见。他认为奥登伯格,甚至整个战后行为艺术都可被归结到阿伦·卡普罗(Allan Kaprow)的观点下。他对卡普罗的描述是“新生偶发艺术的核心人物,以及论证该艺术如何从环境中演变出来的主要权威。”

卡普罗的影响在亨利对杰克逊·波洛克的引用中体现得尤为明显,他将波洛克定义为“一名行动者”,说“观众对他绘画作品的部分反应是身体上的,他们动态地‘追踪’艺术家作画时的身体运动:因此需要站在近处,以便看得更清楚。”此处亨利明显是在尚未完全理解的情况下借鉴了卡普罗1958年的文章《杰克逊·波洛克的遗产》(The Legacy of Jackson Pollock)。卡普罗在文中说波洛克的画仿佛“在朝我们走来(我们是参与者,而非旁观者),走到房间里⋯⋯因此,虽然画挂在墙上,但这些记号包围着我们,就像当初它们包围着工作中的画家一样,作者的创作冲动与其催生的艺术作品之间存在一种非常严格的对应关系。”亨利在这里强化了一种标准的历史谱系,其中卡普罗对波洛克的阐释衬托着前者作为战后环境与行为艺术“核心人物”的地位。

奥登伯格读过《杰克逊·波洛克的遗产》,也参加了卡普罗《6幕18项偶发事件》(18 Happenings in 6 Parts, 1959)的开场表演。1960年他在贾德森画廊(Judson Gallery)组织的活动也邀请了卡普罗参加。但尽管两者之间有这样那样的联系,奥登伯格的项目和卡普罗的实践仍然存在根本上的差异,而且这一差异目前还是没被充分认识。卡普罗和奥登伯格创作路线上的不同不仅会影响我们对后者的理解(以及将奥登伯格划分到一个较为边缘的位置上的标准艺术史叙述),同时还涉及到另一个问题,即:奥登伯格的创作在很大程度上也跟波洛克的遗产存在互动。

虽然《街道》(The Street, 1960)和《商店》(The Store,1961)采用的形式是装置,但奥登伯格刻意回避了卡普罗那种对总体化环境的追求。卡普罗喜欢广泛的、有机的、分子式的材料堆积,直到占满整个画廊展厅,甚至更大的环境空间;而奥登伯格偏向整体情境与单个物品或组件之间更明显的交互,称“使用凝练的诗意象征符号”是“我作品最个体化的特征”之一。关于《商店》,他这样解释道:“此处的形式更多不是总体环境,而是碎片式的。”

如果说卡普罗用一种对波洛克作品的特殊体验来证实环境美学的正当性(“在一个中等大小的展览空间里,把波洛克的作品挂满墙,”他写道,“这样就能得到对他作品最完整、最有意义的理解”),那么奥登伯格的“碎片式”理解就指向他可能从未直接接触过的波洛克的一个侧面,即:后者在雕塑方面的短暂尝试。就我所知,唯一一个将奥登伯格与波洛克这一侧面联系起来的批评家是弗兰克·奥哈拉(Frank O’Hara)。他在评论奥登伯格1962年在格林画廊(Green Gallery)的“商店”展时,敏锐但试探性地指出了两者的关联性:

“很奇怪,因为我觉得这些应该都属于雕塑,但(奥登伯格的)作品不知为什么让人想到波洛克四十年代末的切割画,尤其是那个形似苜蓿叶的木头人像:用波洛克一贯的滴彩法上色,本来是要穿上一根金属线悬挂展示。奥登伯格表现出的喜剧色彩和幽默感很像那个人像,但我怀疑他可能根本没见过波洛克的这件作品,因为该作品自从1952年左右消失以后就再没被发现,而且据我所知,除此以外也没有其他同类型的波洛克‘雕塑’。我提起波洛克只是为了指出奥登伯格的作品里隐藏着多少绘画的愉悦和明快,无论这些绘画元素在他充满各种奇特想法的脑子里是刷上去的还是滴上去的。奥登伯格的欢快气质可能部分也来源于他讽刺地用‘美味的’抽象画技法来表现美味的甜品和零食,老练地把当代‘美国面包、酒、底裤’做成了纪念碑式的雕塑,但我认为他的作品里包含的不止这些。”

无论奥哈拉说的是现已佚失的木质切割作品,还是《切割形象》(Cut-Out Figure,1948)创作初始阶段的雏形,他所指出的奥登伯格与波洛克之间的联系凸显了《商店》碎片式的浮雕和物品理存在一种长期被人忽略的奇特的临界性。它们漂浮于绘画和雕塑之间,无法被明确划分到任何一边。奥哈拉的思考同时表明,《商店》的物品还涉及到诗人所说的“困扰(波洛克)一生”的“形象在非形象艺术面前的危机”问题。

波洛克与形象化的斗争到涉及到哪些问题?这一点在迈克尔·弗雷德(Michael Fried)1965年策划的展览“三个美国画家”(Three American Painters)中体现得尤为明确。虽然弗雷德的文章在各种艺术史文献上被广泛引用和阐释,但大部分人都没有注意到这篇文章的关键部分其实是他在讨论波洛克之前对威廉·德·库宁(Willem de Kooning)几乎带有否定意味的简短分析。“德库宁的伟大成就,”弗雷德在文中总结道,“在于他实现了某种结合:一方面他对颜料的使用令人想到鲁本斯和威尼斯画派,而另一方面他对造型的热情又源自米开朗基罗以来的造型传统,外加后期立体主义复杂的空间语法。”此处重要的并不是弗雷德指出了德库宁与古典大师之间的联系(当然,鉴于弗雷德致力于发掘当时最先锋的绘画,提到过去的大师其实并不算称赞),而是他用了“结合”这个词。尽管弗雷德承认德库宁为解决古典大师的遗产与后期立体主义明确的空间表现之间的矛盾做过努力,但德库宁的艺术是一种调和的艺术,相反的倾向在其中实现了辩证转化。他的作品无论如何充满动态感,最终也仍是一个统一的整体。弗雷德接着用到的词是“混合”(amalgamation):“这样说绝不是要贬低德库宁取得的成就,”写到这里,弗雷德文中似褒实贬、话里有话的特点就越发明显了,“德库宁艺术中的不同元素显然来自西方绘画自文艺复兴鼎盛时期以来的造型和绘画传统,从本质上说全新的内容只有它们跟后期立体主义语法的混合。”

同样,弗雷德的波洛克论里最关键的部分也不是波洛克如何改变了线条的用法(弗雷德认为波洛克的先锋主要体现在这一形式特点上),而是这种对线条功能的改造或模糊(该蜕变完成于波洛克创作生涯中最富挑战性、最重要的三年:1947-1950)来自一种否定的辩证法,用弗雷德的话说“这一时期波洛克在形式上的野心表现出了一种近乎自相矛盾的特点。”弗雷德在展开他有关波洛克作品视觉性(opticality)的著名论述时指出,在波洛克作品里,视觉场域内的多样性与其同质性、色彩的物质性与其纯粹的视觉性、视觉空间与触觉空间之间都形成对立,更重要的是,线条的用法与其界定形象的传统功能也完全相反。弗雷德的此番分析并不仅仅只是针对波洛克1947-50年的抽象画,还进一步延伸到艺术家另一些试图重新调动形象的不无问题的尝试上,尤其是《切割》(Cut-out,1948-50)和《网之外》(Out of the Web,1949)这两件作品。对我们现在的讨论而言,弗雷德文章里最有意思的部分正是他对上述两件作品所做的区分。

弗雷德认为,《切割》延续了波洛克的否定辩证法,而且已经超出线条或颜色的处理等风格特征,将具象和抽象两个更大的艺术范畴也包含在内。关于《切割》,弗雷德写道:

“在动笔之前,更有可能的是在创作过程中,波洛克逐渐⋯⋯意识到,要想将其满幅的、视觉性风格与形象结合在一起,唯一能在形式层面保持连贯的做法是让绘画本身宣告这一宏愿所包含的矛盾。这么说听起来很像悖论,但实际并非如此。我们已经看到波洛克的满幅风格如何导致对形象的否定;形象又如何反过来否定这种风格。在《切割》中,上述否定变成艺术家创作的基本手段。也就是说,在《切割》中,波洛克获取形象的方法是否定部分视觉性风格的画面(即切掉一部分),而不是像在《白色凤头鹦鹉》(White Cockatoo)、《木马》(The Wooden Horse)和《夏日时光》(Summertime)中那样依靠添加内容。”

在弗雷德看来,《切割》最大的败笔在于切出来的形象被放到正中,对整体画面的否定过于强烈。

《网之外》同样把形象元素清除出了绘画表面——这次是从纤维板上刮掉,而不是从未绷框的油画布上切掉——但通过将清除的部分分散到画面各处,《网之外》克服了《切割》里形象位置过于居中的缺点。然而,弗雷德把《网之外》说成是《切割》逻辑上的延续掩盖了自身论述中的一个根本性转变。因为如果说《切割》是对否定辩证法的进一步扩展,将波洛克的画业推向了一个新的高度,那么《网之外》刚好与之相反,代表着矛盾的综合与化解,而正是这些矛盾推动着波洛克最具野心的创作实践。按照弗雷德的说法,在《网之外》中,线条重新获得了传统的描绘功能,并且不再与波洛克的抽象画面相冲突。对弗雷德而言,如果说《切割》和《网之外》都“解决了如何将描绘形象的线条,即传统的素描线条与满幅的视觉性风格结合起来这一问题”,只有《网之外》“成功做到了在他满幅的视觉性风格语境内部恢复线条界定和描绘形象的传统功能。”《网之外》现在代表着形象与视觉性的综合,而不是相互否定,为波洛克1951年黑白画里两者的最终融合铺平了道路。

在1951年完成的这批作品中,颜料以一种近乎非物质的方式渗透到未涂底漆的油画胚布上。弗雷德认为这可能是波洛克最成功的一批作品,因为它们指向了推动现代主义绘画向前更进一步的那些成就,尤其是莫里斯·路易斯(Morris Louis)的工作。关于路易斯,弗雷德写道:“他比任何人都更加深入地探索并发展了波洛克1951年作品中出现的这种形象与视觉性的新综合。”也就是从这个地方起,弗雷德开始用一种强硬而且不容置疑的口气谈论起“综合”与“结合”,“本质”与“同一”。

众所周知,对弗雷德而言,波洛克的满幅画面是转瞬即逝的,非实体、非物质,而且反触觉;因此在他的论述中,波洛克作品里辩证的双方是形象与视觉性,而不是形象与抽象。这也是为什么弗雷德说《切割》画面正中的人形“就像一个盲点,或我们视觉系统的一处缺陷。”“说到底,”弗雷德评论道,“图面(field)和形象(figure)之间的关系根本就不是空间性的:而纯粹而且完全是视觉性的,因此虽然听上去有些奇怪,通过切掉一部分图面再从背后贴一块画布而出现的形象就仿佛存在于我们眼睛内部一样。”在弗雷德看来,晚期波洛克(和路易斯)对上述辩证关系给出的解决方案是某种视觉性的形象化(optical figuration)。

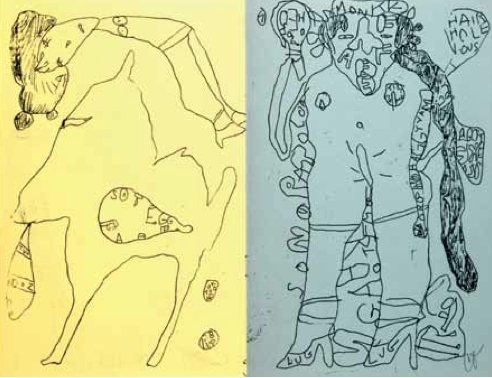

奥登伯格不仅跟波洛克同一天生日,而且据他当时的伴侣帕蒂·穆夏(Patty Mucha)说,他还从波洛克的作品中感到了某种深刻的联系。对于这位抽象表现主义画家的作品,奥登伯格一开始就是从他自己长期关注的“形象v.s非形象艺术”问题上切入的。和塞·托姆布雷(Cy Twombly)一样,奥登伯格最初也将波洛克的画法视为某种对形象的破坏,类似涂鸦画家对形象施加的暴力。从部分意义上说,正是那些“沥青上的划痕和墙上的涂抹”促使奥登伯格创作了装置《街道》以及形似漫画书的油印出版物《射线枪诗歌,更多射线枪诗歌》(Ray Gun Poems, More Ray Gun Poems)和《火辣射线枪》(Spicy Ray Gun, 均完成于1960年)。虽然奥登伯格对波洛克使用的彩瓷漆的高反光度特性有深刻意识(他在做完最早一批“商店”相关物品后就不用蛋彩颜料,而改用瓷漆了),但他从来不认为波洛克的颜料滴和线条主要是诉诸视觉的,而是认为它们从本质上说是物质性的。奥登伯格最近谈到过,波洛克“使用颜料的方式很自由,他把颜料当成一个东西、一件物品来用——视颜料为物品。”关于他和波洛克都偏爱的铅基瓷漆,奥登伯格解释说,瓷漆“有一种稳固感,尤其是干掉之后。它可以按自己的意图运动,就看你怎么处理它和重力之间的关系。因此,使用瓷漆颜料对我很重要,因为它本身就像一个正在运动中的三维物体。”

所以,在奥登伯格眼里,波洛克的颜料是一种“物”。波洛克把纽扣、硬币、钉子、烟头等物品嵌进画布更加凸显了颜料的物质性(及其反光性)。从这个角度看,《切割形象》(Cut-Out Figure)(而不是《切割》)就变得很重要了。《切割形象》不再是观众视网膜上的一处空白,一个盲点,而成为一种“物”,一个物件。如果该作品真的像奥哈拉所说的那样曾经被装裱在木板上并悬挂展示的话,那么上述事实只能变得更加突出。如此一来,《切割形象》不仅反驳了弗雷德的视觉论,跟卡普罗的整体论也形成了鲜明对立,后者将波洛克的图面视为“一种自我释放的艺术,它走出自身边界,试图填满我们的世界。”

《切割形象》并没有完全放弃图面。在该作品最终形态里,白色线条从四面八方涌向画面正中切割出来的形象。如果没有这部分画布,中间肆意挥洒的彩色颜料滴应该会给人一种更强烈的扩张感。形象的再现完全由切割出来(但未经描绘)的轮廓来完成。从这个意义上讲,《切割形象》和《切割》一样,形象与抽象在其中保持了一种互相矛盾的关系。然而,不规则的轮廓线、居中的位置安排以及胶状颜料粘稠的物质感(用罗莎琳·克劳斯的话说就是好像“牛奶煮过以后结出来的奶皮”),所有这些《切割形象》里的要素都仿佛在唤起手的悸动,挑起人物理上的抓拿欲望,类似我们看到姜饼人时的反应。对弗雷德而言,任何对触觉的暗示都意味着向“传统触觉式错觉”的倒退(难怪他完全略过了《切割形象》),但奥登伯格在制作《商店》系列浮雕的过程中似乎借鉴或直觉到了图面和物品之间类似的复杂关系。

奥登伯格的“商店”系列作品是艺术性与物质性上的混合体。艺术家在用铁丝网做好的骨架上绷上平纹棉布,再涂一层石膏,最后上色。就这样,画布被赋予了轮廓,浓缩成各种形状,在这些形状上,绘画与雕塑、表面与轮廓、形状与物性之间不断发生相互作用——有时是正向或自我增强的,有时则是负向或自相矛盾的。如果从波普艺术的线索解读“商店”系列,那些模拟性很强、跟实物之间的相似度最高的作品最经常被拿出来讨论。但更具揭示性意义的是那些表面与形状之间存在明显冲突的作品。比如在《小块黄色馅饼》(Small Yellow Pie, 1961)中,观众几乎只能从涂了颜料的表面上辨认出“馅饼”的样子。去掉颜料后就只是一块形状不明的石膏。

而奥登伯格“商店”系列里最让人着迷的物品之一《收银机》(Cash Register,1961)(该物品在Martha Jackson画廊1961年的展览“环境、情境、空间”上展出时被悬挂在天花板上)正好与之相反。和《切割形象》一样,《收银机》“形象”上的辨认度完全来自其物理形状及其立体轮廓,跟滴溅各种颜色的表面毫无联系。在这块完全非具象的图面上,鲜艳的色彩和艺术家对银色的大量使用让人忍不住想到波洛克使用的瓷漆和Duco汽车喷漆。这件作品首展过后,奥登伯格把表面的“辨认度”再往前推进了一步:他涂掉了之前破坏表面抽象纯度的价格标识,封锁从而巩固了作品的立体结构。如果说最早的《收银机》是把彩色平纹棉布像折纸巾一样折成了三维立体的形状(由此指涉了绘画和雕塑两个领域),那么最终版的《收银机》就通过同时强调绘画的抽象和物的轮廓使绘画元素与雕塑元素互相对立。正如奥登伯格在《商店时代》(Store Days)中写道的:“布料,浸到石膏浆里/搭到铁丝网上/涂上瓷漆。这是颜料和雕塑的对决。”

和卡普罗一样,奥登伯格也将自己进入立体造型领域的突破归功于波洛克创造的先例。但与卡普罗不同的是,在他看来,波洛克的绘画不仅只是向外打开进而包围了展厅和观众,而且还有向内折叠倒回自身的倾向。他在1960年的笔记中写道:

“波洛克将空间引入表面,而我在此基础上更进一步,将其带到实体领域,因此避开了在表面上操作时容易变成装饰的危险……过去的艺术必须通过制造错觉在负领域里呈现广阔的空间。但现在艺术已经无需借助错觉在实体领域实现了空间化,虽然我还是增添了错觉(通过颜料)元素以便深化媒介的复杂性……(同时)保留表面绘画的复杂性。打个比方:这就好像我拿起一张画布,把它包到一个球体上。”

波洛克作品中跟奥登伯格《商店》系列浮雕最接近的例子是一座完成于1951年左右但如今已被销毁的雕塑。在这件作品中,波洛克将浸过胶水的宣纸糊在形状不规则的铁丝网框架上,然后把得到的成品放在一块门板上展示。尽管并未完全去掉形象的残迹——《艺术新闻》(Art News)和《艺术文摘》(Art Digest)的评论家都将其描述为一只“扭曲的⋯⋯魔鬼”——但波洛克的雕塑仍然将抽象特征保持到了最后,其初始的能量诞生于(或回落到)一团暧昧不明的形状当中。相反,爱登伯格对形象的追求更加直接,以便重新激发抽象与再现之间不稳定的动态关系。对奥登伯格而言,“深化媒介的复杂性”意味着将二维与三维、绘画与雕塑放入一系列相互关系中,表面上的绘画常常起到强化其下形状和轮廓的作用,但有时也会与之产生严重冲突,比如《收银机》和《绿色沙拉与意大利面包》(Green Salad and Italian Bread, 1962)中的面包。奥登伯格《商店》系列中最具挑战性的部分物品延续了为《切割》和《切割形象》提供原动力(但在《网之外》中被消解)的矛盾对立,而且不仅囊括了抽象与形象在图像层面的区别,还进一步延伸至绘画与雕塑两种不同的艺术媒介。正如奥登伯格自己所说:“形象v.s.非形象的区分方式太傻。对抽象艺术的挑战必须比这更深入。”

T·J·克拉克(T. J. Clark)将弗雷德的分析推向了对波洛克抽象画的一些最深层的挑战。对克拉克而言,波洛克对线条传统功能的破坏可以引申为对形象的彻底放弃-一种极端的否定辩证法。他认为:

“在我看来,按照滴色绘画的逻辑,如果一幅画要真的是抽象,那么就必须做到彻底,从最后的细节到最初的格式塔:它必须成为形象的对立面,成为其直接的、严格的否定。波洛克1947-1950年的作品背后最大的动力是他努力想把最基本的描绘元素——线条、颜色、笔法——从它们惯常的功能中抽离出来,脱离我们熟悉的这个世界,至少脱离物品、身体及其周围空间的世界。”

弗雷德从《网之外》看到的成功在克拉克眼里变成一种失败。波洛克的抽象画一直辛辛苦苦想要排除的形象元素和隐喻联想在这件作品中又杀回来,成为可辨认的象征符号——比如变成“不协调”的象征,而不是对“不协调”的执行。更重要的一点在于,波洛克“视觉性”场域的种种非物质、甚至近乎田园式联想作用在《秋韵》(Autumn Rhythm, 1950)、《薰衣草之雾》(Lavender Mist, 1950)中被消解成(有关和谐、有关自然的)隐喻,因此很容易为商业文化所利用。虽然跳到了网之外,却又进入了《Vogue》杂志内页。

在克拉克看来,波洛克后期对形象最有意思的一次攻击是《木马:10A号》(The Wooden Horse: Number 10A, 1948),不仅仅因为这件作品延续了形象与抽象的辩证法,更重要的是,拼贴上去的木马头跟周围弯弯曲曲的抽象线条、颜料滴、填充物之间的对立尖锐到快让整个画面都分崩离析。克拉克认为:“我们对《木马》的部分反应建立在下述事实基础之上:这件作品如此暴力地侵犯了绘画的整体性。”因此,波洛克成功的可能性在于他的否定辩证法最终超出抽象对形象和隐喻的否定,开始破坏其自身运转的整体场域,即艺术本身。克拉克继续写道:“不管波洛克怎样反对‘形似’(likeness),最终必须不仅反‘形似’,还要反绘画——在作为范畴的艺术边缘,在艺术性标准缺失的地方⋯⋯哪怕排除了所有类型的‘形似’,对艺术的形似没有扔掉就毫无意义。”

我认为,正是在这一点上,奥登伯格的战法战术开始显现出来。因为《商店》系列里的物品(比如《收银机》)给人一种感觉,仿佛波洛克那件尚不成熟的抽象雕塑裹住了作为底座的门板,抽象与现成物的遗产在其中形成了某种不稳定的结合(从这个意义上说,它跟《木马》很像),同时激活了本杰明·布赫洛(Benjamin H. D. Buchloh)所谓的“‘美术馆与五金店’之间的辩证关系。”在《商店》系列中,波洛克的抽象画不仅跟“物品、身体及其周围空间”的日常世界相结合,同时也跟波洛克一直努力否定(按克拉克的解释)的象征和隐喻的世界达成了联合。奥登伯格1956年到纽约,那时波洛克刚刚去世不久。对他来说,“滴画大师波洛克”早就被各种我们都很熟悉的陈词滥调遮得严严实实。“在我的作品里,波洛克是一种虚构的存在,”奥登伯格在1967年写道,“我把他对象化:美国画家、生命的画家、纽约的画家。我尊重所有关于他的刻板印象。”谈及《卧室组合》(Bedroom Ensemble, 1963-69),他说:“墙上挂着假的波洛克,是我从圣莫尼卡买的布料。不管别人怎么解读这一行为,我当时的想法是把波洛克作为生命的象征,而他的复制品(赝品或照片)则是死亡的象征。”

尽管在对奥登伯格作品的解读中,波普艺术的线索仍然占据主流,但他让波洛克直面商业产品的做法却不仅仅代表高雅和大众的碰撞,也不单纯是对抽象表现主义反讽式的颠覆。相反,只有通过接近日常商业产品的世界,奥登伯格才能将支持着波洛克最重要的艺术成就的否定辩证法发展到一个新的高度。只有通过这样的遭遇,奥登伯格才能在快把波洛克的遗产全面掩埋的陈词滥调中重新开始表面与体量、抽象与具象、视觉性与物质性、绘画与雕塑、陈见与创新之间的游戏,游戏双方有时保持明显的共谋关系,而另一些时候则表现出自我取消式的矛盾,甚至威胁到作品本身在艺术范畴内的安全。“我更喜欢把东西放在真实世界和艺术世界中间,”奥登伯格1963年向比利·克鲁弗(Billy Klüver)解释说,“因为对我来说,不在中间状态的东西都没什么意思。除非它是暧昧不明的,除非它是一只脚在内一只脚在外的。”《商店》系列,奥登伯格继续说道,“是双向的。艺术家可以走进来说这不是艺术,是汉堡包。其他人走进来可能会说这不是汉堡包,是艺术。它处于一个中间地带,而这也正是我想要的。”上述事实既证实了奥登伯格艺术成就的重要性,也说明了他在抽象问题上的深入程度。波洛克最富野心和矛盾的遗产在奥登伯格的手里实现了转变并得到延续,以一种波洛克自己永远无法做到的方式。

“克拉斯·奥登伯格:街道与商店”和“克拉斯·奥登伯格:老鼠美术馆/射线枪展厅”正在纽约现代艺术博物馆展出,展期:2013年4月14日-8月5日。该展览最初在维也纳路德维希现代美术馆展出时的题目是“克拉斯·奥登伯格:六十年代”;2013年9月21-2014年1月12日将巡回至沃克艺术中心继续展出。

布兰登·W·约瑟夫(Branden W. Joseph )是哥伦比亚大学现当代艺术专业的Frank Gallipoli教授。

文/ 布兰登·约瑟夫

译/ 杜可柯