张培力三十年来的艺术生涯都是在刻意地规避被分类。“我不是一个遵守规则的人,”他在2011年的一次采访中如是说。正如他充满多样性的作品提示我们的:他从来不遵守那个不成文的规则,即成功的艺术家应该发展出一个可识别的风格。然而,他却有着一个无法逃避的标签:“中国录像艺术之父”。

张培力获得这个称号始于1988年的《30 x 30》,这个3小时无剪辑的录像作品,运用固定的特写镜头拍摄一双戴着手套的手将一面镜子摔在地上,后用胶水将碎片粘合、捡起,之后再摔在地上……如此往复。作为中国第一件录像艺术作品,《30 x 30》被广泛地认为是一次具有开拓性的革新,在视觉和艺术史脉络中对运动影像提出质询。尽管这件作品后来广受好评,但这些赞誉极少将它最初的反响考虑在内。它最初并非是为普通的展览而作,而是为艺术界一些比较熟识的同仁们。

上世纪80年代末,中国的新潮美术运动势头正猛。1988在中国美术馆举行的“中国现代艺术展”标志着前卫艺术被体制接纳的程度达到了新的高度。展览前夕,一些急于将自己归为前卫艺术的艺术家们组织了“黄山会议”,这是一系列会议中的第三次。尽管张培力对该运动基本上是支持的,但他仍然对会议中那些自诩为领导者的同伴表现出的优越感持有警惕。他担心他们废除现有权力结构和审美标准的决心会驱使他们在无意中建立起另一套属于他们自己的、同样教条的结构和标准,从而复制了他们号称要反对的体制。张培力被会议组织方邀请提交一份关于他家乡杭州艺术创作现状的报告,但是他却展示了《30 x 30》。影片在实际放映时被缩短,因为有观众要求快进到“有动作”的地方,而这其实并不可行,因为影片根本没有所谓的“动作”。将影片全部看完正如之前对它的描述那样折磨人(偶尔展出的一个30分钟版本对观众来说也仍然是个挑战),但是作品并非像结构电影那样是一次针对时长的严格练习,也没有给它的第一批观众——那些艺术家、作家、思想家——提供明确可供解读的批判空间。相反,它通过制造一个情境,打破了这个新生的艺术机构的自满之势,实际上它是一个坚决的后媒介作品。

张培力从未对追逐艺术的本体论感兴趣,如果说他的作品体现出对艺术应该采取何种形式,或某些物件及姿态是否可以称作艺术的质疑,那几乎一定是他创作的副产品。他说过:“有原则的实验并不是实验。”换句话理解,吸引他的是特例而非原则。

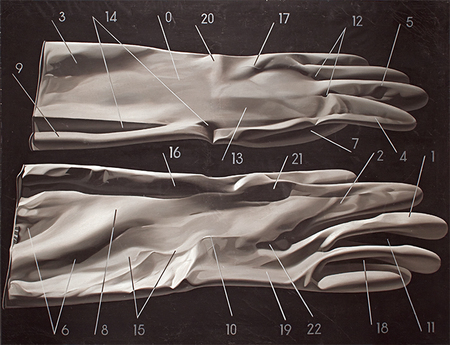

对张培力而言,每件作品都是对特定语境和问题的实验性回应,而观者的在场往往是作品意义循环变得完整的不可或缺的一环。即使观者被错置或被剥夺了肉身,这也依然有效,正如《30 x 30》之前的绘画系列作品“X?”(1986–87)。“X?”是“85新潮运动”中最有代表性和最受好评的作品之一,它是一系列基于照片的绘画作品,用不同的冷色调描绘了一副副橡胶手套。80年代中期,张培力与同班同学王广义和耿建翌从位于杭州的浙江美术学院(即现在的中国美术学院)油画系毕业,出于对学院的失望,他们发展出了一种冷酷的现实主义风格:以单调的颜色细腻地呈现了日常生活的场景、面孔空洞的人物和平淡无奇的物品。“X?”有着和王广义及耿建翌的作品一样的阴郁气质,但这个系列绘画将紧张不安与神秘莫测更推进了一步:空空的手套悬浮在单色背景上,变成了迷一般的密码。这些手套指向了卫生与清洁、医疗和科学机构,同时用间或出现的图解线和数字强调其临床医学效果。但与此同时它们又完全无所指——手和手指的缺失,只留下这些不自然的、松弛的、折叠的人造皮肤,它们不能指代或描绘、也无法指涉或表现。尽管它们被以接近照相写实的手法呈现,面对它们时,强烈而诡异地感受到的却是现实的缺失或是与现实的脱节。

1987年,张培力制作了《先奏后斩 ——关于 “X?”的创作和展览程序》,这是一份手写在A4纸上的文字说明,共12页,其中极为细致地描述了画手套所需的每一个步骤,包括对构图、选料、用色等的详细说明。此外,《程序》还对此系列绘画的展示方式提出了严格的要求,包括观众应该在作品前停留的时间(不能少于23分钟,也不能多于33分钟),每个房间容许的观众数量(2人),上述观众的身高和体重限制,以及他们的着装颜色(不得穿红色、黄色或绿色)等规则。

对于一个从不遵守规则的艺术家来说,《程序》中严格而死板的规定一定不能从其表面意思来理解。其中绝对的不切实际和语言的过度使用是极为明显的——与比如索尔·勒维特(Sol LeWitt)那种言简意赅的指南形成了鲜明的对比——这里冗长的修辞挑战了哪怕是最勇敢的读者。就像《30 x 30》并不打算让观众从头至尾看完,这个说明书也显然并非旨在让人去遵守,甚至都不是为了让你把它读完。就在张培力创作《程序》的两年前,另一位同样毕业于杭州美院的著名艺术家黄永砯,通过随机的方式作画来试图摧毁艺术的神圣性;与此同时,“厦门达达” 的反艺术运动在焚烧作品的行为中达到了最高潮。尽管这些实践均与历史和战后前卫艺术的遗产复杂地交织在一起,但《程序》与艺术史有着尤其令人困惑的关系——既是和中国艺术史,也是和西方艺术史,其中最明显的是与观念艺术的关系。这是一份无法被遵守的说明书:它包含了极其不切实际的指令,并且先行于它给出指令的作品的创作时间。它不是将艺术作品进行观念艺术式的去物质化,而是给出了让艺术品重新物质化的可能,而且它针对的也不是任意形式的艺术品,而仅仅是布面油画——这个虽具争议但被广泛认为是所有艺术品中最易被物化的一种。就像《30 x 30》一样,“X?”系列和《程序》共同对抗了它们缠绕其中的系统的有序流动,这里的系统即已被接受的历史与机构实践。如果说存在一条连接张培力所有作品的线索,那就是这种间接和缠绕的模式。如果说东西方的现代主义艺术一直以来都在处理普遍性的问题——诸如类型、机制、标准、本体、规则,那么张培力则将艺术带向了相反的极端:一种不可还原的独一性,其中每一件作品都是一系列无比具体并且无法复制的决策、语境、条件的产物。

90年代是张培力狂热实验的十年,他全身心地投入录像艺术中。《30 x 30》之后他完成了《(卫)字三号》(1991)。这个作品与《30 x 30》类似,实时地展示了荒谬、重复性的动作(当然有关时间性的问题,更多是由于当时剪辑设备的缺乏而非艺术家意图)。录像中,张培力坐在镜头前,在一个注满肥皂水的水盆里清洗一只活鸡,他身穿仿佛是监狱服刑人员装束的条纹衬衫。在这个作品以及后来的《水-辞海标准版》(1991)、《聚焦》(1996)、《进食》(1997)中,张培力用录像来探究世纪末中国社会中深层的不稳定和强烈的不和谐。这是一个由改革开放政策导致的意识形态崩塌、私有化萌芽、外国商品急速涌入、城市环境戏剧性重塑的时代。张培力这一时期的作品充满默契地指向了社会和政治环境——比如《(卫)字三号》就可以看作是对当时政府实施的卫生运动的回应。或许这个作品看上去太过晦涩也太模棱两可,以至于在任何常规意义上都难以被解读为讽刺,但我们却能从中体察到一种针对在这个对政府管辖抗拒激增的社会中此类政策举措之徒劳的评议。

《水-辞海标准版》也同样徘徊在彻底戏仿的边缘。录像中,中央电视台播音员邢质斌一遍遍地朗读《辞海》中“水”字的条目及相关词组。邢质斌是八十年代末学生运动后中央电视台的主要播音员,她的形象烙印在中国人的记忆里。张培力不知以何种方式让邢质斌参与到这件作品中,并用镜头完全模仿了新闻联播。观众看到的是一个外表上极为可信的形象朗读着显然正确的词语(她确实是在朗诵这些词条的实际含义),然而这些词语听上去却毫无意义也毫无分量。她拥有一种平静的中立,面无表情。她似乎对自己面部表情可能触发的情绪以及植根于张培力所创造的非凡景观中的讽刺一无所知。

如果说《水》通过重复将词语的意义抽空,那么《连续翻拍25次》(1993)则是对图像做了类似的处理。这里张培力拍摄并连续翻拍一张宣传画25次,直到图像渐渐消失。同样的逻辑也施用于《聚焦》,但是过程变得更加复杂。张培力录制了一段15分钟的街景素材,并在一台显示器上播放,然后又将屏幕一角的影像录制下来,他不断地重复这个过程,直到形成了八段愈发抽象的片段。展示时,这些素材被放在八台显示器上同时播放,显示器多摆放成一前一后,而不是直观地并排放置。这些作品或许可以理解为对失去指引(index)的尖锐反思,但其中也不乏一种针对意义内爆的政治共识。《进食》也可以以同样的方式理解:三台叠放的显示器播放着从三个不同视角拍摄的吃蛋糕的人——一个充满不稳定和主观性的消化真理方式的直观案例。由此我们也可以进一步推测,张培力选择用叉子吃蛋糕,而不是中国食物,也是对西方风俗的涌入和中国饮食偏好变化的一种暗示。

新千年,张培力开始运用电影素材,从这些丰富的资源里为其大型视频装置挖掘现成素材。2003年的《遗言》将政治宣教式的革命电影中令人心痛的死亡场景拼接成贝克特式的情节剧;而2006年的双频影像《喜悦》则通过将70年代中期有关造船厂工人电影中的两片段并置循环播放,达到令人不安的效果。我们看到一边是一个正在演讲的男人,另一边是观众狂热地鼓掌和微笑,仿佛世界上没有什么比演讲者的言辞更能令人喜悦。另一件双频作品《向前,向前》(2004)包含了来自美国和中国的电影镜头,用两个大型投影展示,影片经过精心剪辑,制造出两方正在对抗的效果。

有人陷在《向前,向前》里双方交火的夹击中,当然,那就是观众。然而,如果说本杰明·H. D·布赫洛(Benjamin H. D. Buchloh)等理论家强调观众身体的政治潜力,以及在集体和同步的艺术体验中具体化一个公共领域的能力,那么张培力的作品则是对具体化的观者身份的怀疑和警惕,并且可以进一步推至对所有此类集体经验的怀疑和警惕。或者也可以说,张培力选择在集体主义的空间内强调个体性。特别是在他过去十几年的工作中,观者已经成了一把双刃剑,既阻塞感知也同样激发感知。通过在《最低分辨率》(2005-2007)和《短语》(2006)等作品中使用移动传感器, 张培力让观众变成了诱发移动影像失真或变形的触发器。《最低分辨率》在一个小液晶屏上播放,当人接近时,图像开始变得粗糙不清,而当观者达到最佳观看距离时,影像便成了纯粹的视觉噪音。这正应了那句格言:你离事物越近,它变得越模糊。此外,《最低分辨率》也暗示出中国对性的态度的转变——它的原始素材是一个现成的性教育影片。《短语》的原始素材则来自一部著名的电影《霓虹灯下的哨兵》(1964)。它在两个等离子屏幕上播放同样的内容。影片中,一位中国人民解放军战士对一位美国外交官说:“联合国?它认识我,我还不认识它呢!”当观众靠近其中的一个屏幕,影片的速度便加快,靠近另一屏时,影片的速度便放缓。只有当观众退到一个远到不太舒服的位置时,两个影片才能以正常的速度播放。这几件作品刺激了观者接近作品的欲望,但接近恰恰又成为导致作品无法被清晰观看的限制条件。观者前后、左右移动,试图找到一个稳定的站位。

近来,张培力开始在雕塑装置中寻求不稳定性。《必要的立方体》(2011)实际上是一个巨型气囊——一个某种程度上来说既巨大怪异又无比精致的形态——在令人毛骨悚然的呼吸中慢慢充气和放气。《碰撞的和声》(2014)中,两个老式扩音器挂在一个轨道上并前后滑动——与试图寻找最佳位置的观众没有什么不同,每个扩音器发出优美的歌声。但当它们慢慢靠近,便开始发出噪音,当彼此碰撞在一起时,噪音变得最强最刺耳。此时要分辨哪个是信号、哪个是噪音似乎没有太大意义。这也许只能通过作为集体的观者群——引申开来,也就是张培力所致力反抗的“解释性共识”——来给出答案。

艺术家从关注普遍性到再造无穷个体经验的转变反映出中国在过去三十年间巨大的转变。这个曾经建立在集体主义理想上的同质化国家,开始无奈地让位于不断加剧的社会分化和个体化,并面临着其在时间上自相矛盾的处境——推崇超高速发展却从未能克服一种滞后感。面对这些尖锐的极端现状,我们不难理解为何无法消除的异质性——已被经典地理论化为录像艺术与生俱来的属性——构成了《碰撞的和声》以及张培力创造的每一个情境的基础。

姚嘉善(Pauline J. Yao)是《艺术论坛》杂志的长期撰稿人,现为香港仍在建设当中的、专注20世纪与21世纪视觉文化的美术馆M+视觉艺术中心的主策展人。

“张培力:记录,重复”将于3月30-7月9日在芝加哥艺术博物馆展出。

译/ 刘倩兮