从博物馆到好莱坞,那些富有远见的艺术家和导演们——如保罗·麦卡锡(Paul McCarthy)、亚历杭德罗·冈萨雷斯·伊尼亚里图(Alejandro González Iñárritu)、杰夫·昆斯(Jeff Koons)、玛丽娜·阿布拉莫维奇(Marina Abramovic´ )等等——都在展开自己野心勃勃的虚拟现实(Visual Reality, 以下简称VR)项目。作家、艺术家道格拉斯·柯普兰(Douglas Coupland)——他预言了我们所处时代数次重大的代际转变——和策展人丹尼尔·伯恩鲍姆(Daniel Birnbaum)交换了他们对于这些尝试和成果,以及技术和欲望之未来的看法。

丹尼尔·伯恩鲍姆(DB):你在VR世界里看到过的什么令人难忘的东西吗?

道格拉斯·柯普兰(DC):有……那是三年前一个美丽的夏日傍晚。我邀了一些朋友过来,他们中有个人带来了最新款的Oculus Rift头套。我体验了两种VR情境,一次是我飞到卡真(Cajun)的沼泽地去远远地观看紫光。第二个场景是我在木星环里收集小行星。没有声音。

转折点出现在我摘下眼镜的时刻,我环视了一下这个我全世界最喜爱的房间,周围全是好朋友,齐聚在这个美丽的夏夜,然后我想,老天爷啊,真是烂透了。

VR的问题在于它比现实好太多了。现实差得实在是太远了——这点让我深感震惊。如果是屏幕清晰度够好的话,即便是一个很无聊的VR体验也好过现实。

结果我发现我的这种不适应是很常见的一种反应,所谓的“后VR伤感”(post-VR sadness),一种现实感丧失(derealization)和自我感丧失(depersonalization)。

有一个问题——现在正在被努力地克服而且很快会得到解决——是身体协调度(dexterity)的问题。怎么让人们在自己选择的现实里最大限度地使用他们的双手?一旦这个问题解决了,身体其他部分配合的问题也会逐一解决。VR在触觉方面的进展会发展到类似Wii那种程度。这让我感觉VR和机器人将来必然结合在一起,而这一结合将把我们带入多层的毛骨悚然体验(multilevel creepiness)——比方说到处散布爱心的迪斯尼公主:“别担心,网购的小伙伴们:强暴你的VR奴隶的嘴是百分百合法的行为!”如果现实世界里的人可以靠一个护体三角绷带或者是一则1977年的Playtex胸罩杂志广告达到高潮,那你想想看,当你用上周四一早亚马逊无人机送来的价值6999美金的加强版真人尺寸人造阴道还带改进版搏动功能的时候,将会是个什么情形。

我觉得跟VR相比,现实世界太糟糕了,这点怎么强调都不为过。现实完蛋了。

DB:我最近在读你写麦克卢汉的书《杰出的加拿大人:马歇尔·麦克卢汉》(Extraordinary Canadians: Marshall McLuhan, 2009),我当然也忍不住想,他会怎么评价这些新媒介,比如说,他会觉得VR是“热”的还是“冷”的?根据麦克卢汉的说法,热媒介完全地占据某一感官,对使用者的参与度要求极低。比如说,广播和电影是热的。它们掌控整个感觉领域,没有任何缝隙;当你听广播的时候你只能听到广播,当你看电影的时候你只能看到电影。你不必费力置身其中。相反,电视和漫画属于冷媒介。观众必须自己去填平那些缝隙,这不仅需要更高度的注意力集中,而且还要提前对该媒介的规则有所了解。我一直不是很确定我是不是真的理解这种分类,但我想问问你这个麦克卢汉专家,到现在这个阶段为止,VR是热的还是冷的媒介?

DC:它是终极的热媒介。它占据你的爬行动物脑(reptile brain)和前额叶皮层(frontal cortex ),以及你的前庭系统(vestibular system)。一旦置身其中,你便是深陷其中。你在VR世界里时你不会去看手机、吃零食或者去应门。你变成了它;它也变成了你。

VR看起来是一个数据轰炸过程合乎逻辑的终点,这个过程源自古腾堡的活字印刷术,经由广播得以加速,再之后是电视和互联网。现在我越来越相信数据是让人上瘾的,我们对其的需求就如同毒瘾一样,越往后注射的剂量越大,才能得到满足。我们大部分时间都是在屏幕后度过——非常少身体性的经验——我们关于一天的记忆来自那些把数据喷射进我们大脑的屏幕。现在我们用来来测量我们对于时间流逝的感知取决于我们一天内吸收的信息量。数据成为了新的时间,以此类推,云端成为了新的无限。VR是一种时间加速器。我认为VR是人脑可处理的数据量的极限,我们最终明白了极限在哪里。VR是你的脑子直接飞入y渐近线。

我们可以换个角度想,想象时光穿越回到1992年。那时没有什么东西包含的数据量能够令你满足。书?电影?不可能。电视?也不行——你根本无法适应那种播出时间表。当然了,也没有网络,你坐在那儿会感觉反胃和空虚,就像是那种你处在没有无线网络的环境里时感觉到的那种浑身不自在。

DB:有些人认为当VR发展到足够成熟的时候,它将改变我们在这个星球上生存的方式——我们生活、工作,彼此交流的方式。

DC:绝对的。

DB:你觉得会比较像是电视的发明还是更类似电的发明?

DC:电。没有VR的生活将会是无法忍受的。尤其是在性的层面,以及提供战斗或逃跑反应体验(fight-or-flight experiences)的层面。基本上就是色情片和游戏。工程师们认为投资热潮将首先出现在这两个领域,就好像互联网出现的时候。

DB:你认为这种新的媒介会带来新的艺术形式吗?

DC:我希望可以。而且从历史经验来看,当一种新的技术取得全面胜利时,被它淘汰的技术将会变成一种艺术形式。比方说互联网的到来使得电视可以变成艺术。所以下一步将会是VR的崛起带来互联网艺术的黄金时代,就如同电视的黄金时代是从2000年初开始的。

电视刚出现的时候,所有人的第一个想法是用它来演木偶戏。所以我觉得起先都会是借鉴其他艺术形式,直到它找到属于自己的方式。

DB:会不会出现这样的情况——所有的学科都会在虚拟现实作为虚拟物再次出现,我们所认为的一切属于艺术的东西都会加倍,无论哪种风格?

DC:那会是非常激动人心的。此外,我们还必须注意一点,那就是VR对于前庭系统和爬行动物脑皮质区来说是负担很重的。很多人在体验VR的过程里或者其后会有呕吐的症状。所以它有一些内在身体性的特性(instrinsic somatic properties)需要被克服——但同时也可以被扩充和开发。

DB:内在特性的问题很有趣——VR看上去可能是终极的后媒介媒介,但你提到的那些反应是很独特的,因为它是直接作用在运动知觉和平衡感上的,而且是以一种其他媒介都无法达到的方式。VR是浸入式的,而其他媒介特定的媒体都是将一种媒介与一种感官关联起来——音乐和听觉,绘画和视觉。我们也可以从长效性(longue durée)的角度来思考这些问题:艺术品必须依附它自身媒介的特定特性,这种认识比格林伯格对绘画平面性的强调更为古老——18世纪末时它就已经出现在了戈特霍尔德·埃夫莱姆·莱辛(Gotthold Ephraim Lessing)的写作里。显然,在虚拟现实里生产出来的艺术品一定和传统意义上的文学、绘画以及雕塑作品全然不同,但现在已经开始出现相关的讨论,探讨去定义新科技打开的空间中作品展开的先验性条件的可能性。

DC:是的,也跟认知领域(terra incognita)相关,所有人都想成为开创者。现在就有人在从事3D的VR绘画,但是他们都满怀着那种对19世纪绘画概念的迷恋和重复。那些画看起来就像是你在拉斯维加斯赌场大厅的艺术商店买来的。

DB:大卫·J·查默斯(David John Chalmers)在他的文章《虚拟的和真实的》(The Virtual and the Real)里说,在VR中出现的所有的现象都将是浸入式的、互动的,并且是数字化生成的。这对于一个有着格林伯格野心的未来理论家而言是不是已经描绘了一个批判性框架?

DC:我们在讨论一种完全没有本体论先例的新技术,它未来的发展路径也无例可循。我觉得我们还需要再多一些时间去等待,而不是事先就去限制它,然后又因为它超出了我们最初的预计而感觉愤怒和被冒犯。或许VR将最终在2034年成为一种艺术形式,当新的技术取代它之时。

DB:你是否认为VR不怎么有吸引力是因为戴上那副眼镜让人看起来太不性感了?

DC:Google眼镜让人看起来像个混蛋。VR眼镜让人看起来像是被某种更高等的生物孵化出来的。当你观察一个人在体验VR的时候很难不觉得他们的灵魂被别人偷走了。谁能设计出一副眼镜看起来性感度能跟1970年代的滑雪眼镜一较高下,这人肯定能获得2019年的诺贝尔设计大奖。让我觉得很有意思的是,人们打心眼里抗拒自己使用Oculus时的样子——“我不能……让自己变成那样。”但是,他们一旦上了瘾,才不管自己看起来什么德性:用户要求的是体验。

DB:你觉得有一天VR头套的尺寸会变成像是雷朋太阳镜或者甚至隐形眼镜吗?

DC:这是个好问题。我很怀疑浸入式体验是否仅仅依靠眼镜就够了。眼镜对于AR(augmented reality,在使用者的视野里整合文字和数字图像)来说效果好多了,据我的科技界的朋友说,大规模开发的可能性比VR高很多。但是Google眼镜实在是吓死人。除非他们把它搞到完美,否则我认为他们应该不会再生产了。

我也想问你个问题。康拉德曾写道,“我们边做梦边生活——且独自一人”(we live as we dream—alone),我觉得这是有史以来最挥之不去又无比迷人的一句话。你觉不觉得VR正把我们送回一种母体内的梦境状态?

DB:我认为VR成为一种艺术媒介的最大的限制之一恰恰是它的这种唯我论特质(solipsistic quality),你会进入一种根本性的孤独状态。这种自慰式的面相对我来说毫无吸引力,因为我更喜欢跟他人分享艺术的经验。这不正是艺术世界尤其是展览的魅力所在吗——它们那种跨主体性以及群体性特征?

DC:文学也是高度私人化的。我不觉得创造出一个让人迷失其中的世界有什么不好。但你愿意跟一帮人跑到美术馆里去读挂在墙上的一本书吗?或者你会打电话跟一个朋友说,“我们一起上线吧”吗?这就好像我们得发明出一个光谱,不同的媒介可以以此来校正自己陷入孤立的倾向。

DB:我们一起穿过美术馆去看一个东西,表示赞同或者异议。在这个意义上来说,美术馆是公共生活的一部分,而且对于批判性对话来说极为关键,而且对于一切新的遭遇和互动皆是如此——包括调情。在我看来,这些都在你戴上VR眼镜迷失在母体梦境的瞬间消失了。

DC:或许如此,但是我觉得在VR的第一波浪潮里此类的考量很难占有一席之地。我昨天一整天都在跟一群纽约来的搞风投的人混在一起(原因太复杂了此处暂不解释),他们其中有两个人都在大力投资VR,包括暴力、协调性和触觉反应。我认为这可能凸显了我们可以从技术发展中期待些什么。这不会是一种什么有道德高度的东西。但话说回来,欢迎来到奥拉维尔·埃利亚松(Olafur Eliasson)的世界......

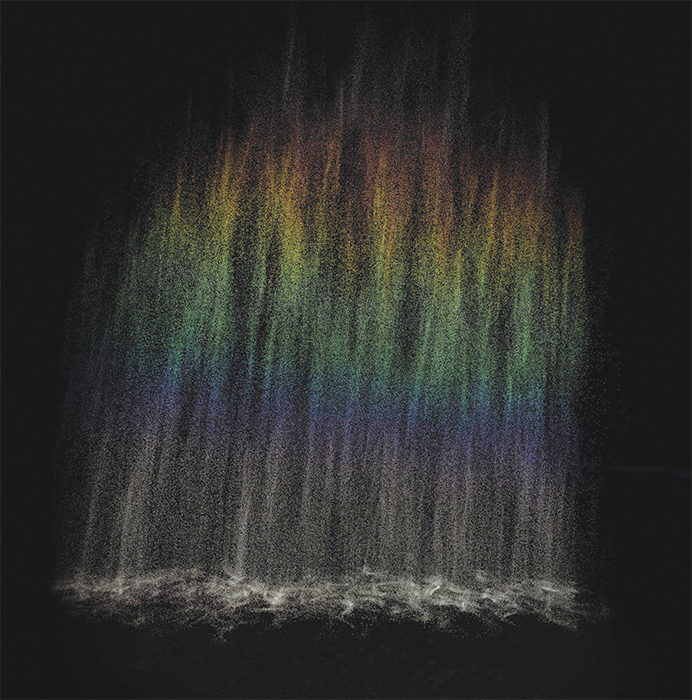

DB:你显然可以在虚拟空间中和朋友约会。埃利亚松的新VR作品《彩虹》(Rainbow,本文中提及的VR作品均尚在制作过程中)就是围绕着这种可能性展开的。你进入一个空间,里边有一道彩虹,那是通过穿过雨幕的光制造出来的,几乎可以说是濛濛的一层薄雾。你可以跟这个瀑布互动,而且你可以跟那些曾经受邀进入这个空间并以化身出现的人交流你们的体验。我不确定这个作品可以容纳多少人;我觉得差不多是八个。这也差不多是一个很棒的晚餐聚会的人数。

DC:我不觉得人们希望这类的体验类似晚餐聚会。玩连线游戏的那些人喜欢跟别人一起——比如拼字游戏或者第一人称射击——但是他们喜欢跟他们不认识的人一起玩儿。当你跟来自一个比方说来自新西兰但尼丁的陌生人玩文字游戏时你感觉是享受和放松的。我觉得VR也会是这样的。跟认识的人一起使用VR就好像当你是个青少年的时候,开派对时你父母走了进来,然后开始大肆跳舞。

DB:我一直在思考深刻孤独的哲学及其局限。从现象学的角度来说,VR带来了一些理论上的难题。比如在胡塞尔的著作里,跨主体经验的持续缩减,以及他者性的不断剥离,留下的是一个原始领域,其中除了实体化的主体自身存在的体验外空无一物。

DC:就好像《2001太空漫游》最后在地球上空徘徊的星童。

DB:但根据胡塞尔的说法,在这个自我封闭的世界里仍然存有一种活力,使得一元的主体溢出自身,并且容许其他的身体的出现,这点也预示着其他生命体的在场。

DC:我猜我们是在谈内在论(immanence)的问题,包括它如何在VR的环境里现身。我认为VR其实精于此道——或许太过精于此道了。想象一下,每个时刻都像是圣诞节的早晨。那会不会是你更想在的地方?而且麦克卢汉早就预见到了这点——一种永久性的内在。这点上我很嫉妒他。

DB:从某种意义上来说,问题变成了:为什么我们还想做人类?为什么在虚拟空间里建构起来的身体把自身局限在人类的参数内?我们是否都会作为星童而重生,就像是上帝式的造物?

DC:或许像是希腊神殿里的诸神——他们和人类一样,寻求享乐和刺激,只不过他们获得快感的途径触手可及。比如:色情。比如:暴力。比如:模拟飞行。比如:极限运动。

DB:另外一个关于VR体验创造出的孤独感的说法:即便你摘下头套,那种唯我论式的怀疑仍然在,而且所有激进怀疑论的魔鬼都在你耳边持续地讲着摩耶(maya)和庄生梦蝶的那些故事。有一夜,庄子梦到自己是一只蝴蝶。醒来后他发现自己无法确定自己是刚刚梦到自己是蝴蝶的庄子,还是刚刚开始做梦梦到自己是庄子的蝴蝶。类似的发问也可见于古老的梵文里对摩耶或者说幻影概念的追问,更不用说西方思想中无数的激进怀疑论版本的故事。你确定你是醒着的吗?

DC:这就是唯我论的未来:在VR世界里,这个世界的产生只是为了测试和改造“你”,而“你”是这个宇宙中唯一重要的人和事。我想大部分人在青少年的时候都经历过这么一个唯我论式的阶段,但随着年龄增大,它慢慢就消失了。VR是终极的自慰方式,只不过你爸妈不会突然不敲门进来。

丹尼尔,我有点好奇你怎么突然关心起VR来了。你除了参与埃利亚松的项目之外,也跟玛丽娜·阿布拉莫维奇以及杰夫·昆斯有合作。

DB:是的。我了解这些进展主要是因为我在帮伦敦的一个叫做“Acute Art”的VR工作室推荐艺术家。过去这一年时间就好像是你查了一个你不认识的单词的意思,结果第二天你又看到这个单词,再然后突然发现它无所不在。已经有好多艺术家在使用这种技术工作。如此庞大而多元的群体在对VR感兴趣以及在做此类实验,似乎在暗示着这真的将成为一场革命——这跟比如说全息影像不同,虽然西蒙娜·福蒂(Simone Forti)等人也确实利用它做出过很惊人的作品,但它最终也只是昙花一现。我是个很老派的人,我更熟悉的是画廊、美术馆、艺术学院的世界,而不是TED演讲厅。但就像你说的,VR现在是一个在很大范围里发生的事。我觉得也许它带来巨变的路径可能在很多人预期之外。它可能改变我们对艺术及其机构的认识。如果说以后VR变成便携式的了,人们只需一支智能手机就能看到艺术品,不仅仅是艺术品的图像,而是和观看者共享同一(虚拟)空间的物件,那么美术馆的角色就会变化,商业画廊的角色也会变化,可能走上唱片店的命运。

DC:我们都有平台倦怠或者技术倦怠,而且我们都知道,在我们的余生会有无数的新技术向我们冲过来,每五个月换一次,而VR恰好是我们眼前能看到的向地球撞过来的下一颗大型小行星。那不是乌托邦,而是一种监狱。

如果我们谈淘汰的问题,电子书可能提供一个有用的参照。电子书刚出现的时候,整个出版界有大概八年时间里都无比恐慌。电子书没有取代实体书,电子书也只是在那种你会在机场看的书的范畴内算是流行——但是那八年时间也是伴随着各种下注、犹疑和终结论,就如同我们今天看到的围绕着VR发生的一切。我觉得VR的市场大概会是在性、游戏、音乐、幻想和制造恐怖这些方面。画廊艺术怕是可以轻易逃脱。

DB:我们假设它逃脱了,但画廊还是得要去思考和这种新媒介之间的关系。在画廊里呈现VR作品以及以五个版本一组出售这种方式只能是过渡性的办法,这无法发掘出这种媒介的最大潜力。

DC:我们又绕回了1948年那些想用电视来上演布偶系的那些人那里。艺术交易商卖出的“一组五版”的体验根本就跟VR的最突出的特性背道而驰——它是一种典型的大众媒介,并且应该人人都可以接触到。

DB:这种媒介的力量就在于它可以而且理应触及更多的人。就像是吉尔伯特和乔治说的那样,面向所有人的艺术。

DC:虽然无论娱乐行业和美术馆系统里的这些人都在试图创造出一种快乐、充满愉悦的VR体验,但其实是那些年轻人才会制造出那种让你呕吐的VR体验,不是因为那让你眩晕,而是让你感到恶心,你就想吧,能多令人发指就多令人发指。VR版碎尸电影会出现的。你知道它会出现的。什么时候?在哪里?可以恐怖到什么程度?对于刚刚加入对VR的讨论的人来说,VR好过现实。

DB:如果按照本雅明说的,灵晕消逝了,那么一旦浸入式数字艺术品变成美学体验的标准,我们得到了什么,又有什么逝去了?

重读那些有关机械复制时代艺术的最经典的论文的时候,有不少段落都让我觉得跟我们今天在讨论的事情紧密相关。首先是是保罗·瓦勒里(Paul Valéry)的引言:“我们必须期待伟大的创新,去整个改变艺术的技法,由此去影响艺术创新自身,或者甚至给我们对艺术的认识带来惊人的改变。”

不仅仅是接触范围和传播的问题,艺术作品的本体论问题正在被重新讨论。

DC:如果超现实主义在今天发生,那一个礼拜就会终结了。在二十世纪,每十年里你可能会经历一个大的技术革命,以及两个艺术运动。现在我们一年有十个新技术,一天有五十个meme产生。文化随着技术的发展以一种对数曲线(logarithmic curve)的方式在运动。改变的脚步不是线性的,想象它是线形的是非常愚蠢的。

DB:或许在这个快速进化的过程里我们的整个感知系统都会被改写,沉浸在虚拟世界中不仅比在现实中感觉更好,也更平常和舒服。

DC:是的。而且返回浸入式世界的驱动力将是无比强劲的。我小的时候大人会说不要看那么多电视,多出去呼吸点新鲜空气,但是电视就是电视,你还是会看。我无法不看。昨晚我去一个朋友家吃晚饭,孩子们表现得非常有礼貌,我夸他们育儿有方,他们说:“他们必须得表现好,不然就拿不到新的无线网络密码。”有史以来头一回,父母们终于有了一招用来要挟子女的终极必杀技——直到孩子们逃离家庭,进入矩阵,再不回来。人们会得到他们知道他们想要的东西。这是整件事里乏味的资本主义面向。我有朋友在光纤技术行业工作,当我问起他们认为他们的工作在如何改变世界时,他们都只是叹气。只有一个朋友很诚实地说:“我一周工作40个小时,就为了让人能花上29.95美金或者更少就能享受到令人满意的色情片体验。”

DB:艺术还会是人们所需吗?我在伦敦的实验室体验过那些野心勃勃的VR艺术作品之后的第一反应是:我们完蛋了。

DC:我就跟你说啊。

DB:与此同时,也有一些令人惊喜的事情在发生。你想听我讲一下杰夫和玛丽娜的作品吗?

DC:好啊。

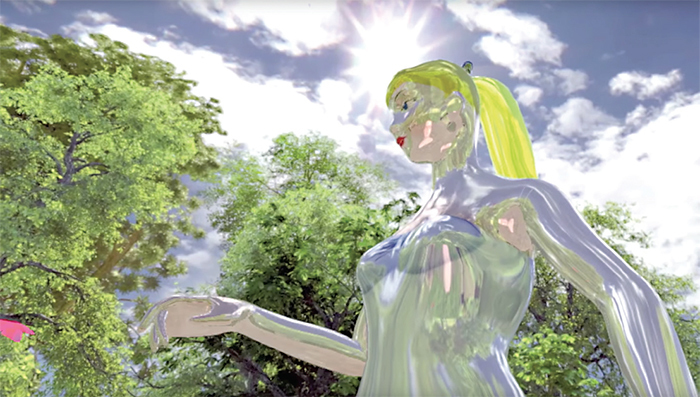

DB:在杰夫的作品《芙丽涅》(Phryne)里,你会在一个繁茂的花园里遇到一个金属外表、闪闪发亮的芭蕾舞娘。很快你就会强烈地感受到她意识到你在场。她为你起舞。如果你靠得足够近去触碰她,你就会进入她的世界,穿透她的皮肤薄膜,似乎在她体内还有另一个花园。但这个作品还只是个雏形。玛丽娜的作品《上升》(Rising)也是如此。它围绕着——惊喜噢!——围绕着玛丽娜本人展开,或者说一个她的完美化身。她被关在一个水族箱里,水平线在快速上升,她随时可能被淹死,但如果你靠近并且触碰到她的手,玻璃就会碎裂,你会被发射到北极,在那里冰川正在融化,你必须踩着随时可能裂开的冰前行。你很快发现你身上背负着双重任务——拯救玛丽娜以及从生态危机拯救这个世界。玛丽娜本人会使用一个app观察你是否在认真执行任务。这显然不是一个逃跑主义式的作品。

所以这里既存在逃跑主义也存在直面和参与的潜力。但我仍然觉得有必要去想象一个社会,其中沉浸式体验就如同我们如今使用社交媒体一样稀松平常。在这种社会里长大的孩子脑子会变成什么样?我知道这听起来非常荒唐保守或者什么的——我们的脑子将会变成什么样?

DC:这是个很合理的问题。VR对人的心理带来的变化或许是自活字印刷术发明以来最为巨大的——只不过你不必识字也可以使用VR,你不必懂得某个语言。它无需任何训练,直接将你熔入其中——而且,它比现实要好。

我不是很确定,跨进VR是否因为人类已经跟真实世界没什么好纠缠的了,唯一的出路就是深入虎穴——这听起来像是令人作呕的电影广告,但你明白我什么意思吗?我跟阿萨德·拉扎(Asad Raza)以及舒门·巴萨(Shumon Basar)一直在就此交换想法,我忍不住想,后启蒙时代的艺术会是怎样的?我认为VR或许是答案。这不仅仅是非乌托邦,它是对进步的否定。就好像,去他妈的——我不玩儿了。你们用无人机对抗宗教吧,但我要去土星环里开采卫星去了。

DB:我不知道你是否听过瑞典的一个神秘画家叫希尔玛·阿夫·克林特(Hilma af Klint),一个绝对相信唯一出路就深入其中的女性,过去若干年时间里,她席卷了整个欧洲,而且绝对是作为一种后启蒙时代艺术,尽管她做的与其说是否定,不如说是摆脱理性主义的局限。她秘密地画了几十年,为一个从来没修建起来但想象里应该像是古根海姆美术馆那种螺旋结构的教堂创作了数百幅深具神秘意味的绘画。有天我跟她的侄孙吃饭,他已经快八十岁了,我们开始谈论起VR。我们都同意克林特的那些神殿绘画无须一个实体的建筑,而且她实际上预见了这种新的媒介的出现,她想象中的那个维度在一个世纪后变成了真正的技术可以实现的可能性。或许我们会见证一种新的神秘主义,你是这个意思吗?

DC:艺术里的神秘主义是很根深蒂固的。但是随着时间推移,我在想围绕着艺术创造的核心问题是否是找到创造内在的方式,而不必用上一大堆形容词来讲述。而且丹尼尔,在我看来,你从非常质疑到完全被说服这个过程的时间很短。你为什么觉得艺术界会需要更多时间?会不会还是那些老一辈的艺术界人士在那儿叹气和苦想,他妈的,又是一次全盘翻转,我都五十五岁了。我只想在我的特斯拉里去体验沙漠以及追逐瀑布。

DB:这绝对和一种坚实的技术批判有关。艺术史上不乏对技术充满乐观的时刻,从1910年的未来主义到战后的零派(Group Zero)和科技艺术实验(Experiments in Art and Technology),更不要说比如利奥塔在1985年策划的“非物质”(Les Immatériaux)展览等项目,以及,当然了,网络艺术。

但是我还是得说,你关于淘汰的必然性的评论很接近在艺术实践和批判性写作中主导了几十年的立场。

DC:所有的科技都是过渡性科技。我们开CD-ROMS和八轨道磁带的玩笑,但是即便是印刷媒体也只是让我们到达数字高峰的过渡性技术——而VR会使得一切都过时。这方面来说是很恐怖的。

DB:当然是会有例外,但总的来说,简单的实用性数字技术往往跟商业和娱乐行业牵扯在一起。

DC:是也不是。商业画廊好像很喜爱故障艺术(glitch art),但是娱乐行业的技术却使得动画达到了一个极其复杂的高度。结果你就发现如何画出令人信服的头发——这么无聊的一个事儿——变成了推进接近真人的数字图像清晰度的动力。

DB:艺术家埃德·阿特金斯(Ed Atkins)就做过一个作品来为不像的头发“辩护”,他还做了一些别的类似的作品来对抗数字动画里的拟人倾向。这是抵抗或者说对抗科技进步创新进程的一种方式。

罗莎琳·克劳斯(Rosalind Krauss)曾经提出,在那些使用最先进的形式的视觉和空间领域里使用那些过时的工具,或许可以创造出布赫洛(Benjamin H. D. Buchloh)所称的“寓言式反作用力”(allegorical counterforce)。

DC:光晕。尘埃。天真。润滑油的气味,腐肉的气息。我想起洛杉矶那些想跟托马斯·豪斯雅戈(Thomas Houseago)做好朋友的那些人,幻想着怎么在他不留心的时候从他工作室偷点儿废旧木头和铁板。那都比这健康。

DB:2001年发表在《艺术论坛》杂志上的文章《控制,来自设计》(Control, by Design)里,布赫洛在谈及为了景观和商品生产而建立起来的媒体技术语言时称之为“不可战胜的咒语和密不透风的封闭”。

DC:对我来说,它的终极表现形式是迪斯尼动画,其中每一帧图像都是在迪斯尼王国里建构起来的,其中产生的任何一种体验都必须极端高效,目的是为了争取大多数人最大程度的喜爱。就跟Nutella的逻辑一样。我认为“不可战胜的咒语和密不透风的封闭”也在干掉大部分电影。电影现在得跟长篇电视剧竞争。电影里的每一帧,就像是迪斯尼动画,必须极度高效。

DB:布赫洛坚持艺术的角色不是加入这种寻求高效的潮流,以及迎合大众市场,而是创造抵抗的空间,我同意以新代旧提供的不仅仅是肯定式的技术乐观主义。所以我想即便我们认为VR正在发生而且无法阻挡,问题依旧是:我们会不会见证一批利用了这些可能性的重要艺术作品,一种针对牟利逃跑主义的有意义的反作用力?

我觉得有意思的是,在今天这些最有趣的艺术家的设计和设想里,是否存在一种必然未实现的东西,需要技术带来的可能性来使其结晶?

DC:绝对的。但是,如果他们做的东西不有趣呢?或者可能真正的问题是,我们都知道那就像是工作了一天回到家里你需要来上一杯。VR是对此的永久性答案吗?

DB:来上一杯,是的。但是它不止如此,不是吗?一种更极端的消遣形式。或许像超现实主义,科幻小说,或者LSD。在他1938年的《戏剧及其重影》(The Theater and Its Double)里,安托南·阿尔托(Antonin Artaud)把戏剧描述为虚拟的现实(la réalite virtuelle),这在对VR的史前阶段的讨论里经常被提及。但还有比这更早的先驱。当我问他是否可以为这种媒介创造点什么的时候,马克·莱基(Mark Leckey)提醒了我,阿根廷小说家阿道夫·比奥伊·卡萨雷斯(Adolfo Bioy Casares)——他是博尔赫斯的朋友——曾经写过一个小说叫做《莫雷尔的发明》(The Invention of Morel,1940)。这是一个类似科幻小说的故事,有个逃犯逃到了荒岛上。他发现这个岛上奇迹般地充满了一些富有魅力的人物,他们在游泳池游泳,跳舞,好像他们是在一个叫马里昂巴德的度假地过夏天。结果是有一个叫做莫雷尔的疯狂科学家,他创造出了一种邪恶的全息录影机,能够捕捉三维空间里的一切感官经验。这是一种撒旦般的工具,因为它在记录过程中会摧毁它的记录对象,他们的皮肤开始溃烂,肉从骨头上剥落下来。阿伦·雷乃(Alain Resnais)的《去年在马里昂巴德》(Last Year at Marienbad,1961)里提到的马里昂巴德其实来自这个阿根廷传说,而且我们必须理解一点,那就是在雷乃的这部经典里,主人公实际上是处在一个虚拟迷宫当中的全息影像,不然的话情节就变得无从理解了。

DC:我爱死那部电影了。我看了大概有十遍。我自己的日式花园就是按照电影里演员站在酒店前的广场上那张剧照来布置的。这么一说的话电影的(非)叙事就变得完全合理了。

奥拉维尔·埃利亚松的《彩虹》已于11月在Acute Art首展,接下来是12月玛丽娜·阿布拉莫维奇的《上升》和2018年2月杰夫·昆斯的《芙丽涅》。

丹尼尔·伯恩鲍姆(Daniel Birnbaum)是《Artforum》杂志特约编辑,也是斯德哥尔摩现代美术馆馆长。

道格拉斯·柯普兰(Douglas Coupland)是一名现居加拿大的作家/艺术家。

文/ 道格拉斯·柯普兰 | Douglas Coupland,丹尼尔·伯恩鲍姆 | Daniel Birnbaum

译/ 郭娟