安吉拉·戴维斯(Angela Davis)是对的:自由是持续的斗争。

乔治·迈克尔(George Michael)论述自由时也有一个好观点:你拿了什么,就要给予。

当fierce pussy谈论她们的艺术的时候,总会从感谢康戴·纳斯特(Condé Nast)开始。乔伊·埃匹萨拉(Joy Episalla)和嘉里·山冈(Carrie Yamaoka)在1991年与南希·布鲁克斯·布罗迪(Nancy Brooky Brody)和佐伊·利奥纳德(Zoe Leonard)一同联合创办了这个纽约小组。她们四个分别在《GQ》杂志和《旅行者》杂志的设计部工作过。小组成立初期,杂志办公室不太忙的时候,她们用复印机制作了几百张firece pussy的海报,没人在意。

可能那时因为埃匹萨拉和山冈并非孤军作战。在《调整后的边缘:20世纪晚期的复印术、艺术和行动主义》(2016)中,凯特·艾克霍恩(Kate Eichhorn)整理了为数可观的90年代都市行动中最为轰动的一些:在NBC频道、微软等企业,雇员们在公司里留到很晚,“来搞些政治活动,”如玛丽昂·班扎夫(Marion Banzhaf)所说,她是“AIDS释放力量联盟”(AIDS Coalition to Unleash Power)前成员,这个小组更著名的称号是ACT UP[1]。没有想到这些企业实际上在传播煽动性的思想和词语的过程中发挥着巨大的作用,无意中为公共事业提供了资本条件。

fierce pussy的女士们起初是ACT UP的成员,后来她们想要成立一个只有女士的小组。布罗迪在和artforum.com的一个采访视频中(虽然该小组一般来说是以集体名义发声)中回忆道,第一次宣布成立是在Cooper Union学校大厅举行的一次ACT UP聚会期间。“我们发出了公开邀请……就在地板上,我们说我们会在佐伊家碰头,然后就来了一个,两个,所有人都来了。”埃匹萨拉和山冈在Hell’s Kitchen区警察局门口抗议时知道了这个消息。然而这个团体的故事自此永远与当时的其他一些倡议分道扬镳,比如Gran Fury(ACT UP的宣传翼)、Queer Nation(“酷儿王国”),以及Lesbian Avengers(“拉拉复仇者”)。至少有一点是,fierce pussy强烈鼓励公众去拿取、复制并且传播她们的作品,因此她们的生产恰好地落于复制品的谱系学,同时也预示了自我传播的网络meme的出现。fierce pussy还有与众不同的一点是,她们就像是一位明星,自我演变、自我remix、自我改写。相隔约十二年后,fierce pussy在2008年复出,直到今天仍保持活跃。它的成员有时会说如今她们感觉自己像是酷儿行动界的滚石乐队(虽然滚石几乎从来不会用政治演讲去撼动异性恋常态)。她们也倾向于从一个人格化的角度来谈论自己的团体:“fierce pussy是她自己的艺术家。”“她有很多意见。”“和大部分千禧一代一样,她烦透了权力滥用,并且准备好迎接一个更好的明天。”

fierce pussy出现的那个时刻在之后的年代里总是重复着,因为创伤是持久的——很多时候甚至是周而复始的。那个年代的伤害体现在制度化的恐同心理,强化了艾滋危机;体现在美国持续多年保守派执政的破坏;体现在越来越多的对酷儿人群的暴力;体现在阿尼塔·希尔(Anita Hill)在被克拉伦斯·托马斯(Clarence Thomas)性骚扰之后接受调查,而托马斯却可以就任高等法院大法官;体现在发生于全国各地尤其是纽约(1991年,市长大卫·邓金斯[David Dinkins]驱逐了Tompkins广场公园的无家可归者)的住房危机。

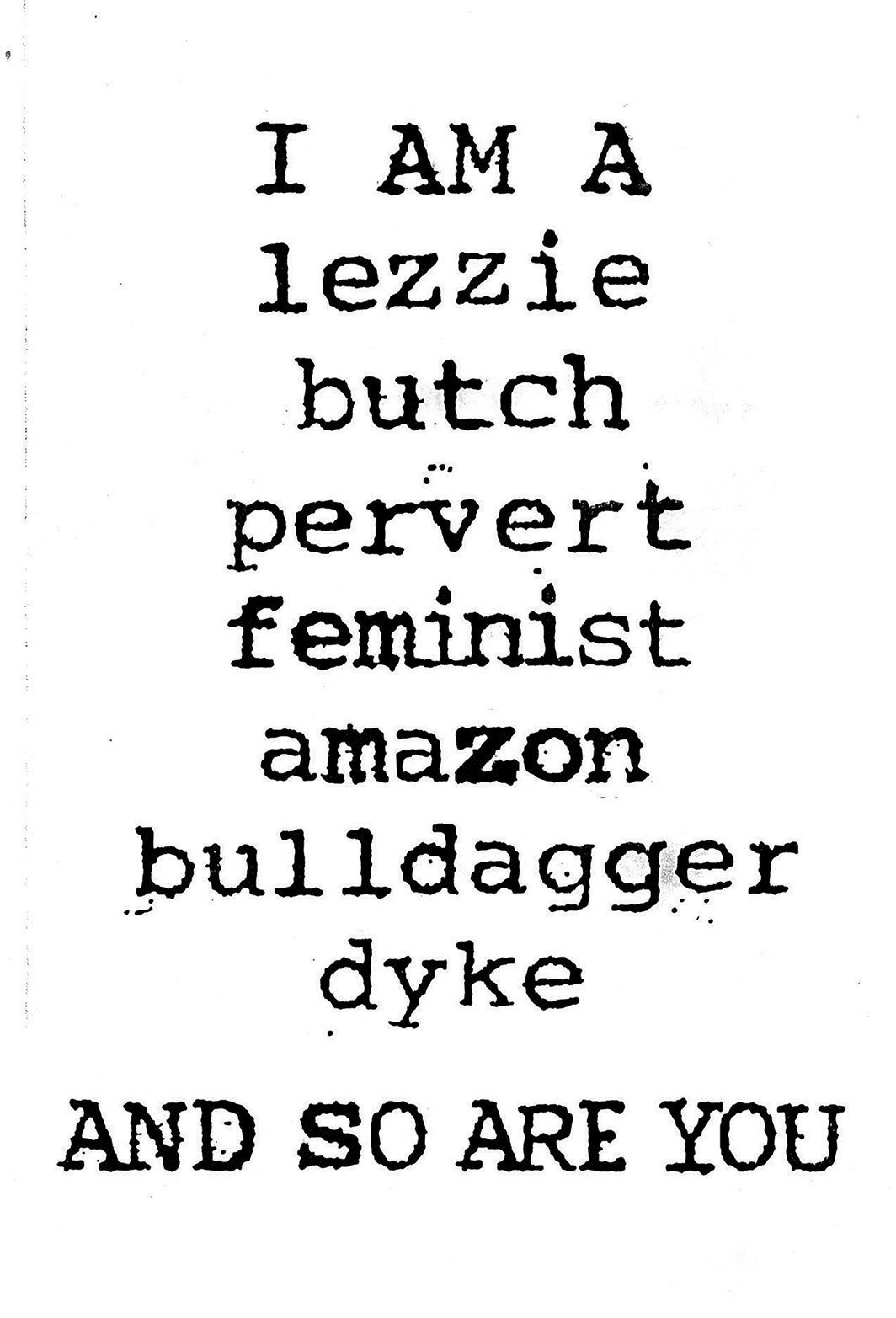

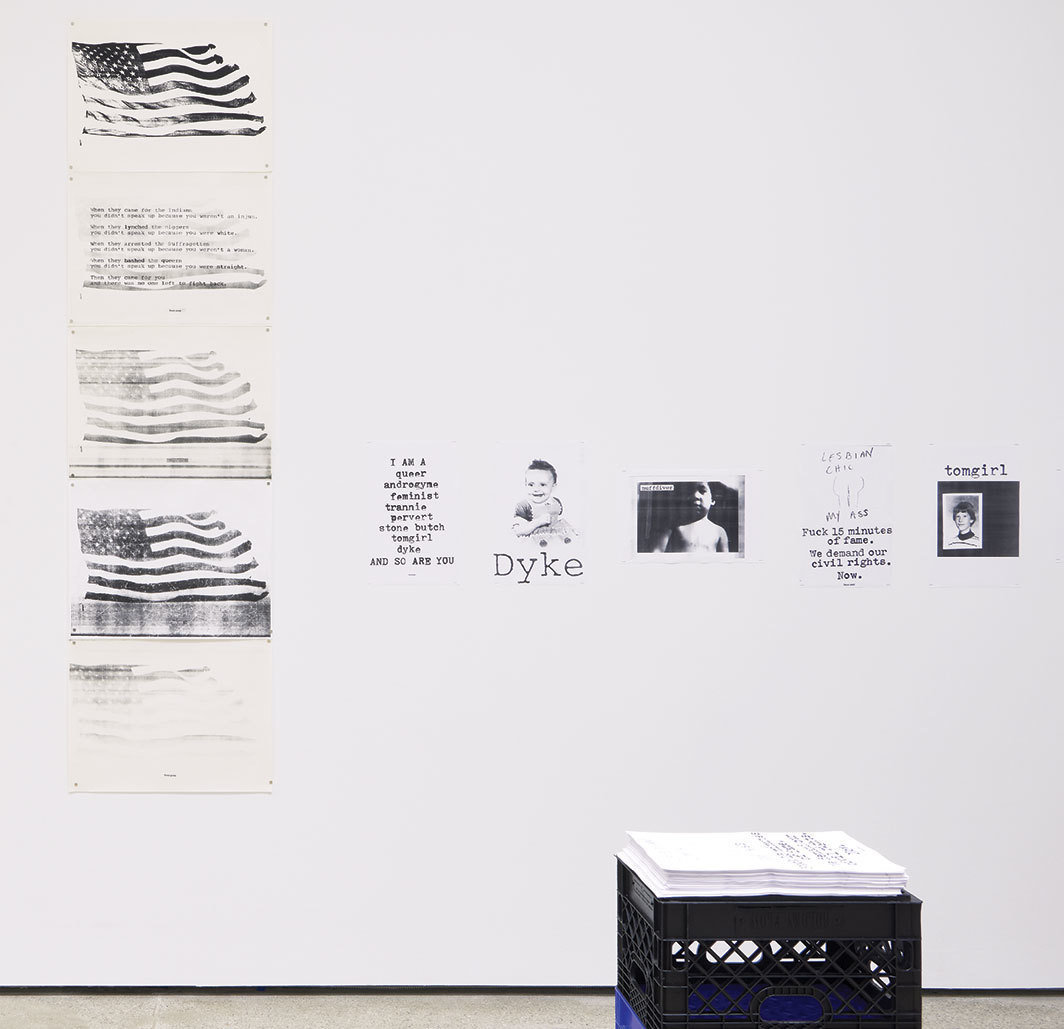

90年代时也见证了城市中很多废弃楼房以及无处不在的工地上被涂鸦、通告以及张贴覆盖,见证了诸如珍妮·霍尔泽(Jenny Holzer)和游击队女孩等艺术家抓住了机会在日益腐败的混乱中注入了自己的声音。就是在这样一个时刻,fierce pussy来了。在小组的第一个会议上,在利奥纳德的东村公寓里,几位成员采取了罗伯特议事原则,就在现场用纸、剪刀和打字机这些唾手可得、便宜甚至不要钱的东西制作出了一张言简意赅的海报。“我是 / 拉拉 / 男人婆 / 变态 / 女友 / 铁T / 姐妹 / 歹客 / 我骄傲”(I AM A / lezzie / butch / pervert / girlfriend / bulldagger / sister / dyke / AND PROUD!)这是“名单”系列海报中的第一张,最初作于1991年,在“我是”和“我骄傲”之间夹了一连串贬义的称呼。小组决定每次会议都要制作一件作品,就在此时此地,迅速,下流。不完美以及视觉噪音自始至终都是她们创作的一部分。fierce pussy的成员还决定将以“一”言说,以“她”言说,带着亲密、幽默和愤怒。在小组不同的时间点上,成员名单中也曾包括帕姆·布兰特(Pam Brandt)、简·卡洛穆斯托(Jean Carlomusto)、唐娜·埃文斯(Donna Evans)、艾莉森·弗洛林(Alison Froling)以及苏珊娜·赖特(Suzanne Wright)等等,但是小组不变地采用有力的单数人称发声,始终以第一人称传达观点,总是向内看以向外传。

对语言的重新部署在fierce pussy的艺术中扮演了关键角色。小组的作品告诉我们,是女性主义意识提升的行动小组,而不是法律学术领域,使得很多重要的女性主义重述得以产生:性别主义、性骚扰、婚内强奸等等。fierce pussy的演讲总是激动人心,她的政治总是充满着表演性,并且始终走在趋势之前——小组成员在我们的采访中开玩笑地说:朱迪斯·巴特勒(Judith Butler)肯定读了我们的东西。她的确很有可能读了。在午夜时分,成员们拎着水桶游走在城市中,没人有车,她们在策略的地点用黏合剂黏贴海报,对她们来说,绝佳的视线比绝佳的场地更重要。她们明白自己的艺术很可能被当做证据来指控她们自己,因为有1990年艺术家大卫·沃纳洛维奇(David Wojnarowicz)对唐纳德.伟德曼(Donald Wildmon)和美国家庭协会的官司教训,她们从未被拘捕。小组的最初计划是专注于提升女同性恋可见性(在资本主义为此找到坚固市场之前),并且直接对女同社群喊话(在社交媒体为此找到市场之前)。

fierce pussy的身份一直保持着相对性和流动性,但她们也具有相关性——“fierce pussy将 ‘酷儿身份’塑造为历史事件中的一种经验连续体,”塔拉·布尔克(Tara Nurk)写道。它的使命也是以一种动态且连续的方式演进。小组的早期目标之一是领土宣告。这些女人们想要留下一道可被识别的痕迹,但并非用金钱、权力、语境及市场这些手段来做到。她们想要“凶猛地”(fiercely)做到,带着欲望和愉悦,就像这个词的拉丁词根,ferus,野蛮的。或许不要去过度解读,毕竟她们的实践并非关于艺术职业发展。而是关于生或死。

随着时局变化,直接的恐同逐渐退出舞台,像“dyke”这种词已经融合到了主流话语中,fierce pussy于是测试这种看起来积极的变化是否的确构成了实质性的进步。重新利用以前的海报成为了一种习惯——小组重聚后的会议经常变成“写作环节,编辑环节,提炼环节,扩展环节,”成员们回忆道。2008年,因为小组在纽约Printed Matter回顾展的契机,她们更新了“名单”系列海报,将原来的“我骄傲”开玩笑地改为了更加挑衅的“你也是”。新的海报覆盖在这个令人尊敬的非营利的落地窗上。就在海报被贴上去不久后,警察抵达现场,传达了来自路人和邻居的担忧——这充分说明了语言改造和重述的过程还远未过时。

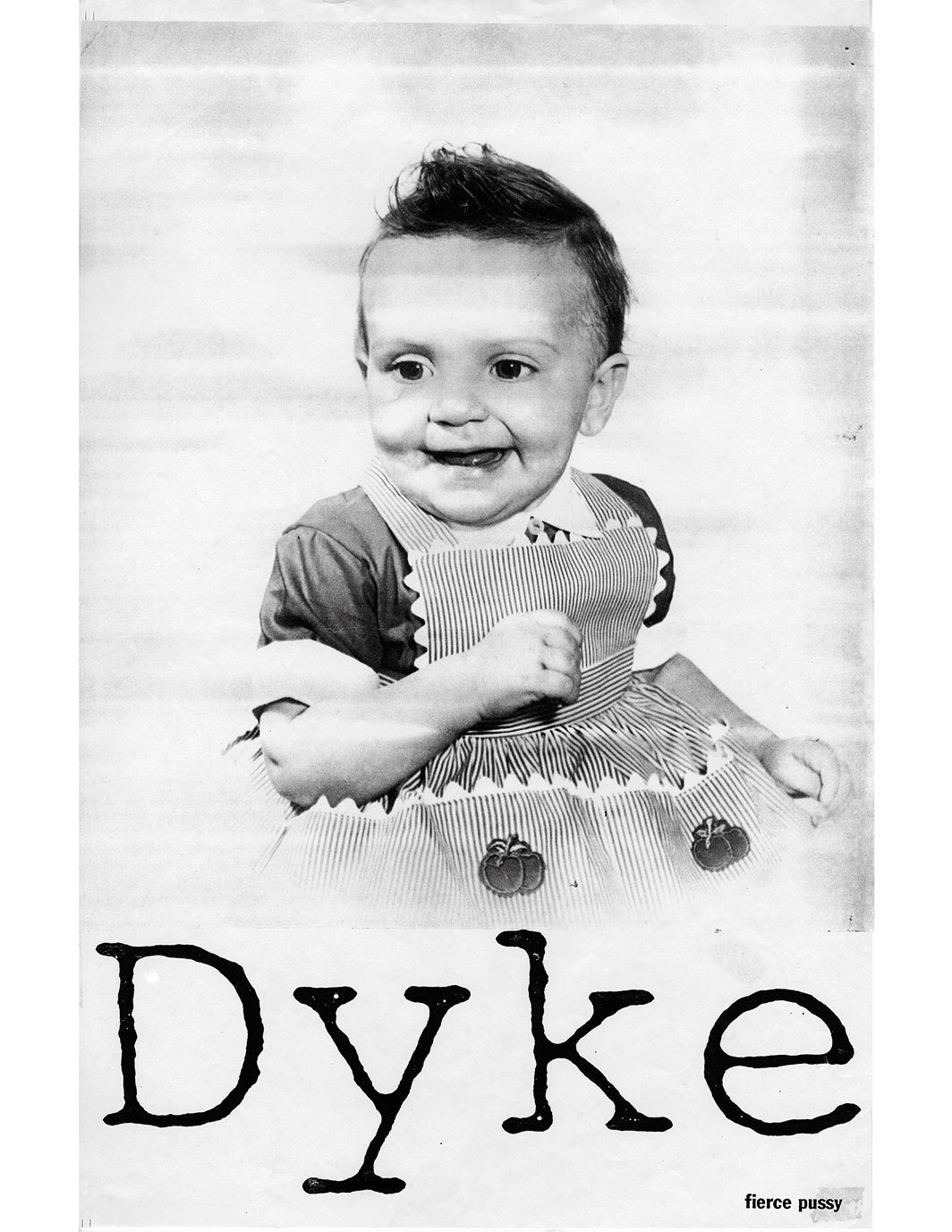

在1991年的另一张早期海报上,fierce pussy将家庭和儿童照片配上文字来瞄准恐同的基督教右派及其联盟;其中最著名的一个例子就是一张发光的婴儿图像,她的条纹围裙上下刺眼地印着字体巨大的词语“拉拉”(dyke)。二十七年后,在这件作品最初问世的SoHo的街道的不远处,它和其他作品一起吞没了莱斯利·洛曼同性恋艺术博物馆(Leslie-Lohman Museum of Gay and Lesbian Art)的窗户。这件作品也代表了fierce pussy最令人不安的行动——当脆弱遇见语言那锋利得可以割破骨头划出伤口的险恶,有时候伤害甚至持续一生。“这真搞笑,”我最近不经意听到有人走进博物馆时这样评论道。我不这样认为。

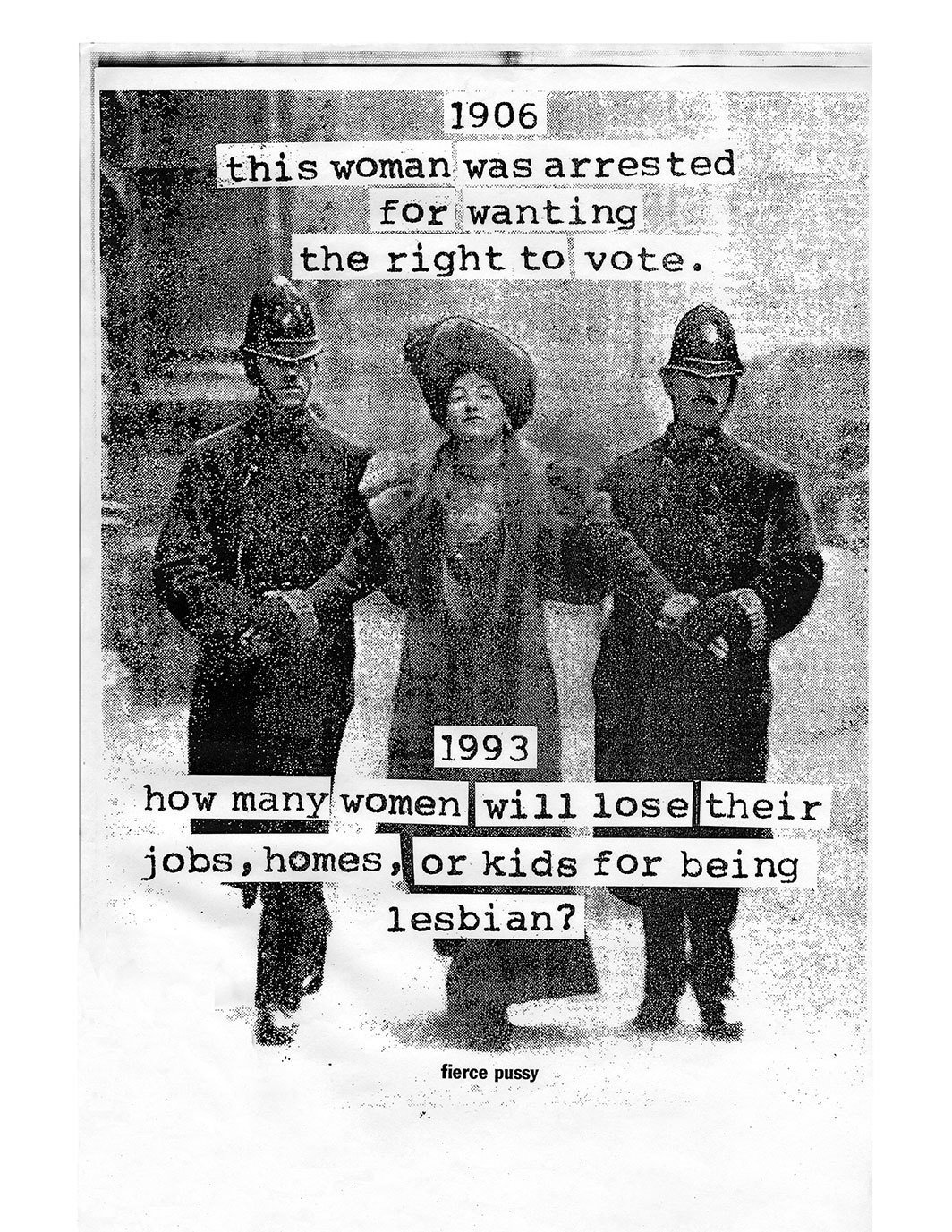

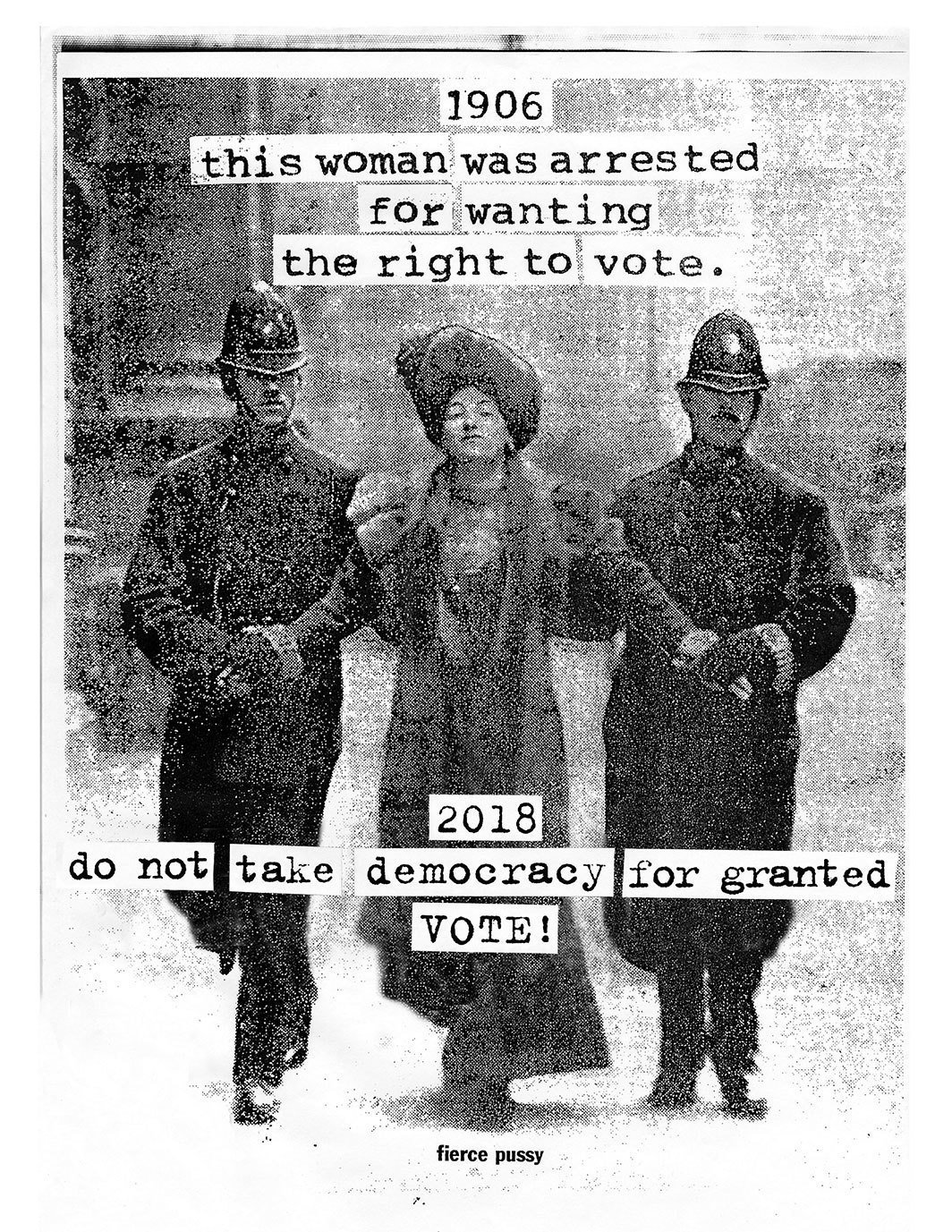

1992年,fierce pussy使用模具刻字和纸板上喷漆的方式,在某次曼哈顿同志骄傲游行的一路上重新命名了一些街道,将克里斯托弗街改为了“T收费公路”(Tomboy Turnpike),将哈德逊街改为了奥黛丽·洛德巷(Audre Lorde Lane),将谢瑞登广场改为了fierce pussy广场。1993年,小组将一张两个警察押着一位妇女投票权抗议者的图片配以文字“1906:这个女人因想要投票权而被逮捕. 1993:多少女人因同性恋而失去工作、家园以及孩子?”在刚过去的10月,中期选举之前,fierce pussy更新了第二行文字:“2018:不要认为民主是理所当然的。投票!”新的海报版本和原版一样颗粒粗大,制作粗糙,然而在社交网络上被热传了好几轮,还配以表情图标装饰。令人心旷神怡。

fierce pussy最初一段时间投身油印和黏贴,后来开始制作贴纸、邮件艺术,以及在纽约LGBT社群中心的洗手间里做了一个永久装置。这些都是关于自由的实用主义的项目,不仅仅因为它们深入地从语言下手。小组一直以来都以最为有效的传播模式来制定作品形态,为了能够造成最大的轰动,哪怕成员们对于以影响力交换持久性这一点是有充分意识的。纸,fierce pussy的首要材料,其典型特征——易逝性——成为了去年我去拜访小组在纽约公共图书馆的档案时令我印象深刻的。在那里,我找到的唯一不是复印件的档案,是小组成员和行动主义者芭芭拉·吉丁斯(Barbara Gittings)拍摄于1994年的合影。还有一封写给她的信:“对我们所有人来说,你是英雄,”紧跟着:“希望你喜欢这些海报。”

理查德·罗蒂(Richard Rorty)是女性主义不可或缺的一个不良对象,他曾试图将90年代早期的性别平等理论实践化,但是失败了。1993年,他给《Hypatia》杂志写了一篇文章,声称像他那样的实用主义者以及解构主义者只能向女性主义者提供“些许特殊建议——关于当男性主义者尝试使当下的实践看起来不可避免时如何回复的建议。”三年前,罗蒂和南希·弗莱泽(Nancy Fraser)曾就女性主义发生过一次激烈的争执,在那次争执中他输了,因此,他在《Hypatia》上那篇文章,也就是他所谓的“建议”,可能是为了避免自己被当作过分傲慢。他论证道:

最近有一种针对既有案例的观点,把对弱势群体的压迫当作为是“必要的恶”(相当于政治中的“可忽略不计的异常”),要批评这种观点,就要去解释为什么实际上这种恶是没有必要的,然后进一步解释为什么具体的制度上的变化其实可以消除这种恶。这就意味着规划一个替代性的未来,或者一种将我们从现在带到未来的政治行动的假想。[2]

但有时你根本不需要解释太多。

1994年,一辆中型卡车载着fierce pussy的广告穿越曼哈顿,驶入西村的骄傲游行,上面写着:

拉拉

终极前线

探索古怪的新世界

找到新的生活&新的文明

勇敢地踏入无人之地

海报上,拉拉(DYKE)的几个字母有戏剧化的单点透视效果,这个广告戏仿了商业广告和通俗科幻的视觉语言;其中不仅和《星际迷航》有着某种关联,甚至还和著名的《星球大战》的开场有着共同点。这个广告作品似乎成为了“电报”(Transmission)的前身,那是一系列戏谑式地折射出了罗蒂眼中所谓替代性未来的书信作品。(同一个系列中的第二件作品在2016年《艺术论坛》杂志夏季刊中刊登。)这些“电报”文字以来自一个世纪之后的公开信的口气写就,并且采纳了80年代用以象征先进技术的字体,巧妙地质问着当下的野蛮,比如其中写道:“ ‘强奸’这个词是什么意思?”这封信在不同的呈现版本中持续被修改和更新;最近的一版被制作成了一张海报,供人免费取走。这封最新版的来自我们天堂般的“异类自由国度”的公报是这样开头的:

亲爱的活在2018年的人们,我们正在穿越时间重新传输电报。/ 我们的跨学者(transscholars)、跨语言者(translators,或译“翻译”)以及跨文字员(transcribers,或译“电报员”)将持续地跨监控(transmonitor)你的数据。还有很多 / 我们希望理解你们——请全部回复。

就像在小组的以往项目中一样,她们以刻薄的幽默表达了对于理解的愿望,以及对于个体自由的渴望。尽管讽刺,但是在这些乐观地构想了新的社会以及更高的意识模式的书信中,一种真挚的解放冲动得以表达。“你需要……可持续的农业跨技巧(transniques)和能量捕获吗?”我们的子孙向我们问道,“我们现在就可以发送过来!当然心灵感应是最便捷的传输方式~~还是你倾向于用dropbox网盘?”

应变、讽刺、团结:如果你敢于构想一个未来,那你最好是以潇洒的方式去构想。如果你要想象激进的结构性变革,那你应该像年轻的西蒙娜·威尔(Simone Weil)一样,承认这样的变革是无法被事先预知的。你可能还需要承认,理想依旧是个梦:我们还不知道平等、公平甚至尊严究竟是什么,因为这些还没有发生在所有人类身上。

在你们早期传来的讯息中,你们描绘了一个民权运动。我们注意到当前社会关系中逐渐增多的断裂。我们知道你们叫自己人类——但是难道人类不是人性的吗?(We know you call yourselves human—is there an ‘e’ on the end of that?)

呈现出酷儿未来主义的海报版本《电报 III》(2018)以及“时间旅行技巧”(吉尔·H·卡西德[Jill H. Casid]语),是fierce pussy为哥伦布艺术和设计学院比勒美术馆为期六个月的展览创作的,展览在去年10月开幕。由乔-伊·唐(Jo-ey Tang)策划,展览每五个星期左右是一个“季节”变化,最后会提供四个完全不同的“章节”。这样的缓慢安排可以悠闲地展示四位“实用主义先知”成员的个人作品,也可以呈现她们的集体成果。令人意想不到的是,这是fierce pussy的实践第一次与公众对话。展览的标题“arms ache aivd aeon”,隐射了山冈的一件隐晦的政治性作品。策展人唐解释这个标题说:“由亲密和抵抗(arms)出发,穿越悲恸和欲望(ache)、光和行动主义(avid),以及时间(aeon)。没有列出来的A打头的词语——AIDS——是最初将所有这些词语带到一起的元素,它的存在阴魂不散。”

这个展览是对于这些艺术家的影响力以及她们强有力而持续的直接行动模式的一次恰逢其时的肯定,也记录了我们走了多少路来到这里,以及还有多少路要走。在这个时刻,简单地抵御苦难已是极大的挑战,更不用说制造进步了。但是,有效的行动主义要求我们必须思考前行的动作。“ ‘抵御’的想法是轻巧和危险的,”米歇尔·亚历山大(Michelle Alexander)最近这样说[3],“黑人自由斗争游行者不会唱 ‘我们将会抵御’ 而是唱出了 ‘我们将会成功’ 是有道理的。他们的目标是去攻克一个种族等级系统——去终止它。”

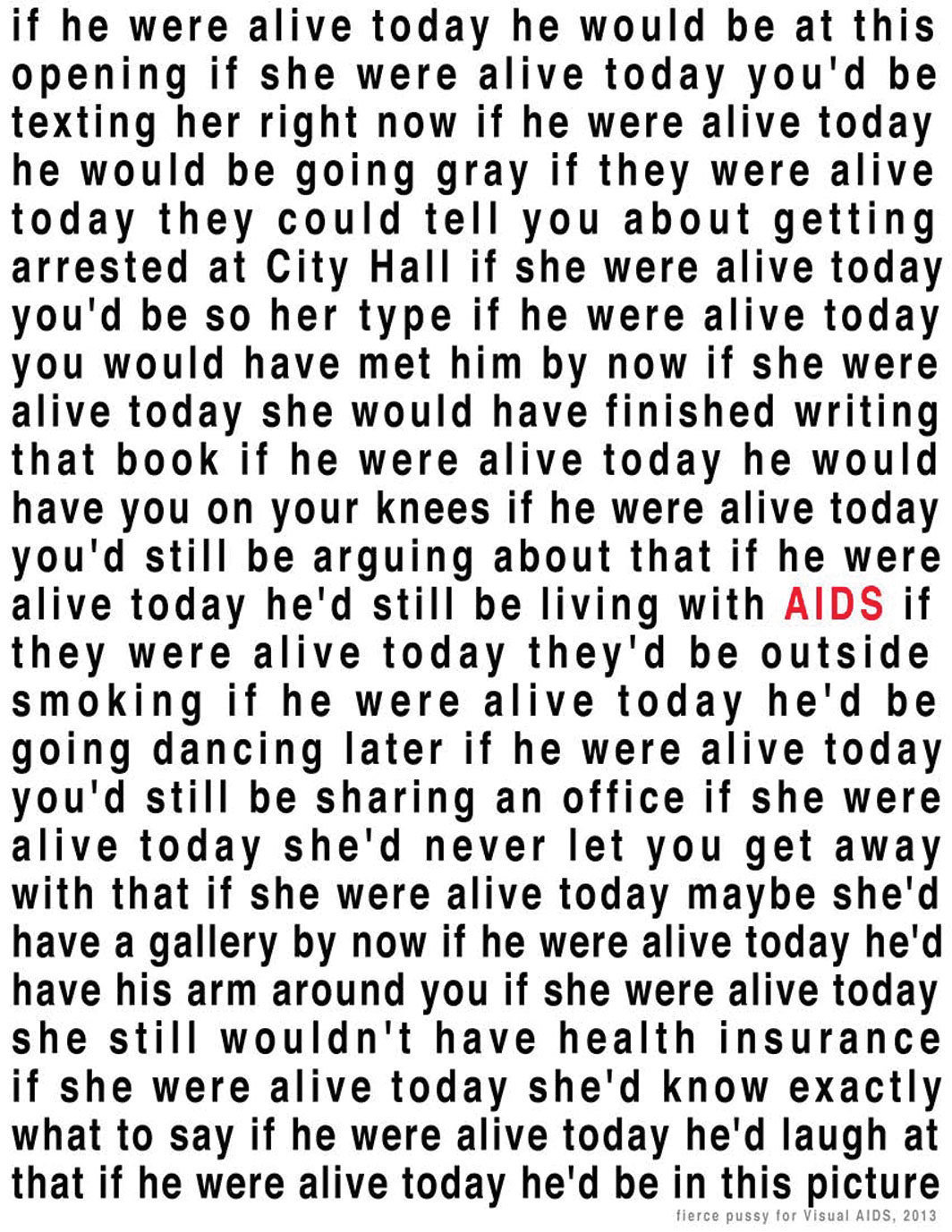

有效的行动主义还要求我们知道什么时候纪念,什么时候不纪念。2009年,fierce pussy的创始者们在参加了里程碑意义的巡回展“ACT UP New York:行动主义、艺术以及艾滋危机,1987-1993”之后,感到自己生命中很大一部分被历史化了,实际上在现实中,艺术,以及悼念,仍在发生。丧失仍在发生。她们希望自己的创作能够强调出一种欲望,将过去变成现在的欲望,这种愿望是不会将过去交付给历史的。结果就是海报《留下记录》(2013),该作品本来是为Visual AIDS计划和一年一度的“(无)艺术日”活动创作的,也于2015至16年在纽约MoMA PS1的“大纽约”展览中展出。“如果他们今天还活着他们会向你诉说在市政厅被逮捕的故事……如果他们今天还活着他们现在在外面抽烟……如果她今天还活着她绝对不会原谅你那样做……如果他今天还活着他仍旧携带着艾滋活着……”

如此写道,每个“如果”都跟着一句对于现在的描述,但是这些描述是有条件的,让人联想到人类生命是如此易变和偶然。文字赋予了那些曾经不惜一切代价活下去的人群以声音,使他们得以反对他们那深度恐同和充满偏见的政府,使他们直接向读者诉说——向我们:你不认识他们,但是你可能很喜欢他们。你甚至可能爱上他们。这件作品将责任与对于拒绝遗忘的见证二者绑定。个人的悲恸成为了公共的宣告。保存这则通告,也保存创作出这一作品的小组的艺术,是关于生存和攻克的迫切愿望,由激进的同志情谊所承载。

欧露文(Lauren O’Neil-Butler)是《艺术论坛》的资深编辑。

注:

1. Kate Eichhorn, Adjusted Margin: Xerography, Art, and Activism in the Late Twentieth Century (MIT Press, 2016), 144. Eichhorn takes this quote from Jim Hubbard and Sarah Schulman’s act up Oral History project, 144.

2. Richard Rorty, “Feminism, Ideology, and Deconstruction: A Pragmatist View,” Hypatia 8, no. 2 (Spring 1993): 96.

3. Michelle Alexander, “We Are Not the Resistance,” New York Times, September 23, 2018, SR1.

文/ 欧露文 | Lauren O’Neill-Butler

译/ 张涵露