尘归尘……在最近一波关于地球即将灭亡的的长篇讨论之前,就有阿格尼丝·丹尼斯(Agnes Denes)的著作《尘之书:时间的开始与终结及其之后》(Book of Dust: The Beginning and the End of Time and Thereafter,1989)。这本写于1972至1987年的书对所有物质的死亡进行了详尽研究,书中充满了能够在今天继续敲响警铃的段落,尤其是下面这段:

“我们的存在充满矛盾:在共处中彼此隔绝,专门化却导致统一,自由的幻觉根植于集体心理,手头的信息过剩脑子却一无所知,玩忽职守的背后是贪婪,越无能为力越自我吹嘘。这就像同时进入冰河世纪和因温室效应产生的热浪之中。”

丹尼斯在上世纪60年代末开始创作的生态艺术作品与上述对气候灾难的早期诊断一样具有先见之明。在接下来的几十年中,她被称为一个有远见的人。但这样的赞词反而可能会掩盖其颂扬的深度和复杂性。丹尼斯从不是用一句话就能概括的。

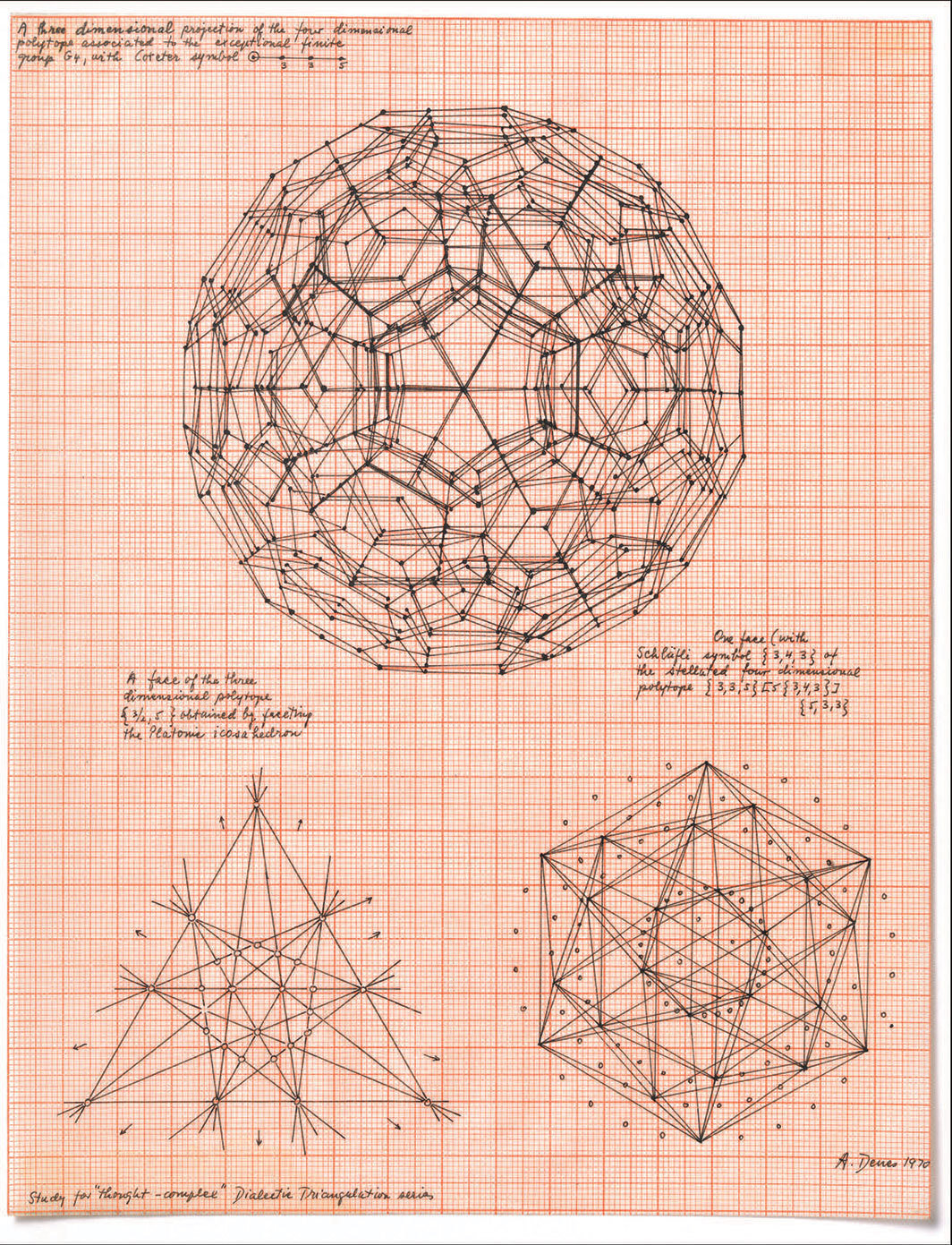

通常她的项目都会从一个基本的方程式或问题开始,随后发展为图表、绘画或装置,仿佛提示某些神秘的转换过程存在的隐晦代码。丹尼斯是最早使用计算机进行创作的艺术家之一,她在上世纪60年代后期开始用基本的几何单位(三角形)构建数字模型。她之所以对事物的起源感兴趣,似乎是因为她相信,无论被说得多么乌托邦,技术进步始终面临着成为国家、精英和镇压工具的风险。她对复杂(或可能被滥用的)系统追根究底,以便掌握它们的破解之法。她法医般的研究不仅包括信息系统,也包括社会系统。她了解这两者密不可分。

1970年在纽约犹太博物馆举办的开创性群展“软件-信息技术:对艺术的新意义”(“Software—Information Technology: Its New Meaning for Art”)有三位女性艺术家参展,丹尼斯便是其中之一。她当时展出的作品《三角芭蕾》(Trigonal Ballet,1970)是对数字动画这一新兴领域的一次初步尝试。她原本计划展出她写的几个程序,但在1970年12月《艺术论坛》上发表的一封信中,她声称博物馆没能兑现诺言,使她无法按原计划展出作品。就连播放动画的电脑最后也坏了,而且博物馆并没有换新的。丹尼斯在信中写道:“我的作品和我都被当成玩笑……但我不会责怪任何人。我被困在系统的齿轮里,在这个系统中,此类展览的资助和宣传工作都是以彻底犬儒的方式进行的,并且目的总是能为手段作出辩解。浪打过来,也没有人会在乎。”

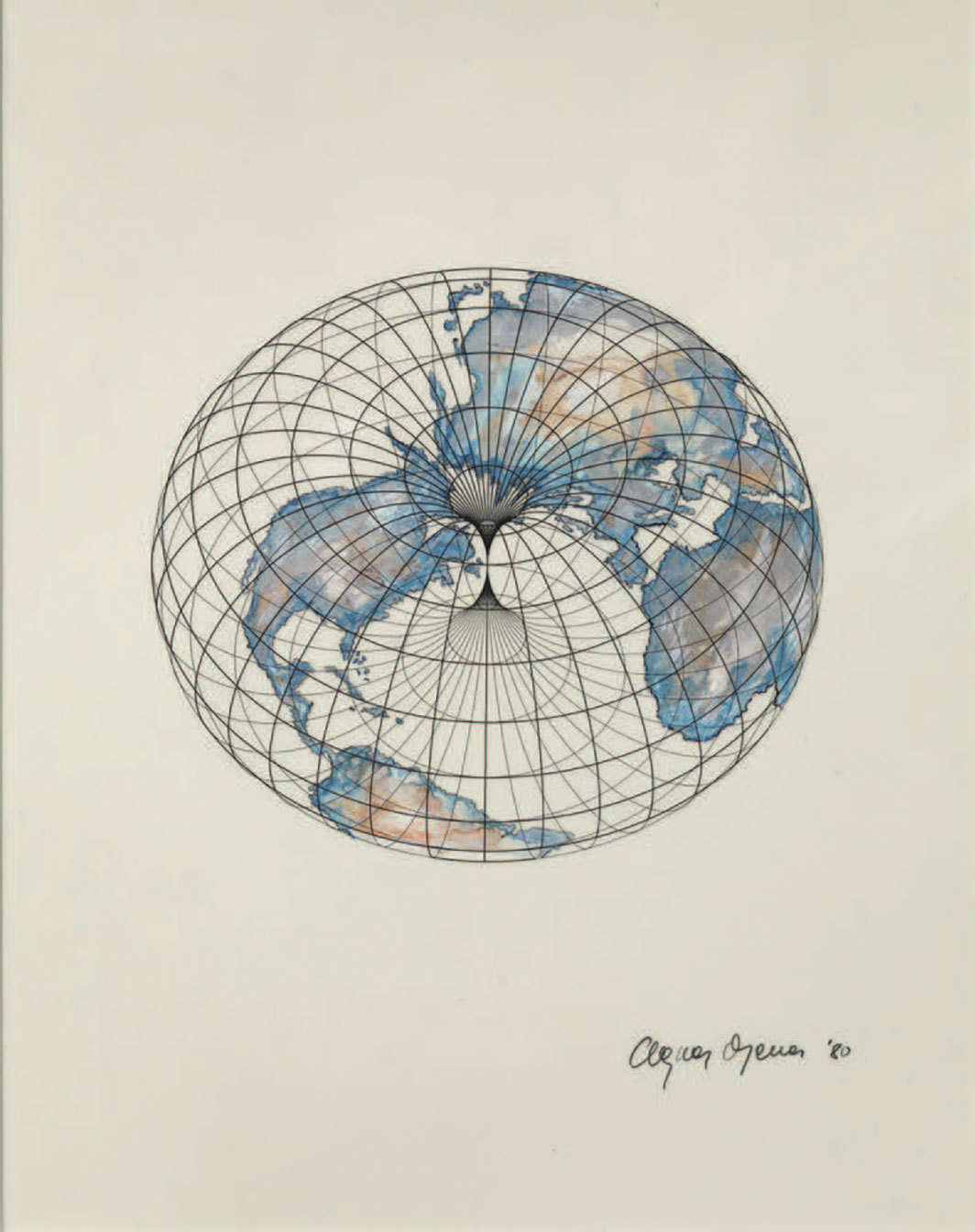

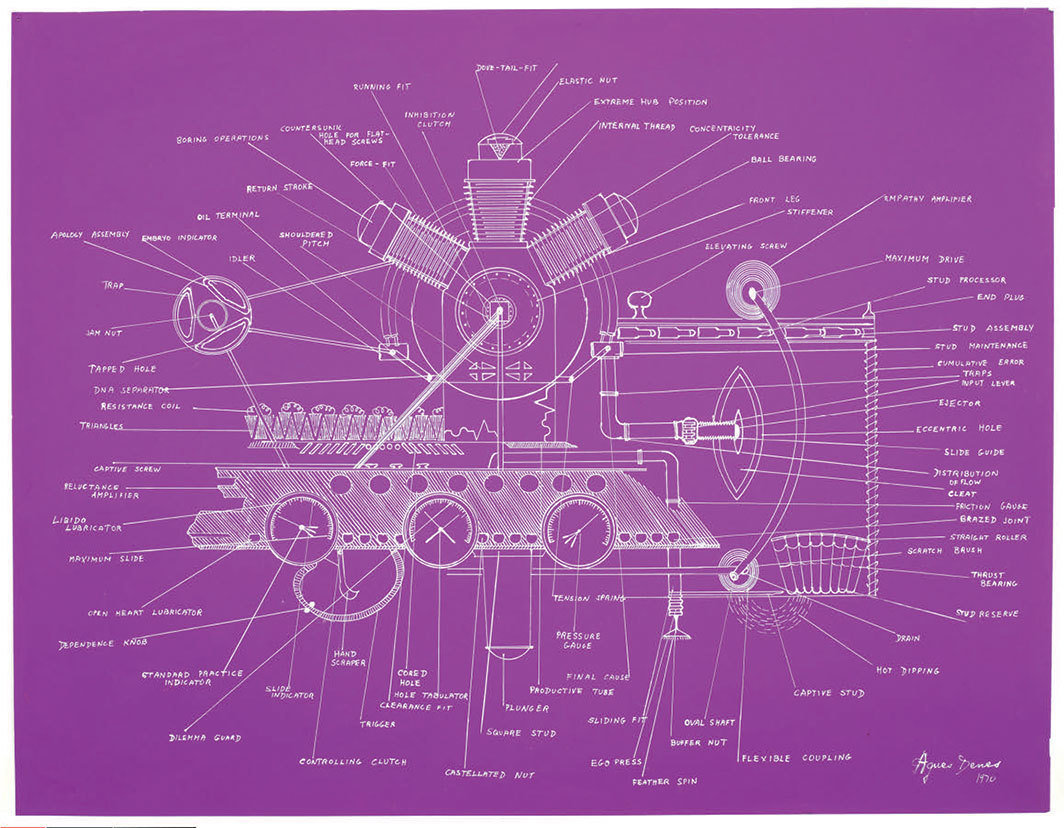

丹尼斯没有提及性别歧视,但在她的陈述中隐含了性别歧视在她所报告的恶劣待遇中的角色。“软件”展结束两年后,丹尼斯成为纽约a.i.r.画廊联合创始人,与那些无端质疑女性的艺术或智力能力的艺术机构相反,这是一个致力于为女性提供支持的艺术空间。然而,尽管丹尼斯自认是一名女性主义者,但她并没有创作显白的女性主义艺术。从20世纪60年代至70年代,她专注于推动从大地艺术到生态艺术的关键性转折,并为后者的发展做出贡献。这项工作并不需要丹尼斯舍弃工作室。对她来说,持续创作绘画和版画是必要的,例如在“等向空间中的等轴系统——地图投影”系列(“Isometric Systems in Isotropic Space—Map Projections”, 1973-80)里,地球被扭曲成三种形状:蜗牛壳、蛋和热狗。长期以来,丹尼斯都喜欢打乱事物看似有机的秩序,强调变化是所有系统的核心本质。为此而创作的图像,如郭怡安(Michelle Kuo)在2009年所说的那样,彻底混淆了“绘画和图示之间的传统对立——打破了具身(the embodied)与投射(the projected),直接轨迹(direct trace)与媒介矩阵(mediated matrix)之间的区别。”上述类别界限的模糊化通常完成得非常机智。在版画《人类吊挂机器》(Human Hang-up Machine,1969)中,丹尼斯融合了机械工序与弗洛伊德理论。而在1970年的《解放的性机器》(Liberated Sex Machine)中,如同机器装置说明书一样的画面标满了各种在英文里带有猥亵意味的词组,例如锁合螺丝(CAPTIVE SCREW)、热浸镀锌(HOT DIPPING)、偏心洞(ECCENTRIC HOLE)。这两件作品都一针见血地点评了我们想控制自身心理和/或力比多能力增减的欲望。如果我们可以做到这一点,就如这些精巧装置所讽刺地暗示的那样(例如通过移情放大器),也许我们可以找到某种平衡。

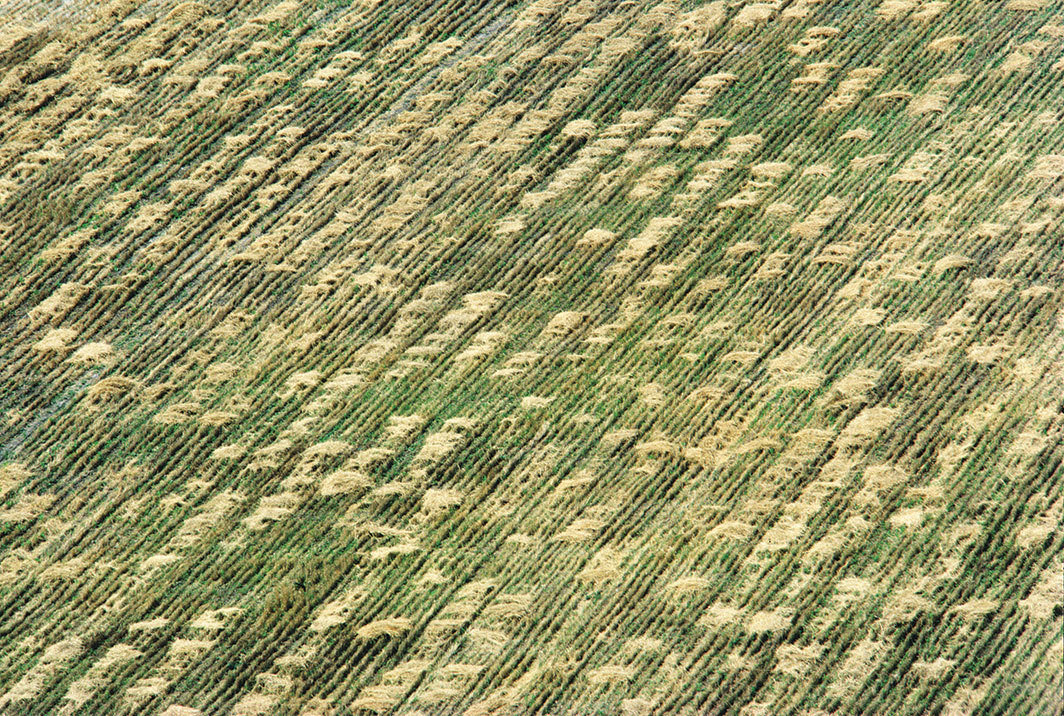

从一开始,丹尼斯的大规模项目就需要一种充满生机的、有生成力的形式,她在农业中发现了这种形式,比如她1982年的作品《麦田——一场对抗》(Wheatfield: A Confrontation)。丹尼斯与一群志愿者一起,在曼哈顿下城的炮台公园(Battery Park)填埋场超过两英亩的瓦砾上,一起种植了一片泛着微光的红春麦:在这片当时价值45亿美元的土地上种了总价值158美元的谷物。看着这些真正令人难忘的照片,这些琥铂色的麦浪在双子塔的阴影下如波浪般荡漾(现在看来这些图片已是挽歌了),我们很难不去认为这件作品是具有先知性的,是对尚未到来的暴力的超自然感通。当然事实上,丹尼斯并不需要真的预见未来才能让她的作品充满这样的预示感。她只需要去理解很少人会去理解的人类纪的毁灭轨迹。在二战末期,1944至45年,还是孩子的丹尼斯在她的出生地布达佩斯目睹了大规模的破坏和轰炸。她和家人先逃到斯德哥尔摩,随后于1954年搬去了美国,在那里他们碰到的是冷战妄想症,是军备竞赛,是无需借助核武器也可以毁灭地球的掠夺式消费主义。

简·保利(Jane Pauley)在于1982年8月在美国国家广播公司(NBC)《今天》(Today)节目中播出的电视访谈中询问了丹尼斯有关《麦田》的问题:“清割掉时会不会有点心痛?”丹尼斯回答:“当然会,我在那里住了差不多四个月。”如此看来,她随后转向更为持久的土地开垦就不足为奇了。丹尼斯1983年的一幅描绘由小针叶树组成的丘陵的草图最终引向了《树之山——活的时间胶囊》(Tree Mountain—A Living Time Capsule, 1992–96),这是世界上第一片人工原始森林。为了制作这件作品,丹尼斯邀请了1万1千名志愿者在芬兰于勒耶尔维(Ylöjärvi)种植了等量的树,形成一个向上的螺旋,朝着顶峰变窄。这块地方在接下来的四百年里都会受法律保护,免遭砍伐。

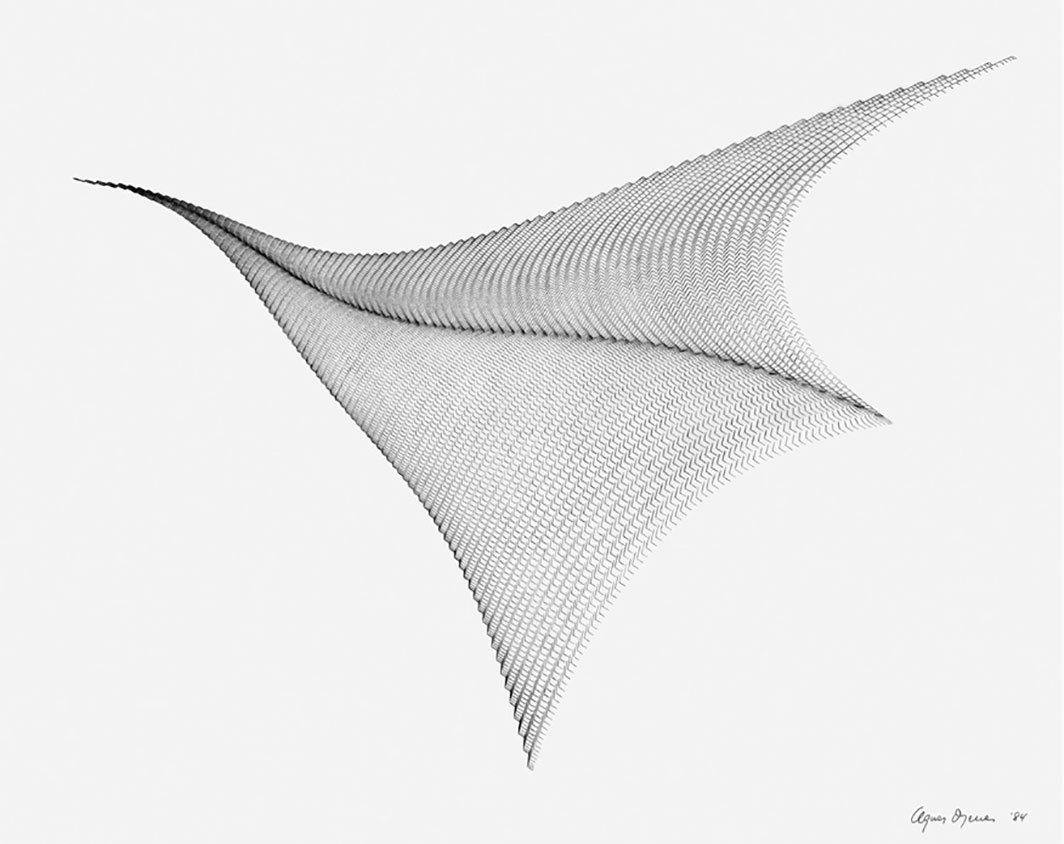

丹尼斯对三角形的兴趣通常会以三维形态呈现。从完成作品《辩证三角形化:一种视觉哲学》(Dialectic Triangulation: A Visual Philosophy,1967-69)之后,金字塔形就成为丹尼斯创作中反复出现的一个主题。《不息的金字塔》(“Restless Pyramids”, 1983至今)系列绘画摆脱了金字塔常见的板正形态,将其化作飞鱼、鸟、蛋和眼泪的形状。“当它们从被建造的暴政中解脱,就开始了延伸和摇摆,”丹尼斯写道。“一旦它们的元素自由了,‘不息的金字塔’就可以灵活变幻为自己所选择的动态形式。”虽然它们是对环境崩坏的一种寓言,丹尼斯以其最具预示性的方式将它们想象为后地球时代居住形式的蓝图:易于修理且自给自足。目前为止,丹尼斯那片森林所在的小山丘是她建造的最大的一座金字塔,但她的作品从不傲慢,也不具有传统意义上的纪念碑性。她在纽约的第二件公共委托作品,位于苏格拉底雕塑公园(Socrates Sculpture Park)的《活金字塔》(The Living Pyramid,2015)是一座30英尺高、承载着数吨草和野花的金字塔,这些植物以这种方式再次回到这片土地上。这件再生性的作品当时令我震惊,因为它与邻近的东河(East River)豪华高层大厦景观形成鲜明对比,而后者最终都会倒下。

人们常常把丹尼斯和罗伯特·史密斯森(Robert Smithson)放在一起比较,甚至有人说她是后者遗产的“真正继承人”。但这并不正确,别忘了,史密斯森相信的是熵的必然性,而非环保主义。他认为“理想主义生态学家”和“受利益驱使的矿工”一样,都“绝望地来回走过同一条瀑布”。我想知道史密斯森说到资本主义灾难时指的是不是一些更可怕的事情,接近于达芬奇晚期的那些有关大洪水的炭笔画。达芬奇长期以来都对破坏着迷,并写过大量关于观看气候或地质现象是怎样制服一片土地的文章。对他来说,对史密斯森也一样,没有办法可以停止这些混乱的过程,自然也好,或是它表面上的他者——文明——也好。但丹尼斯抱持着可以减缓熵的希望。当她接受了一份委托工作后,她通常会用法律合同来让个人和政府遵守自己的条件(例如保护《树之山》四个世纪这类限制性条款),这样做也是在暗示,我们人类是拥有拯救自己和地球的能动性的。

在今秋The Shed举办的丹尼斯回顾展(由Emma Enderby和Adeze Wilford策展)中,她将抓住机会再一次引导和运用这一能动性。这次The Shed从丹尼斯未实现的作品计划中挑选了三件作为委任创作。第一件是根据《纽约森林》(A Forest for New York, 2014)所作的建筑模型,丹尼斯计划将皇后区洛克威半岛(Rockaway Peninsula)上的近255英亩的艾杰米尔填埋场(Edgemere Landfill)改造成一片森林,种上数十万棵适合当地略含盐分环境的树木。丹尼斯写道,如果这项努力一旦实现,就能“通过森林的有益作用来移除空气中的二氧化碳、净化空气和地下水,并创造健康的生态系统”,从而改善洛克威地区的“公共健康问题”,例如哮喘病。洛克威海滨联盟(The Rockaway Waterfront Alliance)已赞助了该项目,尽管进展缓慢。至少可以说,丹尼斯在此项目上所追求的关怀规模也是非常宏大的。这件模型将成为一种行动的号召。

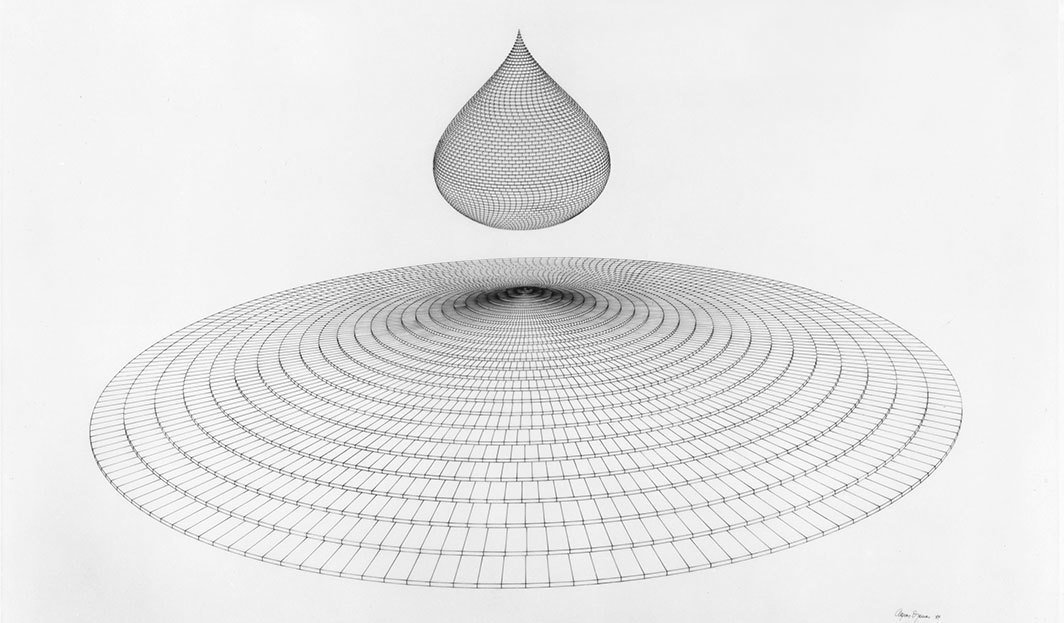

第二个模型以丹尼斯1976年的一项作品提议为原型,高17英尺,由六千块3D打印的生物塑料(玉米为基础材料,可用作堆肥)砖块堆砌而成。在这件作品最初的设计图《概率金字塔——水晶金字塔的研究》(Probability Pyramid— Study for Crystal Pyramid, 1976)中可以看出,原先这件作品被设计成透明的,由超过十万块玻璃块组合而成。在The Shed,这一模型从内部点亮,斑斓的光彩表现出一种漂浮或失重感,和《活金字塔》以及不受约束的“不息的金字塔”有异曲同工之处。1984年,丹尼斯用银色墨水在羊皮纸上绘制了《泪珠——纪念被地面束缚的纪念碑》(Teardrop—Monument to Being Earthbound)。这是有关一件大型悬浮雕塑的提案。丹尼斯当时写道,这件作品“由一个圆形底座和一个泪珠形顶部组成,后者悬浮于底座中心上方,在一块有流动磁力的弹性垫子上。顶部随着气流轻微且神秘地移动,但由超导元素将其固定住。照亮时,泪珠看起来就像蜡烛的火焰。”由于目前的技术仍不能完成丹尼斯的设想,这次的展览会展出一个更新版的提案。3D打印的尼龙泪珠会漂浮在底座之上,靠两个部分之间的磁场使其保持固定,并从内部照亮。

《泪珠》是美的物件,也是我们时代的象征:如今,大气降水的频度和强度都已经让保险公司开始宣称地下室是“不能进入保险范畴”的。该怎么办?我们现在的气候变化勇士——从参加游行的科学家到罢课的学生,从撤资运动者到水保护者,再到“反抗灭绝”(Extinction Rebellion)运动人士——都在逐步改变顽固的政治系统。现在,即便是美国现代历史上对环境保护最无情的总统也要靠生态溴化物来获得选票。这不意味着他关心,但渐渐地,所有人会开始关心起来。政治行动(如果能发生的话)在产生决定性差异上能否足够迅速或彻底?事后看来,丹尼斯有力的作品正是对即将来临的大变动的警告。

纽约The Shed“阿格尼丝·丹尼斯: 绝对物与中间物” 展览展期为2019年10月9日至2020年1月1日。

欧露文(Lauren O’Neill-Butler)是一位作者、编辑和教育者,现居纽约。

文/ 欧露文 | Lauren O’Neill-Butler

译/ 冯优