2019年7月4日傍晚,我给道格拉斯·克林普(Douglas Crimp)发了最后一封电子邮件:

嗨,道格拉斯,

你还好吗?

我现在在科切拉山谷的温泉沙漠给你写信,就在棕榈泉附近。我住的这个地方叫希望之泉,有一片简单、老式的小木屋。七月是淡季,所以很便宜。这地儿风景很美,但也很糟糕。我是突然决定来的,想要远离一切,理清一些事情。这里很安静,没什么其他事儿好干,所以我也只能全身心地感受自己的糟糕情绪了。确实相当糟糕。

但总之吧,我很想念你。周六晚上我在地狱派对看了摩根他们的表演。他们说那天晚上早一点的时候跟你一起吃了晚餐。表演堪称完美。我知道你之前看过他们的表演,但是在“世界骄傲”前夜的公园坡地窖里演又有另有一种魔力。所有人都是全裸或者只穿着内衣,大家全都挤在摩根还有其他表演者周围的一小片区域里。他们邀请我作第一个朗读的嘉宾,我很荣幸。他们带领大家一起唱“帮彼此活下去”(Keep Each Other Alive)。我觉得我好多年没看过这么让我开心的表演了。还有好多想跟你聊的,等我回去再细说吧。你在读什么呢?最近有碰到什么有趣的人吗?记得跟我说说。

爱你的,

大卫

道格拉斯无法回答我了。我的邮件发出去后几个小时,他去世了。从他终止了对多发性骨髓瘤的治疗——这种浆细胞癌症已经折磨了他两年——他就在准备面对这一天了。他把自己的文件档案都交给了费尔斯图书馆(Fales Library),完成了自己的最后一本书《跳舞跳舞电影》(Dance Dance Film,将由Dancing Foxes出版社出版)。他为死亡做的准备——按照照顾他的朋友罗莎琳·杜乌奇(Rosalyn Deutsche)的形容——可谓一种“精神性转向”。他开始冥想。而且开始跟我们共同的朋友摩根·巴斯奇斯(Morgan Bassichis)一起阅读《圣经》。跟我们的朋友格雷格·柏多维兹(Gregg Bordowitz)还有其他一些人一起读关于死亡的日本俳句。他跟我谈起明就仁波切(Yongey Mingyur Rinpoche)的《爱这个世界:一个佛教僧人可以教授你的濒死生存方式》(In Love with the World: What a Buddhist Monk Can Teach You About Living from Nearly Dying,2019),道格拉斯的朋友海伦·托科夫(Helen Tworkov)参与了该书的编写。我愿意相信他已经做好了面对死亡的准备,但当我第二天一早得到消息的时候,仍然感到措不及防。或许我们没办法为他人的命运做好准备。或者说准备从来都是一种幻觉。你做这样那样的准备,确保自己不出问题或者不被伤害。但万一没有另一种结果呢?

我在写给道格拉斯的信里提到的摩根的作品是《革命之间的男同性恋及友人》(The Faggots and Their Friends Between Revolutions)。这件作品是对拉里·米歇尔(Larry Mitchell)和奈德·艾特斯(Ned Asta)1977年的同名插图书的致敬——这本书今年夏天由Nightboat Books再版,以此纪念石墙反抗五十周年。这个表演是摩根和他的朋友TM·达维(TM Davy)、DonChristian Jones、Michi Ilona Osato以及Una Aya Osato合作完成的。我在2017年的时候看过它最初的版本,那时是坐在新美术馆Sky Room的一堆枕头里。但直到这次,当我在一个塞满了毫无羞耻心、激情四射的同性恋的地下室性派对上看到这个表演时,那些语言和情绪才真正涌现。

米歇尔和艾特斯的书讲的是一个关于瑞姆罗德(Ramrod)纷乱生活的寓言,瑞姆罗德是一个四分五裂的帝国,其统治者是一个名为“沃伦和他的鸡巴”(Warren-And-His-Fuckpole)的男子。“沃伦想知道这些男同性恋的首领是谁,他想跟他谈谈”,故事讲道,“但是这些同性恋没有首领。他们只有死去的英雄。”摩根的表演就是跟观众一起朗读这本书,其中包括一些歌曲,是和TM合写的,比如下面这首,一整个夏天都在我脑中萦绕不散:

我们必须

我们必须

我们必须

帮彼此活活活下去

因为 没人……

会这么做

帮彼此活下去

帮彼此活活活下去

帮彼此活活活活活活下去……

帮彼此活下去是我们最重要的、也是最不可能的任务。道格拉斯过世后一周,我收到的我的朋友、作家托比·哈莱特(Tobi Haslett)的邮件。附件里是一个名为《催泪弹双年展》的文档。这是由他和他的朋友汉娜·布莱克(Hannah Black)以及恰兰·芬利森(Ciarán Finlayson)合写的一篇文章。这篇文章有力、真实,发表八天之后,文章所指的矛头——“沃伦和他的有钱鸡巴”,武器制造公司Safariland的CEO——从惠特尼美术馆董事会副主席的位置上退出。

我已经听了太多关于评论力量式微的论调。我们证明了批评是有效的,尤其当评论者放弃自己的“自我”的时候。我好奇这三个无论思路还是风格都有着强烈个人特征的作者是如何克服写作这种令人烦躁不安的孤独活动,生产出一篇如此清晰、如此统一的文章的。托比说他感觉三人在文章中都有各自高度个人化的表现,我认为这也构成了这篇文章的力量的一部分,它既是一篇文章,也是一首协奏曲。它或许有些太过感情充沛,但我觉得这恰恰是因为他们都对友谊有着特殊的天赋,他们知道如何激发出彼此的力量。

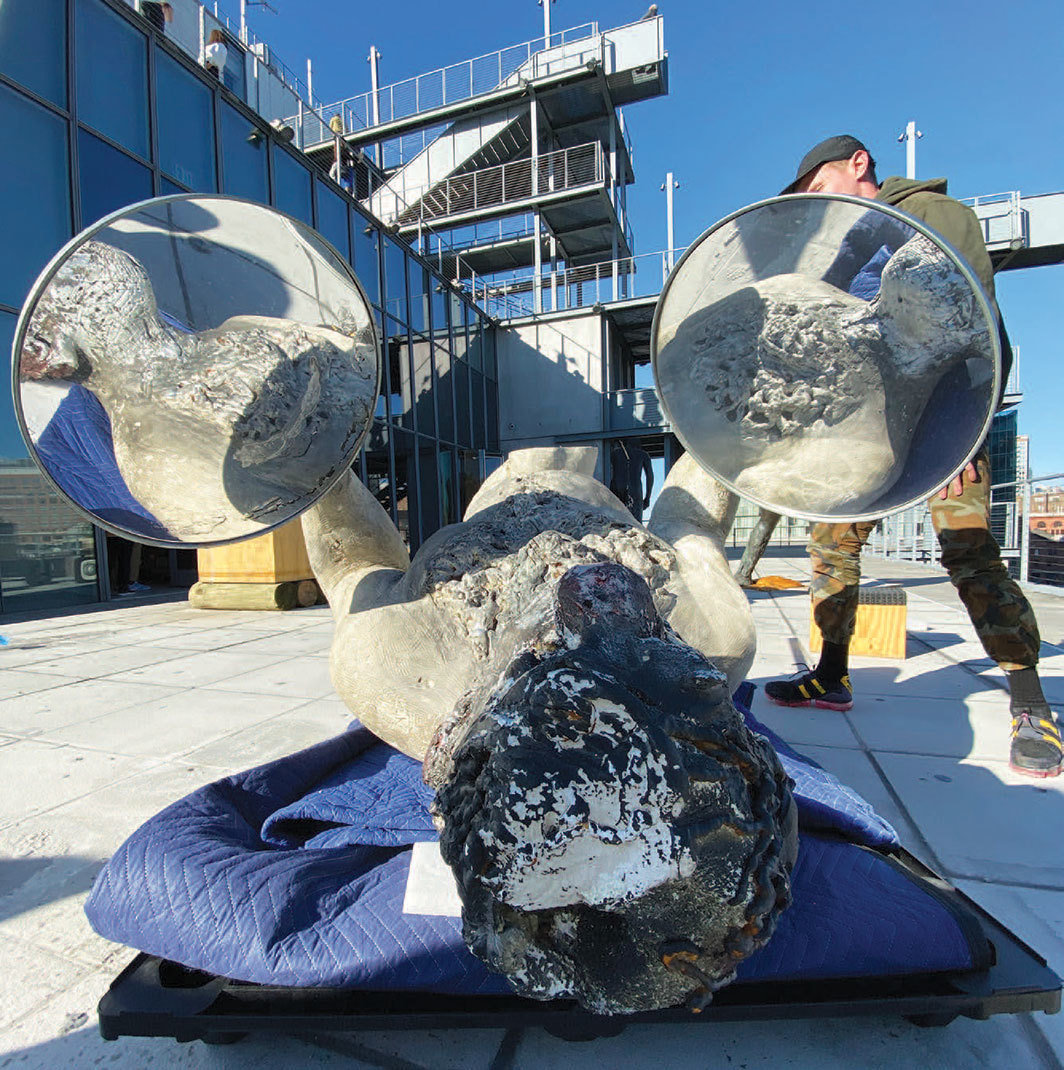

我们在Artforum网站上发表了这篇文章后,惠特尼双年展的参展艺术家们开始纷纷要求撤出自己的作品。坏人退场,随之而来的是事态的缓和和展览的继续。所以当10月底展览结束开始拆除作品时,大家的注意力已经不在这里,其中就包括妮可·艾森曼(Nicole Eisenman)阿里斯托芬式的作品《队伍》(Procession,2019)里的九件雕塑,这个凝固的游行队伍在整个展览期间都像哨兵一样矗立在六楼的阳台上。即便在它成为抗议活动的主角前,我就已经深深地为之吸引。我想象着他们拆除我朋友的雕塑的场面,一点一点地,直到那个戴棒球帽的《送葬人》(Pole Bearer,2019)孤零零地站在阳台上,回头望向那个悲哀的、破烂的旗杆,那已经成为了他们的负担。

“这本书是关于美。关于我对朋友们的爱。”1993年,在艾滋病成为全美25到44岁男性的头号杀手次年,南·戈丁(Nan Goldin)出版了《另外一面》(The Other Side),这是一本摄影书,献给她那些“表达性亢奋”的朋友们。

“这本书是友谊和幸存的证明”,戈丁在第二版的前言中写道(今年九月由Steidl出版社出版,再版本身就构成了一个事件),这次还收入了一些新的照片和文字,此外还有一篇和本书众多神奇人物之一的乔伊·加布里埃尔(Joey Gabriel)充满魔力的访谈。这些照片“一向都是我的各种关系的延伸,用来致敬或者以人们自己想要的面目呈现他们。”在和朋友们发起反对塞克勒(Sackler)的“P.A.I.N.”(Preion Addiction Intervention Now)行动前的很长时间里,戈丁就已经是一位行动主义者,一位拯救或保存其友人生命的朋友。这本书里有一张我一直以来最喜爱的照片,即《波士顿海滨公园的野餐》(Picnic on the esplanade, Boston,1973)。那是我想象中的世外桃源,既是对马奈《草地上的午餐》(Le Déjeuner sur l’herbe)的完美重现,也反映了那些边缘人群的生活样貌:不过是五个怪模怪样的好友在水边草地上快乐地野餐。看起来像是种邀请,希望这么说不算太唐突。

跟我关系更近的是TM·达维(TM Davy)的展览“这些马勒姆草”(This Marram),今年秋天在上城的Van Doren Waxter画廊展出。展览展出了86张画在质地坚韧、便携尺寸(14 x 11’’)的纸张上的粉彩画,都是在火岛上度过的一个夏天的印证,那是一个由舞者、天体、情人和动物构成的奇特的友谊世界,我自己也在其中。那不是真实的世界,但我一点也不在乎。我能看到那些画面间的断裂,理解那些紧张和崩溃,我瞥到那个男人,在鸡尾酒会的玻璃桌上撞破了脸,但仍然能跟医务人员充满幽默感地谈笑风生,或者那个彻夜在海滨栈道上寻找水晶的男人,终于在一个令人绝望的早上回到了家,他的皮肤因为暴露在上午的大太阳下而灼伤了。这些没有进入画面,但我知道那就在那里。那不是我的幻想。所有的肖像都是完美的;这就是为什么它们可以如此激发人的欲望。马勒姆草是一种生长在海滩上的草类,散落在沙丘之间,草根把沙子聚拢在一起,可以保护沙洲岛和海岸另一面的生命。展览中有不少关于这种草的美丽绘图(沙泥蜂属,也被称作“沙地之友”),但是即便是那些人的画像中也体现出这类草的性格,蓬勃的色彩生长出躯体,又演化为毛发、微笑或者屁股。有时候我觉得艺术无非是一个人各种关系的存在证据,从这个意义上来说,“马勒姆草”即是那个世界的写照。

我最后一次见道格拉斯是在他去世前一周。我们一起去看了萨拉·迈克尔逊(Sarah Michelson)的《 june2019:/\》(2019),一件私密、亵渎之作,并不是那么容易下咽,表演在曼哈顿下城格林威治和三一街口的一栋办公楼里进行,离道格拉斯住了40多年的福尔顿街公寓不远。他坐在轮椅上,他的朋友和护士Alan Subo陪着他,他看上去平静、聚精会神——他在看表演作品的时候一向如此,他的耐心甚至大到可以容忍一只从电线上垂下来的荒唐的机械鸟一直在Alan头顶非常吵闹地扑扇着翅膀。他看起来很高兴来到现场。迈克尔逊对我们来说是个里程碑。她的作品和很多我热爱的艺术家的作品一样,是被她的朋友以及他们所处的环境点亮的。她和摩斯·肯宁汉(Merce Cunningham)、乔治·巴兰钦(George Balanchine)以及伊冯娜·雷纳(Yvonne Rainer)代表着艺术和舞蹈的交汇,这也是让我和道格拉斯相识并且成为朋友的重要因素,此外还有各式的闲聊,时不时的火岛之行,它那挥之不散的韵律和命运。

我第一见到道格拉斯是在2009年4月,那是在大都会博物馆的“图像一代,1974–1984”(The Pictures Generation,1974–1984)安静的媒体预览临近结尾时,这个展览是基于道格拉斯1977年在Artists Space策划的“图像”(Pictures)展和相关文章,这个展览和文章开启了艺术界向后现代主义的转向。他正在接受一个记者的采访,我介绍了自己,说我很喜欢他发表在十月刊上那篇写肯宁汉的文章。我的第一篇专题文章也即将发表,是和迈克尔逊谈她的作品《多佛海滩》(Dover Beach,2009)。道格拉斯和我一起搭火车去下城,一路上都在谈舞蹈。他看起来什么都知道,但又很细心地留给我谈话的空间。我跟他说起那些我喜欢的新的表演。很快我就收到了他的邮件,然后有了我们第一次的约会,是去跳舞。

我对那晚的记忆很模糊。我只记得那种紧张。我有点害怕这个细心、温暖但又含蓄的年长男性。让我紧张的并不是知识,虽然他的确知识量惊人。而是他的慷慨,那比知识量更为惊人。我们在乔伊斯剧院附近的一个法国餐厅吃了晚饭。我从来没遇见过任何如此想要了解这个世界并且毫无保留和做作地与他人分享的人,我几乎不知道该如何回应。

这一年,我比以往任何时候都更需要朋友。这一年,我开始怀疑友谊是否可能足够。尽管我的硬盘已经被各式话题挤爆,我却对那些大标题的慰藉作用越发感到陌生;对距离和清晰度必要的信任消失了。我疑心,周围不止我一个人有那种偶然而至又转瞬即逝的感受,那种把我们联系在一起的普遍性叙事已经脱离了它们自身的基本处境并且膨胀为某种媒体怪物。我有许许多多的怀疑,但却失去了对事实的把握。我唯一可以确定的是,这一年,是道格拉斯离开我们的一年。

11月2日,我去参加在包厘街圣马可教堂进行的道格拉斯的告别式。仪式开始前一个小时门口就排起了队,等到门开了,教堂内的椅子很快就坐满了人。伊冯娜·雷纳看着她那些可爱的舞者表演了她的《三支萨蒂汤匙》(Three Satie Spoons,1961)。路易斯·劳勒(Louise Lawler)播放了梦幻般的投影《一分钟,给不止一人》(One Minute, for More than One Person)。道格拉斯的丈夫Yoshiaki Mochizuki用钢琴弹奏了瓦格纳的《安魂曲》。每个人的发言都证明了道格拉斯在友谊方面的天赋,这不仅体现在有那么多人发言或者想要发言,也因为他们每个人都如此不同。道格拉斯给你一种印象,那就是,你仅仅需要做你自己,或者你可以成为一个更不设限的自己,他为此撑出空间。

我没有,也无法在告别式上讲话。几个月来我都试图写点什么,但也无法做到。我敬佩他的朋友们对时机的认识,敬佩他们抓住时机的能力。这群人经历过了太多糟糕的时刻。这个圈子的所有成员都知道,你要做的就是:出现,开口。

道格拉斯对我来说是一个个体,一位朋友,同时也是一种理想。我如何解释他所代表的那种另外一种生活的可能性呢?道格拉斯拥戴欲望的美德——它在正常的忠诚关系前的微小胜利——从同志运动到随后的反动浪潮。他为“异常”的爱和友谊制造空间,让我觉得我自己的异常的爱和友谊也是可能的。他写于1989年的重要文章《哀悼与对抗》(Mourning and Militancy)直接献给了他的“行动主义者伙伴和朋友们”,文章描述了作为一个在经历安全性行为前就经历了同志解放运动的男人的经验。他写到一个年轻的行动主义者和他的朋友表达他多么想要尝一下另一个人精液的味道。“那令我伤心,有两个原因:对他而言是因为他不知道,对我而言是因为我知道。”他讲述了对他和他同代的同志解放运动伙伴而言,同性安全性爱的发明或许也象征着忧郁。“我们的快感从来都没有得到宽容;我们获得了快感。但现在我们也必须哀悼它们。”

道格拉斯是朋友的典范,并不仅仅因为他理解友谊是什么,也是因为他深知友谊不是什么。友谊不是一系列的行为标准,也不是通往其他目的地的中转站。1981年,就在同志解放运动和艾滋病的交叉路口,福柯对法国杂志《Gai pied》说,我们“必须从头开始发明一种尚且没有成型的关系,那就是友谊:也就是说,我们通过其给予彼此快感的中介物的总和。”或许这种无形的联系可以是一种非关系,就像道格拉斯在他2012年的精彩文章《聚拢为了分离》(Coming Together to Stay Apart)里谈到安迪·沃霍尔和罗纳德·塔维尔(Ronald Tavel)的电影合作关系时所说,他认为两位艺术家之间的对抗恰恰是他们的实践最基本的先决条件:他们有着交叉的目的,并一起打破了戏剧框架的规则——对人物关系和故事发展线索的单一关注——在《马》(Horse,1965)、《空间》(Space,1965)以及《海迪》(Hedy,1966)中制造出了多重的快感。

道格拉斯跨越代际和其他的边界找到亲密关系和快感。他维持友谊的能力和他结交朋友的能力一样强,这也是艺术世界(任何世界)里罕见的一种天赋。面对自身的悲剧,他并不回避对抗。他直面自己的内部冲突。那些矛盾成为了他最好的作品的背景。或许这恰恰就是当你走近他时体会到的那种巨大的平衡感的来源。

朋友来自四面八方。你无需跟道格拉斯离得很近,但仍可以感受到与他的亲密。现在道格拉斯离开了。直到最后一刻他都还是那么近。他的朋友们还在。我想,人与理想之间的距离恐怕是那些惧怕上帝的人类为了维持他们的等级关系而创造的神话。亲密,在一起的感受,就是唯一的现实。道格拉斯深知这一点,而且他也知道,你无需用距离去维持某种东西的神圣。

大卫·韦拉斯科是《Arforum》杂志主编。

译/ 郭娟