1825年,法国建筑师让-雅克·勒格(Jean-Jacques Lequeu)在自己去世前8个月将几百张笔墨晕染(pen-and-wash)绘画捐给了巴黎的皇家图书馆(今天的法兰西国立图书馆)。勒格的作品全集囊括了四十年的创作,横跨波旁王朝的倾覆、法国大革命、拿破仑时期,以及王朝复辟,其庞杂繁复的作品体现了异乎寻常的艺术视野。这些作品都在巴黎一间逼仄而几乎与世隔绝的单身小屋里完成,家具仅有桌椅、床垫以及一只寂寥的咖啡壶,然而他却在里面绘制了辉煌的皇宫设计、大革命纪念碑,以及乡村花园亭台等。这些设计最终都没有被造出来,尽管他曾不懈地试图吸引客户;夹杂在这些正经的建筑设计图中,还有绘画教学手册、色情图片以及面相学自画像。

2018年在巴黎小皇宫,已逝许久的勒格终于等到了他的第一个回顾展,展陈设置致敬了建筑师对哥特恐怖小说和共济会的迷恋。(对于那些更加调皮的图画,展场设有隐蔽隔间以及不雅画面警告。)这个展览的一个缩减版本巡回到了休斯敦的梅尼尔藏馆(Menil Collection),第三个版本也比小皇宫规模小,目前在纽约的摩根图书馆和博物馆(Morgan Library and Museum)展出,摩根的创办人和勒格一样,对于绘画媒介及其表达可能性充满热情。

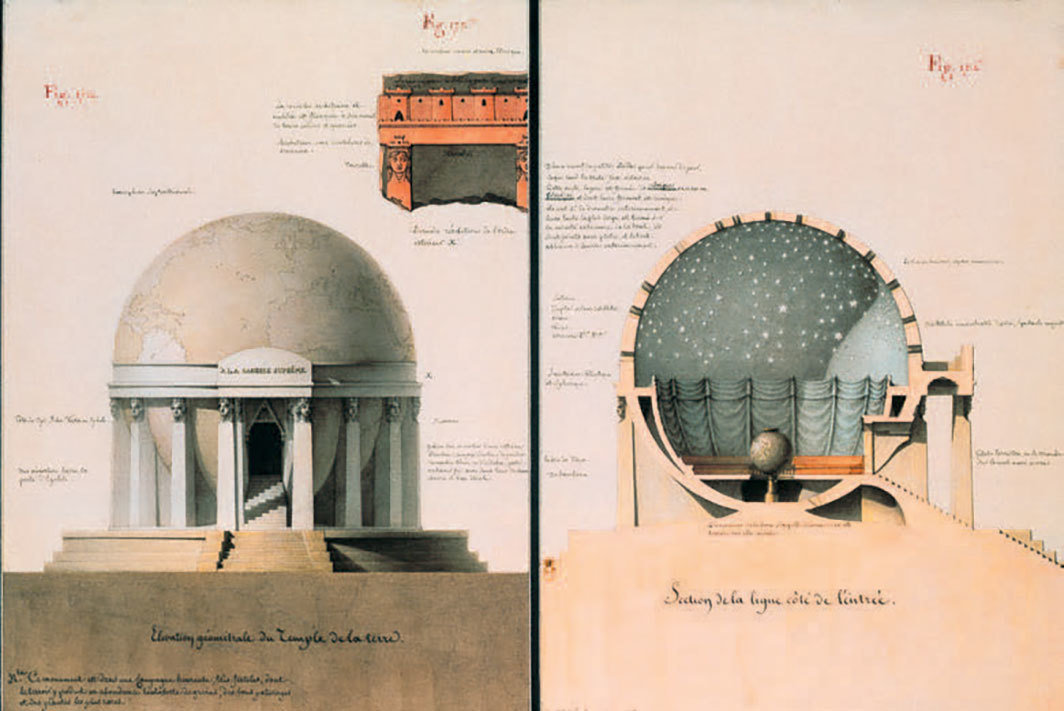

在现实中,勒格死后的一整个世纪都没人注意到他。20世纪30年代时,维也纳建筑史学家埃米尔·考夫曼(Emil Kaufmann)偶然发现勒格的图书馆遗产,并决定将他包括在几本写18世纪末建筑师艾提安·路易·布雷(Étienne-Louis Boullée)和克劳德-尼古拉·勒杜(Claude-Nicolas Ledoux)的书中。考夫曼认为,这三位有远见的设计师都对勒柯布西耶及其他国际现代主义者的几何抽象设计做出了预示。考夫曼可能是为了使勒格那繁复的图纸更加配合他简洁的出版结构,并没有将他海量的注解出版出来——在这些注解中,勒格絮絮叨叨地列出了建筑材料、地形学描述以及各种晦涩难懂的评论。

哪怕这些文字被遗漏,勒格同样可以被视为一个“原现代主义者”(protomodernist),至少在考夫曼的定义中。之后还有其他学者将他视为超现实主义阵营中的一员,比如菲利普·杜伯伊(Philippe Duboy),他写的《勒格:一位建筑奇人》于1986年发表。杜伯伊更进一步并充满争议地提出,勒格的作品曾经被恶作剧艺术家马塞尔·杜尚(Marcel Duchamp)篡改,甚至有虚构的成分。(大部分学者都不认同这个说法,也没有可靠的证据。)最近,建筑师学家和批评家倾向于将勒格的设计和后现代主义标志联系起来,比如他的那个奶牛形状的奶牛养殖棚,让人想到罗伯特·文丘里(Robert Venturi)、丹妮丝·斯哥特·布朗(Denise Scott Brown)和史蒂芬·伊泽诺尔(Steven Izenour)在《向拉斯维加斯学习》(1972)中提到的“鸭子”。

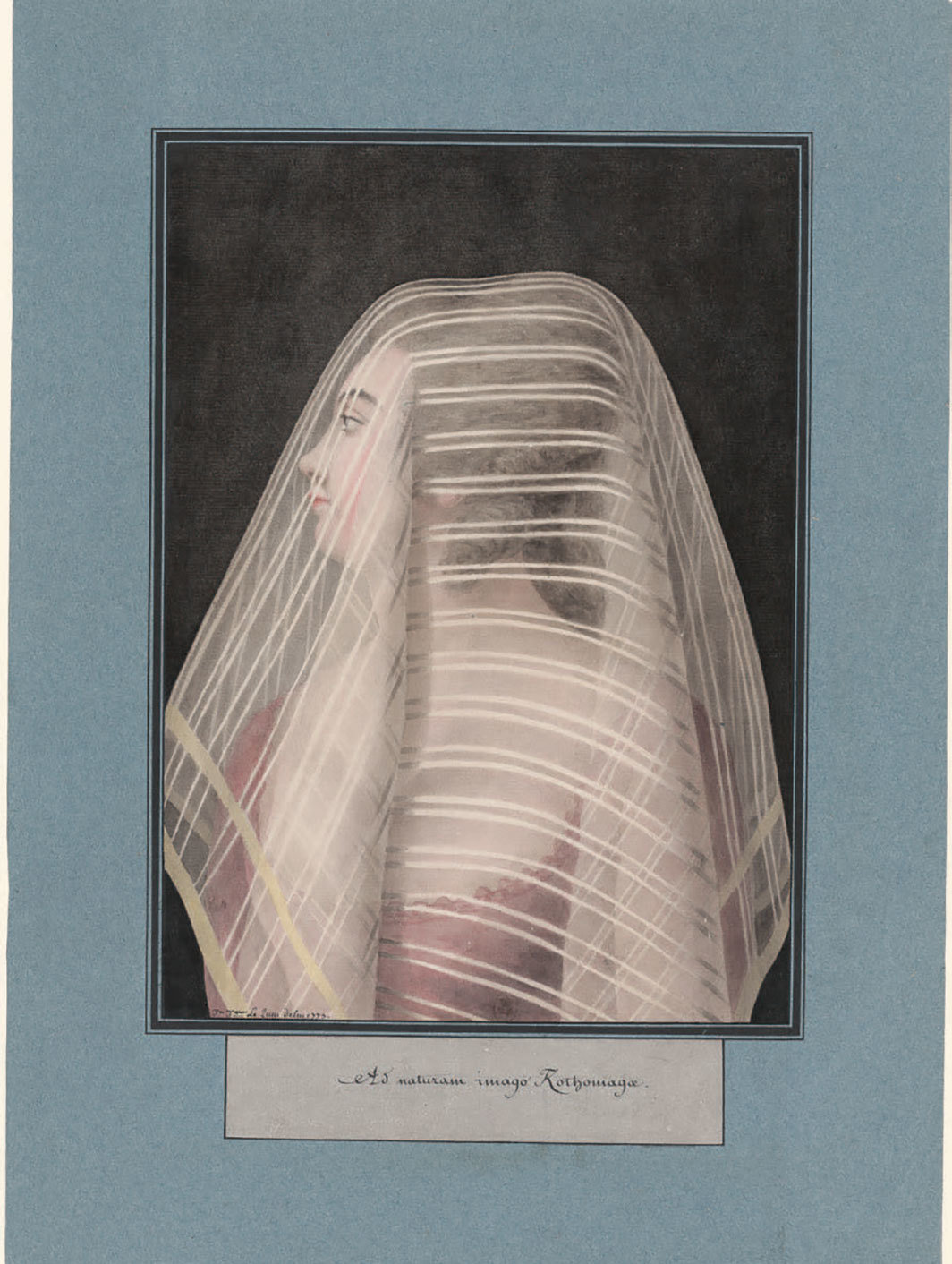

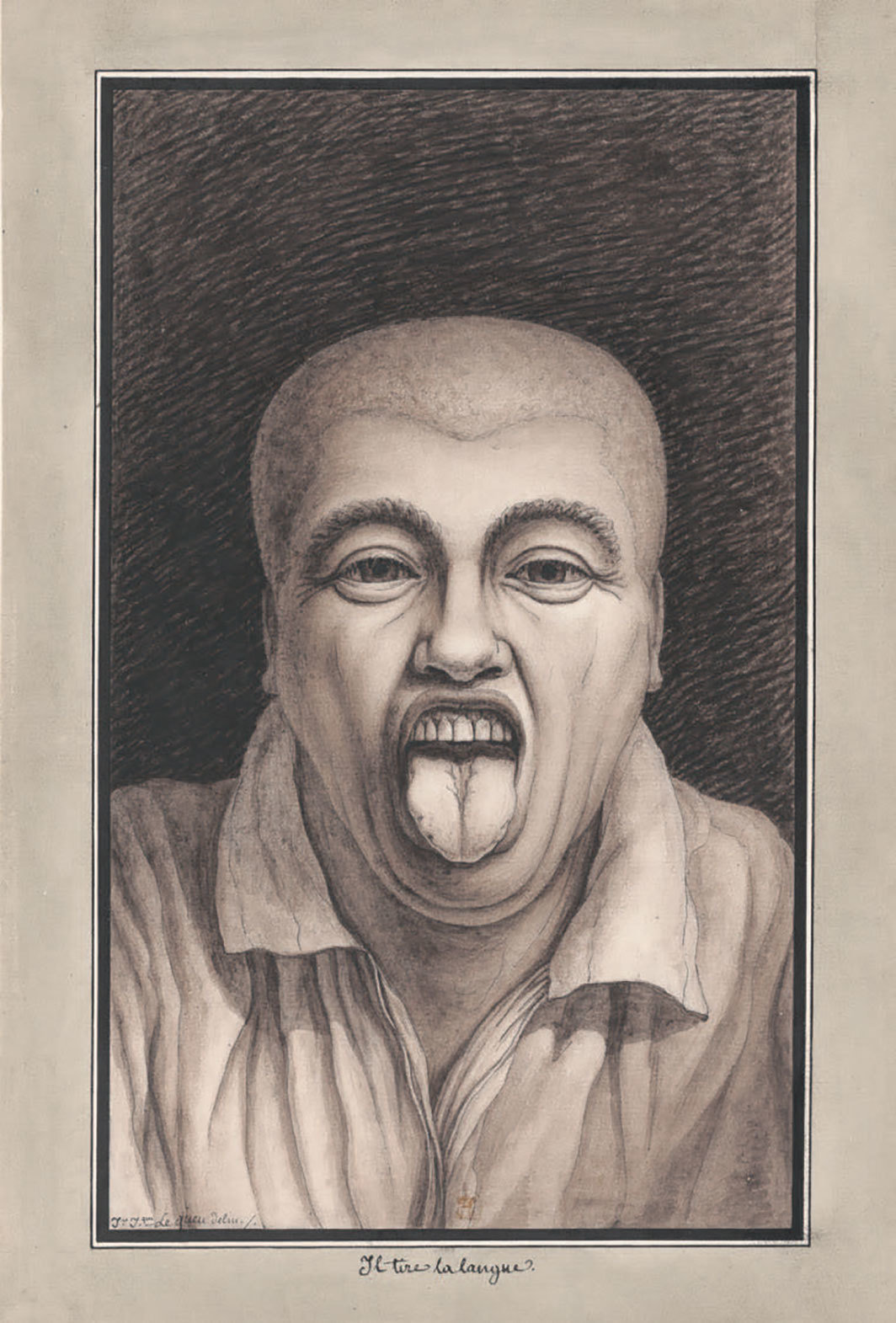

无论如何,勒格很少被视为来自属于他自己那个时代的产物,而三个版本的回顾展也想重申这个事实。展览的墙上标签和画册都强调了他生平中的一些关键因素,比如虽然他一辈子都是“局外人”,但是他的确接受过正规学院训练;他曾在当时受人尊重的建筑师雅克-日耳曼·苏弗洛(Jacques-Germain Soufflot)事务所工作过,后来也为苏弗洛的侄子干过活,并在其名义下监督了巴黎的蒙特龙酒店(Hôtel de Montholon)的装修;他在大革命期间是一个公共建筑工作室的一部分,并为一些政治节庆活动设计临时结构。这些需要被繁复强调,因为勒格对于面相学和性别差异的兴趣(分别可以从他画过的那些奇异的不透明人脸习作以及各种各样的生殖器看出,包括那些雌雄同体和性别模糊的)与晚期启蒙主义对定义和分类的努力是一致的,虽然这些努力最终限制了最初的意图。

勒格就像其他早期现代建筑师一样,通过绘图来探索身体和建筑之间的类比,以及情色的、多重感官维度的设计。他在文字注解中用了大量的细节,不仅仅描述楼房看起来是怎样的,还描述它们感觉起来是怎样,闻起来,甚至尝起来是怎样的,这些听起来很古怪,但是当你读了尼古拉·勒·卡穆·德·梅齐埃尔(Nicolas Le Camus de Mézières)的《建筑天才;或,那种艺术与我们的感官之类比》(1780)一书之后也就不奇怪了,那是一部受到18世纪感官主义和唯物主义哲学影响的建筑文论,或是让-弗朗索瓦·德·巴斯提德(Jean-François de Bastide)的《小房子》(1758)。后者是一本黄色小说,在里面,一位侯爵和一位年轻少女打赌,赌他能够通过带她参观他位于巴黎郊外的“愉悦之屋”来勾引她。这部小说中描述了弥散出香气的墙壁和装潢、从天花板机关门降落下来的机械桌子、一间通过视觉错觉画使人仿若置身于森林的闺房,这些都不禁让人想到勒格的绘图。事实上,建筑师最为古怪的一些设计与当时的确造出来的一些愉悦馆(pleasure pavilion)和花园凉亭也没有很大差异,其中之一是一座1780年前后由巴黎贵族弗朗索瓦·哈辛·德·梦威尔(François Racine de Monville)在他的乡村度假花园中打造的夏屋,看起来像是一根巨大的被废弃的古代立柱。勒格也在他从未发表的绘图集《民间建筑》里收录了一张几乎一样的观景塔设计图。

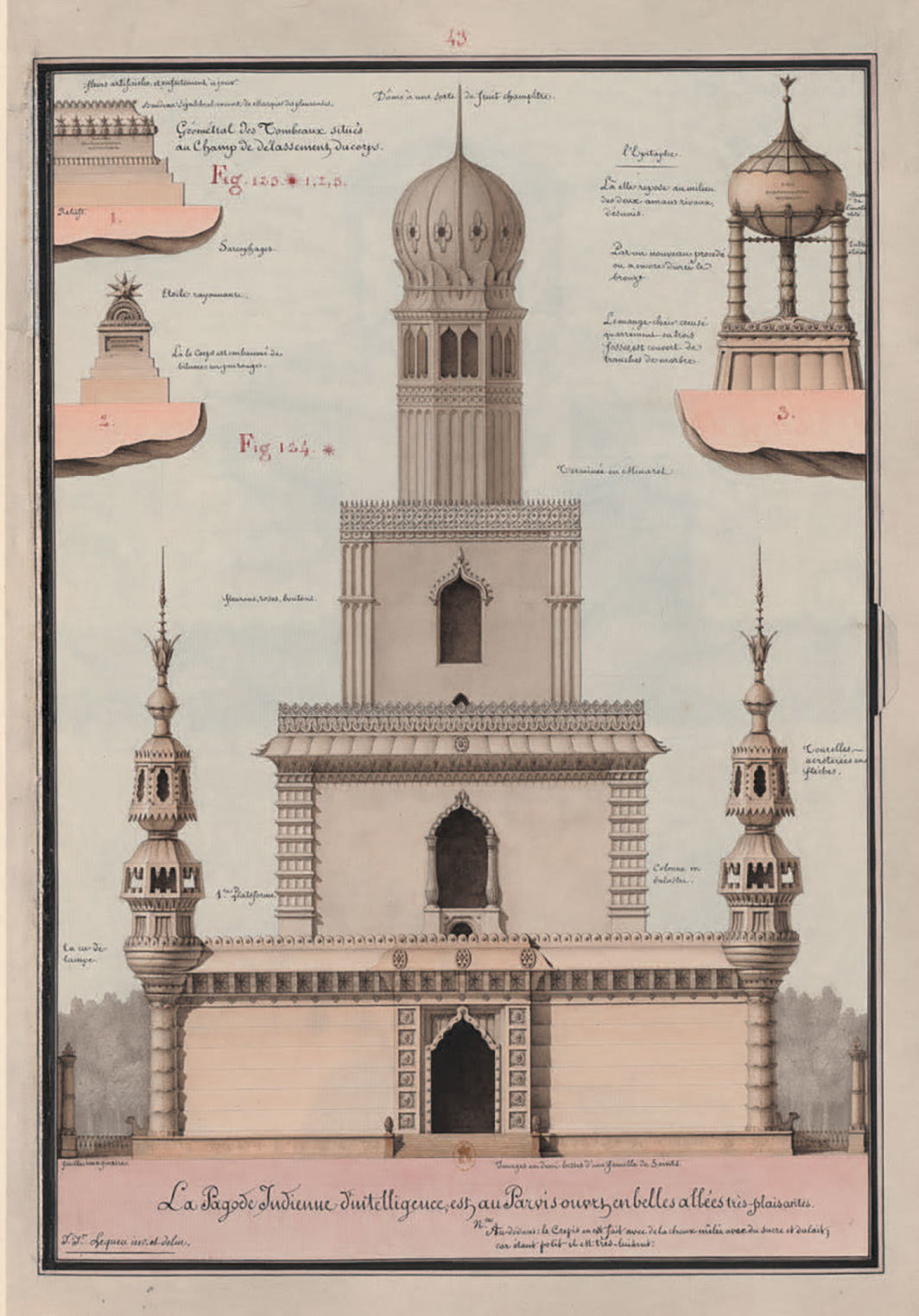

勒格作品中另一个体现了18世纪热点议题的面向,是其设计所具有的多边主义的、全球的视野。(很可惜的是,这几张绘图都没有巡展到美国。)他的作品中有无数“印度”、“波斯”、“摩尔”或者“中国”的建筑,具有寺庙、塔、陵墓、剧院,“珍奇柜”(cabinets of delight)以及花园亭台等诸多形式。勒格正如他的同时代人一样,在描绘那些来自异域文化的建筑时常常会采用幻想式的词汇,但是他的绘图却是立足于狄德罗(Denis Diderot)和达朗贝尔(Jean le Rond d’Alembert)编的《百科全书》(1751-1766)或者钱伯斯(William Chambers)的《中国建筑、家具、服饰、机器及工具设计》(1755)中出现过的那些东方建筑的真实模型和描述。(钱伯斯对于勒格有着很显著的影响,勒格在1825年将自己拥有的钱伯斯论文印本和自己的绘图一起捐给了皇家图书馆。)勒格对于“东方”设计的态度并非传统意义上萨义德所说的“东方主义”。他不像同时期由拿破仑出版的《埃及记述》(1809-1828)中那些插画那样,在东方和西方之间建立起一种二元对立的论调以及种族化的等级制度,而是强调了不同文化之间观念和材料上的相似之处——尤其是对于愉悦和感官的共有兴趣,以及对于建筑有能力塑造人的行为和欲望的信念。

勒格是一个嗜书如癖的人,从他遗产的数目来看,他生前的小公寓中储存了几百本书籍,其中不乏维特鲁威(Vitruvius)、安德烈亚·帕拉第奥(Andrea Palladio)以及雅克-弗朗索瓦·布隆代尔(Jacques-François Blondel)等人的标准建筑书刊。他还拥有《寻爱绮梦》(Hypnerotomachia Poliphili,1499)的法语翻译本,那是一本秘传的建筑文集,讲述一个年轻人在充满奇形怪状建筑的梦境般世界中寻找逝去的爱。勒格在他的作品中多次提及《寻爱绮梦》,他也援引无数其他资料,其中很多都不在他的遗产条目中。他经常在绘图中引用或者转述这些资料,但也不会在注解中提及出处,考夫曼认为这些资料对于理解勒格的创作方法来说都是珍贵的证据。

勒格的一些注解看起来像是出自于一颗古怪且逐渐分崩离析的头脑。比如说,他在一座中国式亭台的设计图纸上,在包裹着建筑结构的横幅上标注了神秘的文字:“吐蕃白牛尾”(THE TAILS OF WHITE COWS FROM GREAT TIBET)。Google搜索显示,勒格很有可能从17世纪法国外科医生弗朗索瓦·贝尔涅(François Bernier)的印度游记中偷来了这句话,后者称这种牛尾可以被当作饰品,用来装饰莫卧儿帝国皇家大象那珍贵的耳朵。如果对勒格的注解做进一步的Google调研的话(友情提示:很容易进入一个无底洞),我们将惊讶地发现各种不同种类的文本,从18世纪早期法国博学者安东万-奥古斯丁·布鲁赞·德·拉·马蒂涅尔(Antoine-Augustin Bruzen de La Martinière)对印度尼西亚望加锡的描写,到流行奇幻小说《赛托斯》(Séthos,1731)。《赛托斯》由具有社会名望的牧师让·特哈松(Jean Terrasson)写就,讲了一个埃及英雄经历了一系列类兄弟会审判从而成为了人民领袖的史诗故事,这其中的挫折对于当时逐渐被边缘化、孤独的勒格来说尤其能够产生共鸣。在小说的前言中,特哈松声称故事来自他从“外国图书馆”中偶然发现的希腊经文,“对于他国拥有此等宝物倍感嫉妒”。

勒格的注解说明了他具有强烈的考古冲动和收藏癖想象力,这便使他与某些现代及当代艺术实践关联起来——我想到约瑟夫·康奈尔(Joseph Cornell)的影子盒、马克·迪翁(Mark Dion)的建筑、瓦力德·拉德(Walid Raad)的历史虚构等,但其又具有独一无二的18世纪美学。在这些注解中我们同时也看到了一位“扶手椅建筑师”的忧郁目光,他独自一人坐在家中,或者坐在那座他最终交付了一辈子创作的图书馆,年复一年地伏在千万书页上,记下无数他这辈子都没有亲眼见过的地方、楼房以及习俗。从这个角度来说,他的实践也让人想到另一个当代形象:悲伤而被异化的因特网浏览者,在屏幕上无所畏惧地体验着媒介化后的生命之丰盛,并在每个拜访过的网页上留下评论或注解。如此,我们便可理解勒格花费巨大的时间精力将他所见到的世界力挽狂澜地带到纸上,他向往已久的公众,将终于有机会欣赏这独一无二的成就。

梅瑞狄斯·马丁是纽约大学艺术史系以及美术学院的副教授。

文/ 梅瑞狄斯·马丁