冷战的记忆绝无任何甜蜜可言。那更像是一则警示性的寓言故事,其中充斥着彼此的不信任和敌对,以及全球核毁灭的阴魂,这个时期在文学、艺术和电影里被反复追忆——从《奇爱博士》到《007之俄罗斯之恋》——其中的夸张形象和情节主要建立在邪恶的俄国人预备颠覆美国主权的恐惧之上。

展览“建设一个新的新世界:俄罗斯建筑中的美国主义”(Building a new New World: Amerikanizm in Russian Architecture)在蒙特利尔的加拿大建筑中心(Canadian Centre for Architecture)开幕,通过对建筑史的发掘来提出一种对双边关系的另类解读:从某种意义上来说堪称罗曼蒂克,其中俄罗斯试图建立一个“新的新世界”(a new New World),取代美国成为进步和现代化的先驱。不过美国人可从来没有过把他们自己的国家建设成一个“新俄罗斯”这种想法。但据策展人让-路易·科恩(Jean-Louis Cohen)所言,俄罗斯的建筑师和工程师们内心对美国自《独立宣言》以来的工业和文化发展保持着强烈且复杂的情感。此次的展览按时间顺序展开,展示了这种对“新世界”形象和样貌的持续迷恋,这种情感一直持续到帝国末期和早期的布尔什维克,直到斯大林时期,随着冷战的激化才开始变得衰弱以至消失。在两百年的俄罗斯文化生产中,莫斯科那跨大西洋的、朝向西方的凝视一直在想象和再想象作为客体的美国——其中饱含着它们的作者们对这个国家的赞叹和厌恶(常常同时出现)。美国,这个没有历史负担的新的国家,拥有最先进的科技并且朝向未来而生,像是一个神话,刺激着俄罗斯的建筑师、作家、艺术家和电影人们去想象他们自己作为现代化制高点的地位。

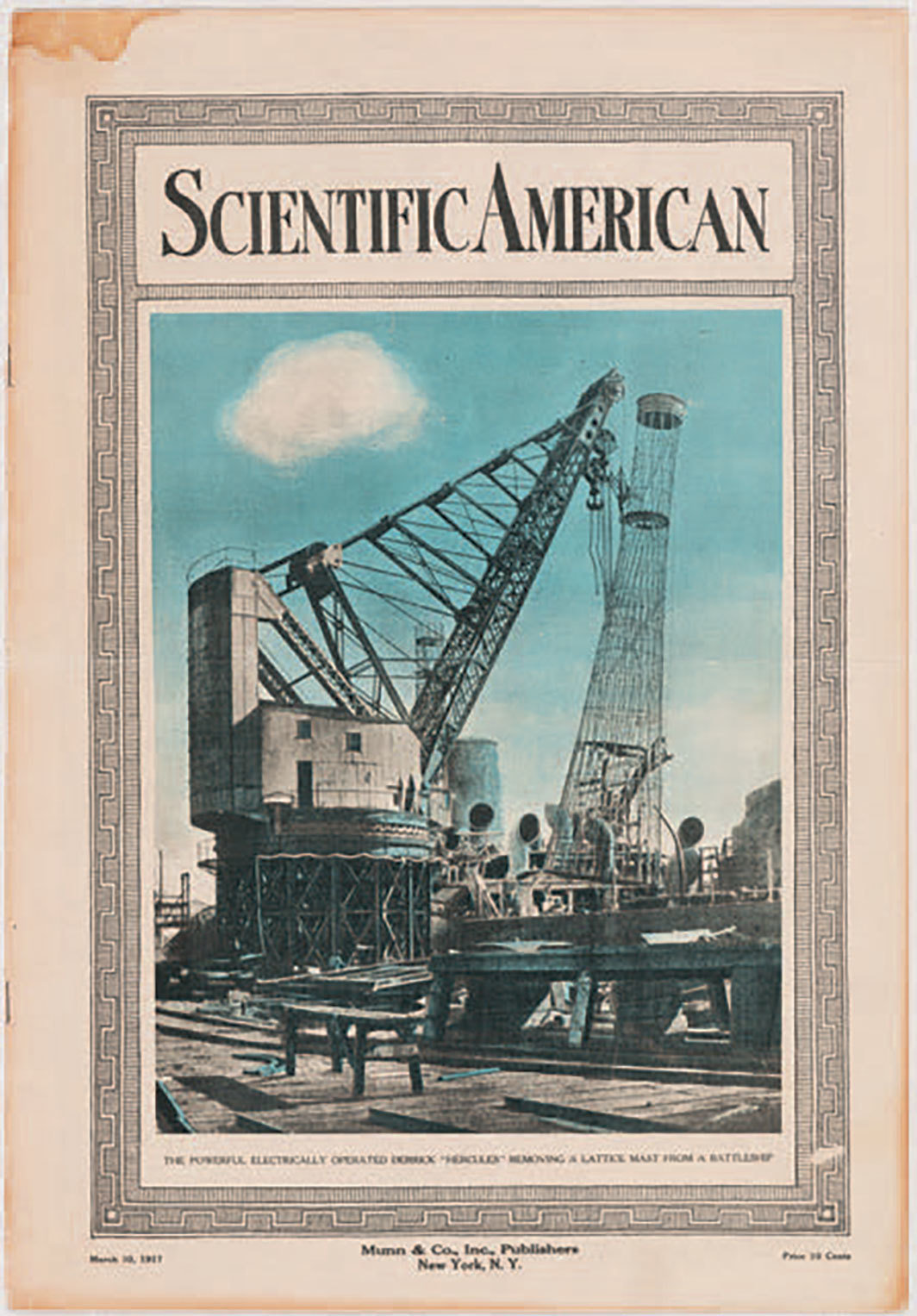

此次展览是一个对俄罗斯建筑的长期研究计划的成果,展览的开场把“美国主义”放置在了19世纪沙皇时期和20世纪初期的光谱下。首先是帕维尔·斯维宁(Pavel Svinin)——此人是一位外交官,曾在1811年到1813年前往美国——那些描绘美国天际线和风景的水彩画,这也是俄罗斯对美国这个崭新的国家最初的印象之一。几十年后,建筑师和工程师也开始前去美国探访。1876年,刚刚从莫斯科高等技术学校毕业的弗拉基米尔·舒霍夫(Vladimir Shukhov)在费城参观了百年国际展览会(The Centennial International Exhibition),在那里遇到了美国工程师亚历山大·巴里(Alexander Bari),后者邀请舒霍夫在他的莫斯科办公室任职。舒霍夫后来成了20世纪初期最具影响力的结构工程师——不仅仅是在俄罗斯——他设计了大量管道、海军基础设施以及轻质双曲面塔,其中一些的图纸以及铁质结构在第二个展间展出。不远处,一张1917年的《科学美国》(Scientific American)封面上可以看到舒霍夫设计的格状桅杆用在了一艘美国战舰上——展览中极为少见的从俄罗斯向美国输出技术的例子(美国海军购买了他的专利)。

接下来的几个展厅集中展示了俄国人对高塔和摩天楼的迷恋,而这恰恰是美国大都会生活的象征。前卫建筑师们在1917年的革命后对高楼大厦充满了激情。俄国的建筑师们依赖印刷媒体来了解美国的进展,鲜少有苏联人真的拜访过美国:埃里希·门德尔松(Erich Mendelsohn)1926年的《美国:一位建筑师的图片书》(America: Picture Book of an Architect)以及理查德·诺依特拉(Richard Neutra)1927年的《美国如何建造?》(How Does America Build?)在1929年出版的俄文版都成为重要的展品。而那些有机会拜访美国的人大多属于某种文化特权阶层,比如诗人弗拉基米尔·马雅可夫斯基(Vladimir Mayakovsky),他们的态度大多非常暧昧。这也就意味着:苏联人所认识的美国往往是二手的,是通过照片、言语和描绘形成的梦幻般的概念,其中充满了高耸入云的摩天大楼和蒸蒸日上的工业发展。

这个概念上的美国在1920年代造就了更为魔幻的苏联前卫建筑。1926年,卡济米尔·马列维奇(Kazimir Malevich)——他也深受美国主义的吸引——制作了一件拼贴“建筑”(Arkhitekton)的照片,他用一些石膏立方模块拼成了一座抽象化的塔,并且摆在了曼哈顿的城市风光图前面。在加拿大建筑中心,观众看到的是版本是一本波兰杂志《现在》(Praesens)上的复制图像,而非原作。因为近期两国关系紧张,很多俄罗斯的展品无法运到加拿大展出,于是科恩很聪明地将一些不同时期的出版品用来代替原作展出。

科恩在无法从拥有最全面的苏联建筑绘图收藏的机构(比如莫斯科的师塞谢夫国家建筑博物馆[Schusev State Museum of Architecture’s collection])获得支持的情况下筹备“建设一个新的新世界”堪称壮举。这个展览的展品大部分来自西方的私人收藏,其中包括埃里克斯·拉奇曼(Alex Lachman)令人叹服的著名收藏,致力于重塑已经疲软的冷战时期历史学概念,比方说,那些1920年代给前卫派带来启发的思潮如何在苏联时代的建筑发展中被弃绝。斯大林时期的历史主义建筑,赫鲁晓夫掌权期间的建筑现代主义的回归,再到勃列日涅夫时代工业混凝土预制的创新,直到最近都处在建筑学研究的边缘地带,无论在建筑师还是更广泛的公众层面都极少被严肃地提及。

展览提出的最为激进的观念之一是将斯大林时期建筑视为数十年后在西欧和北美出现的建筑后现代主义的先驱。十年前应该还无法想象一张鲍里斯·约凡(Boris lofan)1934年设计的苏联宫(Palace of Soviets)的图像出现在一个建筑博物馆的外立面。西方的批评家和历史学家很长时间以来都把这栋建筑视作毫无品味的劣等作品,“婚礼蛋糕建筑”,也是一个极权和压迫性政权的保守表达。加拿大建筑中心的这一姿态,以及科恩将约凡的原始绘图和他在1934年造访美国时拍摄的照片一起展出,都记录了建筑师对美国战前高层建筑折衷主义的喜爱,也相当于承认了这一时期极其复杂的挪用关系。在同一展厅里,列夫·鲁德涅夫(Lev Rudnev)1953年为莫斯科国立大学设计的大楼的模型以及维亚切斯拉夫·奥尔塔尔热夫斯基(Vyacheslav Oltarzhevsky)1957年为莫斯科的乌克兰大饭店(Hotel Ukraina)设计的建筑图纸都标志着斯大林时期对意大利式建筑的创新和再造。两个建筑都对传统文艺复兴建筑装饰中的比例和秩序公然表示漠视,而是更倾向一种去语境化的历史形象,无论是围绕着大道展开的都市化组织形式,还是外立面和表面大量出现的“装饰外壳”(decorated shed),随后都出现在了阿尔多·罗西(Aldo Rossi)、罗伯特·文丘里(Robert Venturi)以及他们的后现代同志的设计里。罗西在1950年代时首次拜访苏联,他随后描写了斯大林式建筑带给自己的巨大震撼,以及他对其尺度和在情感层面产生的效用的仰慕。“我很骄傲,我一直在为斯大林时期的伟大建筑进行辩护,”罗西在自己1981年的自传中说道,“它本来有可能成为现代主义建筑一条重要的平行前进道路,但可惜被舍弃了。”

从很多方面来看,用“美国主义”的框架来呈现这一主题都被证明是具有创新性并且实用的,虽然有时也有其局限性。展览表明,美国建筑师们没有相应的建设“新俄罗斯”的兴趣,但也难免让人猜想,这种建筑上的交流仅仅是单向的吗?一份经过了细致的策展调研并由由Studio Folder设计的详细地图中可以看到两国建筑师、政客来往的移动痕迹以及其中的某些相似性。弗兰克·劳埃德·赖特(Frank Lloyd Wright)于1937年拜访了莫斯科,他受邀参加第一届全苏联建筑师大会(All-Union Congress of Soviet Architects)——这次的苏联之行是否对他的概念和作品产生过影响?赖特在1930年代时曾经表达过对苏联的强烈支持,1933年的《真理报》(Pravda)上,他把这个新生的国家称为“英雄之举”。几年后,他又参观了集体农场,其中农业发展的概念和当时他在美国探索的去城市化理念产生了共鸣。查尔斯和雷·伊姆斯(Charles and Ray Eames)夫妇在1959年前往莫斯科参加美国国家展览(American National Exhibition),他们设计了一个让人眼花缭乱的七频道电影装置,播放资本主义美好生活的画面,这就好像巴克敏斯特·富勒(Buckminster Fuller)设计的那个半球体的展览场地(伊姆斯夫妇的装置在这次的展览上以等比例复制展出)。这对夫妻的作品——除了这件在美国国家展上用来展示美式舒适家庭生活的炫目装置——也激发起了苏联政府丰富和扩大消费品生产、以此与美国生活方式竞争的兴趣。那么伊姆斯夫妇是否也受到了莫斯科的影响呢?次年,苏联国家展在纽约举行,但在这次展览中只是被略略提及,它的潜在影响力已经超出了这次展览的关注范围。

1955年后,随着双边关系的扩张,苏联对美式摩天大楼的热情转变为对那些资本主义闪亮廉价的消费品的着迷。苏联政府邀请了雷蒙德·洛威(Raymond Loewy,他是战后美国工业设计的领军人物)设计一款莫斯科维奇XRL型汽车,并且预备将此款车型销往世界各地。当然,这个计划最终流产了,但难得一见的1975年设计模型原稿却是个有趣的意外,这也是展览发掘出的无数令人惊讶的历史档案之一。展览结尾处是Nautilus Pompilius乐队1985年发行的磁带里的一首《再见美国》(Goodbye America),在这里却更像是一种渴望:一种充满痛苦的幻灭。“你的破旧蓝色牛仔裤对我来说太紧了”,歌中唱道,“我们太久以来都被教育不要爱上你的禁果。”歌词是对“美国主义”的哀悼,但也不难发现其中的另一层意义:虽然美国的形象显然被夸大了,但这种想象却也是极具启发性的。

安娜·卡茨(Anna Kats)是一位生活在纽约的写作者和策展人,她也是MoMA建筑和设计部门的策展助理。

文/ 安娜·卡茨

译/ 郭娟