现在我们没有人会再否认美国监狱是当代生活中的一种邪恶存在,它加剧了不平等,摧毁了家庭,使得种族隔阂愈发难以弥合,并且造成了大量政府许可的不公正死亡案例——而这还仅仅是其最显而易见的几桩罪孽。不过也是在这些监狱里,人们找到了充满想象力的生存方式。监禁的制度文化催生了个体和社群的创造天赋——这完全归功于人而非他们被迫生活其中的监狱——包括生产的模式和生存的方法,其中蕴含的创造力是被监禁的群体所独有的。服刑意味着你必须擅长打发时间,必须掌握特定的技能和不同的知识,而这些只能依赖自我探索,而非积累、学习或者阅读。从经验的角度来看,监狱改变了感官生活:视觉——单调的,只有色彩和肌理;听觉——大分贝并具有侵略性;触感——绝不包含在“改过自新”的计划中;味觉——除了咸味之外几乎再无其他;嗅觉——至少在加州,全州所有的监狱里都是同一种强力清洁剂的气味,它的名字是——我可不是开玩笑——牢房隔断64(Cell Block 64)。如果如马克思所言,“五感的形成是一种从古至今整个人类历史的劳动”,那么监狱中五感的形成则是被监禁的人性的历史,也是那里生产出的艺术之所以如此的前提条件。

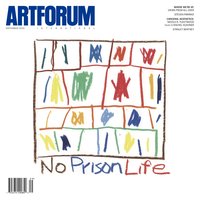

在妮可·R·弗莱特伍德(Nicole R. Fleetwood)极具突破性且内容丰富的出版物《标记时间:大规模监禁时代的艺术》(Marking Time: Art in the Age of Mass Incarceration,2020)中,她为监狱艺术创造出了一套基础性的索引系统,一个关于那些被囚禁的艺术的多元实践、美学、风格和生产条件的精确指南。弗莱特伍德的书既凸显了监狱的特殊情境,同时也揭示了监狱中生产的艺术的特征。从批评的角度来看,她的书把这种艺术以及这些艺术家从局限且边缘的小众类别里解放了出来。监狱艺术就是艺术,监狱艺术家无需尝试与当代艺术界保持同步——比如去画廊看展览或者翻阅这本杂志。学习这些监狱中的术语和方法论恰恰是当代艺术界的责任,它们出自何种工具,何种材料和技巧,何种思维方式,何种生产条件;学习如何从这个世界中已经存在的价值和意义中建立起价值观,赋予其意义——监狱生活与自由生活天差地别,即便它已经是这种生活中固定存在且令人惊惧的组成部分。

作为其极具洞察力的研究的补充,展览“标记时间”(Marking Time)原定于今年春天在MoMA PS 1开幕,但因为疫情的缘故而一再推迟了。虽然展览尚未实现,但我今年夏天与弗莱特伍德交流了对于她这本新书的想法,以及她在成长过程中去监狱探视的经验。我们通话的那天早上,我读到加州当地的新闻,隆伯克州立监狱(Lompoc Federal Prison,查克·贝里[Chuck Berry]曾在该监狱服刑,那几个月时间里,他会弹吉他娱乐众人)几乎所有在押犯人都被检测出新冠阳性。

——瑞秋·库什纳(Rachel Kushner)

RK:你的书显然是多年调查、对话和思考的产物。它包含了多种不同类型的作品——私人的、社会性的、政治性的——但我想从它对艺术史的意义开始谈起。我认为这是将你所谓的“监禁美学”(carceral aesthetics)的术语、类别以及语境一一整理的一次野心勃勃并且细致全面的尝试。在扩展艺术史的类别方面,你有参考其他的案例吗?我脑子里出现的是林恩·库克(Lynne Cooke)近期的展览“局外人与美国前卫艺术”(Outliers and the American Vanguard Art,2018),这个展览试图消解近一个世纪以来现代艺术的价值系统,并且把民间艺术的高超形式与那些受过专门训练且被历史承认的艺术家并置。此外我还想到阿兰·洛马克斯(Alan Lomax)对美国布鲁斯的记录。但你采取的方式跟二者都有很大不同,首先,你与监禁美学之间有着十分个人化的关联:你的家人里有人长期服刑过或者仍然服刑中。但我很感兴趣的是,你的这个项目作为一种文化测绘与其他例子之间的关系。

NRF:我曾经对文化测绘很感兴趣,无论是从其字面意义来解读还是从其象征意义来解读——把可能因为惩罚性的孤立而与世隔绝艺术家与其他人放在一起。在关于监狱艺术的充满“同情”的写作里,这些实践被称作素人创作或者自学式的创作,是处于艺术系统之外的一个类别。虽然监狱艺术常被叫作“局外人艺术”,但实际上完全相反:这种艺术处理的恰恰是机构关系的问题。如果我们思考一下监禁对于社会的巨大影响,就会发现这些被关起来或者曾经被囚禁的艺术家实际处在文化生产的正中心。我想通过自己的写作把这些艺术家带到当代艺术的中心舞台。

对我来说很重要的一点就是,我希望这本书的第一读者是那些被囚禁的人和他们的亲友。通过正义艺术基金(Art for Justice Fund),哈佛大学出版社先出版了一本简装版,并且免费赠与这些囚犯。这个版本早在针对一般读者的精装版出版前就已经送到了他们手上。那些出现在《标记时间》中的人先读到这本书、看到他们的创作和其他艺术家的关系,这点对我来说意义重大。马克·卢格尼(Mark Loughney)——他的“皮洛士式失败”(Pyrrhic Defeat)系列出现在了本书的封面上——收到书之后写信给我(已经经过当事人同意发表这段文字):“我觉得我在监狱里创作艺术的经验以及随之而来的种种困难——我的恐惧、希望和目标……我整个人——我终于不再是孤单的了,有那么多人和我一样。我感觉卸下了一个重担,好像我无需再不停地向人们解释这整个经历究竟是怎么样的。”

RK:你提到过辨认的实践(practices of recognition),我认为与我们现在参与其中的废除监狱的运动十分相关。不过我也把《标记时间》看作对当代艺术界的一种召唤,让我们去了解监禁美学,去理解他们的观看方式,学会如何去欣赏这些作品,而不是期待这些正在服刑或者曾经服刑的艺术家去迎合艺术市场早已确立起来的那些架构。这是你的一种明确的意图吗?我只是认为,从这个角度来看,这本书堪称一个分水岭。我算是一个既熟悉当代艺术又熟知监狱的人,这些年里很多人联系我,问我是否可以帮他们联系画廊,他们的作品都很精彩,那是他们从街头或者从监狱中习得的,然后我想,这太哀伤了,我们的艺术界还不知道该如何辨认这种艺术。但你迫使他们必须开始直面这件事。

NRF:是的,这点至关重要——挑战美术馆和其他机构的美学标准。我认为这些标准常常建立在惰性思维上,那些文化捍卫者们缺少去了解他们已经熟知的人和事物之外的东西的好奇心。我并不是要贬低“民间艺术”或者“素人艺术”,而是希望可以暴露出这些决定了我们如何理解美术馆与监狱、艺术家与囚犯的价值和价值观体系。

已经过世的学者林顿·巴莱特(Lindon Barrett)的《黑色与价值:直视双重性》(Blackness and Value: Seeing Double,1999)对我影响至深。此外那些前囚犯艺术家诉说的艺术生产与一种被遗弃、被束缚的主体性状态之间的关系也对我产生了很大影响。这些艺术家被政府定义为社会性的失败,他们是从废墟和暴力中集结起来的。我想要了解这些美学实践中包含的风险以及产生的关系——举例来说,杰瑞德·欧文斯(Jared Owens)只是想找到一个木板来撑画布就让他被关了禁闭,或者迪恩·格利斯皮埃(Dean Gillispie)是如何通过他在监狱里培养起来的友谊来完成他的那些小模型的。

RK:天啊,他的那些小模型——尤其是那台露营车!——真的非常惊人,让我想起在监狱里的人可以多么富有创意。监禁美学是被艺术材料的匮乏和行动受限形塑出来的。这些限制可以成为创造性的“力量”,匮乏带来创新——监狱里的人们把这叫“瞎做”。你书里写到有些狱友用“染发剂、印刷品、茶、咖啡、糖、鞋油和果汁饮料”来当颜料。但你也很注意提醒读者,即便这些限制可能催发创造,但无论如何,它们仍属于“监禁范畴”。你可以谈谈这是什么意思吗?

NRF:曾经有学院和行动主义者朋友问我,为什么不直接把这些作品和实践称作废除主义美学?虽然我认为这本书是献给废除运动的礼物,但我选择“监禁”这个词是因为它们都与监狱、惩罚和定罪密不可分。如果我们废除了监狱,我们如何处理其残留物?很多杰出的艺术家和行动主义者在尝试回应这个问题。我的书聚焦在被监禁的人如何用监狱的环境来进行实验——无论是物质上的限制,空间上的局限,还是服刑作为一种惩罚——来想象除了他们的不自由之外的“其他东西”。

RK:这点感觉很关键——如你所言,一个人可以去想象除了不自由之外的事物,但是我们也不能忘记这些艺术品本身出现的条件与“改过自新”或者内心的自由和正义并不相关。这是我如何理解监禁的。

我联想到关在监狱里的人的很多活动——不仅仅是明确的艺术创作或者艺术,但至少是一些极具创造力的活动。我在读你的书的时候,一个朋友正在加州监狱的院子里为一位刚刚去世的狱友组织一场悼念活动,我的朋友和她的室友们制作了装饰品、邀请卡,书写了悼词,为活动创作了音乐,她们做到这一切都必须动用最大的想象力。与此同时,这位逝世的狱友——她从1976年起就被关在加州的州立监狱里——已经从政府的数据库中被删除了,没有留下一点痕迹。这就意味着,这些悼念她的女性们将为她的生命以及在狱中的生活留下唯一一点印记。我想可以说监狱迫使人去想象与外部世界完全不同的精神、心理和生存方式的创新之举。当然这并不意味着这是一件好事。但它的确鼓励我们去了解被监禁的人的才华和特长。

NRF:正是如此!正是这种可怕的环境催生出的实验、集体性、创新和辨别力激励我完成了这本书,但很重要的一点是,我不想浪漫化这些实践。禁闭也可以充满创造性,争取自由的历史教会了我们这个。实际上,当我开始做这个项目的时候,我告诉我的堂兄艾伦我想做一本关于监狱艺术的书。他嘲笑我:“你要怎么做呢?”他问。“这里每个人都是艺术家。”

RK:你对其中一位艺术家描述让我印象深刻,他说监禁的处境导向了一个更加“慎重、重复,有时甚至机械化的过程——作品常常是耗时且费力的。”这句引言之精确对我来说是个很大的冲击,因为从某种意义上来说它点出了监狱艺术实践的形式主义特征。

NRF:有一位同仁曾经跟我说我的项目是一种怪异的形式主义。他说我从老的、固执的传统艺术史中“劫持”了形式主义的概念。当我们认真思考一下这种形式主义是来自被监禁的人们的美学实践,以及这些方法如何揭露了监禁本身的权力关系和恐怖程度,这打开了无数的可能性。

我对发展这一美学类别深感兴趣——如何以诚实、严谨和尊重的态度来对待这些作品和实践。通过倾听不同艺术家的讲述,我发展出了一些监禁美学、刑罚空间、刑罚实践以及刑罚物质的概念。我认为刑罚空间既是一种人造的囚禁环境,也是一种由监禁构建的社会性关系——监狱、惩罚以及监控如何塑造了这些人最私密最微小的生命面向。刑罚时间是一种理解我们当代惩戒系统如何以时间来度量惩罚的方式。它既是经验性的也是存在主义的:对于被囚禁的人而言,这种以刑期为计量单位的生活意味着每一分钟都是一种系统性的惩罚。刑罚物质,对我而言是最为大开眼界的,比如人们如何利用监狱里能找到的一切材料来创造艺术:监狱里的床单、肥皂、判决书和其他法律文件,罪犯档案照和监狱身份证件,政府统一的制服,从院子里获取的天然材料——树叶、尘土、动物骸骨——他们自身的身体性物质,包括分泌物、排泄物、头发等等。

RK:你谈到了刑罚的色彩,这些色彩本身就构成了色彩系统中的一个重要类别。比如在加州,如果我们谈及刑罚色彩,那应该是蓝色,当你在监狱院子里移动,可以看到成千上百的人——完全不同的个体——全部身着蓝色,那场景是非常有冲击力的。

NRF:每次我朗读书中的节选的时候,最打动人们的就是谈及色彩的部分。虽然一开始它构成了一个单独的章节,但后来我还是决定把它打散,贯穿全书——色彩,色彩的剥夺和饱和。我在我的堂兄被判终生监禁的几个礼拜后搬来了加州,这里的风景跟俄亥俄——也就是我的家乡以及我堂兄被关的地方——大相径庭。我在读研究生的时候读到了露丝·威尔森·吉尔摩(Ruth Wilson Gilmore)关于监狱和加州的《金色古拉格》(Golden Gulag,2007),也了解到1990年代抗暴组织(Critical Resistance)的活动,这些都帮助我开始理解西部监禁风景的感官体验。监禁蓝和加州沙漠的枯黄之间的对照是一种强烈且超现实的体验,这种美学遭遇既超级美妙又极其恐怖。我在书中写道,“监禁蓝是一种不同于晚期资本主义以及二十世纪晚期监狱激增的颜色,那些被早期定居者遗弃的土地遭遇了体制性建筑遭遇了农业遭遇了失败的经济和城市及乡村的贫困人口。”这种蓝色与Jackie Wang所说的监禁资本主义不无关系,它体现了我们的经济系统中的一部分人和组织是如何从惩罚和羁押中获益的。那种蓝色浸透了一切。

RK:我想起我的一个朋友,她刚刚出狱,有天很沮丧地打电话给我,说她完全无法适应,因为在监狱里你看到的只有水泥和尘土的灰色。人们忘记了监狱中的色彩是被大大压缩了的。

NRF:食物也是一样。杰西·克里麦斯(Jesse Krimes)告诉我,他在狱中习惯于用仅有的材料和色彩创作,出狱之后的一段时间内反而无法再继续创作了。因为他被那些过多的选择吓到了。我在关于单独囚禁的章节中谈到了这一点,也是书的最后一章。那太激烈了,以至于我一直无法重读。我们现在会因为疫情去思考接触和非接触,但对一些人来说,他们在如此长时间的孤单状态下已经忘记了与人接触的感受——被人触摸变成了令人痛苦的体验。还有一些人告诉我在与世隔绝的状态下会失去感知的深度。我试图揭示监狱是如何重写了这些被关在其中的人的感官经验。

RK:你为此书采访了大量的人,拜访了大量机构,参观了监狱的艺术展示空间,以及与这些实践者保持对话的关系。我想问你是否可以谈谈着其中牵扯到的伦理问题。我这么问是因为我也跟很多被监禁的人有联系,与他们在多种层面上有过合作,过去这些年里我必须在这种不平等的权力关系里找到伦理的定义,而不能无视这个问题。我想到麦克·戴维斯(Mike Davis)对我说的话,为判处长期监禁的人发声需要“巨大的道德上的耐力”。或许,这也需要巨大的伦理上的耐力。我想请你谈一下作为一个把这些呈现给公众的载体其中蕴含的复杂性。

NRF:我特别注意这一点。这也是为什么这个项目耗时良久。最开始的时候,2012年,我第一次做关于这个项目的介绍,一个康奈尔研究生院的学生指出我在讨论自己在狱中的家人时口气是充满爱的,但在谈论那些与我没有亲眷关系的艺术家时却保持着一种正式的距离感。这个观察很深入,我也花了很多时间想我是否应该叫每个人他们的名字,就好像我对我关在狱中的家人做的那样。但是我同时又觉得这对他们作为艺术家的身份有所贬损,因为我们在提起大部分艺术家时都会使用他们的姓氏。

另外一个需要特别注意的问题是在谈到监狱里的艺术生产时要给出多少具体的语境。我很小心地避开那些可能给愿意分享的人带来惩罚或者报复的信息。只要可能,我都会给艺术家看我书写他们的东西,我们往往经过数次的编辑,直到“完全正确”。我对这个过程很开放。我很希望每个跟我分享他们在狱中经验和痛苦的人能够感到被认可,被尊重,以及被爱。我想要给予他们我给予我家人那样的爱和关怀。

RK:《艺术论坛》杂志想让我问你对新冠的看法,以及这是否影响了人们把监狱看作一个公共卫生事件的观点。从他们提出这个问题到现在已经发生了太多事——比如全国范围内要求废除警察和监狱制度的广泛而猛烈的抗议活动——但我想把这个问题读给你,这是一个身上背着两个终身监禁判决的朋友发给我的:

我们在这里看着你们在外边处在跟我们这些被囚禁的人一样的环境里乱作一团,不知道这种联系是否会被社会承认?监狱和日常生活之间的这种相似性简直荒唐。但隔离在家和囚禁监狱是完全不同的两种处境。恰恰相反,我朋友的意思是:我们有办法而你们没有。

NRF:你朋友这句话说的太好了。我想没有被囚禁的公众的问题之一在于我们的傲慢,我们认为自己拥有一些被囚禁的人没有的特权。如果你不介意的话,我想借用我书的前言的结尾来回应:

这些被惩罚和被监禁的人发明了创造、建立关系、体现和表达他们在如此可怕的环境中的生命状态的种种方法。从这些方法里,我们可以了解到我们的社会是如何将惩罚性的囚禁当作一种解决复杂的社会、经济、政治、生态和卫生危机问题的手段的。监狱——无限期的羁押、假释、集中营——因我们允许它们存在而存在。

我也经常想起艺术家詹姆士·“呀呀”·休(James “Yaya” Hough)的话,他最近才从监狱里出来,在度过了27年完全没有假释权的牢狱生活之后——他进监狱的时候才17岁。他告诉我外面的世界更虚无、绝望、麻木,反而是他在狱中的时候能看到周围人身上那种希望。希望也是让这些囚犯继续存活下去的动力。

RK:哇,休的评价很有道理。监狱里的人必须更有韧性。韧性是他们赖以生存的特质。我自己也发现监狱里的人往往更充满希望而且超乎寻常地有耐心:他们可以为了自己的案子的一点点进展等上数年时间。而在监狱外,或许我们可以称之为“自由世界”的虚无主义?我这里不是做任何价值判断,只是把对休的观察的说法讲出来。

NRF:当然。当你被体制性地囚禁、孤立和去人性化的时候,希望就是赖以生存之物。希望是有目的性的。我想很多没有被囚禁的人都在过着一种漫无目的的生活,而当你在监狱里度过了一个漫长的时期被释放后,你会尤其注意到这一点。

RK:就在这篇访谈付印前,艺术家罗尼·古德曼(Ronnie Goodman)突然去世了。很多人写了悼文,我在这些充满爱的文章里看到他对很多不同社群的巨大影响,无论是作为一个艺术家还是作为一个跑者,你在《标记时间》里收录他的作品对他来说意义重大。

NRF:罗尼的画《改造艺术工作室里的圣昆丁艺术》(San Quentin Arts in Corrections Art Studio,2008)捕捉到了整个项目的精神。罗尼热爱跑步。他甚至一手打造了圣昆丁马拉松。他说他的作品是关于移动和光。他画的那些狱友的肖像既温暖又细致。他的离世让我很难过。他和很多书中的艺术家一样,他们的生命历程一直处在一种岌岌可危的状态,又因为犯罪、监禁和贫困而变本加厉。

RK:乔治·弗洛伊德(George Floyd)事件引发抗议活动后,你曾经写给我:“那些深受种族资本主义和监禁之苦的人们再次站到了前线,要求一个新的世界。”这让我想起露丝·吉尔摩对我说过的话,为什么黑人曾经并且在未来也将是美国所有革命性运动的先锋:

这并不是因为我们拥有某种天生的英雄主义,让我们可以以世界的名义行事。而是我们经历了奴隶制,经历了工业资本主义,经历了资本主义农业化。任何一个马克思主义者脑袋里想过的问题,黑人都曾经亲身经历过——不是独一无二,而是全然不同。这种不同应该可以催生出一种意识,这种意识将导向具有阐释性、分析性和实用性的政治,而且将对更多的人产生意义。

NRF:我喜欢露丝的这些话。在目前的抗议活动中,黑人行动主义者已经说得很清楚了,从来没有人“给予我们自由”。在我们在这个大陆上生存的每个转折点,政府和白人权力都在尽最大可能地奴役和剥削我们,把我们与我们所爱的人和物分隔开。黑人争取自由、公正和认可的持续斗争改变了整个社会,从黑人抗议音乐到激进的、非基于亲缘关系的关爱模式——这也是黑人社群为了生存而发展出的模式。我很喜欢罗宾·D·G·凯利(Robin D. G. Kelley)“自由梦想”(freedom dreams)的概念以及安吉拉·Y·戴维斯(Angela Y. Davis)将自由解释为一种持续的斗争。他们的描述共同反映了黑人的生命经验。

RK:你讲到监禁和非监禁艺术家之间合作的伦理复杂性的那一章十分尖锐,我认为你提供了一份我们前进时必须避免的一些问题的提示录,虽然让监禁艺术家与监狱外的艺术家合作、展览的确是件好事。我经常忍不住想要跟所有想要跟监狱里的人合作的艺术家和画廊家说,读一下这一章吧!但我不想打消他们的积极性,或者显得太过批判。

NRF:你提到的那章题目是“混乱的想象”(Fraught Imaginaries)。我克制住了自己想要进行批判的冲动,而是尽可能地设想出一些更具启发性的框架,从不同的状态来思考合作:自由/不自由,移动/无法移动,被认可的/被贬低的,收藏/被收藏。 我在思考处理监禁的问题时美学上的风险和潜力。去批评机构和艺术家如何进一步加深了不平等和扰乱了权力动态是一件容易的事。但我不想那么做。我也必须去思考这本书会给我的职业生涯带来什么益处。“混乱的想象”是尝试理解合作中的张力和混乱的一种努力,尤其是当一个人的合作者在法律上是不自由的,也是被污名化和被惩罚的。“如何与因惩罚性拘禁而无法表态的人合作?”( How to collaborate with people who cannot consent because they are held in punitive captivity? )这对我来说是最难写的一章。我想找到正确的述说方式,想要清晰并且富有洞见,但同时我也不想伤害在这些项目和机构中工作的人。最重要的是,我不想让已经在监狱中的人处在一个更危险的状态里。如何在想象废除惩罚性治理的愿景下实践这种合作?

RK:你在书中引用了露丝·吉尔摩的作品,她清晰地指出了监狱并非利益驱动,而是资本主义社会各种复杂压力下的产物。吉尔摩的论述非常有说服力——监狱并非现代奴隶制,因为它的存在不以营利为目的,而且关在监狱中的人也极少产出什么利润。但是一些臭名昭著的监狱——最有名的就是帕奇曼(Parchman)和安哥拉(Angola)监狱,分别属于密西西比州和路易斯安那州——确实看起来就像是种植园。我想这两座代表性的(如果说是个案的话)监狱这种令人不安的状况——换言之,就像南北战争前的奴隶制——会在你关于监禁美学的总结中占有一席之地。你觉得呢?

NRF:监狱和惩罚性治理建立在这样一种逻辑上,即,国家惩罚是社会管控的一种有效途径。我们生活在一个惩罚社会中;这就是我说“惩罚性治理”的意思。法律和社会秩序是通过惩罚的威胁来维系的。而我们的惩罚性社会又催生出各种新的方法,加重了几百万人所受的折磨、残暴、禁锢、濒死状态和死亡。虽然监狱不总是营利性质的,但这是一个极其复杂的系统,很多不同的单位从这些惩罚、拘禁、定罪和监控中获利。非营利组织Worth Rises在监督从惩罚性工业中获利的企业方面做出了巨大的贡献。

著名的行动主义者詹姆士·劳森牧师(Reverend James Lawson)在国会代表约翰·刘易斯(John Lewis)的葬礼上当着一众前总统和国会议员的面把美国经济称为“种植园资本主义”。那对我来说是一个冲击力很强的时刻。

像安哥拉或者帕奇曼这样的地方体现了国家暴力、种族资本主义以及惩罚的美学化。这就是为什么关在安哥拉监狱里的人到了2020年了还在捡棉花。他们被强迫从事200年前在这片土地上劳作的奴隶们同样的活动。安哥拉监狱就是一座一万八千英亩的白人至上主义、种族资本主义、无法想象的暴力和痛苦的纪念碑。它的过去和现在都基于理论家赛蒂亚·哈特曼(Saidiya Hartman)所说的黑人身体的可替换性。成千上万的人在那里经受过折磨并且葬身此地。那是一个极其、极其恐怖之地。

RK:书的最后一个章节也是最私人化的,和你与你的堂兄弟艾伦以及迪安德鲁的交流有关。你讨论了探监访问室里的背景墙的问题,你提到艾丽斯·恩多(Alyse Emdur)曾在自己的书《监狱风景》(Prison Landscapes,2012)中做过细致的分析。我回想了恩多书中的记述,你的描述以及我自己去监狱探望的经验,也开始重新思考这些背景画面:无论是海洋的图样还是热带森林,诸如此类。我开始觉得这些壁画代表着“另一个国度”(Other Country),一个没有地平线但却实际存在之地:在这片领土上,被监禁的人和所谓自由人共享同一个世界。这也让我想到那些被监禁的人无法共享的东西。他们生命中的那些面向是我们这些没有生活在囚禁之地里的人所无法感知的。

NRF:你称为“另一个国度”,但是你的想法却让我想到那些把被监禁的人和等待他们的人隔开的物质性的东西。我每次去探访艾伦的时候,唯独在我们都走向那面画着壁画的墙时移动的方向是一致的。那也是唯一我们能够和家人、爱人并肩同行的时刻。当艾伦站在那里,时间和惩罚之间的关系扭转了。所以在最后一章中,我想要最大程度地捕捉到共同走向那面墙时那种狂热的爱。我如何书写这种存在经验呢——在那样一个时刻,我们如何才是不可禁锢的?我们如何一同逃往别处?