强森·希拉塔/Jason Hirata

辛尼·施拉德/Sydney Schrader(Gandt,纽约)

施拉德的《环面》(Torus,2020)让我进入了一种彻头彻尾的怀疑状态。作品在一个温暖的周二展出了几个小时,十几个灰色折叠餐桌在皇后区阿斯托里亚的一条街道两侧摆成两条平行线。作品的标题让人联想到围绕作品走一圈的环形路径,或者一个咖啡杯的拓扑结构,再或者一个人体,后两者在我环绕作品移动时都出现在了艺术品上,尽管它们“并不属于作品”。让我感到吃惊的是作品的简单和清晰,甚至影响了周围环境。

乔·贝尔/Jo Baer

托印·奥吉赫·奥杜托拉/Toyin Ojih Odutola(Jack Shainman画廊,纽约)

因为病毒的关系,今年大部分时间我都待在家里,很少体验亲眼看到艺术品的快乐,除了在我自己的工作室之外。让我印象深刻的是在线看到的几位黑人年轻具象画家的作品,比如勒内特·亚多姆-博克耶(Lynette Yiadom-Boakye)或者托印·奥吉赫·奥杜托拉,尤其是他们对色彩和主题的选择。托印·奥吉赫·奥杜托简直太棒了。她在她的作品里完成了很重要的事,并且通过真诚以及高超的技巧传递出来。绘画就应该如此。

伊丽莎白·佩顿/Elizabeth Peyton

李奥纳多·达芬奇/Leonardo da Vinci(卢浮宫,巴黎)

亲眼看到这些作品的时候,我感到了达芬奇本人的在场,向我们展示他是如何观看的,以及如何通过观看发现世界潜在的关联性。他毕生的成就在他生命最后的一张绘画中得到了集中的体现,那就是花了二十年时间绘制的圣安娜画像。我觉得我从未从一件艺术品种感受到如此强烈的柔情——那蓝色的薄雾,环形的构图,从下方的石头到远处的高山、树木,到圣安妮和玛丽,再到她的婴儿以及孩子在拽着耳朵的羊羔,好像来自五百年前的一个拥抱。

New Red Order

“0循环”/“Cycle 0” (COUSIN艺术组织,在线放映)

这可不是《烟火讯号》(Smoke Signal)!“0循环”展示了COUSIN委任的首批艺术家的作品。COUSIN是一个支持原住民艺术家扩展影像创作形式的组织。这个长达一周的放映活动由亚当·皮伦(Adam Piron)和斯凯·霍宾卡(Sky Hopinka)联合策划,展出的艺术家遍及世界各地,既有成熟的艺术家也有年轻一辈的艺术家,包括拉文·查孔(Raven Chacon)、失重小组(Colectivo Los Ingrávidos)和福克斯·马克西(Fox Maxy)等。这些电影向我们展示了对原住民未来充满活力且极其丰富的想象。

麦-浮·佩雷特/Mai-Thu Perret

伊芙琳·阿克塞尔/Evelyne Axell(苏施美术馆,策尔内兹,瑞士)

这个比利时波普艺术家伊芙琳·阿克塞尔的回顾展极具启发性。阿克塞尔使用了大量的现代材料,比如假动物皮毛、塑料、汽车瓷漆等,以此制作出那些探索消费社会中女性欲望的生动绘画。她在绘画中使用了如镜像、透明以及剪影等技法,并创造出了一种几近完美的感性经验,这在一系列描绘女性身体的画作中达到了高潮,在这些画里,人体与自然有机地融合在了一起。阿克塞尔画中充满革命性的对世外桃源的追求是我们这一反乌托邦时代的一剂解药。

莎拉·休斯/Shara Hughes

约什·史密斯/Josh Smith(David Zwirner画廊,纽约)

约什·史密斯迅速地回应了眼下这种隔绝的状态,寂静的街道和没有飞机飞过的天空,他在户外呈现了名为“High As Fuck”的展览。展览就在他工作室的天台上,只能在线观看。城市在几周时间内处于关闭状态,然而史密斯的视线却越发清晰。十张描绘他工作室所处街区的绘画在天台一字排开,此外还有七件陶瓷的牢房(创作于2014年),这让观看者产生了一种既在向内看又在向外看的感受。绘画带来了一丝平静,但陶瓷作品却让我们立刻联想到我们正在集体经历的隔离和孤独。史密斯说,“这些是关于记忆的绘画,但我在画的记忆恰恰是当下。”

卡德尔·阿提亚/Kader Attia

阿瑞拉·艾莎·阿祖雷/Ariella Aïsha Azoulay(安东尼·达比埃斯美术館,巴塞罗那)

艺术家、行动主义者和写作者阿瑞拉·艾莎·阿祖雷为我们搭建了一个如何消除西方帝国主义虚假叙事的指南。她的展览“勘误”(Errata)通过电影、书籍、摄影和物件带领我们进入一个反转殖民主义认知的叙事。当下,种族主义化的反殖民声音在各地兴起,而我们所谓的民主在遭遇它们时充满了恐惧和压迫。我们确确实实生活在尚未去殖民的社会中。阿祖雷的作品试图拆毁那些隔绝了历史的高墙,以便历史得以修复。

尼克·莫斯/Nick Mauss

“阿比·瓦尔堡:《记忆女神图集——原作》”/“Aby Warburg: Bilderatlas Mnemosyne—das Orignal”(世界文化中心,柏林)

我曾经在脑子里无数次留连在瓦尔堡的《记忆女神图》中,但我从未想过与它们在现实中相见。世界文化中心的展览是这件作品自1929年以来首次重现,它试图废除钳制着艺术和历史的阶级关系。《记忆女神图》是一种思维模式,就像是历史过于繁忙的接线员一般,以各种超乎想象的动作连接不同的时空,它同时也是一种提示,即便我们最进步的机构也还是依赖着瓦尔堡于一个世纪前所反对的“边境警察偏见”(border-police bias)的机制。

萨勒曼·图尔/Salman Toor

多伦·兰伯格/Doron Langberg(Yossi Milo画廊,纽约)

充满自信的涂抹、喷洒,油画颜料构成的浪潮,让这个大尺寸绘画占据主体的展览显得更加迷人。17件绘画在温暖的家庭叙事和静谧的亲密关系描绘之间摆荡。开幕当晚人声喧哗,聚集了纽约的酷儿群体和艺术社群。令人印象深刻。

玛丽·拉芙蕾丝·奥尼尔/Mary Lovelace O’Neal

“世代:黑人抽象艺术的历史”/“Generations: A History of Black Abstract Art”(巴尔的摩美术馆)

这个展览上的作品用一个词来形容就是,叹为观止——这对我来说并不常见,让我回到1960、1970年代,那时尚有新的事物让人体验、谈论、好奇,让人对艺术以及什么是艺术充满争论的欲望。而现在,我们看到的大量的作品都是“生产”或者“修饰”出来的。幸好我们还有杰克·惠滕(Jack Whitten)的作品:一个巨大的珠宝盒子横跨过整面墙以及我们的想象力。

吉巴德·哈利勒·霍夫曼/Jibade-Khalil Huffman

一对一比赛/Verzuz Battles,由Timbaland和Swizz Beats组织(Instagram直播)

我在Instagram上实时观看了前两场比赛(DJ Premier对阵RZA,由于技术问题而不太顺利,以及Brandy对阵Monica,技术上堪称完美,而且非常好笑,因为Brandy引入了她的电视剧角色Moesha,通篇念完了几首诗),在一个充斥着冗长、乏味的在线活动的时代,这些比赛对我来说尺度极为适宜。如果换个场景,知名的说唱歌手和歌手们播放自己的音乐将很难取悦那些真正的粉丝,但在这里,出于一种必须,我们可以尽情地参与这些友好的对战,而且还是实时的。我们可以一边喝酒、跟唱、插播,或者观看表演者突然插播,终于,科技曾经给予我们的连接彼此的许诺兑现了。

达拉·伯恩博姆/Dara Birnbaum

豪尔赫·罗德里格斯·杰拉达/Jorge Rodríguez-Gerada(纽约皇后美术馆)

或许在疫情造成的全球封锁中我们需要另外一种视角。在如此巨大的灾难面前,艺术可以做出怎样的宣言?豪尔赫·罗德里格斯·杰拉达的《我们是光》(Somos la luz)给我们带来了答案。这件作品是因新冠去世的Ydelfonso Decoo医生的巨型画像,画在皇后美术馆的停车场上。这幅画有两万平方英尺,从外太空都可以看到,这打破了传统肖像画的限制;它同时也是对在新冠中拯救生命的医护人员的致敬。在纽约,皇后区的工人阶级、黑人和拉丁裔人口是遭受新冠重创最严重的人群。罗德里格斯·杰拉达的画中最重要的力量在于它在这些无法言说的时刻做出了如此直接的宣言。

夏延·朱利安/Cheyenne Julien

埃里克·N·麦克/Eric N. Mack(与Lynda Benglis以及Kelley Walker的群展,Paula Cooper画廊,纽约)

麦克曾经形容自己的作品“如掌纹般错综复杂”。我喜欢将他的作品看作需要精心观赏的故事。在疫情隔离几个月后,看到他那些织物作品令人耳目一新,它们是色彩、厚度、质地、图样、线条和文本之间充满诗意的互动。与其说它们令我们在巨大的尺度前相形见绌,不如说它们让我们意识到身体、光线、建筑之间的关系,这让我们的脚步慢了下来。

朱莉娅·菲利普斯/Julia Phillips

达玛丽·艾布拉姆/Damali Abrams,“免费闪光女巫师灵气疗愈团”/“Free Glitter Priestess Reiki Healing Circle”(Zoom)

这个灵气治疗的内容恰如其名:一场疗愈课程。但其中充溢着的创作性能量一看就来自艺术家——那些道具,复杂的装饰,音乐。谢谢你,达玛丽·艾布拉姆,这是2020最疗愈最享受的Zoom活动,从邀请你关掉摄像头开始,保持静默,甚至把窗口缩至最小,走出房间去。

郑曦然/Ian Cheng

SpaceX载人龙飞船示范2号/SpaceX Crew Dragon Demo-2(肯尼迪太空中心,卡纳维拉尔角,弗罗里达)

如果说艺术是人类触碰超越性现实的手套——超出了我们信仰和局限的现实——那么工程学就是使得这种接触成为可能的真实的手。在疫情期间,SpaceX成功地用自行降落式可再利用火箭将NASA宇航员送进了太空,这切实地证明了低成本、可延续性空间旅行的可能性。这个历史性事件让我想到,在我们当下这个充满了失败、恐惧和反乌托邦的世界的巨型剧场内,最新的工程项目也登上了舞台,并且重新定义我们内心的神圣精神。这种精神体现了我们是真正活着的,只要我们还在追寻一个与超越性现实更紧密相连的未来。

吉尔·穆利迪/Jill Mulleady

约翰·博斯科维奇/John Boskovitch(O-Town House展览空间,洛杉矶)

“精神病客厅”(Psycho Salon)是我在2020年看的第一个展览,也是我第一次了解约翰·博斯科维奇这位自2006年早逝的艺术家的创作。印度神像上印着戒酒协会口头禅和T·S·艾略特的诗歌,乌黑的烛台上装饰着让·热内的警句,这些文字都变成了新自助时代的咒语。此外还有黑光灯的熊玩具,一个粉黑两色霓虹五角星毯子,艺术家的朋友及/或情人们吸食可卡因的宝丽来照片。这个展览体现了博斯科维奇这位艺术家、作家、电影导演、钢琴家、农人、律师,以及最重要的——作为人——的深度和概念的严谨程度。

赫尔南·巴斯/Hernan Bas

娜塔莉·杜尔柏格/Nathalie Djurberg和汉斯·伯格/Hans Berg(Tanya Bonakdar画廊,纽约)

去年秋天,或许是我在可预见的未来最后一次在切尔西闲逛,我闯入了娜塔莉·杜尔柏格和她的合作者汉斯·伯格的世界。我已经着迷他们的作品有一阵子了,但作为一个收藏家和艺术家,我很想偷走一两件那些充满幻想色彩的黏土小人,分散在展览各处的花骨朵更富童话色彩。和这些雕塑一同展出的是这对组合的四件重要动画作品:其中有一件关于恐怖芭蕾和章鱼的作品让我在一周内念念难忘。

纳什·格林/Nash Glynn

山姆·麦金尼斯/Sam McKinniss(JTT画廊,纽约)

走进麦金尼斯的开幕就如同走进了一个充满镜子的房子。他的主题大部分是演员、音乐家和体育明星,无论是在镜头前还是镜头外,无论我往哪个方向看——这些绘画——都在传达无法逃脱的表演的符号。然而与其表现一种语言的幽闭恐惧,展览更像是一种确认。这些绘画提醒着我,表演没有所谓的外部:我们选择模仿的对象,随我们的喜好或增或减,通过我们独特的姿态和语调来掌控每一个动作。这个自我确认的过程也被称为绘画。

彼得·麦高夫/Peter McGough

“绘画是绘画最爱的食粮:作为缪斯的艺术史”/“Painting Is Painting’s Favorite Food: Art History as Muse”(South Etna画廊,蒙托克,纽约)

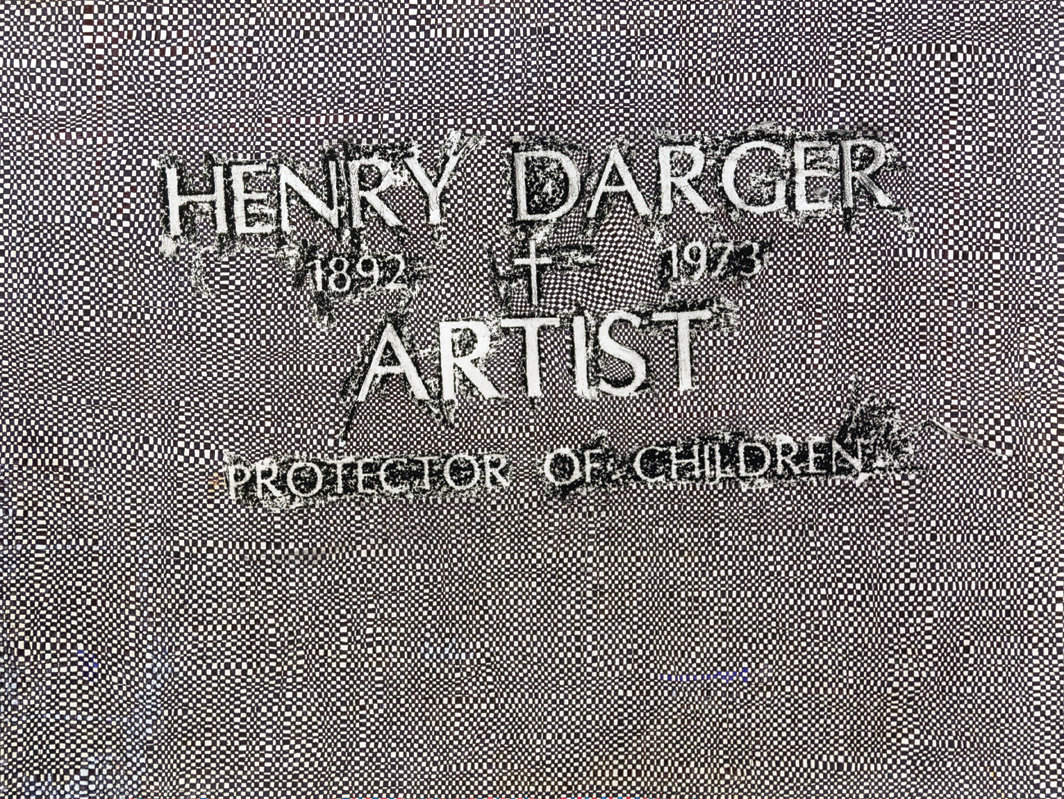

这个群展的标题来自眼镜蛇艺术运动(CoBrA)的创始人之一阿斯格·尤恩(Asger Jorn)。对我而言最令人印象深刻的作品是斯科特·考佛特(Scott Covert)那一整面墙拓印墓碑的绘画——他称它们为“毕生的绘画”——那些小小的棋盘格,在墓碑上轻轻摩擦涂抹,从亨利·达戈(Henry Darger)到温斯洛·霍默(Winslow Homer),需要用“毕生时间”绘制。柯文特的作品把历史、深度和死亡从我们所认为的久远的过去带到了当下。他永远都在路上,带着他的纸笔,拓下墓碑上的名字并给予它们历史或者幽默的搭配。他会一直追随着你进入坟墓。

伊莱恩·卡梅伦-威尔/Elaine Cameron-Weir

爱德华·科尔斯顿(Edward Colston)雕像沉河(布里斯托,英国)

6月7日,抗议者们将一座17世纪奴隶贸易商人爱德华·科尔斯顿的铜像拉倒并且充满戏剧性地沉入布里斯托港。此类雕像完全没有体现出它们描绘的对象以及建造它们背后的文化和意识形态。当雕像沉入河中时,它终于获得了该有的语境。

莫妮拉·阿尔·索/Mounira Al Solh

第八次家庭工作室/Home Works 8(黎巴嫩境内多处地点)

2019年10月17日,家庭工作室这个三年一届的城市文化论坛的最新一次活动对公众开放,革命的浪潮比以往任何时刻都更猛烈,所有人都走上了街头,手挽着手,抗议那些毁掉了国家的统治者。组织方黎巴嫩造型艺术协会(Ashkal Alwan)决定关闭展览,并且发布了支持抗议者的宣言。仅仅十个月后,城中众多的艺术机构、美术馆和画廊都毁于8月4日的爆炸,这场爆炸导致超过200人死亡,更多的人失踪,7000多人受伤。我们感到心碎——前提是我们还活着。

林荫庭/Ken Lum

“朝向不同未来的设计”/“Designs for Different Futures” (费城美术馆)

此次展览是对应用设计一次全面而罕见的研究,囊括进了当今世界面临的诸多挑战性问题——气候变化、环境可以延续性、粮食危机,以及居住和医疗的权利等众多急迫的议题。尤其令人印象深刻的是《另一种容量》(Another Generosity,2018),由Lundén建筑公司的Eero Lundén、Ron Aasholm和Carmen Lee与Bergent, BuroHappold工程公司以及芬兰阿尔托大学合作设计。这件作品看起来像是一个巨大的呼吸机器,有一个充溢着发光的空气和水的“肺”,可以呼和吸,并且随着展厅里空气的变化而改变颜色。总的来说,展览对设计的概念处理是激动人心的,提供了一种既令人清醒又具启发性的对更好的未来的想象。

彼得·索尔/Peter Saul

李奥纳多·达芬奇(卢浮宫,巴黎)

我今年看的唯一的展览就是卢浮宫的达芬奇展。我很仔细地欣赏了那些描绘肌肉的线描绘画,那是真正的人类的身体而不是宗教想象,突然之间所有人都开始往上看。那是黄背心运动参与者们在楼上咒骂我们。即便几百年之后,艺术也还是可以带来麻烦,而且也应该如此。

文/ 穆尼拉·阿尔·索尔,卡德·阿提亚,乔·贝尔,赫尔南·巴斯,达拉·比恩鲍姆等