2021年11月20日,艺术家加拉·波拉斯-金(Gala Porras-Kim)给哈佛大学皮博迪考古学和民族学博物馆馆长(Peabody Museum of Archaeology and Ethnology)简·皮克林(Jane Pickering)写了一封信。信的一开始写道:“我对那些仅仅作为历史文物被储存和展示在机构中而脱离其原始功能或用途的物品感兴趣。”这可以用来描述这间博物馆收藏的数百万件文物中的任何一件,但波拉斯-金的重点是其中数千件在墨西哥尤卡坦半岛奇琴伊察(Chichén Itzá)的神圣赛诺特天坑(Sacred Cenote)中发现的文物。玛雅人将这儿视为通往灵界的入口,把玉石、陶瓷、黄金、贝壳、木材、树脂和纺织品以及人类遗骸等物品存放在天坑里面,作为对玛雅雨神Chaac的祭品。皮博迪的这批藏品大部分是1904至1911年由爱德华·H·汤普森(Edward H. Thompson)从神圣赛诺特天坑中挖掘出来的,他是一位自称考古学家的美国外交官,通过购买周围的房产取得了天坑的进入权,然后利用各种诡计策略将它们走私运回了美国。墨西哥革命后的20世纪30年代和40年代初曾经有过一场试图追回这批藏品的诉讼,但以失败告终。然而,对波拉斯-金来说,“人类法律”只是评估这些具有数百年历史的文物的价值的框架之一,就像艺术家所说,“它们的主人,雨,仍然存在”。

波拉斯-金出生于波哥大,现居洛杉矶,她的作品主要探讨当神圣物件被置于现代世俗机构的分类和保存惯例之中时会出现的张力。鉴于世界各地的博物馆如今在归还依靠殖民掠夺和非法挖掘等手段获得的文物方面的压力越来越大,波拉斯-金的关注点非常合乎时宜。她也展现出非凡的工作能力,层层深入博物馆并说服这些机构参与她对文物保护、语境、法律与精神所有权、物质性以及收藏行为本身等主题的重要思考。

波拉斯-金将她写给皮博迪的信命名为《与雨调解》(Mediating with the Rain, 2021–),这也构成了她为探讨“错位”(dislocation)——从赛诺特天坑的深水环境到拥有气候控制系统的干燥储藏室——而创作的一系列绘画和装置作品的核心。专业的文物保护策略通常需要确保藏品不受潮,但皮博迪的这些藏品之所以保存完好,正是因为它们常年浸没在赛诺特天坑的水中。一旦被挖掘出来暴露在空气里,一些木制文物和纺织品碎片就需要依靠粘合剂才能保持形状。正如波拉斯-金所指出,这么做的结果是,这些物件的基本物质特性被改变了,它们变成了“通过修复方法被固定在一起的尘土颗粒”。

作为回应,波拉斯-金创作了《干旱地景的降水》(Precipitation for an Arid Landscape, 2021),这件作品向观众展示了一块琥珀色的科巴树脂(copal)——这是一种可以作为焚香使用的芳香树脂,从天坑中出土了好几件。通过将它与从皮博迪收集的灰尘混合,并指示每间展览机构设计一个能够将雨水滴到其水平表面的方法,艺术家在雨神Chaac和从奇琴伊察取得的祭祀品之间建立了联系。这个项目另一个重要组成部分是一系列基于博物馆藏品目录的绘画,画面上的物件与原始文物的大小相同,看起来如同陈列在浅色的架子上。在近期于布鲁克林Amant举办的展览中,这些色彩斑斓的大型绘画将一系列不同材料制成的作品组合在一起,而目前在哈佛拉德克利夫学院(Radcliffe Institute)展出的版本则展示了更多纺织品碎片的黑白绘画。此外,这两个展览均展示了来自皮博迪档案的复制文件,观众能够通过这些第一手证据更深入地了解该收藏复杂且令人不安的历史。

这不是波拉斯-金第一次处理棘手的所有权问题,也不是她唯一一件以与机构的通信为核心的作品。她首次进行这样的尝试是在2017年的作品《命名权》(Naming Rights)中,这是一封打印出来的信件,上面标满了Microsoft Word的注释,在2019年发表于《艺术论坛》的一篇文章中,奇廷泫(Joan Kee)将其与一份写满了批注的案情摘要(legal brief)相类比。这封信的收件方是洛杉矶郡艺术博物馆(LACMA)策展部门,信中询问主题是该机构持有的大量西墨西哥陶瓷,也就是普罗克特·斯塔福德收藏(the Proctor Stafford Collection)。波拉斯-金指出,普罗克特·斯塔福德收藏中的藏品是在1970年联合国教科文组织保护文化财产公约和1972年墨西哥宣布国家拥有所有前哥伦布时期文物的法律制定之前来到美国的,因此很可能是掠夺来的文物。艺术家提议LACMA诚实地说明这段历史,并更新出处,注明诸如“西墨西哥收藏中的无名盗墓者”和“西墨西哥收藏的死者”等信息。

对文物归还要求的不同形式的拒绝,无论是近期的还是长期的,都表明了依赖西方法律传统,尤其是国别所有权协议所带来的挑战。比如在美国,1990年制定的《美国原住民墓藏保护与归还法》(Native American Graves Protection and Repatriation Act ,简称NAGPRA)虽然为归还宗教文物和人类遗骸提供了一个执行框架,但适用对象仅限于经联邦政府登记的部落,且被夺走的物品需保存于美国收藏。目前在海外收藏中的文物或来自未得到联邦政府承认的原住民群体的文物则不受该法案的保护。国际边界也是在推动承认“环境人格”(environmental personhood)路上的障碍,“环境人格”指的是一种延伸至河流、树木和其他自然物的保护措施,反映了原住民优先事项以及更广泛的生态目标。2017年,新西兰承认Te Awa Tupua河是毛利人的祖先,成为继孟加拉国、玻利维亚和厄瓜多尔之后,又一个赋予河流以流动权和不被污染权的国家——但如果这些水体跨越国界,上述法律保护往往是失效的。

波拉斯-金也考虑过诉诸于法律体系。2021年, 她曾考虑代表雨神Chaac对皮博迪博物馆提起诉讼,试图寻求将雨神承认为天坑文物的合法所有者。但最终艺术家放弃了这一相对富有对抗性的行动,目前她正在进行斡旋,目标是将这些文物指定为“外借文物”,并将其记录在案的所有者指定为雨。

鉴于皮博迪将保留对这些藏品的实际拥有权,上述地位的转变也许看起来纯粹是象征性的,但其重要性再具体不过:哈佛的律师们目前正在对塔玛拉·拉尼尔(Tamara Lanier)提起的一场诉讼进行强力辩护,拉尼尔是1850年被拍下照片以支持哈佛大学教授路易·阿加西(Louis Agassiz)的伪科学且种族主义的多基因论(polygenesis)运动的奴隶的后裔。她要求皮博迪博物馆交出她祖先的银版相片,从而试图开创一个新的先例,因为没有类似NAGPRA的法案来保护与奴隶相关的材料,甚至连NAGPRA本身也不涉及摄影图像。她的上诉把视人为财产的可怖行为直接关联到1850年与自身祖先(Renty and Delia Taylor)物理距离相近的独特银版相片上,这些银色的涂层表面记录了站在相机前的他们身上反射的光线。哈佛很可能成功地捍卫传统的财产权,然而最近各大艺术机构归还殖民时期掠夺的非洲文物的行动表明,就算没有法律明确要求归还文物,人们的态度也能够迅速改变。

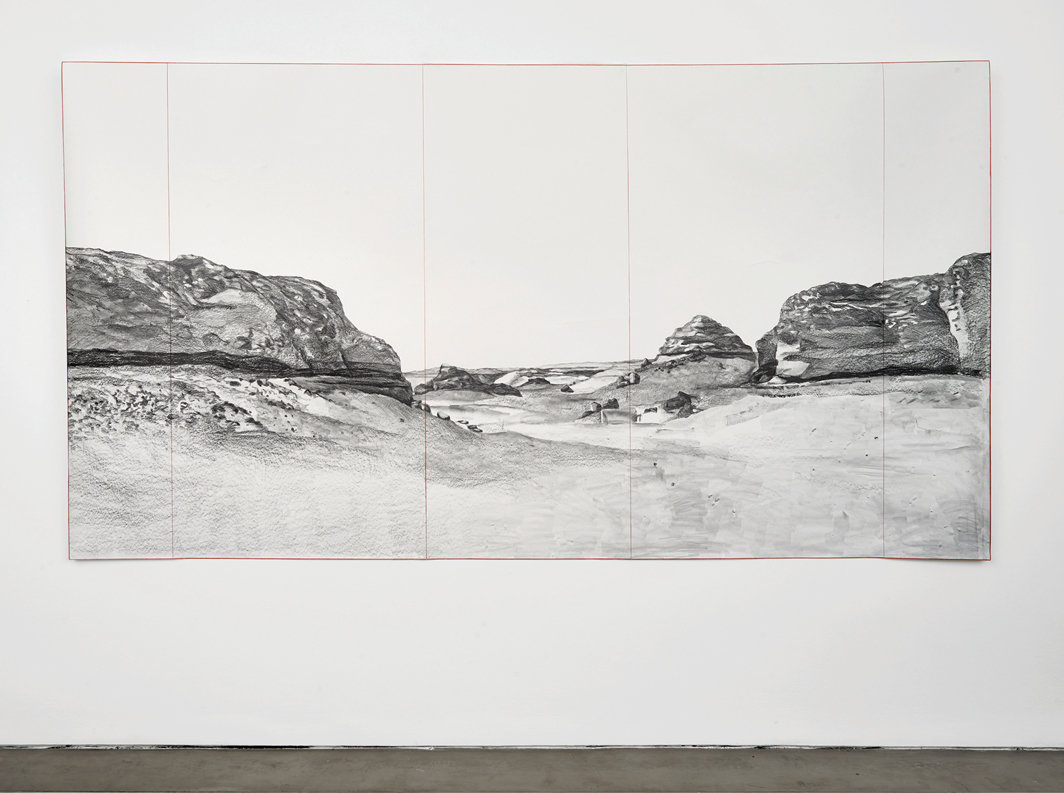

在不削弱归还的意义的前提下,我们必须承认,将一件文物从一个博物馆的收藏转移到另一个博物馆的收藏并不构成对其原始语境和功能的完全复原。波拉斯-金一直在从这个角度思考大英博物馆的藏品。她幽默又严肃地自诩为这些被困在一种保护形式中没有办法逃离的精神实体的辩护人,从而推测这些物件本身想要的是什么。她问道,如果埃及雕像是某个特定个体的转世,那么“他们在艺术机构中的生活是否可能会影响到他们的来世计划?” 在伦敦Gasworks画廊,她根据这样的问题对大英博物馆展示埃及文物的方法提出了一些修改意见。比如,她提供了一幅描绘埃及沙漠景色的绘画,可以用它包裹住展示古王国时期的贵族Nenkhefta雕像的玻璃柜,以便他能够欣赏到自己熟悉的风景。她还展示了一件来自吉萨金字塔、现存于大英博物馆的花岗岩石棺的复制品,在其周围的地面上画上罗盘的指针,从而强调埃及人安葬死者的方式:身体面向东方的旭日,头部指向北方。

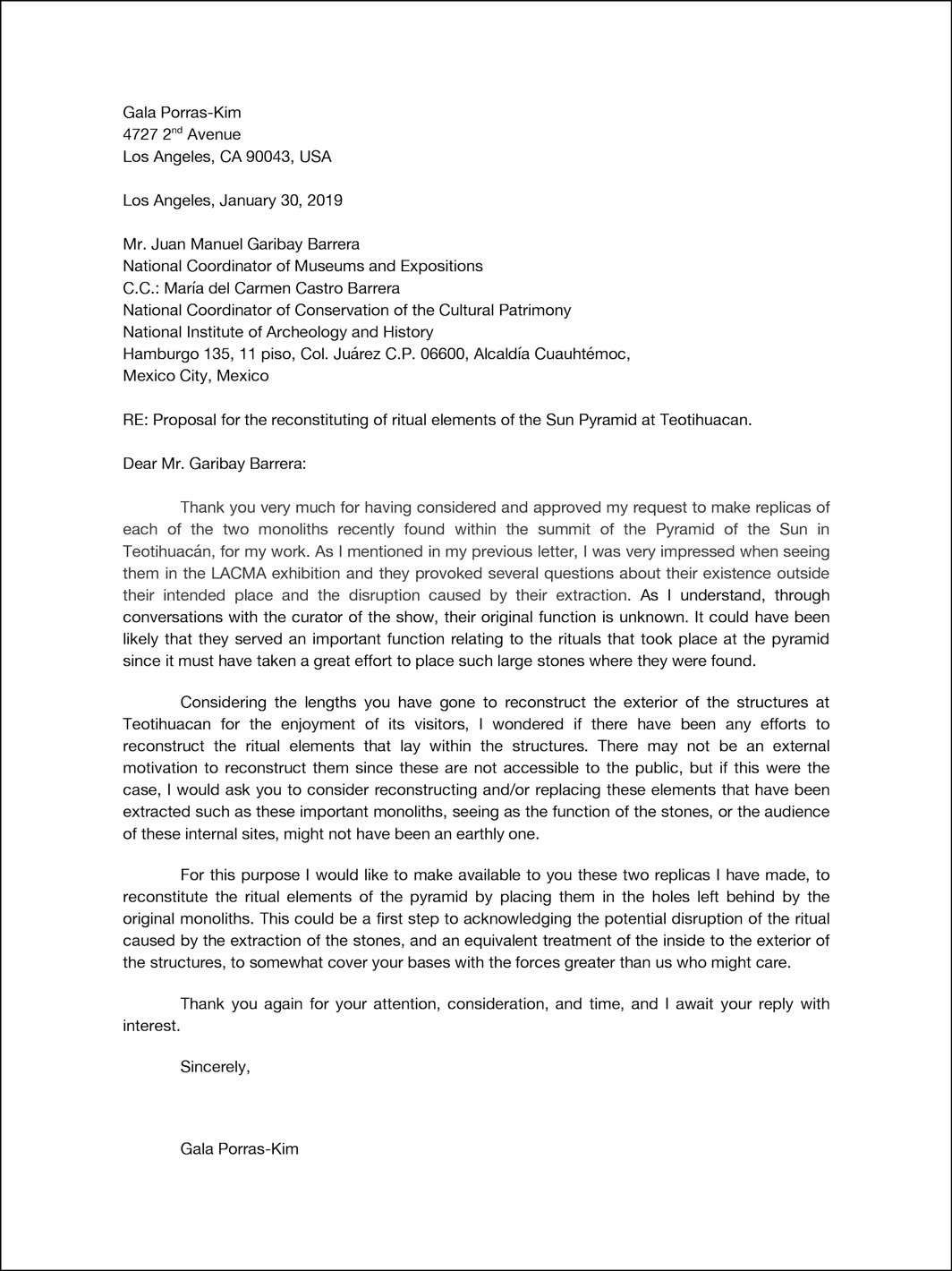

官方将文物和纪念碑的外观的重要性置于其精神功能之上的做法并不罕见,尤其是考虑到旅游观光需求时。比如墨西哥特奥蒂瓦坎(Teotihuacán)的金字塔。波拉斯-金的作品《关于重建特奥蒂瓦坎太阳金字塔仪式元素的建议》(Proposal for the Reconstituting of Ritual Elements of the Sun Pyramid at Teotihuacan, 2019)包括一封写给墨西哥城国家考古和历史研究所的博物馆和展览国家协调员胡安·马努埃尔·加里贝·巴雷拉(Juan Manuel Garibay Barrera)的信。艺术家首先感谢加里贝·巴雷拉为游客的视觉享受修复了遗址的外观。然后她开始询问金字塔的隐藏或非公共区域是否被给予同等的关注:“我想请您考虑重建和/或替换这些被取走的元素......因为这些内部区域的观众......可能并非尘世之人”。作为建议,波拉斯-金提供了一对从太阳金字塔顶部挖出并移走的绿岩巨石的聚氨酯复制品,并提议将她的仿制品——具有后现代主义方尖碑的外观——安放在原物件的位置上。“这可能是承认移走石头也许会对仪式造成破坏的第一步”,她写道。通过这个矛盾甚至有些荒谬的提议,波拉斯-金强调了所有修复形式的人为属性。她建议,尽管恢复到最初的原始状态是不可能的,但对遗址多样的功能进行考量应该成为任何保护工作的一部分。

波拉斯-金还主动承担了人类遗骸发言人的角色,尤其是那些没有明确辩护人的遗骸。她在2021年光州双年展的作品《从束缚我们的地方的终极逃逸》(A terminal escape from the place that binds us, 2020)关注来自光州新昌洞(Shinchang-dong)、现存于韩国国立光州博物馆的两千年前的人类骨骼。在2021年2月16日写给博物馆馆长Soomi Lee的信中,波拉斯-金指出,尽管博物馆的精心保护有很多好处,但这类遗骸很可能原本应该“按自然过程完全分解”,两者之间始终存在矛盾。为了与死者的灵魂沟通并询问关于他们最后安息地点的指示,波拉斯-金最初考虑寻求萨满的帮助。但最终,她使用了她的版本的通灵术:利用与云石纹纸制造技术相同的方法,让墨水漂浮在水面,再解读墨水的纹路——但结果艺术家说她无法破译得到的螺旋纹样。另一种干预方式则更为尖锐,而且在当时的情况下可能不受欢迎。作品《火化比退藏政策更容易离开机构》(Leaving the institution through cremation is easier than as a result of deaccession policy)始于2021年7月31日她写给巴西国家博物馆馆长亚历山大·凯尔纳(Alexander Kellner)的一封信。在承认2018年对该机构造成毁灭性打击的火灾是一个巨大的悲剧的同时,波拉斯-金指出,其珍贵财产之一,美洲发现的最古老的的人类遗骸“露西亚”(Luzia)的头骨化石的部分焚毁或许实际上为这个历史物件开辟了另一种不同的,但也许更符合伦理的范畴。她提议不要把从废墟中整理出来的遗骸碎片作为重建和研究的对象,而视作一个人被火化后的尸体。

在这些以信件为核心的项目中,只有少数得到了收件方的直接回应。波拉斯-金与机构的这种接触或许具有一定的挑衅性,但并非是对抗性的。博物馆内部并非铁板一块,很多工作人员也对波拉斯-金所揭示的矛盾感兴趣。就像哈佛艺术博物馆购藏了凯莉·梅·韦姆斯(Carrie Mae Weems)根据皮博迪的银版相片制作的四联画一样,LACMA也购藏了波拉斯-金画的普罗克特·斯塔福德收藏的藏品。皮博迪博物馆甚至愿意出借其中一块天坑出土的纺织物碎片原件,用于艺术家在拉德克利夫举办的以纺织物绘画为重点的个展中。

![“开放日:加拉·波拉斯-金”展览现场,2019-20,洛杉矶当代艺术博物馆. 由左至右:丹·弗拉文《无题(致罗伯特、乔和迈克尔)》(Untitled [To Robert, Joe and Michael], 1975-82)的荧光灯泡备品;沃尔夫冈·莱布(Wolfgang Laib),《蒲公英的花粉》(Pollen from Dandelions),1978;费利克斯·冈萨雷斯-托雷斯,《无题(最后的光)》(Untitled [Last Light]),1993. 摄影:Jeff McLane.](http://www.artforum.com.cn/uploads/upload.000/id13850/article10_1064x.jpg)

波拉斯-金对文物及其原始目的之间的关联的探索,与现当代艺术提出的关于真实性、语境和材料的问题有着耐人寻味的相似之处。当一场最初为市中心教堂地下室设计的舞蹈在纽约现代艺术博物馆宽敞的大厅里重新演出时,会发生什么?当一个场域特定雕塑被移出原始环境时,会发生什么?或者,当修复师们不得不在展现物件自然老化的痕迹和采用不真实的方法抹去时间痕迹之间做出决定时,会发生什么?在2019年参与洛杉矶当代艺术博物馆的“开放日”(Open House)系列策展活动时,波拉斯-金挑选了强调这种模糊性的作品,包括弗朗茨·韦斯特(Franz West)的一件由银箔制成的作品,当它暴露在空气中就会逐渐变色;费利克斯·冈萨雷斯-托雷斯(Felix Gonzalez-Torres)的Baci巧克力糖果堆(他指定的这个品牌一旦停产,这件作品也将难以继续存在);还有一个备用的荧光灯泡,来自博物馆为了更换丹·弗拉文(Dan Flavin)作品中的灯泡而储存的备品库,但它并没有在艺术家指定的装置中展示,所以虽然被安装在展厅墙上,但实际上它根本不是一件“作品”。波拉斯-金的观点是微妙而深刻的:即使是所谓的世俗机构,如当代艺术博物馆,也参与了对一个物件的定义及其被感知的意义有显著影响的惯例和档案程序中。“它们只是灯泡”,波拉斯-金说,“直到它们成为丹·弗拉文的作品,然后它们又再次变回灯泡休眠。”

玛莎·巴斯科克(Martha Buskirk)是马萨诸塞州贝弗利蒙特塞瑞特艺术学院(Montserrat College of Art)艺术史与批评教授,她也是《它是我们的吗?艺术、版权和公共利益》(Is It Ours? Art, Copyright, and Public Interest,加州大学出版社,2021)的作者。

文/ 玛莎·巴斯科克

译/ 冯优