2021年,亚利桑那州各地发生了大约1773场山火。同年七月初,艺术家斯科特·考佛特(Scott Covert)和他的旅伴——电影人莱克斯·尼阿乔斯(Lex Niarchos)正驾车横穿亚利桑那州。他们要去苏必利尔(Superior)小镇附近的皮纳尔墓园(Pinal Cemetery),因为考佛特想拓印西进运动中最后一批马车强盗之一——“女匪王”珀尔·哈特(Pearl Hart)的墓碑。一天晚上,两人在路边看到一个简陋的十字架,上面缠绕着一些蓝色的LED灯绳。尼阿乔斯用摄像机拍下了这座小小的纪念碑。但在视频里,我们看到,十字架背后的群山已完全陷入火海:漫天的火焰在漆黑的夜空下熊熊燃烧。这个罕见而又转瞬即逝的镜头成为了尼阿乔斯拍摄的《斯科特·考佛特:从过去到现在》(Scott Covert: Up Until Now,约1990-2022年)的开场。这部安静的、充满沉思气质的微型纪录片只有二十二多分钟长,镜头跟随艺术家穿行于我们正在土崩瓦解的世界,寻访一处又一处墓园,只为拓写那些声誉卓著或臭名远扬的逝者们的墓碑。(离开哈特墓地后,两人又去了凤凰城,拓印巴里·戈德华特[Barry Goldwater]和沃尔特·温切尔[Walter Winchell]的墓碑。)该版影片是为考佛特的首场机构展览而作,展览由阿里艾拉·沃伦斯(Ariella Wolens)策划,在佛罗里达州劳德代尔堡市(Fort Lauderdale)的诺瓦东南大学美术馆举行。展览半开玩笑似的题目“我过了精彩的一生”( I Had a Wonderful Life)取自布鲁克·阿斯特(Brooke Astor)的墓志铭——这位精明冷静的美国贵族于2017年以105岁高寿去世——在我看来,此题目如同一位强韧的女王向另一位充满爱意的致敬。

1985年,考佛特的朋友——演员、小说家库奇·穆勒(Cookie Mueller)看到他在密歇根州沃伦市底特律纪念公园拓印的弗洛伦斯·巴拉德(Florence Ballard)墓碑后告诉他,他找到自己的使命了。(巴拉德是底特律传奇女子歌唱组合Supreme的创始成员之一。这位命运多舛的女歌手是考佛特多年的偶像。1967年,巴拉德因为酗酒问题被踢出组合,九年后,年仅三十二岁的她因心脏病去世。)在写给《Details》杂志1988年二月刊“艺术周游”栏目的一篇文章里,穆勒描述了一段去宾夕法尼亚州彭阿吉尔(Pen Argyl)的旅行。考佛特上那儿拓印性感女星简·曼斯菲尔德(Jayne Mansfield)的墓碑——碑体是心形的,非常适合墓主人——穆勒跟着一块儿去了。她的文章表面上写的是曼哈顿艺术圈,实际基本在反思名气的可疑价值,尤其在我们这个正分崩离析的地球上:

“别想什么永垂不朽了。除非你是天才,像梵高,还得有像简·曼斯菲尔德那样成为话题人物的本事……否则别想什么你的名字出现在艺术或电影史的教科书里。人类在这个地球上将面临一场空间争夺战,历史书上的空间也不会变得更大,因为纸浆越来越不够用,因为所有树都被铲平了。有关伟大天才艺术家的故事都将如同枯黄的树叶一样随风飘零。”

考佛特就像某种活在混沌末世的高贵拾荒人,一丝不苟地收集着所有从地球曾经高耸入云的红杉树上掉落的枯叶。就世代而言,他是加里·李·博厄斯(Gary Lee Boas)的同侪,后者作为头号追星族摄影师,1970和80年代挤在后台入口和红毯附近等了无数个小时,就为拍到一张伊丽莎白·泰勒(Elizabeth Taylor),或者琼·本内特(Joan Bennett),或者芭芭拉·斯坦威克(Barbara Stanwyck)。但考佛特不为任何人在任何地方蹲守;昔日最耀眼的大明星都在等着他的到访(除此以外他们还能干嘛呢?),等他带着他的棉纱布和油粉彩蜡笔来收集他们的“签名”,同时接受他们无生命的陪伴。我想到那些中国古代的碑帖和金石拓片,文字或纹样拓印在脆弱柔软的宣纸上,寿命远远超过了它们的原始载体。或许有一天,当地球化为一片焦土,某个孤独的灵魂会在倾塌的美术馆里发现一张考佛特的画,上面印着“贝蒂·戴维斯”(BETTE DAVIS)几个字。发现画的人并不知道戴维斯是谁,也许带着些许困惑,他大声念出了她的名字,短短几秒钟的时间让女演员又活过来一次。不知为什么,这样想让我感到某种安慰。

考佛特对湮没无闻再熟悉不过:“因为艾滋,我变成了个重度瘾君子,”他曾告诉我。“每天早上,我一醒来都会看看自己的身体,想着紫斑什么时候出现,”几年前他在一篇《Ursula》的文章里这样写道。紫斑就是指卡波西肉瘤引发的皮肤病变,通常被视为艾滋的标志。考佛特有太多朋友和爱人,包括穆勒在内,被艾滋夺取了生命。整个1980和90年代,在这么多令人难以承受的痛苦和死亡的包围下,考佛特几乎让自己湮没于毒品和性。在艺术家从1985年开始,目前仍在进行中的小尺幅创作“终生素描”(Lifetime Drawings)系列中——所有画面都被苦心绘上了满幅的细密格子纹——我们可以看到那个混乱年代留下的证据,不过都沾染上了考佛特标志性的黑色幽默。

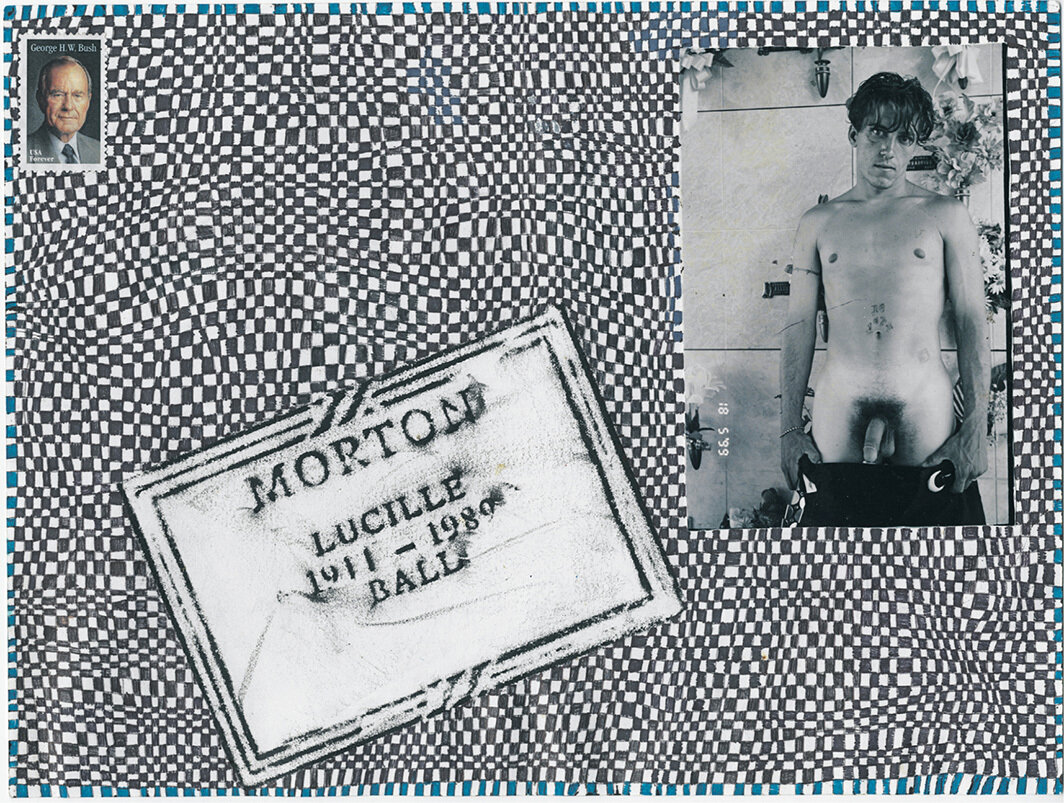

在其中一幅里,露西尔·鲍尔(Lucille Ball)的名牌——拓自这位喜剧女演员在洛杉矶森林草坪纪念公园骨灰安置所的灵龛——黑乎乎、脏兮兮地印在纸上,旁边是一张照片,照片上,一名性器粗壮的裸体男子现身于一个堆满杂物的房间……艺术家的工作室?下一幅里,鲍尔的名牌被口红一样黏腻的红颜料直接印在了另一张照片上,照片中,一根勃起的阴茎挺立在某位迈克尔·S·萨鲁波(Michael S. Salupo)的坟墓前,看起来这位墓主人逝于1987年。还有一幅里,名牌的拓片呈四十五度角向上倾斜,指向画面右上方裸体男性的照片。男子赤裸的上半身上能看到疤痕和纹身,他褪下裤子,露出生殖器,双眼直勾勾地望向镜头,让观众不敢轻易挪开视线。画面左上角贴着一张印有美国前总统老布什(George H. W. Bush)肖像的邮票,他蝰蛇般薄薄的嘴唇微微翘起,展现出某种诡异的、自我满足的笑容。这件作品让人联想到明信片,也许发送自地狱某些更性感,更欢乐的区域。老布什邮票的底部印着“美国永生”(USA FOREVER)几个字。结合考佛特创作的整体语境,该短语带上了一种颇具喜剧色彩的丧葬风味——仿佛应该把它用鲜花拼出来种在美国的坟头上。

上述图像大部分都还没有公开展出过,最初的缘起是2003年,考佛特听说鲍尔的骨灰即将从加州被迁回她的故乡——纽约州的詹姆斯敦。在迁葬之前,艺术家火急火燎地赶到好莱坞山,在飙升的肾上腺素驱使下,一天之内一口气拓印了一千张鲍尔灵龛的名牌。图像里所用照片记录了考佛特自我毁灭的往昔岁月,它们是后来他冲洗旧胶卷时才发现的。作为画面背景的格子图案却将这批作品推向了一个更为永恒的空间。这些图案的源头可追溯至几千年前的文化,象征着一切二元对立:生与死,善与恶,喜与悲。这种纹样也是考佛特幼时涂鸦最爱画的,它们不断膨胀又收缩,弯曲再破碎——就像一颗心,直到跳不动为止。

艾利克斯·乔万诺维奇(Alex Jovanovich)是一名艺术家,也是《艺术论坛》展评栏目编辑.

文/ 艾利克斯·乔万诺维奇

译/ 杜可柯