观点 SLANT

卡扎菲之死,穆加贝的退场,都是近几年的事。冷战背景下,彼时所称的“第三世界”连绵燃起了一系列战争,并且在冷战结束二十年之后仍在继续。工作于纽约的孟加拉裔艺术家纳伊姆·莫海门(Naeem Mohaiemen)强迫症似地长期钻研这段历史,并努力梳理其残留的图像。上世纪六、七十年代曾席卷全球的激进浪潮——去殖民地化与文化革命、学生运动的许多支流的爆发性汇合,随后左翼国际主义的瓦解及新自由主义的兴起,这正是莫海门挖掘出的图像的考古现场。

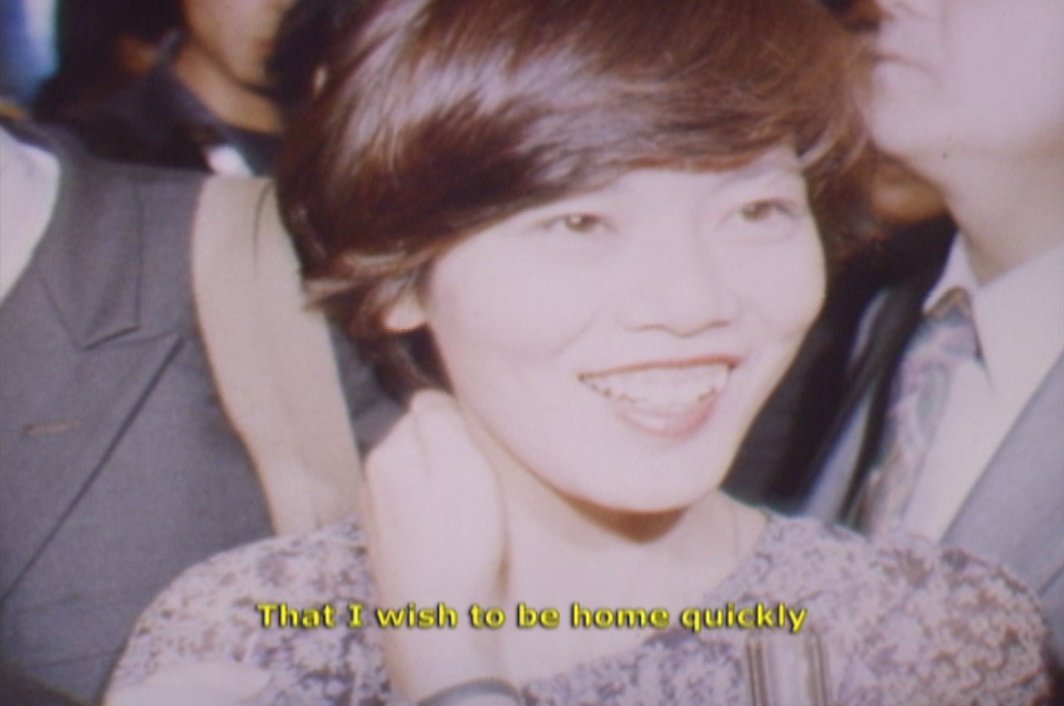

从2006年开始拍摄的四部曲“青年曾是”系列(The Young Man Was)将孟加拉的解放和随之而来的一系列政变嵌入全球政治暴动的图景中,从而揭开了世界历史的另一面幕布。该系列中的每一部片子(包括《联合赤军》[United Red Army,2006]、《艾佛沙的漫长一天》[Afsan’s Long Day,2014]、《达卡中央站最后一人》[Last Man in Dhaka Central,2015]和《阿布·阿马尔来了》[Abu Ammar is Coming,2016])都采取了纪录片手段——包括历史人物采访,展现文献和导演的画外音叙述——去探究微历史(microhistories),以及在历史传承中图像所起到的作用。其中《联合赤军》回访了一桩曾经轰动一时的劫机事件——1977年秋,日本的极左武装组织赤军的五名成员在孟买劫持了飞往东京羽田国际机场的日本航空472号班机,命令飞行员带着156位乘客转向孟加拉的达卡机场。视频以对话的字幕为主,穿插了当时日本电视台的现场转播,以及莫海门寥寥数句对自己童年的回想及历史背景的叙述。负责谈判的孟加拉空军上校马穆德(AG Mahmud)与自称”Danke”(德语中意为谢谢)的赤军代表进行了长达八十小时的连续沟通。当极端分子要求机场职员向他们输送报纸时,马穆德不屑一顾地回应,“要报纸干嘛?里边印的全是谎言。” 而极端分子们 “嗯” 地一声赞同,也不再提起这要求了。在冷冰冰的历史事件中嵌入此类诙谐轶事,从而让我们重新认识历史的构造过程,正是莫海门所擅长的。

日本政府最后同意支付600万美元的赎金,所有人质得以安全释放,但在此之后,各国政府达成了共识,不再与恐怖分子谈判,赤军的成员也随之成为奔波于第三世界各地的革命弃儿。在莫海门的叙事里,历史常常以木马计的方式上演:在全球关注达卡劫机的第二天,二十多名左翼的空军组织了一次失败的兵变。他们迅速被控制并且判绞刑,政府也借机清除了上千名疑似同情社会主义的官员和军人。在视频的最后一幕,马穆德问及Danke的真名。他停顿,才断续地回复:“我叫 ......二十号。日本人民共和国成立后,我会告诉你我的真名。”当然,历史里并没有真名。

“青年曾是”系列的第三部《达卡中站最后一人》中的“最后一人”确有其人,叙事围绕着一位曾经参与孟加拉解放后的教育和农村建设的荷兰记者皮特·卡斯特斯(Peter Custers)展开——他在劫机事件发生的前一年被孟加拉军政府以煽动颠覆国家政权罪拘留,在荷兰大使馆介入后才被释放回国。我们看到卡斯特斯在厨房里慢条斯理地切着切达奶酪,听着他谈及孟加拉生产关系的历史阶段,平淡无奇的的图像和他勤勉的话语之间形成了反差。据莫海门说,现已去世的卡斯特斯在剪辑时提出了很多意见,要求莫海门侧重表现左翼运动积极的一面。会提出这样的要求也反映了卡斯特斯对于“记录”这一行为的政治含义有着相当敏感的认知:当初他在孟加拉留下的所有记录在他离开后都成为了一届并不善意的军政府手中的武器——政府逮捕他之后,在他家里搜查出的资料供出了许多其他左翼人士,他们作为本地人,在监狱里的待遇远远比这名外国白人残酷许多。卡斯特斯对自己的出版活动,包括写作、译介、甚至自己留下的日记作出了这样判断:“严重的失误。”荧屏上闪现着书架、文件夹、广播级、电脑键盘、缩微胶片阅读器,这一切通讯的社会机制的组成部件。历史的不断变迁在经历过多次战争与兵变的孟加拉尤为明显——每一届政府都一上台就召回上届政府批准的历史教材并予以更换,因为那就是记录和传达历史的媒介。即便被看成中性的信息技术也是我们必须关注的历史机制枢轴。

我们不难发现,从“青年曾是”系列记载的交错繁杂的情节中浮现出一个轮廓:某人,60后、男性、知识分子,曾经充满革命热情,在经历失望之后,革命的魅力于他而言发生了变化,但并未彻底消失。性别似乎是莫海门的一个盲点,但我们很难下此论断,因为“盲点”本身就是他的题材和体裁。如果我们接受战后左翼的失败的这个历史判断,我们难道不应把其中的主要原因之一归咎于左翼意识形态中潜在的大男子主义吗?无论是运动人士的盲动还是知识分子的离地,多少都和男权密切关联——这不是盲点,而是删节。美学有时也是失败主义的表现。

和相对制作精良的“青年曾是”系列并行的还有一个剪辑粗糙、制作简朴的系列“正确历史的囚徒”(Prisoners of Shothik Itihash)。其中老照片占满了荧幕,我们听到莫海门略带着南亚口音并且温和地谈论着遗忘的必然性——“战时,相片是第一个消失的。” 记忆的遗失使历史服从于政治,历史也随之被分成合法和非法。我设想莫海门关注的不是历史而是历史感。当我们回想起过往年代,可以很轻松地指出其标志——夹杂着广播杂音的一首流行歌曲,或是某个政治人物遇刺的日期——不仅是经历了那年代的人,连我们这些未曾经历的世代都可以做到这点。记忆之不可靠,物证之沉默,反而给图像提供了工作空间:生产出一种并无依据,但又将所有人卷入其中的共识。

回忆某一个事件,这本身就构成了一个事件——回忆并不局限于大脑,而是同时在实体空间里发生和延展,积淀成另一次事件。莫海门于2017年的卡塞尔文献展放映的新作品《两次会议与一场葬礼》(Two Meetings and A Funeral)中集中讨论的问题即是回忆的时间性和空间性。镜头穿越了一些与第三世界团结相关联的标志性建筑:位于纽约的联合国总部的档案储藏室,阿尔及利亚首都阿尔及尔的现代主义杰作圆顶体育场(La Coupole),还有位于达卡的孟加拉国际会议中心(曾被称作称孟中友谊中心)。这些地点的相似之处在于,每一次都让人感觉空旷:我们在图书馆里查阅档案,或在曾经辉煌过的许多“第三世界”会场里散步,或在达卡受访的老战士的破旧办公室里停留。莫海门和他结识的那些曾为不结盟运动贡献过力量的知识分子对话,话音已落,但他们的回想仍在空房间里回响。观者隐约感受到摄影师在等着导演叫停,但是他并不打破那寂静。

与之形成对比的是,探访达卡国际会议中心的一天反而很喧闹:这里正在举行一场人如潮涌的交易会。这里的喧闹似乎寓意着全球资本主义的胜利与普世社会主义的失败。作品标题中的指象是三次标志性的第三世界国际会议,分别是1973年的阿尔及尔不结盟会议,1974年的伊斯兰合作组织拉合尔会议,以及最后一刻被取消的同年达卡不结盟运动(即“葬礼”)。每次会议发生时,世界都在经历重大的历史转折:中国转向美国,伊斯兰世界拒绝社会主义,苏联侵入阿富汗。在莫海门的作品中也时常以字幕形式呈现此类标注了日期的事件,但却未言明任何因果关系,而更像是在营造出一种历史氛围。在古巴的会议后,不结盟运动虽然依然存在,但是已无号召力,葬礼上埋葬的也许就是第三世界作为共有政治愿望的未来——正如阿尔及尔的圆顶体育场,它的维护成本超出预算了。

根据美国历史学思想家海登·怀特(Hayden White)的观点,历史的叙述和文学一样可以分成不同的体裁。他列出了四种历史叙述类型,浪漫剧、讽刺剧、喜剧和悲剧,但莫海门忠于的悲喜剧写法并不在这个框架内。就好像在《达卡中站最后一人》里,最终探讨对象不是1970年代孟加拉的极左,而是一位落寞老人的晚年生活。至少对于政治倾向偏左的观众来说,莫海门的题材是悲惨的,但是他的叙述方式突出的是幽默感和温和的接受。他所记录的人物曾有过左翼国际主义的梦想;人物可悲又可笑,而梦想则可望不可即。在莫海门的作品里,大趋向和小人物之间的悬殊,历史和记忆之间的张力,他所做的不是把它们拉近,而是聚焦这空隙。正如《两次会议与一场葬礼》的最后一幕:面对印度历史学家、马克思主义者维杰·普拉萨德(Vijay Prashad)为正在拍摄的电影表现出的兴致勃勃(“这是一场对抗遗忘的战争。它可以弥合老少之间的差距。”),阿尔及利亚左派活动家萨米亚·泽娜迪(Samia Zennadi)调侃回问,“是吗?那得多给我们带来几个来。那个差距可不小 ......至少在我的国家。”

纳伊姆·莫海门个展目前正在纽约MoMA PS1进行,展览持续至3月11日.

文/ 许大小