观点 SLANT

《艺术论坛》:“忧郁”这个主题在古今中外都被赋予大量的笔墨,很多绘画、文学作品、电影都论述过忧郁或者抑郁这种情绪,它也似乎自古以来一直是和艺术家、知识本子绑定的一种气质,比如说弗洛依德的《哀悼与忧郁》就是文化评论里面是一个非常重要的文本。桑塔格评论历史学家瓦尔特·本雅明的时候,认为本雅明是一个具有土星光环的人,土星光环也就是忧郁气质,本雅明追求失败的纯洁和美丽。再比如说中国文学史上也有郁达夫《春风沉醉的晚上》,透露着一种与时代和创作个体都有关的忧郁气息。在今天,抑郁更加普遍了,有时候它听起来像是一种都市症状,城市生活中的节奏和残酷使人容易抑郁,但是它不仅仅如此,在农村,在留守的妇女和老人也有很高的得病率。

我想用三张图片来为此次讨论抛砖引玉。首先是丧茶,因为有喜茶这个网红产品,后来另一个公司出了丧茶。丧茶精确地捕捉到了一种越来越普遍的社会状态,一种无力感,或者说不满,或者说与外部世界连结的失败。商家把这种社会状态打造成了一种营销的点子,它有一些标语,把你的丧给归结到你的人生的失败或者说你没有赚到足够的钱、你长得不够好看、你没有妹子等等。它捕捉到了这种情绪,但是它并不关心这种情绪对个体会造成什么样的影响,而是去把它变成一个卖点。第二张图是一个微博帐号的截图,这个微博的名字叫@走饭。这个微博帐号的第一条上面写着“我有抑郁症,所以就去死一死,没什么重要的原因,大家不必在意我的离开,拜拜了。”这是这位女孩发出最后一条消息之后就再也没有声音了,我们猜测她可能自杀了。但就是这一条消息下面已经有142万条评论了。大家把一位默默无闻的网友的一条微博当作了一个树洞,你可以看到下面有大量的不同年龄和职业的人在下面倾诉他们的烦恼。这张图想问,忧郁在我们的日常生活中是一个没有被看见的问题还是一个已经被得到过分关注的问题。为什么大家没有在现实生活中互相倾诉呢?为什么都来到了网上在一个陌生人的微博下面倾诉呢?最后一张图是艺术家约瑟夫·博伊斯的照片,他是一个忧郁的艺术家的形象,而这又和他的实践有什么关系呢?我们也想以此作为一个切入点来讨论艺术和忧郁之间的关系。

三位嘉宾中我知道的至少有两位自己经历过抑郁病状,我想或许可以谈谈自己和抑郁的关系,不仅是经历上的,也包括理解上的。也可谈谈你们的实践和研究,比如皮二对“情动”这个概念的解释、满宇的策展实践、马户的公益工作等,马户也会在过程中放一部和抑郁这个情绪状态有关的录像作品。

满 宇:抑郁是不是被过度讨论了?文学作品、当代艺术都有,商家都开始利用这个东西来做生意。但是实际上不是的,只是说现在抑郁的现象大量地增多。在当代,我们可以说抑郁大量是被生产出来的。实际上每一个抑郁背后的个体是不一样的,但是并没有被看见。比如丧文化是什么?它有好几个不同层面的东西。丧文化是我们对一个感受的标签,你有一些身体的遭遇,它用一些标签把你描述出来,然后你借此来消费这个东西,然后认为自己理解了。实际上没有。

关于@走饭,我当时是在做一个关于延安木刻的项目,我当时定的副标题是“从延安木刻到无名者实践”,我把延安木刻在当时的语境中的创作逻辑与当下的在地实践联系在一起。无名者实践其中的一个含义就是无法被言说的症状,或者说自己是自己的无名者。当时我把@走饭 的微博也放到这个展厅里面,但是美术馆把这条否定了。我觉得在展厅现场发生的事情跟@走饭 的真实遭遇是一样的,@走饭并没有看见自己,她尝试去表达,但并不知道自己说了什么。当时我做这个项目的场刊的时候还专门留了空白的一页给她。当时有两个艺术家被屏蔽掉了,一个是她,另外是一个艺术家关于出租车司机的项目。所以那个场刊里面有两个空白页。然后我将这两个空白页放大喷绘出来,贴在了展厅进门的墙上,别人不仔细的以为是两件冷抽象作品,但右下角是有页码的。

至于博伊斯,他在艺术圈的影响很大的,可以说他是一个从现代艺术到当代艺术的转折型人物。2013年还是2014年中央美院美术馆做了一次文献性的博伊斯展览,把博伊斯的很多的观点、说法做了一个梳理,其中有一句话让我印象特别深。博伊斯在二战期间是飞行员,他的飞机被苏联击落,掉下来之后被人救了。他把这个事件当作他从事艺术的起点,对我来讲这是一个非常重要的信息。这是个象征性事件,一个创伤的比喻事件。博伊斯这样说并没有撒谎,而是说明他非常清楚自己要做什么。

我来说说我的经历吧。我曾经也抑郁非常严重,而且是从初中就开始,但是我自己并不知道。那个时候没有抑郁这个词,用的是神经衰弱。我一直以为就是睡得不好或者身体不好。这个状况到2012、2013年的时候已经非常严重了,严重到我什么都做不了,每天想着自杀。后来我去寻求帮助,精神分析分析是一个方法。另外有一件事情对我来说影响也比较大,我做艺术嘛,我当时可以说是一个典型——美院培训出来,带有对于个人艺术家的神话幻想。但是在2013、2014年的时候因为我在北京跟朋友做了一个二楼出版机构,我们做了一些社会性的项目。有一次我到宋庄去看一个纪录片,跟我们那个项目有关系,就是沈阳小贩夏俊峰杀城管的那个事情。那个纪录片时间很长,两个小时,在我的意识里面,真正走进了一个家庭,了解到底发生了什么事情,我自己觉得蛮震撼的。因为在我的生活经验里面,我实际上是注意不到别人的,我整天注意的是艺术,我要做这个作品,要做那个作品,跟别人谈我都谈艺术不谈别的。第二个事情是在当时放纪录片的现场我们当时发了一个书。我们为夏俊峰的儿子夏健强做了一本书,那个书当时在当当网上还卖过,五千本大概两个月不到就卖光了。卖书是为了捐款,当时就有十几个上访的老人,他们从南四环——就是北京接待上访人员的机构——坐车大概坐了两三个小时到这个地方来买书支持我们,每本书是一百多块钱,对他们来讲一百多块钱可能相当于他们好几天甚至可能一个星期的口粮。因为他们也是遭遇了类似的问题,他们有各种各样的问题。他们当时坐公交车再转地铁再坐公交车前后差不多要花三个小时,都是五六十岁的老人,给我的震撼也是蛮大的。在那之后几年里,我的项目基本上是在一个社会现场来做,与人打交道、与问题打交道。那么在这个过程当中我可以说我自己的状况有非常大的变化,从那个情绪当中走出来。

社会实践这种工作方式不是回到美术馆或者回到作品的层面,而是回到现场的生产链条中,回到生产秩序,对这个生产秩序进行干扰。但是在这当中我发现了另外一个问题——当然这不是在否定之前的工作,而是说在这个当中你会发现艺术家是有情绪的,他在这个里面会非常兴奋,他觉得他找到了一个他做作品的方式也好,他与这个秩序对抗、干扰也好,他会有快感。在我的观察或者经验当中有一个印象,因为我们的大部分的工作是在社会的现场,在工厂、城中村、学校,也就是说在一个公共领域,我当时用一句话来形容词:“一个需要被拯救的人来到了城中村”。这是跟我在做项目当中的感受是有直接关联的。

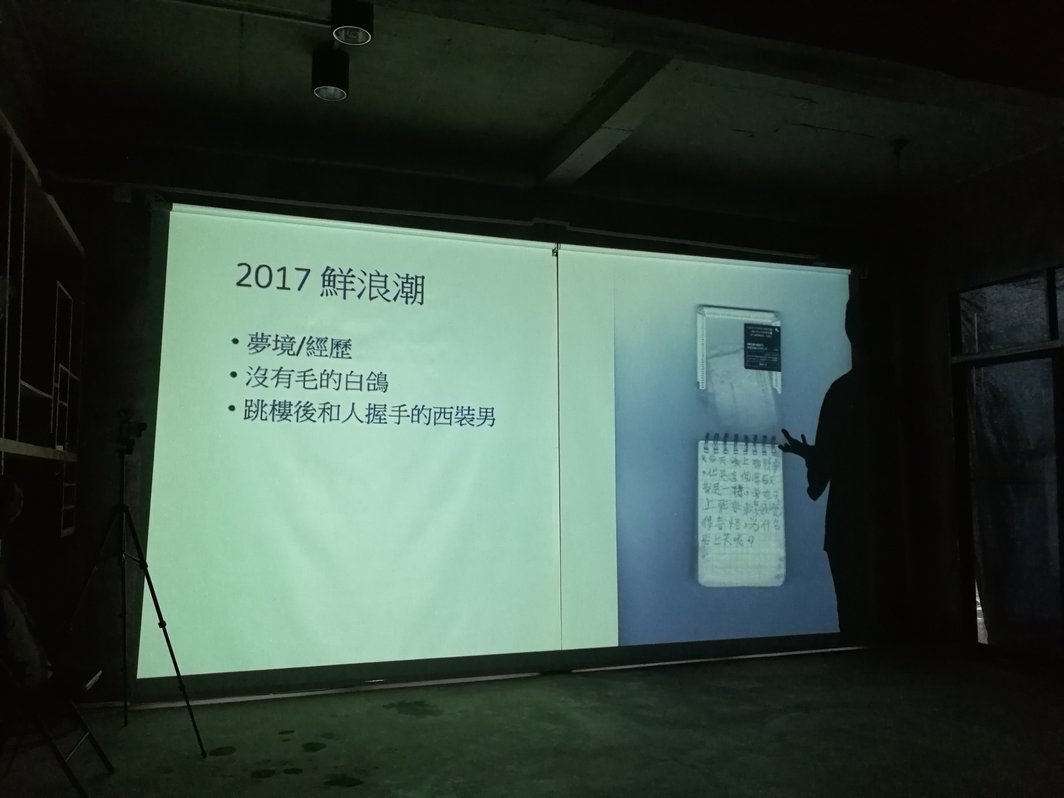

马 户:去年我和几个朋友策划了一个叫“我的朋友马户”的展览。那个展览想要表达一些抑郁的情绪或者状态,以及抑郁者跟人的关系。但是这个展览开幕的前几天被封掉了。被毙掉之后我有很多情绪,就做了两件作品,这两件作品被我剪在了一个片子里。一件作品是我在原定展览开幕时间去被关的展览门口做了一个行为,另一部分是我去年有住院,认识了一些病友,拍下的片段。

(播放录像)

这是“马户”展览开幕当天,我们特别紧张,我就准备了一袋豆子,这个豆子原本也是在展览中一个作品里面用的东西,所以我就把那个豆子撒在了展览场地的前面。这个行为是想说很多形式它是很容易爆发出来的,但是消化的时间远比你撒出去的时间多很多,所以我在撒出去之后就一粒一粒地慢慢捡起来,大概这样一个过程。……这个女生是我住院时和我最好的一个女生,她比较严重,经常会被捆在床上或者戴脚镣,她说的一些话我会录下来……这个医院是在广州的中山三院,一楼所有的窗户都是用铁栏拦起来,大门也是有进出的时间,它是电子门,到时间会自动关上。很多病人不太严重的话可以出去,但是有一定的时间限制。我们听到的这个声音就是那个女孩,她每天都会碎碎念,说很多奇怪的话。录像中有一段时间是黑屏的,黑屏的时间是18秒,这个女孩当时是18岁。为什么黑屏呢,就是我剪片子的时候听了她的声音之后我还是会非常疑惑,因为她一直在重复一个词叫“自由”,就非常感慨,我就想给它黑屏了。……这个镜头是当时我们在撒豆子那个现场,因为当时我们怕审查者再到现场来觉得我们在搞什么事情,大家都非常紧张,拍摄者中间有一段时间感觉有人在看她,所以把镜头翻过来盖住,我没有剪掉那个时间,因为当时的那个情况就是如此,我想把这个时间也还原,给大家看那个过程,以及当时我们面临的一个处境。

皮 二:我想问一下马户,你剪完片子之后感觉爽不爽?

马 户:片子前面有一段是出现横幅,下面有播报会议时的手语翻译,那个会是刚过去的那个重大会议,剪这个的时候会比较爽。我配的音是我在吉林在坐出租车的时候,交通台广播说一些制度上的问题,说跟公众或者老百姓之间是一个什么样的关系。就是老百姓以为这个事情有,但其实这个机制并没有,出现了一些误读。然后我就想这些误读是不是可以更深一些,所以画面和声音是配错的。这一段剪的时候比较爽,后面其实就挺难过的,剪的时候还是会有一些情绪。

皮 二:那你剪了这个东西之后总的来说你会把它当作一个爽的经历还是一个比较难过的经历?如果说你想要去让自己更开心一点的话你会去剪片吗,或者觉得后悔做这件事情?

马 户:倒没有后悔,后面除了捡豆子还有一部分是马户房间,也是一个作品,我把一个摄象头安在了我住的地方,通过不同的角度想表达自己被监视。中间一直有穿插那个精神病院的女孩的声音,她不停地在强调自我这个事情。就是从去年那个展览被封掉一直到现在的一些展示,我把它看作是一个对自己经历的整理。

皮 二::我问这个问题是因为在我们说话的时候,尤其是在现在我们讨论的这个话题的情境里面,似乎我们不太避讳说比如难过或者是焦虑、不开心、忧郁、压抑这样的词语。但是好像就会有某种力量——这个力量其实也不是很尖锐的力量——在影响着我们说出比如开心啊、爽啊、快乐啊这样的词语,不过我个人会感觉到可能这两种东西经常是并存的吧。当一个人说出我快乐的时候,也可能是几种通常在词语里面反义或者相互冲突的情感并存的。当她说焦虑或者感到难过的时候,我想可能也有这个东西。为什么会是这样子的呢?

“情动”不是一个我们中文里面平时在用的词,它是为了翻译一个词,这个的法语是affect,其实就是我们说的feeling或者是sentiment,在它日常的表达的作用当中差不多。为什么在最近两三年里面、三四年里面把它翻译成情动,是想更让它贴合理论语境,理论语境是来自于斯宾诺莎的伦理学。斯宾诺莎的伦理学其实大部分篇幅里面讲的都是形而上学的、本体论的,也就是我们可以说是纯哲学的那些话题。通常情况下我们不一定会从这些内容当中明白为什么他把这本书叫《伦理学》,这其实首先就是一个问题。

情动这个词之所以出现并且变成了现在的西方文论和社会理论当中比较热门的一个词和话题,不仅仅依靠斯宾诺莎在十七世纪就留下的这本书,而是靠一个它的当代的再解释,其中起主要作用的人物就是德勒兹。斯宾诺莎通常在哲学史上的形象是一个理性主义者,甚至是极端的理性主义者。而理性主义当中是怎么出现一个非常明确的,甚至吸引人的,最后会经过再解释之后变成现在的一个特有的人文话题的情动——情动它基本的意思也就是情感,为什么会这样?为什么情感不是从卢梭那里出来?卢梭其实直接谈论情感谈论得更多,而且他们的时代相差也不远,不到一百年。我认为本身这个里面隐含着一些有趣的东西。

十七世纪是真正走出中世纪、重新开辟现代西方思考方式和平面的这么一个时期,其实是想要用近现代的所谓的理性的方式来重新整理一些可能中世纪已经在讨论的话题。笛卡尔、斯宾诺莎这些十七世纪的比较主要的哲学家,他们除了树立那些形而上学、本体论问题之外,通常会认为他们也对人的情感感兴趣,他们会用他们的理性的方案对这些情感进行分类的研究和理解。这个方案一般背后有一个预设就是人们不愿意持久地停留在一个痛苦的或者抑郁的情感状态当中。人们希望有更多的快乐,甚至在宗教的某种观念的影响下人们希望达到一种叫做“至福”(beautitude)的精神状态,这个至福就不仅仅是简单的快乐,而是持久的快乐,作为永恒的快乐。这个快乐可以跟上帝关联起来。

斯宾诺莎在处理情感的时候是按照跟笛卡尔相似的方式,也就是作为一个理性主义者,他认为快乐和痛苦这些我们一般意义上说的情感其实都是被动情感。快乐意味着我们的身体获得了一个相对之前的状态更强的或者说更高的完满性,同时是更多的行动和存在的力量。那痛苦大家就能猜到是相反的,它是我们的行动和存在力量的降低,我们的完满状态的削弱,我们的某种存在受到了阻碍。但不管你快乐还是痛苦,斯宾诺莎认为它都是不充分的,它不能持续存在,它会方生方灭,马上就能被外在的遭遇逆转,重新被拉回到一个跟人本来想持续的状态截然相反的状态里面去。

斯宾诺莎会认为只有主动情感才能够获得持久性,他认为主动情感是在永恒的层面的。主动情感要如何获得呢?他认为对他所理解的上帝或者实体来说没有问题,实体可以直接有充分的观念,从充分的观念当中就能引出主动的情感。这个快乐本身是不会受到那些外在的际遇所阻碍的;外在的际遇仍然可以发生,但并不影响他对这个主动情感的持有。但是斯宾诺莎想说的是人不是上帝,人是一种特定的样式,人这个样式简单来说是由身体和心灵,或者说身体所表达的那个广延的属性和心灵所表达的思维的属性的一种组合的具体的存在方式。在这种具体的存在方式中你不可能直接获得主动情感,你得找到一条道路让你能够从被动情感进展到主动情感,进入到那个能够对自身的情感获得一种持续持有的状态。所以正是在这个过渡,从被动情感到主动情感的过渡的问题上,德勒兹对斯宾诺莎的解释就引起了后来的情动的话题,因为一旦要提问被动情感如何过渡到主动情感,这才是一个跟人有关的问题。

斯宾诺莎的那个本来语焉不详的问题被德勒兹抓住了,他把它重新问题化,这个问题化就表现成了他对斯宾诺莎伦理学这本书的理解和解释的两个维度。为什么斯宾诺莎的书名字是叫《伦理学》?他花了一大半的篇幅讲的根本跟伦理、情感、道德没有任何关系,它讲实体,讲真观念,讲实体属性样式。这是一个大的维度的提问,小的维度的提问就是刚才说的,被动情感如何过渡到主动情感。这是一个十七世纪的理性主义者留下来的哲学遗产,它对于我们现代人的情感状态,或者对自身情感的反思和理解,甚至是情感的实践方案上的寻求,有了一种紧密关联的解释版本。这对我来说特别有趣,不仅仅因为它看上去像一个反讽:理性主义者差不多最大的目的就是要让大家排除——我们说丰富也好,说纠缠也好——情感的漩涡这种东西。可是德勒兹明确地从斯宾诺莎这里找到的一个主题是,即使这么一个死硬理性派,他仍然在哲学著作当中保留了这么一个空间。

斯宾诺莎给出了一个方案,从他的论述中的第一种知识到第二种知识到第三种知识,他给人一个进阶。但是他认为我们必须从第一种知识开始。第一种知识就是永远伴随和引出你的被动情感,不管是痛苦还是快乐的知识。这种知识首先只是一种图象,或者是一种想象。而这种想象的最主要契机就是我们总是作为一个身体处在跟其他身体的遭遇当中。在身体和身体的遭遇当中有某个身体跟我们的身体能够很好地相互组合——我说的身体不一定是人的身体,大家可以想象你吃了一个很好吃的面包,这也是一个身体和一个身体相遇的方式——那么我们这个身体本身的行动和存在的力量就会有所增加。与之伴随、必然对应的就是一个虽然是被动的,但是我们称之为快乐的情感,它可以组合成我们说的抑郁、嫉妒和愤怒、爱、恨这些东西。最基本的情感就是快乐和痛苦。如果一个身体跟我们没有办法组合,或者说它是在消解我们身体本身内部的那些组合的关系。比如毒药,与之伴随的是一种作为不充分观念的印象和想象。相应地,如果人发现了他的痛苦的来源或者他自己被发现了,他就会产生一个恨,这个恨的对象其实就是他所理解的那个跟他组合的时候阻碍他自身关节或者不能跟他很好组合的那个身体。

我认为斯宾诺莎对于《圣经》的解读,是从一个纯世俗的,内在的、没有想象的、超越人格化的那种上帝维度的层面上去解释的。比如亚当吃禁果,通常情况下这个会被基督教解释为跟善恶有关的东西,对德勒兹解释下的斯宾诺莎来说,亚当吃的禁果后来有一系列对他来说不利的后果,这其实最开始表达了一个很简单的问题,就是这个苹果不利于他的身体。他如果遇到另一个苹果的身体就是另一个故事。这就是说,不管我们需要什么,我们仍然要从这些情感开始,并且我们永远要存在一种信心,就是虽然这个东西不充分,但是我们只能从这里开始。虽然我们没有真观念,我们无法全知,但是我们只能在这种不充分的观念和被动的情感当中去尝试、去实践、去实验。因为有无数、无穷多的身体与身体遭遇的机会,我们就有无数的实验的和实践的机会。而且在这个机会当中如果我们能够找到一种方法,一个哪怕只属于你个人的方法,在这个方法当中你能够让自己获得越来越多的快乐的情感,也就是说让自己的行动的力量能够增加,你就有机会慢慢地找到一种东西,这种东西不仅仅是在时间上的一种更长的存在,而是一种永恒。这也是为什么我一开始会问马户那个问题,因为不管你自己的体会和意识层面是什么,或者你的语言习惯层面是什么,一种行动、一种实践、一种实验、一种尝试,只要我从里面能体会到一种行动和存在力量的增加,我就认为我能体会到这种快乐。这就是关于情动大概简单的一个解释。

满 宇:我的感受是理性是用来包裹身体的。也就是说理性不是我们想象的一个对于事物的客观梳理的东西,它是用来包裹自己的创伤的。比如我的一位来访者,他有强迫性焦虑,他选择的职业需要他了整理大量信息和规划,这是他回避欲望的方法,做万无一失的计划对他有快感,让他感到安心,但计划总是赶不上变化,就像纸包不住火,他就常常感到焦虑。他在日常生活中是非常有条理的、一丝不苟的人,但常常失控。

刚才皮二说的一个被动的情感和一个主动的情感,可以再次联系到丧文化。我们用一个空洞的词实际上覆盖了个人的遭遇和感受。我说的看不见指的就是这个,真实的感受不可见了。我想,人真正能够认知自己是需要言说自己的,用自己的词语去言说自己,他要去发明,他要去创造,我觉得这个跟艺术家的工作是一致的。在我的理解里,艺术的工作是朝向自觉的实践。所以我觉得一个主动的实践非常重要的一个原因就是你那个时候才真正开始有可能面对自己。

我也并不完全否定消费,但是在我看来消费有一个非常大的问题是,在消费的过程里面实际上你自身的偶然性是被遮蔽掉的,也就是说事实上它用一种知识、用一种符号面对所有的人,在这里这个差异性是没有的。当你开始言说自己的时候这个差异性才有可能被显露出来。也就是说你自身的语境、你自身的上下文才能真正的甚至被你自己看出来。这个过程当中你的扭结、你的情感与一些词语、一些解释的扭结才有可能被打开。当然这个东西我是用一个精神分析的角度来说的吧,因为我接受分析有差不多四年了,我给别人做分析也有快两年了。这对我来讲也是一个实践。

我们这个社会的符号系统、价值系统不是多元的。我们生产了大量的符号,给人一种错觉,但这些符号其实与你无关,这是文化工业的一个现象。抑郁并不是先天的,而是我们这个社会秩序生产出来的。为什么这么说?因为每一个人的偶然性在这个地方被屏蔽掉了,你的欲望丢失了。你以为只有买房买车或者是电视里面、广告里面所塑造的那样一个形象才是快乐的,实际上对你来说当你朝着那个目标努力的时候你的欲望就没有了。你看不到自己的欲望,你就会在一次次的符号消费的过程当中发现总是不够的。最后的结果是怎么样呢?你失去了信心,并不是在你的意识层面,而是你的身体层面,你的整个身体失去了信心了,你对什么都不感兴趣了,因为感觉总是没有结果。但我想强调抑郁作为一个现象,它在每个人那里的作用机制是有着很大差异的,是很复杂的。这个社会在文化的层面,在情感价值方面同样是非常霸权的,每个个体的享乐方式并不能够在这个社会被平等对待。更加微观来看,就是每一个人自身的一个带有偶然性的遭遇所发展出来的一种行为症状没有被得到承认。抑郁不是先天的,说你这个人就是抑郁体质——我们不是有这样一个说法吗?不是的。更多的是我们这个社会秩序对人的感受,对人的个体性分割的后果。最私密的情感其实是最社会性的东西。

一个人也不是独自生活的,你的世界实际上是一个网络状的。比如说@走饭,我看过她的微博,我注意到它里面有一条微博是这样的,她说当有人问她你是谁的时候,她觉得是一个非常惊悚的事情。明显的她对自己的认同似乎有障碍,男人还是女人?这对她来说并非不是一个问题,或者自己的名字没法不假思索的说出来,而是惊悚的反应。再比如说她发的微博里面很多是没有标点符号的。不同的断句句子的意义会发生变化。我不了解具体的原因,只能猜测。你们可以发现她在意义网络里、在这个社会秩序网络里都是不确定性的。

皮 二:刚才说到德勒兹解释的斯宾诺莎有一个方向上的调整,就是对于被动情感的运作方式、运作实践的关注。斯宾诺莎的核心问题被德勒兹解释成不是如何能够直观到独一的实体或上帝,也不是能够获得充分的观念,获得主动的情感,而是变成了如何在无休止的具体情境当中去从事一种实验,一种实践,去把自己投入到那种身体和身体的遭遇中,并且在这个当中去运作一种事先没有谁能给你规定出来的方法,这个方法就是这个实践本身带出来的,并且只能保留在这个实践当中才有它自身的活力。这变成了一个非常当代的东西。而且这其实有一个好处,从一个实用主义者的标准看——实用主义者是从哲学意义上的实用主义者,不是通常的那个买房买车的实用主义者,买房买车其实不够实用。本质上来说比如我们经常说一个人很物质,我就一直不明白为什么大家会还很习惯用这个词,“物质”,多好一个词啊,到处都是物质,物质对我来说是一个很美好的东西。你说一个人很物质,其实他是不够物质,他根本没有去摸一摸物质,他根本没有去跟物质打交道。一个人他喜欢车喜欢房就比普通人更物质,我觉得这是对物质的一种误解。物质是非常伤心的,物质会抑郁。

那么像这样一个人,用我们通常的理解的角度来说他是太容易受流俗的观念影响了,但是反过来说他太不容易受影响了,因为这个世界上是纷繁复杂的物质和身体之间的交汇的方式和情景给我们带来的信号那么多,怎么这个人会只听到那些信号呢?难道这不首先也是一种无法充实自己的受影响能力的表现吗?所以我就补充到这里,就是说这里面第一步的其实还是一种受影响的能力,是一种被动的能力,被动也是一种能力,怎么样能够受影响?

我来说说我自己,我自己学这种理论为什么会觉得有乐趣?是因为它对我的生活有用。它会让我越来越多地产生一些正反馈和良性循环。我自己会觉得快乐。对我来说,我在日常生活当中对别人的观察,对一个可能容易陷入到那种主观情绪当中的年轻的心灵来说几乎是一种救赎。这是我的经验,怎么样能够去通过观察别人的生活去理解别人,而且你在理解别人的时候不是马上下判断或者直接参与行动帮助他什么的。

马 户:我回老家之后最近的一个月都没有看朋友圈。我平时基本不怎么上网,可能唯一比较活跃的社交媒体就是微信朋友圈。回家之后朋友圈也不想看了,因为我会怀疑自己的价值和意义。我2013年开始参与女权行动,到2018年有五年的时间,然后因为身体的原因回老家调整。五年的时间我的朋友圈基本上都是那些做公益的人或者一些年轻人,有共同追求的。回去之后我再看朋友圈觉得看不下去,因为好像自己没有那个意义了,就是我可能毕业之后一直都在追寻这个意义。这些年轻人在社会里面做这样的行动,其实满宇刚才说到这个社会的一些基本的机制或者体制,如果你不在那个网络里面就没有办法言说。这些影响可能会作用于行动者身上,他们会承受很大压力。他们其实是社会的边缘群体,我可能就是边缘的边缘。我的体会就是一个行动者在你没有行动的时候,或者在你周围相似这样的朋友的处境里面的话,会觉得自己是被这个社会隔离,作为一个行动者被这个社会抛弃了,原因就是因为我离开行动的话我可能没有办法融入主流的社会,也没有办法突然回到家之后处理好我的原生家庭。所以我回家之后有一段时间是很逃避的,所以这段时间不太想看朋友圈。我的生活也就是在家里面做一些很无聊的事情。

说到@走饭,去年那个工作坊的时候我有看过一次,我看过几条就看不下去了,当时情绪很多,也正好遇到各种事情。我会觉得好像里面说的内容对我来说好像是第二次冲击。我不知道该写些什么进去,我也没有写,我也不知道该怎么样表达自己或者对别人说些什么。这是我的一个状态,但我不知道其他的有抑郁状态或者抑郁症的朋友是怎么样的。

满 宇:我碰到过的做公益的人情绪出问题的好像还不少。我可以有一些解释,一个积极行动的人,而且是面对那么大的压力首先有勇气去做这个事情,感觉就已经不容易了。情绪出问题一方面是刚才说的压力,社会对你排斥。另外一个方面就是马户说的寻找意义,我只是做一个普遍性的猜测,每个人情况肯定不是一样的:女权不一定是她的意义。我说不一定是因为我不能下这种结论。昨天我在跟朋友聊天,我就说阿甘本、朗西埃这些理论是关于解放的,但是如果这个知识不是他个体的知识,那么这个内容对他来讲就是意识形态,就是压迫他的东西。马克思也是,任何知识,佛经是一样,如果“真理”不是在你自己身体上生发出来的,对你来说它就是一个意识形态。

广州的嘉禾望岗有个精神病院,那里面有十多个美院的人在里面。附中的也有,做设计的也有,油画系的,雕塑系的。按照我们的想象,艺术家的自我表达是有优势的,因为他有技术,他受过这样的训练,他又很敏感。但是恰恰相反的是,我们的美院教学是把艺术当知识来教的。我教给你艺术史,教给你别人做了一个什么东西,教给你技法、观念,但是没有跟你一起讨论你如何理解自己,如何理解自己的经验和经历,如何理解自己的情感,自己跟社会的关系,如何来回应自己的遭遇。我自己包括接触的案例里面都有美院的,有个学生画画画的很好,但是整个人崩溃了,洗澡,大概六七十度的水温,皮肤是没有感觉的,他就到这种程度了,非常严重。

买房买车是不是就一定是糟糕的?不是这个意思。举这个例子是说当你没有面对自身的差异性的时候任何事情对你来说都是暴力。就像包括在谈恋爱里面也是一样的,没有什么道理。我们都说谈恋爱不要讲道理,讲的是感受。因为感受才是真实的。在我接触的案例里面有离婚或分手的情况,对方会说,她为什么就不明白我对她那么好,怎么她总是这样。事实是可能她在这里面感觉不到你爱他。每次他讲道理,她都会用歇斯底里来回应。道理对她来说,是个压迫的代理。我们都是在自己的语境中与人交往,对这个没有相对充分的意识,沟通本身就是个暴力的过程。

满宇,艺术家,策展人和评论家。北京二楼出版机构发起人之⼀,曾在北京、西安、广州、深圳主持并发起了多个重要项目,如“六环比五环多一环”、“居民”项目、临时艺术社区、共享之域、精神分析与当代艺术讨论班等。

马户,公益人,艺术家。

皮二,复旦大学当代法国哲学在读博士,同时从事诗歌、艺术评论和翻译。

主持:张涵露,《艺术论坛》中文网编辑。