观点 SLANT

美国可能很快就将达到1930年代大萧条以来的最高失业水平。大萧条期间的美国政府认为自己有义务委托或雇佣经济困难的艺术家大规模制作公共艺术品,从而为其提供经济支持。这些帮助艺术家的政策条款一直持续到十年后美国进入战时经济时期。二战之后,虽然呼声不断,此类政策却没有再恢复。尽管新政期间的一系列艺术计划最终只是昙花一现,但在许多从事和管理这些艺术计划的人的心中,它们标志着艺术经济和社会基础的根本转变:即,从精英主义的、财阀的艺术市场文化转向一种真正民主的文化。正如一个失业艺术家团体在1933年9月所说的:“国家在这个时刻赞助公共艺术,可以彻底消除美国艺术家对私人赞助者各种任性想法的可悲依附。”[1]这是艺术家们的美好愿望。正如我接下来将要在本文展示的,实现这个愿望绝非易事,但即便如此,寻找能够替代市场化的艺术经济形式的想法仍在继续,并且有充分的理由继续。

在当时许多批评家看来,1930年代和1940年代的罗斯福政府代表了美国政治的一次左转。 然而,罗斯福新政在任何阶段都不是一项彻底的再分配计划,也从未试图从根本上挑战美国的资本主义制度。其目的只是想通过扩大联邦政府和行政机关的权力,采取一系列实用主义举措来应对经济危机。其成就最多不过是对欧洲社会福利条款的某种贫弱的镜像反映,并且部分还要归功于自下而上的民众压力,尤其是1930年代中期以来美国产业工会联合会(CIO)所代表的产业工会主义的崛起。

在1932年发表的一次讲话中,罗斯福承诺要进行“大胆的,持续的试验”来结束大萧条;但实际上,罗斯福政府从来就没有什么统一的意识形态。尽管如此,大萧条的规模和持续时间,加之当时苏联工业计划看上去大获成功,都让国家干预经济这一模式散发出新的魅力。在罗斯福第一个任期里上任的官员中,较为激进的一部分人——比如亨利·华莱士(Henry Wallace)和雷克斯福德·图格威尔(Rexford Tugwell)——将新政构想为一个长期项目,主要任务是限制过度的公司权力并将其置于民主控制之下,同时增加劳工组织在政府里的发言权重,创造出共富的充分就业经济。但罗斯福第一任期立法时那种明显的激进干预主义,例如《国家工业复苏法》和《农业调整法》,并没有延续到他的第二个任期。那些认为国家在确保抵御市场波动上应扮演永久性指导角色的自由主义者,渐渐被那些认为国家从本质上扮演着一种补偿性角色的人所取代。而后者主张在经济问题出现时解决问题,并不寻求引导资本主义机制本身。[2]

尽管在大萧条期间,联邦政府为艺术提供支持的想法得到了包括总统和第一夫人在内的一系列重量级人物的支持,但事实上,政府从未致力于建立长期性的联邦资助机制。政府支持艺术是在公共工程计划的主体框架内进行的,旨在减少失业、刺激经济和助力各种以工代赈计划。美国财政部下的美术科(the Treasury Section of Fine Arts, 1934–43)就是这种国家干预主义下公共工程模式的一个典例;而工程振兴署的联邦艺术计划(the Works Progress Administration Federal Art Project,WPA-FAP, 1935–43)虽然也是对市场的干预,但主要体现的是以工代赈模式。所谓“以工代赈”,是由政府中进步主义的社会工作者出身的官员们——以劳工部长弗朗西斯·珀金斯(Frances Perkins)和商务部长哈里·霍普金斯(Harry Hopkins)为首——提出的一种模式,旨在为失业者提供与其经验相称的工作,从而起到维持工作技能、稳定人心的作用。与之相比,直接救济的方式(即失业救济金)虽然对行政来说成本更低,但容易让人丧失斗志。

霍普金斯虽然认为国家在支持艺术方面应发挥持久的作用,但这从来不是他主要关心的议题。自由派议员试图建立联邦美术局的种种努力——1938年的科菲-佩珀法案和西罗维奇法案(the Coffee-Pepper and Sirovich Bills)——在众议院都遭遇了滑铁卢。但是,尽管永久性艺术计划的构想在国会少有人赞同,在财政部和联邦艺术计划的一些官员那里却受到推崇,并获得了许多从业者及其组织的支持,例如美国工人联盟(Workers’ Alliance of America)和艺术家工会(the Artists’ Union),后者1933年夏天成立于纽约,最早叫失业艺术家团体(Unemployed Artist Group),是一个由共产党发起的组织。美国工程振兴署(WPA)下艺术家们受薪工人的身份为艺术家工会的工作提供了明确性和目的性,同时也加强了艺术家工会与其他工会工人的团结感。到1934年秋天,艺术家工会已拥有700多名成员,1935年,工程振兴署的联邦艺术计划(FAP)启动后,这个数字翻了一倍多。[3]艺术家工会围绕薪资、工作条件、裁员和言论自由等一系列议题与联邦艺术计划(WPA-FAP)管理层进行了持续的斗争,这也导致他们维护既有条款的诉求越来越优先于创建持久计划的要求。到1930年代末,主要是共产党在呼吁建立持久的联邦资助体系,而对苏联艺术经济的幻想则是他们想要效仿的典范。这一建立持久资助体系的构想在1948年亨利·华莱士带领进步党参与总统竞选期间,作为该竞选活动中由共产党牵头设计的“文化纲领”,随着华莱士败选而宣告破产。

1933年11月,霍普金斯争取到4亿美元的资金,成立了土木工程署(Civil Works Administration,CWA),这是一个由联邦政府牵头的以工代赈的短期计划。到1934年1月18日为止,该计划雇佣人数达420万。最初土木工程署的绝大多数项目都在建筑领域,主要工作机会针对的都是非技术工人。然而到了1933年12月,土木工程署向财政部拨出一笔款项,专用于雇佣艺术家为公共建筑提供装饰,由此奠定了公共艺术作品计划(the Public Works of Art Project ,PWAP)的雏形。这项由联邦政府监管,艺术家兼商人爱德华·布鲁斯(Edward Bruce)主持的公共艺术作品计划一共持续了四个半月,耗资1312117美元,前后雇佣了3749位艺术家,一共创作出15663件艺术品和手工艺品,包括706幅壁画和壁画草图、3821幅油画、2938幅水彩画、1518幅版画和647件雕塑。这些作品广泛分布在政府大楼、办公室和学校中。[5]1934年4月和5月,华盛顿哥伦比亚特区的柯克伦画廊举办的“公共艺术作品计划全国艺术展”集中呈现了该计划的成果。根据展览画册介绍,该计划给艺术家们的主题是呈现“美国各个阶段的景象。在此范围内,艺术家享有最大的表达自由。”参展作品绝大多数都是描绘自然风景、城市风光和劳动场景的寻常图像,若想了解当时作品的大致感觉,可以看看史密森尼美国艺术博物馆2009年的展览“1934:艺术家的新政”(1934: A New Deal for Artists)。

艺术评论家福布斯·沃森(Forbes Watson)是公共艺术作品计划的技术总监和主要理论家。沃森和布鲁斯设立公共艺术作品计划,以及后来的财政部美术科时所用的话语,跟以图格威尔和华莱士为代表的新政家们的激进干预主义路线完全吻合:即,它设想了政府在艺术市场中职能的根本转变。公共艺术作品计划被说成是历史上第一个真正的民主资助系统,是与作为共和国的美国真正对应的文化产物。尽管该计划本应高于政治,但布鲁斯称其精神“与新政契合,并赋予其理想主义价值,而且这种价值对于为新的文明创建新的哲学是不可或缺的。”[6]

公共艺术作品计划最具争议的一面,便是其参与者试图以墨西哥壁画运动为模板来培养现代公共艺术,这在柯克伦展览的照片资料中有所体现。这里面造成分歧最大的壁画作品(也可以说是该计划的最大成就)位于旧金山柯伊特塔的底部。该塔建于1933年,塔身高180英尺,由钢筋混凝土制成,底座高32英尺。这项以加利福尼亚州生活场景为题材,为塔里狭窄且部分照明不佳的第一层和第二层创作装饰画的工程由25位艺术家和19位助手共同完成,面积涵盖3691平方英尺(大部分为湿壁画)。放眼新政期间所有艺术资助项目,柯伊特塔壁画在集体劳动模式上体现出来的野心也是无可比拟的。但是,由共产党员和共产党偏向的艺术家参与引发的争议——后来仅导致了镰刀锤子标志的去除——表明,艺术家想要将墨西哥壁画运动的革命图像融入联邦公共艺术中是一件多么困难的事情[7],而正是革命图像决定了墨西哥壁画运动的核心精神和位置。这些饱受争议的壁画之一——也许也是其中最成功的一幅——是共产党员维克多·阿诺托夫(Victor Arnautoff)创作的《城市生活》(City Life),而他1936年在工程振兴署联邦艺术计划赞助下,为旧金山的乔治华盛顿高中创作的系列壁画《华盛顿的一生》(The Life of Washington)则证明了直至今日一些新政艺术品仍然能持续发挥作用,展现国家历史的描述中蕴含的价值观争议。[8]

1934年9月,在布鲁斯的协调下,美国财政部下的美术科正式成立,该科将从联邦建筑项目筹措资金。布鲁斯的原计划是把每栋新建筑成本的百分之一留作委托创作费用,但实际上美术科拿到的资金往往达不到这个比例,绝大部分新建筑都没有任何装饰。尽管布鲁斯想把美术科变成美国财政部下一个永久性部门,但随着1943年他的逝世,美术科也不复存在。公共艺术作品计划和后来的工程振兴署-联邦艺术计划的艺术家们是被雇佣的、受薪劳动者的身份,美术科的艺术家们则是被委托以指定的金额来完成项目。美术科希望能够按每平方英尺二十美元来支付薪资,并且他们在与艺术家签订的合同上还理应涵盖材料和诸如差旅和布展费用,但他们极少情况真的有这样的支付能力。

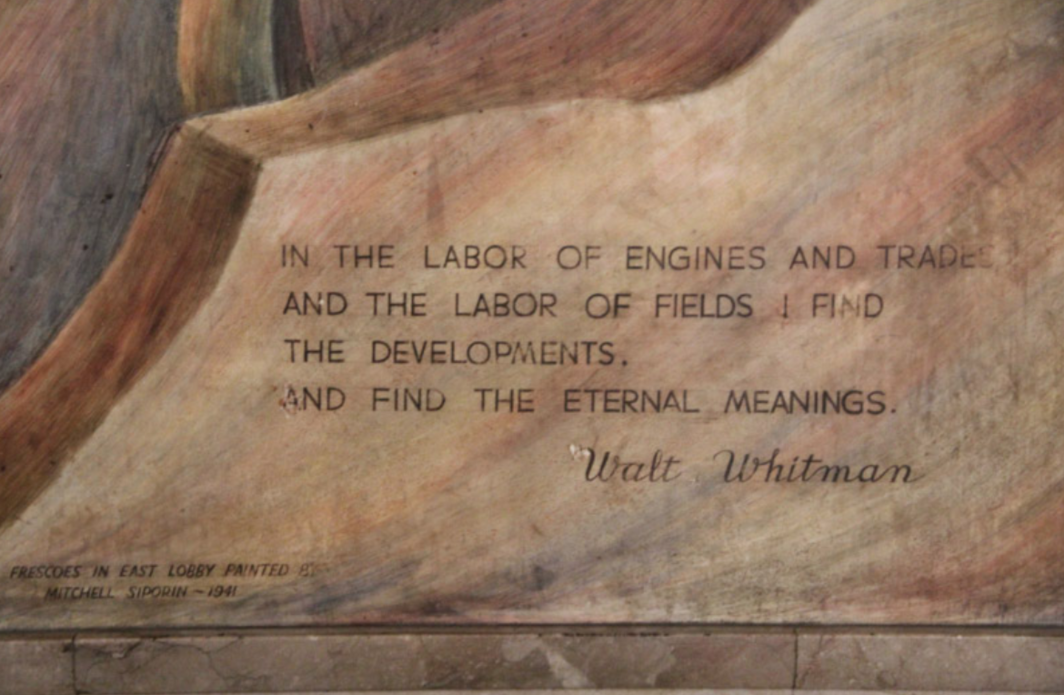

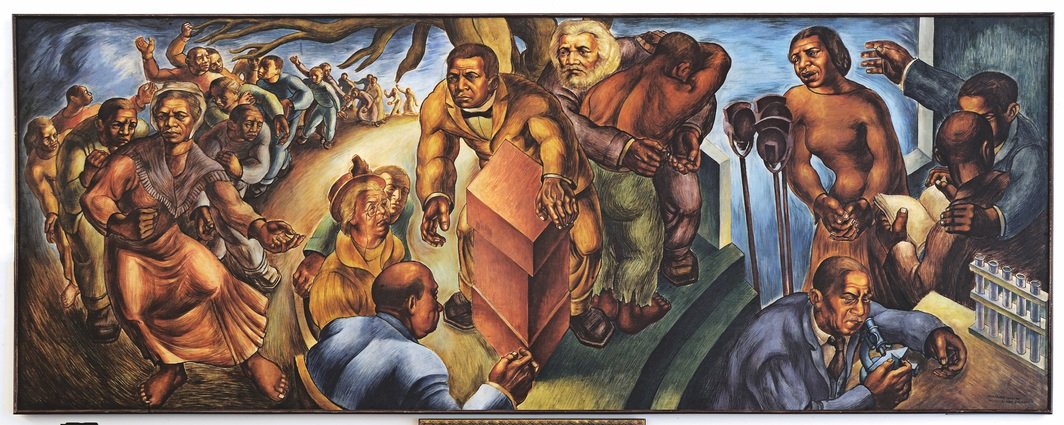

研究财政部美术科的历史学家们强调其华盛顿办事处对艺术家的严格控制以及在图像使用上的保守主义。[9]理查德·麦金齐(Richard D. McKinzie)对其的总结是:“美术科的管理层很清楚他们想要哪种艺术,并将之明确传达给艺术家们,同时在项目偏离计划时加以控制。”[10]事实的确如此,但也不应就此得出结论说美术科的管理层可以想干什么就干什么。美术科需要找那些有声望的艺术家,同时雇佣了大量的左翼人士,这些艺术家们也或多或少得到了一些他们想要的东西。值得一提的是,美术科负责过完成的面积最大、耗资最高的壁画——艺术家创作费总共29,000美元——是位于圣路易斯邮政总局的面积达2913平方英尺的一组湿壁画。该组壁画以圣路易斯这座城市的历史为主题,由共产党同路人爱德华·米尔曼(Edward Millman)和米切尔·西波林(Mitchell Siporin)于1940-42年间完成。1939年,两人曾去过墨西哥,研究何塞·克莱门特·奥罗斯科(José Clemente Orozco)的作品,为自己的项目做准备。华盛顿办事处指示两人淡化壁画人物“过分严肃的表情”,好让“‘社会意识’的感觉……没有那么突出”[11],但艺术家似乎不以为意。在最终完成的壁画里,圣路易斯的历史看起来充满暴力和冲突,而且十分严肃。

虽然如此,艺术家仍然必须在美术科制订的规范下进行工作。美术科在其存在期间共举行了190场比赛,收到草图逾四万幅。区域委员会选出获奖的设计送到美术科的华盛顿总办事处,再由办事处最终批准并执行这些项目。在美术科委托创作的1371个项目中,绝大部分并不是通过比赛选出的。但得到委托的大多数艺术家在过去的比赛中都有出色的表现。艺术家通过参加比赛,将自己的创作送入美术科视野,同时还可以学习如何根据美术科的偏好调整自己的作品。美术科发行的油印《纪要》(Bulletin)免费寄给八千五百名艺术家,好让他们可以阅知美术科的准确要求。美术科在《纪要》中明确提出,壁画和雕塑应该易于理解,试图表达过于复杂的思想观念会是“一个很大的扣分项”。作为一个保守的现代人,布鲁斯鄙视学院主义,他希望看到好的绘画作品,而不是社会批判。美术科将艺术家排除在决策层之外(除了被提名为陪审团的艺术家以外)的做法一直饱受诟病,其发起的比赛体系也遭到了艺术家工会会刊《艺术前沿》(Art Front)的猛烈抨击。[12]这种比赛体系营造了一种公平的假象而非实质,同时诱使那些有经济困难的艺术家花费时间和材料成本参赛,最后得不到任何报酬。

美术科总共为1083个地点的1,118所建筑创作了装饰作品。[13]尽管里面也包含华盛顿特区的部分联邦大楼,绝大部分建筑物还是邮局。邮局装饰以绘画和雕塑为主,主题除了本地历史或产业情况,就是对邮政业的回溯。然而,即便当时布鲁斯力图推行的官方艺术范式充斥着乏味的说教主义和形式上的保守主义,一些艺术家仍然创作出了高度复杂和独特的作品。这些作品中我首推本·沙恩(Ben Shahn)为华盛顿特区前社会保障管理局大楼创作的壁画(1940-42),以及菲利普·埃弗古德(Philip Evergood)为佐治亚州杰克逊邮局创作的油画《棉花从棉田到棉纺厂的过程》(Cotton from Field to Mill,1940)。

1934年底,约有两千万人仍在接受政府援助。在地位日渐上升的霍普金斯影响下,罗斯福决心通过大规模的紧急公共工程计划来减少发放失业救济金。1935年4月,国会通过了第一部《紧急救济拨款法》,授予总统近50亿美元的支配权。这笔钱并没有交给已有的机构管理,而是进入了在霍普金斯领导下成立的一个庞大的新组织——工程振兴署(WPA)。霍普金斯之前就一直想把对艺术家的救济纳入计划中。最后,一共四个文化项目诞生,领域涉及音乐、戏剧、艺术和写作,统称为联邦一号项目(Federal Project Number One)或联邦一号(Federal One)。

工程振兴署的联邦艺术计划(WPA-FAP)比布鲁斯主持的美术科规模大得多,获得的资金是美术科的14倍,所雇人员则是10倍。1935年至1943年期间,联邦艺术计划共完成了2566幅壁画,17744件雕塑,108099幅油彩及其他材质的绘画作品,以及对11285幅版画的约240000次重印。[14]联邦艺术计划并非通过任何实体法建立,而是依赖于国会拨款,故也深受不稳定性困扰。计划是否能够持续一直不甚明了,到1938年,民主党在中期选举中失败,同时众议院非美活动调查委员会(the House Committee on Un-American Activities)召集成立之后,这种不确定性越发明显。

联邦艺术计划的负责人——艺术评论家和策展人霍尔格·卡希尔(Holger Cahill)——比布鲁斯更支持现代主义。他将该计划视为约翰·杜威(John Dewey)审美哲学的一种实现,后者的著作《艺术即经验》(Art as Experience)于1934年出版。在杜威的影响下,卡希尔强调审美体验的“普遍性”(pervasiveness)与日常性,以及审美在“社区”(community)生活中的地位。他反对艺术“越来越沦为一种次要的奢侈品”的趋势,同时也批评美国艺术仅仅集中在“两三个大都会中心”的现象。相应地,卡希尔也拒斥“极端的主观主义”以及对“个人才能”的过分强调。对他来说,艺术并非指“罕见且偶然出现的大师杰作”,他认为这种观念部分是现有艺术品交易模式造成的。与之相对,他想扩大艺术在美国的受众,激发“创作体验中广泛的民主社区参与”。卡希尔宣称工程振兴署的联邦艺术计划“鼓励了艺术家与他所服务的公众之间尽可能紧密的合作;因为它一直秉持着给予艺术家最大自由度的理念。”不可避免的是,这些项目没有他声称的那么你情我愿。[15]

作为工程振兴署(WPA)的一个分支机构,联邦艺术计划从定义上来讲就是一个救济项目。它会对参与者进行经济情况调查,首要功能是帮助有需要的人。但同时不应忽视的是,卡希尔也十分重视项目的完成质量,认为只有坚持一定的标准,才能保护该项目免受国会批评。然而,他并没有强制推行某种狭隘的质量标准,因为他相信,只有标准宽松和自由,才能造成百花齐放的局面。的确,联邦艺术计划的重要性一部分正是体现在它的教育项目上,包括在贫困地区(例如纽约的哈莱姆区和芝加哥南边的黑人社区)举办展览和建立社区艺术中心等。这些举措为雅各布·劳伦斯(Jacob Lawrence)、查尔斯·怀特(Charles White)等一批年轻非裔美国艺术家提供了重要的机会。

相比美术科,对联邦艺术计划进行整体评估要难得多。美术科管理层和艺术家之间的大量通信都保存在国家档案馆里,成为一份详尽的官方记录;而有关联邦艺术计划的文献基本上就只有史密森尼学会美国艺术档案馆里霍尔格·卡希尔留下的一些文字资料。绝大部分美术科的作品都保留在委托艺术家进行创作的联邦建筑中;而联邦艺术计划这边,那些出借给非联邦性质的州立和市立机构的作品的命运更为多舛,并且没有任何集中的记录。[16]与工程振兴署下面的建筑项目不同,联邦艺术计划的项目不要求各个州自己有赞助商来支付非劳力和部分劳动力成本,但项目负责人们也并不指望联邦艺术计划无偿提供服务。从理论上讲,联邦艺术计划名下产出的艺术品都应该分配给某些公共场所,这些场所可以不是联邦建筑,但必须是“授权的政府服务机构”,例如学校、医院和法院等。除了这个附加条件外,联邦艺术计划唯一的限制便是禁止出现裸体或直接的政治题材。

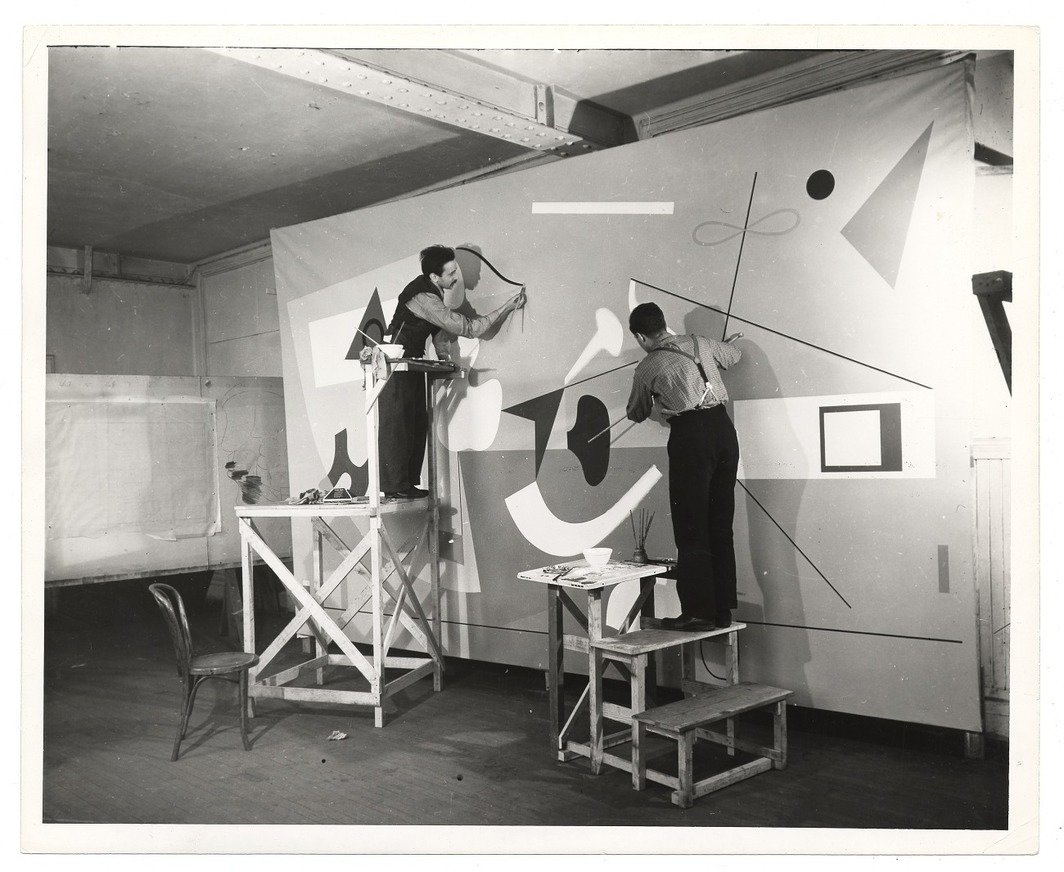

在整个计划里,公共壁画和雕塑不可避免地会受到公众更多关注。壁画画家和雕塑家的作品也会受到比架上绘画和版画部门更严格的控制。没人可以下论断说,那些同时为美术科和联邦艺术计划工作的激进艺术家,是不是会在为后者工作时创作出了更具政治性,或者更优秀的作品。但有一点可以肯定,联邦艺术项目在某些地区给予艺术家的风格自由度是美术科绝不可能接受的,这也促成了若干重要的现代主义作品的诞生,其中最著名的是布鲁克林威廉斯堡住房项目的壁画——如今,这组壁画除了斯图尔特·戴维斯(Stuart Davis)的杰作《摇摆风景》(Swing Landscape,1938)由于从未被安装在建筑物中,被印第安纳大学布卢明顿分校的埃斯肯纳兹艺术博物馆收藏以外,其他壁画部分保存在了布鲁克林艺术博物馆中。[17]

不过,工程振兴署的联邦艺术计划所呈现出来的这种相对多元主义的倾向,并不仅仅因为卡希尔和他下属的部分管理人员是进步主义者和自由主义者(虽然不是全部),同时也得益于艺术家的团结与斗争精神。[18]具有讽刺意味的是,如果说联邦艺术计划接近了卡希尔心向往之的所谓“文化民主”,那也是由艺术家们通过艺术家工会进行自我组织实现的。而这个组织在某种程度上可以算作一个共产主义阵线。[19]虽然并非有意为之,工程振兴署的联邦艺术计划和共产党一同搭建出了制度性的框架,而艺术家们在其中缔造出了至关重要的集体文化。[20]

尽管美国即将遭遇的这场经济衰退在规模上或许能与1930年代的大萧条相提并论,然而二者在社会经济、政治和文化环境的差异如此之大,以至于无法直接作比。除了名字和希望用国家机制建设一个更加公正的社会这一出发点外,绿色新政(The Green New Deal)与此前的罗斯福新政几乎没有任何共同点。“新政”,更多地是一个激励人的神话,而不是具体的计划。面对愈演愈烈的裁员和降薪风波的冲击,失业艺术家团体(the Unemployed Artists Group)的先例可能会引起博物馆、高等院校的文化工作者的共鸣。虽然在国家不提供就业的情况下,艺术家工会的例子听起来仿佛没有意义,但它的历史仍然能在其他方面引人深思:它向人们展示了,工会可以并不只充当着有组织的劳工授权进行谈判的代理人,它们还可以发挥启迪作用,成为提供解放性文化视野的实验室。尽管在今天看来,许多新政艺术品似乎在形象、形式或工艺手法上已经过时,但艺术家们意图建立起基于真正民主原则的、非市场机制的艺术经济这一更大的愿景,正等待着成为现实。

安德鲁·海明威(Andrew Hemingway)是伦敦大学学院艺术史系的荣誉退休教授。

注释:

1. “紧急工作署艺术家小组”(Artist [sic] Group of the Emergency Work Bureau)的传单, 1933年9月24日。

2. 安德鲁·海明威(Andrew Hemingway),《文化民主作为出厂设置:新政艺术程序》(Cultural Democracy by Default: The Politics of the New Deal Arts Programmes),《牛津艺术期刊》(Oxford Art Journal), 第30卷,第2期(2007), 287。

3. 杰拉尔德·门罗(Gerald M. Monroe),《大萧条时期的艺术家作为斗争的工会工人》(Artists as Militant Trade Union Workers During the Great Depression),《美国艺术档案》(Archives of American Art Journal),第14卷,第1期(1974):7-10.《站在路障上的艺术家:斗争的艺术家工会与新政》(Artists on the Barricades: The Militant Artists’ Union Treats with the New Deal),《美国艺术档案》,第18卷,第3期(1978):20-23。

4. 安德鲁·海明威(Andrew Hemingway),《左翼艺术家:美国艺术家与共产主义运动,1926-1956年》(Artists on the Left: American Artists and the Communist Movement, 1926–1956)(纽黑文:耶鲁大学出版社),第149-51页,第198页;路易斯·洛佐威克(Louis Lozowick),《苏联艺术家的地位》(Status of the Artist in the USSR),《反战与法西斯主义:第一届美国艺术家代表大会论文集》(Against War and Fascism: Papers of the First American Artists’Congress),马修·贝格(Matthew Baigell)和朱莉娅·威廉姆斯(Julia Williams)编,新泽西州新不伦瑞克省,NJ:罗格斯大学出版社,1986年,85-86,162-65。

5. 理查德·D.麦金齐(Richard D. McKinzie), 《艺术家的新政》(The New Deal for Artists)(普林斯顿, NJ: 普林斯顿大学出版社1973), 27. 是目前对于公共艺术作品计划最好的描述。

6. 详细的分析参见:海明威,《文化民主作为出厂设置》,269–78。

7. 参见安东尼·W·李(Anthony W. Lee),《左翼绘画:迭戈·里维拉,激进政治学和旧金山公共壁画》(Painting on the Left: Diego Rivera, Radical Politics and San Francisco’s Public Murals),(伯克利:加利福尼亚大学出版社,1999)。

8. 特别参见罗宾·D. G. 凯莉(Robin D. G. Kelley), 《我们错误理解了这些壁画》(We’re Getting These Murals All Wrong),《国家》(The Nation), 2019年9月10日。

9. 代表性的分析包括:玛琳·帕克(Marlene Park)和杰拉德·马科维茨(Gerald Markowitz), 《民主远景:新政中的邮局和公共艺术》(Democratic Vistas: Post Offices and Public Art in the New Deal)(费城:天普大学出版社,1984年);芭芭拉·梅洛什(Barbara Melosh), 《创造文化:新政公共艺术和戏剧男性和女性气质》(Engendering Culture: Manhood and Womanhood in New Deal Public Art and Theater)(华盛顿特区:史密森学会出版社,1991年)。对美术科和联邦艺术计划最完整的比较见:贝利萨里奥·孔特雷拉斯(Belisario R. Contreras), 《新政中的传统与创新》(Tradition and Innovation in New Deal Art)(宾夕法尼亚州列维斯堡:巴克内尔大学出版社;伦敦:联合大学出版社,1983)。

10. 麦金齐,《新政》,53。

11. 海明威, 《左翼艺术家》, 166–69。

12. 参见杰拉尔德·门罗,《艺术前沿》(Art Front),《美国艺术档案》第13卷,第3期(1973):13-19。

13. 麦金齐,《新政》,66。有关失败的财政部艺术救济计划(它将工程振兴署的资金用在已有的联邦建筑上)可参见 麦金齐,《新政》,38-42。

14. 麦金齐,《新政》,105.

15. 霍尔格·卡希尔,《美国艺术资源》(American Resources in the Arts),《为了成千上万人的艺术:1930年代工程振兴署联邦艺术计划的艺术家与行政人员随笔集》(Art for the Millions: Essays from the 1930s by Artists and Administrators of the WPA Federal Art Project),弗朗西斯·奥康纳(Francis V. O’Connor)编辑,波士顿:纽约图形学会,1973年,33-44。

16. 参见《美术科壁画和雕塑详录》(Inventory of Section Murals and Sculptures),梅洛什,《创造文化》,233-63。美国总务署的一项编目计划分类整理了超过20000件联邦艺术计划的艺术作品,参见: www.gsa-gov/fine-arts.

17. 关于联邦艺术计划的现代主义壁画这一主题,可参考乔迪·帕特森(Jody Patterson)即将出版的著作:《大众现代主义:1930年代纽约的画家、政治和公共壁画》(Modernism for the Masses: Painters, Politics, and Public Murals in 1930s New York),纽黑文:耶鲁大学出版社,2020年11月。

18. 有关艺术家的视角,参见:斯图尔特·戴维斯(Stuart Davis),《美国艺术家代表大会》(American Artists’ Congress), 奥康纳, 《为了成百上千人的艺术》, 250。

19. 想要从共产主义者参与者的视角看这件事,可参考:林肯·罗斯柴尔德(Lincoln Rothschild),《十年大萧条期间的艺术家组织》,《新政艺术项目:回忆录选集》(The New Deal Arts Projects: An Anthology of Memoirs),弗朗西斯·奥康纳(Francis V. O’Connor)编,华盛顿特区:史密森学会出版社,1972,21-21。

20. 海明威,《文化民主作为出厂设置》,269–87。

文/ 安德鲁·海明威

译/ 吴悠