观点 SLANT

“图像不仅仅是感知的产物。 它是个人或集体知识及意图的结果。”

——汉斯·贝尔廷

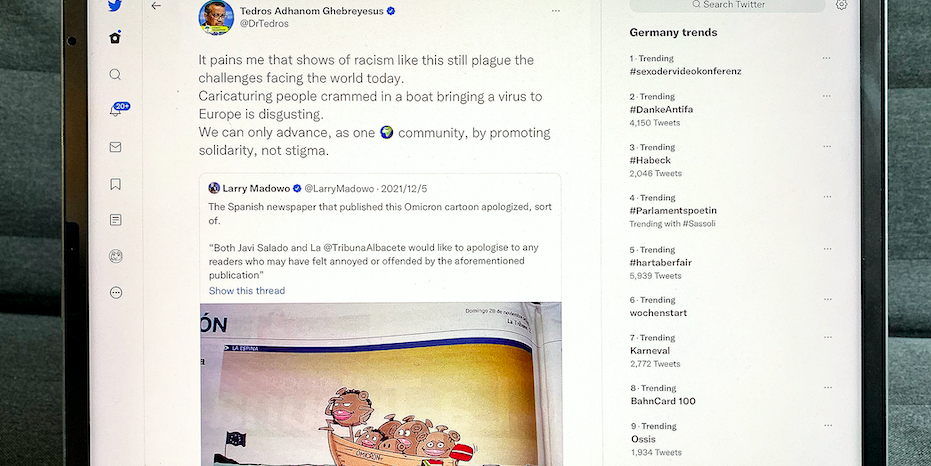

看到这张图时我们都傻了。它被刊印在一份西班牙的报纸上,由一幅构图简明的单格插画与手写字体组成。画面中描绘了一群正在渡船前往欧洲的病毒们,这些拟人化的病毒除了带有刻板种族特征之外,他们所乘坐的木船也被标註了南非国旗以及Omicron字样。作者巧妙地将疫情与难民议题搓合在一起,可以说精准反映了当前某种紊乱的精神症候。这是在南非政府向世界卫生组织报告发现新型冠状病毒变异株的四天之后,一位来自南非的友人向我展示了这幅插画,并且感慨地说,你瞧,在欧洲人眼中,亚洲人不再是唯一在象征意义上的病毒带原者了。

的确,和去年相比,近期西方的报章媒体将病毒与亚洲人并置的热情似乎减少许多。还记得2020年初,德国《明镜周刊》曾以一位带着防毒面具的亚洲人形象配上斗大的标题“新冠病毒—中国制造”掀起议论。 在当时弥漫全球的恐惧氛围下,不论实际国籍为何,凡是带有亚裔脸孔的人都与病疫划上了等号。同一时间,美国的《华尔街日报》甚至直接写明“中国是真正的东亚病夫”,下方则附上一名中国女性独自站立在空荡荡的车站相片。老实说,这是我首次在当代公众媒体见到那声名狼藉的“东亚病夫”四字,过去很长一段时间,此名号仅作为李小龙或是周星驰电影桥段为我熟知。

东亚和病夫扯上边,可以追溯到18世纪中叶的英国纸媒,只不过当时被用以形容因太平天国而起的政治动荡。随着传染病开始全球蔓延,原本用作政治批判的转喻也逐渐变异为喻体本身,顺理成章地将亚洲人指涉为真正的病原体。这样的指涉带有明显的恶意且充满殖性,然而正因为防疫优先的普遍共识为许多模煳的举动提供合理合法的支持,使藏匿在这平庸之恶背后的意识形态难以被观测。如同病菌般,意识形态的传播也需要媒介,其散播路径往往十分混乱且难以掌控,使得传递它的介质混浊异常,难以清晰成像。

有那么一次,很勉强地,我们仿佛看到了些端倪,飘荡在1894年的香港殖民地,是细菌学家亚历山大·耶尔森(Alexandre Yersin)与北里柴三郎用来观测鼠疫杆菌的显微镜头使它显现踪迹。“我们可以在他们的茅屋里看到贫穷阶级,我们可以看到病人腋下的肿瘤,我们可以看到白人家里的死老鼠”,布鲁诺·拉图尔(Bruno Latour)在著作《微生物:战争与和平》(Pasteur: Guerre et paix des microbes,1984)中指出,那香港鼠疫报导所使用的图像映照出的“既不是中国人,也不是痛楚、死亡和老鼠,而是显微镜下的一片菌落/殖民地(Colonies)”,一座崭新的法属殖民地。

殖性与病原体之间的确有相似之处。除了同样具有传染性,它们细微的形态都很难以裸眼直视。在上个世纪之交,透过光学所折射出的殖性图像,不只在英属香港,同时也被投射于东亚其他角落。正是在仙台的微生物教室里,当讲师放映一名中国男性被日本士兵处决的画片时,使鲁迅观察到了它的形象:“有一回,我竟在画片上忽然会见我久违的许多中国人了,一个绑在中间,许多站在左右,一样是强壮的体格,而显出麻木的神情。”后续的故事已经为人熟知,他选择了语言作为令现实“显像”的工具。

同一时间,随着日本医学教育体系持续吸纳西方细菌学相关知识,更精确地说,是德国微生物学家罗伯·柯霍(Robert Koch)及他所服务的柏林大学卫生学研究所及普鲁士传染病研究所发展出的观念与技术,重新塑造了日本帝国的卫生与种族意识形态。许多日本细菌学先驱,包括前往香港调查鼠疫的北里柴三郎、领导东京帝国大学细菌学研究的绪方正规以及支持脚气菌论的陆军军医学校校长森鸥外等都在柏林接受教育。除因政治形势使然,日本帝国所流行的这股德式微生物研究风气,也与埃尔温·贝尔兹(Erwin Bälz)及其他多位于东京帝国大学任教的德籍教师有关。

随着日本帝国领土不断扩张,承自德国卫生机构的细菌学及公共卫生方法也被散播至殖民地台湾、韩国和中国东北。例如师从罗伯·柯霍与北里柴三郎的高木友枝,便受到民政长官后藤新平之请,前往台湾协助鼠疫扑灭工作。高木友枝以台湾作为热带医学研究基地,重新设计卫生制度与机构,期使台湾能符合帝国对殖民地医疗条件“进步性”的想像。当然,医疗现代化很难说是否能够解释为殖民政权对占领地的合法性贡献,但很显然的,随着殖民主义扩散,殖民者对于从属地及其人民的负面印象也随之建立起来。二战日本随军作家林芙美子便在她的小说《浮云》(1951)中提到一种值得注意的症状:

富冈嘟哝地说着: “我们两人都失去了在日本时曾经拥有的旺盛灵魂。我们就像是这些被移植到大叻高原的日本杉,正在一点一点地枯萎。无意间,我们都成了南洋呆的牺牲品。”

“南洋呆”,或是所谓的“热带神经衰弱”(Tropical Neurasthenia)一词出现于20世纪初,最早用于描述殖民者,尤指西方白人男性,在前往热带殖民地后所体现一系列精神虚弱的病征,包括疲劳、紧张或慢性消化不良等。作为仅属于从事“复杂智能思考”的体质才会沾染的文明病,被殖民者多半被认为因其单纯的身理构造,并不能产生类似的症状。 在这类环境决定的论调中,气候因素扮演了造成人类智能退化的关键角色,从而为殖民与种族主义提供合法性——那些生活在艰困环境与文明程度较低的受苦人们迫切需要现代化的救赎。

一些同时期的临床医学图像更支持了这种想像。例如由威廉·汉密尔顿·杰弗里斯(William Hamilton Jefferys)与马雅各(James Laidlaw Maxwell)共同着述的《中国的疾病:包含福尔摩沙与韩国》(The Diseases of China: Including Formosa and Korea,1910)中所收录的严重医疗案例,便容易使阅读者将疾病与特定的种族与地域相结合。历史学家拉里萨·海因里希(Larissa N. Heinrich)将该著作比喻为医疗领域中的《中国与中国人图像》(Illustrations of China and Its People,1874),和旅行摄影师约翰·汤姆森(John Thomson)在亚洲的纪实工作进行比较。 另一个著名的例子是由19世纪前期的广州画家林官(Lam Qua)所绘制的医学绘画,尽管林官的身世与其精湛的西洋绘画技巧仍有许多疑点有待厘清,不可否认的是,作为最早在西方机构展出的中国艺术家之一, 他那怪诞的人物图像正满足了西方观众对东亚的好奇心:看哪,他们的身体竟然长出如此怪异的病症!

藉由疾病、身体机能及刻板种族特征来塑造他者的工作,并未随着医疗技术增进而缓下步伐。事实上,很多时候正是意识形态引领着研究发展,从而巩固其自身。在19世纪中由英国医师约翰·朗顿·唐恩(John Langdon Down)首先进行探讨的遗传性疾病“唐氏症”,在西方医学史上便有很长的岁月以带人种意涵的“蒙古症”(Mongolism)或是“蒙古痴呆症”(Mongolian Idiocy)称呼,原因是当时的研究者认为患者“带有东亚人的特性,例如孩童般的语言和喜欢模仿的倾向”。(奇迈克[Michael Keevac],《成为黄种人:亚洲种族思维简史》[Becoming Yellow: A Short History of Racial Thinking])坚信该症状具备人类学意义的英国医师F. G. 克鲁克山克(F. G. Crookshank)以及其追随者们更是希望借助考古学与人类学研究来证实唐氏症与所谓的“蒙古人种”,也就是亚洲人,在基因上的同源性。虽然这份努力注定是要徒劳无益,不过要一直等到百年后的1965年,世界卫生组织才正式开始去除歧视性标签的工作,为该疾病正名。

究竟是什么牵制着人们持续地生产与观看带有种族意涵的疾病图像?我们的知识和意图又将会引导观者前往何方?透过图像、声音以及欲望,人类对他者的观看交织出了世界性的复杂系统与经济型态,殖民结构下的型塑自不必说,直至今日,这种带有偏见和恶意的观看仍左右我们的感知和行为模式,这在疫情中又再次得到了密集的体现,从口罩至疫苗争议,国家层面的叙事导向和民间的自发演绎都一再将我们带回自以为已经超越的时代局限。只不过,与其说这种感知生产牵动我们与历史的关联性,倒不如说它凸显了历史荒谬的虚构——一但虚构成为主宰政治的叙事时,我们距离真正的历史也越来越遥远。随着病毒株不断变异,病毒的象征意义也持续在不同种族间扩散,就像一场永不停歇的军备竞赛。或许在未来的某个时刻,透过更长的历史镜头回顾过往,我们将能更清晰地捕捉属于这个时代的图像症候。

致颖是一位生活、工作在柏林和台北的艺术家,专注于影像与后殖民研究。

文/ 致颖