观点 SLANT

“传说里有神仙三股水,雁门沟、文镇沟、七盘沟三条溪流。三条溪在当地被称为三姐妹。二姐雁门沟的脾气最不好。电站、沙场、地震来了以后,雁门沟易怒暴躁。我和大师兄第一次来给二姐雁门沟跳祭祀羊皮鼓舞。”——与释比1合作

黑颈鹤叔叔

笑一笑

满足吧

乐一乐

好好享受

拜三拜

明年(从南方回来的时候)

请给我带一把珊瑚

我会给你一把人参果

——给黑颈鹤唱歌(草原牧区的古老歌谣,藏文翻译:银春、周雨霏)

我们应该要了解,这些发生在特定时间和空间里的种种事件、故事,实际上与万物的世界相连。如同黑颈鹤这种跨境物种——每一年,它们从若尔盖等青藏高原东部地区、兴都库什-喜马拉雅山脉高海拔地区的沼泽地出发,飞往云贵高原北部及滇西北地区、喜马拉雅山脉两侧等海拔相对较低的沼泽地越冬,春季时折返,任何一个栖息地环境的变化都有可能给它们的迁徙造成巨大伤害2——灾难也是跨境的问题,不存在全然归属于某时某地的灾难。而人类活动导致的全球气候危机,冰川融化,草原沙化,生物多样性大规模减少,疫情等这些频繁突降的人类纪生态灾难,也让我们认识到,我们现有的生态知识与灾难经验已经变得越发无用。

Covid-19大流行病已经很清楚地说明了这一点,既有全球化的结果,也有全球生态的问题。也许首先我们应该提问的是,什么知识会决定我们将来的生态行为,以及对灾难的认识?在很多时候,我们习惯于学习经过归纳和概括的知识,再去认识身边的事物,反而忘记了以自然为师的方法。但生态现实的错综复杂已经指出这并不是最好的实践路径。如何关心自然?并不是一句口号。在我们的水系研究与创作中,常常是从最简单的实地考察开始,去感知自然万物的存在。如同研究真菌的生态学家Ewald Langer所说,“实际上动植物从⽯器时代开始就学习了⼈类的⽣活⽅式”,我们却并不了解它们。当然,在这个过程中,我们也经历了种种困惑、问题与反省,正是因为这样,形成了我们对主流叙事外的另一种水系知识的认识。

我们从事的是一种在边缘的、小范围内存在的生态实践,我们会注重对受气候变化、病毒疫情、环境现实所影响重置的地方,并在其中展开长期的实地工作。这样的方式使我们可以慢慢脱离受系统控制的生态叙事,进而重新去反思自然,并确认我们创作研究的具体场景与工作基础。2019年,在对都江堰水系所进行的考察中,我们看到了地质、地貌的巨大变化,政治经济与工业技术在这一区域的影响。以及被遗忘的上下游多样性生态智慧,生命之间的微观联系,和被边缘化的非人等问题。

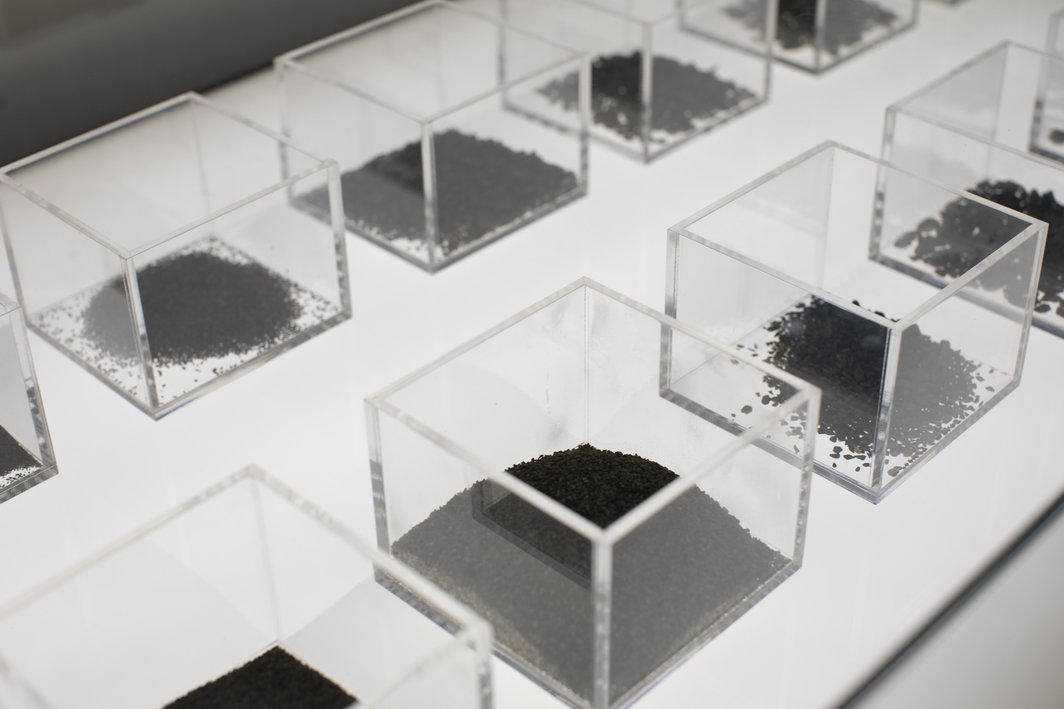

举例来说,《水系避难所#2》是与土的合作,我们再次关注了2008年四川地震后当地的政策和灾后重建计划对岷江水系的影响,以及地方传统、古代智慧和超越人类的智能对这些影响的缓解和回应方式。我们与香港中文大学建筑系“一专一村”计划发展的新型夯土技术合作,就是用当地纯生土和砾石、砂等天然材料建造,通过调整生土中各种粒径颗粒的比例达到抗震建筑标准。据统计,全世界大概有八亿人还居住在生土建筑里,在中国西南地区尤其常见。但由于这种建筑材料缺少“标准”,也因种种观念和建造技术的问题,灾后重建时并未被纳入计划之中。另外,我们结合植物学者和地质学者在这个区域的长期研究,发现在岷江上游这个不以人类为中心的复杂地质构造区域里,频繁的灾难问题所关联的是急需超越地域与地缘的集体实验,对本地传统、植被与远古智慧的多样性思考,以及对过往栖居知识压缩式的分配逻辑的反思。然而,治理语境下的“避难”往往是以预设“灾难”的单⼀逻辑展开的。在我们于岷江上游区域进⾏的⼀些⼯作过程中,⼀直能感觉到⽣态的异化在发⽣和现成的重建⽅案在那⾥之间的⽭盾。对于这些问题,灾难现场并没有办法向⼤家展示答案。但在这里你会看到灾难是如何被定义的。可以说,灾难如同一个模式,总是能让我们放弃对生态改变的想法。

我们合作的⼀位植物学者曾在岷江一带进⾏了⻓达⼗⼏年的植被观测,他根据1908年5⽉27⽇英国植物学家威尔逊拍摄的《岷江河⾕》的地理坐标,从2007年进⾏⽐对拍摄。这个过程经历了地震灾难,以及震后植被生态逐渐恢复的状况。我们发现,在这样的观察⾥⾯,科学的观测数据是⾮常必要的,但是现场的问题复杂得多。区域内人口的迁移当然是一个重要因素,而地质能量本身在岷江上游区域中也扮演了“基础、灾难、合作、冲突”等重要角色,使得发生在这一区域的人类社会工程及其历史事件融入了一些人之外的力量。始建于1986年的茂县⼭地⽣态系统定位研究站,⻓期关注岷江上游⼭地体系⽣态与⽣物多样性,以及进行全球⽓候变化模拟系统监测。但让我们感到困惑的是,既然有这样的专业科学观测站,为什么我们的⽣态并未变好?似乎问题更多了。

就是在这一系列的生态研究中,我们还发现了羌族人世代居住的房屋的建造材料土。这种来自民间的房屋构筑方法,为什么现在已经成为震后博物馆中的展示对象?博物馆对自身功能的定义反映了一个内化在我们身体里的灾难意识和社会结构问题——对边缘少数族群知识体系进行储藏、展示与博物,意味着它们已经是过去时态的。我们突然意识到,能解决建造与生态问题的新夯土技术,破除当前外部阻碍的方法就是在博物馆里突围。但更长远来看,或许,只有当灾难再次生成、行动时,人类才会在短暂的时刻里做出深刻反思,并以最有力量的方式去连接古老的基因和想象未来,找到新的解决方法。但吊诡的是,我们也仍然携带和强化着那个预设的重建行为,没有意识到,早已不堪的重建机制已不能应对异化的生态现实。在我们的时代,该如何避难?震后博物馆到村寨的地震遗址地之间只有很短的一段路程,这种强烈的对比给了我们一种很偶然的启示,也许存在着一个更为隐蔽的支撑系统。

正在进行中的项目《水系避难所#3》来到了岷江上游横断山脉及其源头区域,这里作为地球上最神秘的地理环境之一,在生物学上一直都被认为是植物、动物避难所,为地球地质运动时期存留下来的许多物种提供了庇护。我们想要在这里探索从《水系避难所#2》中发展出的工作——对物种与物质的认识。《水系避难所#2》时我们就感受到了土作为一种物质本身的能动性,以去人类中心的视角观察、理解和发展物种与物质的避难知识,是否反而有助于人类参与进这个由来已久的支撑系统?一个可能的建议是从与人类社会时间相互对应的新地质时间进入,那是一种未来时刻的、共同问题的、跨越边界的价值观。具体到这个海拔3400米的现场,我们想讨论的是,一个时间上从来没有间断过的生态体系是怎样的一种存在,它不是为了应对未来的一种提议——“未来”仍然是应对式的——它只是“在那里”。我们想要提问的是,源头是什么?牧区作为几乎处在现代性之外的一种生态现场(当然,现在危机也已经波及了这个区域),它的生态认识、生态智慧,以及当代人和物种之间的关系可以给我们何种启示?我们甚至想要去想象,在全球同一海拔的纬度地带,是否都可以称之为源头,并可以以此为联动的基点来重新反思自然?

避难同样也是个跨境的问题。如同这次卡塞尔文献展在讨论可持续性发展时提出的“谷仓”(Lumbung)的概念,我们也希望通过与其他创作者的交流和相互借鉴,来发展新的避难知识,因为局部的灾难经验和生态重建已经远远不足以应对我们的生态现实。我们的计划中包含一系列工作坊,也会联合“谷仓”其他艺术家/机构共同工作——其中有些艺术家/机构的日常实践就是教育——尝试将我们以研究实践为基础积累的水系知识,通过双向性的合作与他们长期发展的工作方法进行联接,让彼此的工作像水一样穿梭和流动。这种生态知识的交换和传递或许也是回应了“请给我带一把珊瑚,我会给你一把人参果”中的古老智慧。

1. 释比是羌族文化知识的集大成者,能知晓天文、地理。认知生态的运行规律。与释比合作的这段话出现在我们的作品《水系避难所#1》的一个视频中。

2. 在与湿地研究科学家朱单的对话中,他曾提醒我们:“在对繁育地、越冬地以及迁徙途中停留地点的分析都表明,黑颈鹤在其生命周期各个阶段对湿地生境均具有高度的依赖性。”

曹明浩和陈建军,现工作、生活于成都。他们的实践以研究为基础,致力于万物现实和生存的对话关系,并从水的物质生态和人类社会的环境现实在当代的⼀种复杂的中间关系出发,探究生态历史的流变与未来的再想象。

文/ 曹明浩和陈建军