观点 SLANT

自19世纪30年代以来,先后以摄影,电影,无线广播, 电视,卫星通讯以及互联网为标志的传播媒体日益成为人类认知世界,构筑现实的一个至关重要的组成部分。事实上, 20世纪诸多前卫艺术的萌芽直接受到当时之“新”媒体技术发展的启迪并予以回应。 从Dziga Vertov 和 Walter Ruttmann 对于“新电影”的探索以及布莱希特(Bertolt Brecht)对“无线电艺术”的论理(20世纪20年代),László Moholy-Nagy 源自30年代的“多重同时电影”(simultaneous polycinema)的遐想到50年代凯奇(John Cage) 以无线电广播为音乐演奏的 “想象的风景”(Imaginary Landscape #4); 以及白男准 (Nam June Paik) 早在60年代初业已构思了利用远程通讯连接旧金山和上海两地的实时钢琴四手联弹;以至70年代的卫星艺术 (satellite art,Kit Galloway, Douglas Davis等),劳申伯格和 Billy Klüver的“艺术技术实验”(EAT|Experiment in Art and Technology)的携手合作;70-80年代的慢扫描电视(slow scan TV,Robert Adrian X)以及录像艺术的启蒙,直到90年代以后随着互联网的大众化,以网路艺术(netart)为标志的新媒体艺术的问世,按Dieter Daniels不无慷慨的断言所示: “现代艺术即是媒体艺术。” (All modern art is media art)。而21世纪则已是全景的数字媒体社会。

从模拟媒体(analogue media) 到数字媒体的演化不是单纯的技术转化和延展, 而是具有本体论意义的范式转化(paradigm shift)。数字技术因其将模拟信息数字化并因而可以运用算法来处理和操控数据使之成为完全不同于传统技术的媒体。如果说模拟媒体因其特定材质的物理性及其不可逆转的线性过程仍可以被视为一种媒介, 一种表现(再现)的工具,那么数字技术则具有从传播到复制,从自我生成到自我修复的一种能动的趋向,它不仅是人工智能,生物科学或是病毒性媒体(viral media) 的载体, 也是它必备的前提。

今天所谓新媒体,可以泛指所有以数字技术为其基本构成因数的媒体,其呈现的样式包括了硬件,软件及湿件(生命科学),并以其信息化的传导性显现出全方位的技术形态以及由此衍生的社会及文化关系的当代经验。它以无所不在的方式呈示并构筑现实和意识。“媒体艺术”栏目包容了媒体艺术的广泛的含义, 但更重要的是揭示媒体艺术在数字化的当代的呈现样式以及由其潜能所引发的对于未来艺术前景的构想。

艺术样式何以成型,形成的缘由以及对其能力范围的界定有助于我们理解艺术的属性。我们对于时间和空间的认知通常是我们感知世界的基本前提。正是由于在数字技术条件下时空的非线性建构,以及实时(Real Time) , 同时(simultaneity) 等概念最终从其象征性的表述进入了我们“肺腑”体验的范畴, 我们有必要重新审视我们习以为常的文化逻辑和形式语言。

在此我想回顾一下我在墨尔本的一次艺术史年会的发言中提出的有关时间空间的“延时”及“时崩”(时间崩溃)的概念并由此延伸出的对于“再现”和“呈现”的探讨。我以为这样可以为我们认识“媒体艺术”的时代必然性提供一个讨论的基础。

下面是这篇题为《从延时到时崩或从再现到呈现》演讲的若干节选。文章缓引德勒兹(Deleuze) 对于电影的研究所衍生的基本概念,将讨论引向当下的数字时代。通过对德勒兹“运动影像”和“时间影像”的重新定义和自由演绎从而指出,对于运动影像的当代解读暗示了一种“延时”, 即展开再现性的叙述,而时间影像标志了向时间崩塌的转变,抹去了笛卡尔哲学的时空建构, 强加于我们一种呈现,作为对于真实时间的表述。

“自1990年代初以来,与作为艺术生产的主要征兆的再现开始复兴的同时,一种新的意识也在形成中。这种意识在相当程度上讲是由一个历史现象所催生,其迹象首先就是新的数字技术的突然涌现并且在非常短的时期内,正如摩尔定律所见证的那样,数字技术的运用几乎渗透进当代经验的方方面面。数字技术对我们的存在的侵入,对我们的认知和认识能力造成了巨大的改变。一系列独特的问题得以出现,要求一套迥异的研究方法和理解模式。这种数字-实体、虚拟-物理交相混杂的现象已经变成现实不可分割的一部分,而我们对世界的感知正是通过这种现实得以构筑和成型。 在地缘政治的重置和社会阶层的再分配之际、在文化和自然的模糊、真实和赝品的混淆等问题下,我们借由对时间,空间,中介,表征及其符号意指的理解而感知世界的传统智慧被予以根本的重新评估。

如果在当代文化层面,再现的具体化首先是对(体制化的)权威的有意识的抵抗、对(经济)焦虑的回应,或者对(政治)偏见的抗争——再现的艺术常常导致现实化的行为或者象征性的姿态——那么数字的当今则将自己呈现为一种力量,很大程度上在超越意识形态论争、地域政治划分和社会文化不公的界面上进行操作。这种力量超越国界,在现实和想象的边界游走。它消解了笛卡尔哲学的时空建构,而这种建构形成区域感以及由此而生的情怀。它使叙事的延展崩塌,因此再现失去了再现物,所指背弃了能指。

如果再现以运动影像形式的延时诱惑我们,呈现则唤起一个崩塌的影像,就像是一个‘纯粹的视觉和听觉影像’。它是‘无机的’,是‘描述’而不是叙述;它‘不再是依赖运动的时间;而是依赖时间的异常运动……它代表整个时间……一种感觉运动状态的关系——即间接的时间影像被一种不可定位的关系,一种纯粹的视觉和听觉状态所取代——直接时间影像…..这种影像是虚拟的,与运动影像的真实性相对。’德勒兹在他关于电影的第二本书《电影2:时间影像》中如是说。(1)

时间影像是虚拟影像。如果现代电影的时间影像是‘行动影像化解’的结果,(2)德勒兹写道,那么数字化今天的时间影像就是‘不再具有叙事性的电影。’(3)或者,如果我们延展开来说就是,‘不再具有叙事性的艺术’。‘这些状况的兴起,我们不再能做出反应;这些环境的兴起造成现在只有偶然性关系;它由不具内容、分离的任意空间取代实在的延展的空间(4)……‘在真实与虚构之间不再有任何链接,而是两者间不可辨别的你我关系,处于一种永恒的交换中 。’ ……这便是‘时间崩塌’,数字的当代将其普遍的存在施加其中。

这是一个摧毁空间延展,消除视点深度的整体影像。这是一个完全而普遍的时间影像,是‘与其时间性相割裂的‘永恒现在’’,德勒兹这样写道。(5)数字化的今天相对于拟物化的过去,呈现相对于再现。

再现是过去的运动。呈现是当下的运动。

德勒兹的运动概念可以帮助我们理解过去的运动和现在的运动之间的动态的相互关系。运动是摆动于过去与现在之间的过程,它在身后留下一段痕迹,即曾经经过的空间,它并且不断向前步入现在。运动有两个独特的属性,其一即使那段“业已经过的空间”得以显现,这是一段已经闭合的通路,在其中,空间不断延展的过程中的任何一个位置都表露已发生的运动是特殊及无法模仿的沉淀, 而运动因其在运行中同时也是开放的现在,包容了那些即将被经过的空间,以及即将延展的事件与情景。对于现在来说,脱离了过去就不成为现在。‘过去曾经也是现在,过去与现在同时存在。过去与现在并不表示两个前后连续的运动,而是两个共存的元素:一个是现在,另一个就是过去,这种转换不会停止,通过这种关系,所有的现在都成为过去。’(6)因此,运动也是主动的记忆存储,它既包括已经阐明的叙述(过去),也孕育着有待说明的情节(现在/未来)。

呈现并非是没有再现的呈现;呈现是被封装和归纳的再现。它把再现作为其过去时态,在期间,正如运动影像所揭示的那样,感知得以获得,情感得以表明,行为得以实施。由此我们可以推导出呈现并非是无政治取向的,并非是不涉及意识形态的,并非是不具备行动的。只不过呈现寻找的是另一种政治斗争,另一种秩序的政治,元政治的政治,人与自然之间的争斗,比如全球变暖和地球污染。呈现追求的是一个具有本体论之重要性的不同的意识形态斗争:是在多重现实中知觉和概念之间的较量 。呈现起的是另外一种行为的作用,填充任意空间,全景的机器监视下的非空间,无处不在的合成物之间的非空间。

通过若干心理影像以及对这些影像的阐述,我们看到再现与呈现的属性,这些属性将媒体艺术与大写A的艺术区分开来,并能厘清这两类艺术视野与艺术研究的关系。这个区别对认识各门艺术自身的可能性及其相应的能力范围时有其必要。在延时里,我用德勒兹的运动影像概念来描述事件的延展,这些事件通常具有叙事性的特征,延时这个概念进一步显现为3个层面:感知影像、情感影像和行动影像。这些影像各自的象征意义,暗指再现的结构。再现意味着特殊的和有针对性的叙述与形容,通过对社会生活和政治层面的外化而具备清晰的诉求。在时间崩塌里,德勒兹的时间影像概念被用来见证其虚拟的普遍性的特征。它的同一和整合性表现在它囊括一切的能力,消除了笛卡尔关于时空建构的概念,碾平了再现所具有的叙事延展性的典型的内在机制。在以实时速度概念为标志的数字当代引入了一个新的历史时刻,呈现替代了再现。意义生产的动荡不稳的基本特征,及其在文化层面和艺术想象中的影响在此得以印证。但是鉴于运动被理解为过去与现在之间移动的变动过程,因为现在是过去的集合,所以我们可以推断,呈现是再现的一个扩充的显现,呈现并不消除再现,并就建构呈现的相应条件提出问题。呈现所关注的是在实时的、绝对时间和合成时间的数字当今,对人及非人的普遍利益的总体质询。”

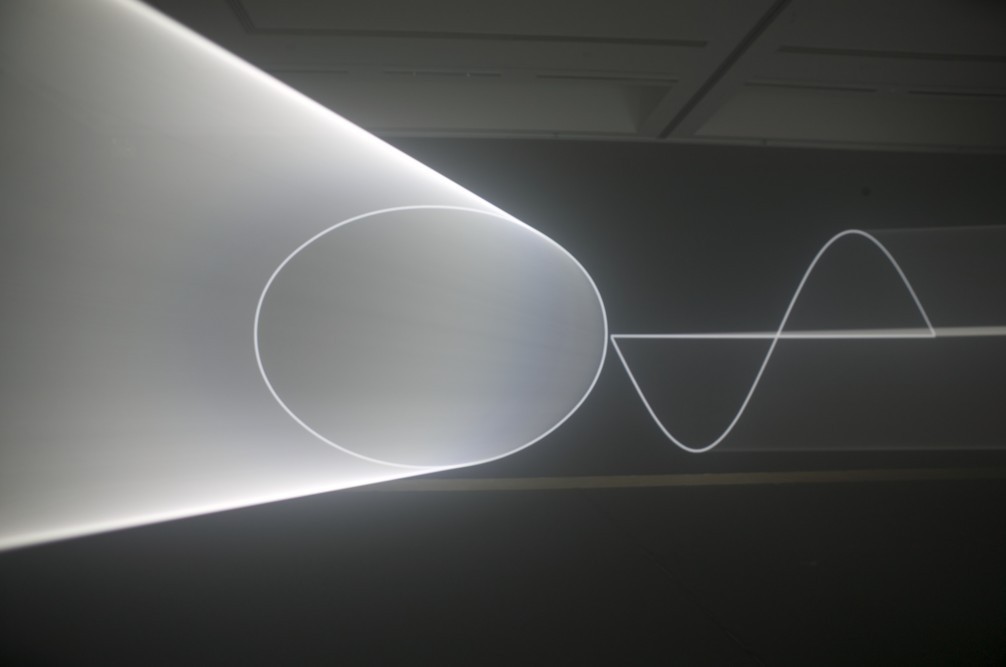

有了以上的解读, 这个专栏接下来要介绍的首个艺术展Visceral (切腑之感) , 也就不言而喻了。“呈现”是肺腑般 (visceral) 的此刻。正仿佛“再现”是智性(cerebral) 的彼时, 经由想象唤起“审美情怀”。“呈现”是生成(becoming) 中的当下(presencing) ,它是海德格尔的“此在”(dasein) 的“being-in-the –world”(在此). 它是真实时间下感觉的体验和欲念的直觉;它摈弃了语义的中介,消除了隐喻的繁琐, 是行为而非姿态,是时间中的流动而非空间里的凝结。

在今后的若干时间里, 这个栏目将继续以艺术家及其作品(或者说“项目”)为线索向读者介绍(新)媒体艺术的各种形态。也许经由这个专栏,我们可以更直觉地切入媒体艺术所触发的“肺腑之感”。这并非要剥夺艺术沉思的精致, 恰恰相反,经由“切腑之感” 我们将更细腻地把握生命的多重表述,身份的多重建立,政治的多重诉求,以及文化的多重可能, 从而为另一种思考奠定基础, 为“审美”提供新的可能 。如果说现代性的工具理性假设了主体-客体,社会-自然,内容-形式的二分法,并通常以人类中心论为这种分类的前提从而将客体, 自然,形式作为附庸,那么,媒体艺术作为理性的工具,将可能引导我们,摆脱赖以支撑自相矛盾的现代性的主体原则,用 Bruno Latour 的话来说,去重新发现一个囊括了人与非人(human-nonhuman),有机与无机,主体与客体,社会与自然,内容与形式的杂交的,相互依存从而彼此平等的“物件的议会”(Parliament of Things) 。也许这才是所谓“新”的真正意义所在。

张尕,媒体艺术策展人、清华大学美术学院教授、清华大学艺术与科学中心媒体实验室主任,帕森斯设计学院(纽约)艺术、媒体与技术分院副教授。他同时担任中国美术馆媒体艺术顾问策展人,瑞士洛桑联邦理工学院媒体与设计实验室高级研究员,以及美国麻省理工学院(MIT Media Lab)媒体实验室访问科学家。在他策划的众多展览中,包括由他担任艺术总监和策展人,中国美术馆主办的北京奥运文化项目“合成时代:国际新媒体艺术展”以及 第一届、第二届和第三届北京国际新媒体艺术展及研讨会。他曾是许多国际评审委员会和咨询委员会成员,其中包括前纽约世界贸易中心艺术家驻留项目“世界之窗”,富兰克林行为艺术中心“未来的现在”奖,洛克菲勒新媒体奖金国家提名委员会以及奥地利电子艺术节, VIDA 奖等。他也经常受邀在世界各地做有关媒体艺术及文化的演讲。 作为艺术总监及策展人,他目前正在筹备由中国美术馆主办,将于2011年7月下旬开幕的“跨越生命:2011年国际新媒体艺术3年展”。

相关连接:mediartchina.org、tasml.parsons.edu

注释:

(1) Deleuze, Cinema 2, 41. 德勒兹,《电影2》,第41页。

(2) Ibid., 104. 同上,第104页。

(3) Ibid., 187. 同上,第187页。

(4) Ibid., 272. 同上,第272页。

(5) Ibid., 104. 同上,第104页。

(6) Gilles Deleuze, Bergsonism, trans. Hugh Tomlinson and Barbara Habberjam (New York: Zone Books, 1991), 59.

文/ 张尕