观点 SLANT

2011年7月27日,国际新媒体艺术展“延展生命:媒体中国2011”在中国美术馆开幕,本期媒体艺术栏目选登了策展人张尕的文章,试图带给读者一些更为深入的思考,这种思考并不局限于展览本身,而是上升到一种理论的高度,探讨艺术、哲学、生态学、行动主义和政治之间的交换关系。

法国社会学家和哲学家布鲁诺•拉图尔(Bruno Latour)曾提到有关唐纳•哈拉维(Donna Haraway)和伊莎贝尔•斯腾格斯(Isabelle Stengers)的一则轶事。他邀请这两位学者为新开的一门硕士课的系列讲座讲讲对“政治艺术”的理解。拉图尔回忆道,“哈拉维主要讲的是如何从她的狗身上学习一种全新的政治行为方式,这让不少充满政治意识的法国公民大失所望。‘她的狗!狗和政治有什么关系!告诉我们支配、不平等、权力斗争、选举和革命的问题。’”[1] 和她常见的好战姿态相反,一贯强调政治斗争和文化论战的她很平和地把专注转向自我教育,试图重建与宠物狗的关系,将后者视为一个政治伙伴、平等的社会成员和文化讨论的参与者,这反映了当下前卫知识界中日益涌现行的一种意识。我们从格拉汉•哈曼(Graham Harman)的客体哲学(object-oriented philosophy)、雷•布拉西尔(Ray Brassier)和昆汀• 梅拉苏(Quentin Meillassoux)的理论唯物主义(Speculative Materialism)的转向、雷萨•内加雷斯塔尼(Reza Negarestani)对世界末日的预测和尤金•萨克(Eugene Thacker)的本体论生物哲学中可见一斑。和拉图尔的思想脉搏想承的学者们对现代性的基本前提近一步予以质疑,并以一种非现代的方式开始思考混合性(hybridity)和世界主义政治(cosmopolitics)等问题,呼唤“一种对其他物种和其他代理(agency)的关注。艺术、哲学、生态学、行动主义和政治的又一次节目交换,以便重新定义政治参与的角色、目标、论坛和情感。”[2]

为了调解主体和客体,有生命的和无生命的,人类和非人类之间的鸿沟,以便将一切纳入思考的范围来重构公共领域,(西方学界)重燃对于主体原则——即现代主义计划的基础——的研究兴趣,这并不使人感到惊讶,因为在今天,独特的感知能力正日益侵入曾经一度为人类所独有的认识和感觉的领域。通过日益发达的电脑运算能力以及数字辅助的身体延伸,以生物科技和电脑运算打破生物界限和自然原则的多态生命样式逐渐成为现实,人类对地球的巨大改变,以及造成生态失调和气候异常的对自然的改造,全然扰乱了均衡原理(laws of equilibrium),动摇了物理学和形而上学的根本依据。尽管海啸和地震并非人类活动的直接结果,但是臭氧层空洞、森林砍伐、酸雨、石油泄漏和放射性烟云等问题则反映了人类对自然的无度索取所带来的后果。如果我们还想继续居住在这个地球上,就必须提出新的方案和洞见,以扭转人类的进程。

主体性

马丁•海德格尔对现代性的总结可谓精辟非凡。他一针见血地指出:“我们称之为现代的时期……是以人成为所有存在的中心和尺度为标志的。人是一般主体(subjectum),是所有存在的基础,换言之,用现代术语来讲,人是所有对象化(objectification)和再现(representation)的基础。”[3]

现代主体以笛卡尔 “我思故我在”的宣称首次登上世界历史舞台。笛卡尔将自我意识的主体性确立为所有再现的绝对基础,进而,正如哈贝马斯 (Jürgen Habermas,) 曾探讨的,存在最终被整个转变为再现在主体世界中的客体,真理被转变为主观的确定性。现代性在本质上是人类主体性的再现。

客观科学的自主性,道德和法律的普适性,以及艺术的自主性赋予主体性一种自由,使其能够和神以及超然的力量分道扬镳。主体性规定了现代文化探寻和实践的范围:在科学的名义下以客观知识追求真理,在法学的名义下以规范性的正义建立道德秩序,在美学的名义下在反叛传统的实验中发现美。正如黑格尔写到:“现代世界的原则是主体的自由。”[4]

现代性的三位一体首先取决于客观知识的有效性,这种客观知识必须能够树立起自我理解和自我指涉的真理的权威地位。因此科学现代性是政治现代性和文化现代性的前提条件和理论基础。为了制造真理,科学在对象化的过程中必须如黑格尔所说“不允许任何奇迹的存在:因为大自然现在只是一个由已知和公认的法则所构成的系统;人类对自然的理解逐渐深入,从而获得自由。”[5]

在斯蒂芬•高克罗格(Stephen Gaukroger)看来,“科学逐渐成为所有认知价值(cognitive value)的基础,这是现代欧洲科学文化出现过程中的一大特点。这不仅仅是西方科学实践的一大特点,也是西方现代性的一大特点:科学认识的角色和目标在根本上同现代性的自我形象联系起来。”[6] 尽管摆脱外在权威束缚的自由宣言宣告了中世纪神权强加在人身上的奴役的终结,但同时它也切断了自然和炼金术士之间奥秘的联系,否认自然是神性的象征,将自然视为研究的对象、探索的领域以及可供开发的资源。

康德在客观知识、道德洞见和审美判断三个领域中确立了理性的地位,以此强化了现代性的重要逻辑,但同时也为后世人类认识的学科分立和科学探索的分门别类埋下了伏笔。

在理性盛行的时候,哈贝马斯写到:“理性泄漏了自己的真实身份——它既是征服的主体,同时也是被征服的主体,理性实际上是通向工具统治(instrumental mastery)的意志。” [7]通向工具统治的意志在现代化进程中无法避免地将人类导向实用的功利主义。实践理性体现于“资本和资源流通的形成;生产力的发展和劳动生产率的提高;中央政权的建立和国家身份的形成。”[8]

通向工具统治的意志渴求工具理性将主体性的实现做为现代性的根本目的,亦即在进步的理念中实现人类的潜力。在作为守护天使的科学和技术的协助下,通向工具统治的意志迈向了要将自然的潜力毫无保留地全部发掘出来旅程。“现代技术的目的是解蔽(revealing),这是一个挑战。这意味着向自然提出不合理的要求,要求它提供可以提取并存储的能源……现在地球被当作一个采矿区,土地就是矿床,”海德格尔如是说。[9]

随着人类在现代世界的中心地位日益巩固,以一种人类中心的傲慢,人类强化了自己作为绝对主体的必然性。“人是一般主体,是所有存在的基础,换言之,用现代术语来讲,人是所有对象化和再现的基础,”但是与此同时人类也是“被征服的主体性,”是被对象化的主体,屈从于他自身“通向工具统治的意志”。

小林恩•怀特(Lynn White Jr.)曾就根植于犹太—基督教传统的内在逻辑中的进步观念作出批判,“在我们的文化历史中,基督教对异教的胜利是最大的一个精神变革。我们的思维和语言方式的确已经不再受基督教的影响,但就我看来,其实质和历史常常出现惊人的相似。例如,我们的日常行为习惯明确地受一种对永恒进步的信仰的支配,这种信仰在古希腊,古罗马和东方国家的文化中并不存在。这种信仰根植于犹太—基督教神学,并且依赖于它所提供的合法性。在1700多年之后的今天,我们在很大程度上仍然生活在一个基督教原则主导的语境中。”[10]

过去150年中前所未有的技术进步显示了现代性的胜利,而一种人类迄今未有过的智能机器,称为电脑的智能设备的新科学设备的出现,这种胜利在过去几十年中进一步得到体现。大自然在此似乎为数字当代(digital now)所固有的抽象力量的蔓延提供了又一个“持存物”(standing–reserve, 海德格尔语),尽管这也可能是她最后的保留地。如果现代性的特征是模拟拟真(analog facsimile)的再现,那么数字当代则是随着精确性的呈现而形成,尽管这是一种由不连续的比特和字节构成的精确性。如果现代性是一个未完成的总体计划,在此中时间和空间只是局部特征体现,那么数字当代则通过一种当下的时空普适性的变位、并置和全景的到场,释放出电脑运算总体性(algorithmic totality)以支配世界的潜力。

从现代性的宏大叙事到后现代的分崩离析和数字当代的虚拟物质性的范式转换带来了一种紧迫的焦虑和不确定感。尽管在社会学、人类学、人种学和女权主义的异议中,以及在“作者的死亡”和“历史的终结”等宣称中,后结构主义者曾经多次宣判现代主义主体性的死亡,但主体性仍然阴魂不散。阿诺德•盖伦(Arnold Gehlen)认为:“启蒙运动的前提已不复存在;但它的后果却挥之不去。” [11]想要真正祛除现代性的阴魂,只能用生物哲学对主体性进行仔细的检验。

要重新思考主体性,必须重新思考生命的概念。

重新想象生命(Life Re-imagined )

在从古至今无数对于生命的理解中,存在着一些共同的核心属性:生命被描绘为活性并有感知能力和目的性的存在。哲学和神学共同以形而上的方式和超验的论证探讨了生命的本质,但生命似乎只能通过人类领域的视界和人类生活的优越地位去想象,这意味着生命的概念深深根植于拟人的传统。尤金•萨克简明扼要地评论到:“生命由主体投射到客体中,由自我投射到世界中,由人类投射到非人类中。” [12]在亚里士多德阐述生物学原则之前,希波克拉底(Hippocrates)就认为忧郁质、多血质、胆汁质和黏液质(melancholic, sanguine, choleric, and phlegmatic)四种气质和一年中四个季节一一对应的。生命大体上被等同于活性,组织,以及信息。但生命也是一种发明和介入,不仅仅体现在它的生物属性和亚里士多德的分类中,也体现于“人类可以命名和建构生命,可以将其工具化。生命自身就可以成为一种权力的形式……一种政治和生物政治(biopolitical)权力。”[13] 作为一种突破生物分类学限制的发明,生命进入到一个危险地带,深刻地体现了“一种逐渐出现的由数学式的准确结合像素和无数眼睛构成的超复杂结构(hyper-complex)所流溢出的生命形式”,一种对于将生命视为活的主体的干预。[14]

乔治•冈纪兰姆(Georges Canguilhem)在总结亚里士多德时写道:“生命等同于活性,因此和物质相区分;生命——灵魂是形式或过程(act),活的自然躯体是其内容。”[15] 亚里士多德尽管将植物视为生物学研究的基本对象之一,但他仅仅对动物进行深入的研究。对亚里士多德来说,灵魂是活物的本质和统摄力量。在他的从植物到动物的生命王国中,被赋予灵魂的人类,占据了主导地位。

生命的概念从古代亚里士多德的生机论开始,经过许多世纪,发展到笛卡尔的机械论功能主义。这期间始终没有出现“生物学”这个概念。直到1802年,让-巴普蒂斯特•拉马克(Jean-Baptiste Lamarck)在其著作《水文地质学》(Hydrogeology)中才首次提出这个概念。但是生物学研究从未放弃建立“动物的等级序列,存在的等级链条”的努力,这种分级排序的观念始于亚里士多德首创的生命研究。

罗伯特•虎克(Robert Hooke)发现了细胞的存在,这使我们对生命的理解不再局限于外在性和可见性。显微镜分析使生物学研究不再局限于只能用肉眼观看和触摸得到数据,这不可避免地“将研究的注意力转向将初级个体以及局部的生命形式整合为具有普遍生命形态的有机个体,”为后来在抽象观念和想象的领域认识生命铺平了道路。[16]

卡尔•林奈(Carl Linnaeus)将生命作为自然秩序的体现进行研究,布丰(Comte de Buffon)预测了达尔文进化论的到来,随后19世纪的克劳德•伯纳德(Claude Bernard)通过“内部模式”(internal mold)以及“设计”、“计划”、“指导观念”和“秩序”等比喻,预见了分子生物化学的到来。冈纪兰姆认为,这些比喻性描绘“的前瞻性在后来出现的核苷酸序列程序编码这个概念中得到证明。”[17]

二十世纪的人们已经敏锐地意识到生命定义的多样化。生命是多样的,既可以是生物化学过程,也可以是社会—政治存在。福柯发现生命是生物权力(biopower)的体现,威尔金斯(Wilkins)和他的同事揭示了生命可以被理解为一个DNA序列,因此它首先是一种信息。生命不仅是体内平衡(homeostasis)和生物组织、新陈代谢和生长、刺激和应激反应,以及适应和繁殖的堆积,同时它也是政治和文化、心理学和人类学、编码和解码、变异和畸形,以及信息学和人造体的总和。

在对生命概念的种种扩展中,将生命视为信息,程序和指令的观点促使了认识论的转向,并标志着一个全新历史阶段的开始。在此新阶段中,生命体不再仅仅是自然新陈代谢、遗传特征和再生属性的生物学现象;在经过了灵魂——形式的古典形态和现代的动物——机器(bête-machine)的物质性之后,人类进而将生命改造为数字当代中电脑运算的虚拟物质性,并宣布他不仅能操控生命,还能根据设计方案和样式来营造生命。生物学意义上的生命已成为过去这个事实预示着一个后人类(post-human)时代的带来。

马乔里•格林(Marjorie Grene)认为:“和每次新的生命体诞生相伴而来的是一种新的物质形式的出现:因为这是一种由其特殊形式而规定的物质。”[18] 另一种生命秩序正通过一系列表现形式证明自己不容否认的存在。这些表现形式包括试管、基因改造、离体培养(in vitro culture)、组织改造,以及克隆、杂交、生化人(cyborg)和其他新物种、有情感的机器和有感情的设备。如果说在过去灵魂将生命体和无生命体作区分,那么人工智能则将这种曾经井井有条的存在秩序打乱,将无生命体引进有生命体的世界中。肌肉不单纯是肉,神经网络总是和人造网络联系在一起,电脑细菌和病毒比生物意义上的病毒传播得更快。 客体突然以一种陌生于我们传统思维和认知方式出现,变成了主体。

惊异之感(Sensorium of the Extraordinary)

生命通过感知而显现。

在人类对自然的分类中,生命体的价值被视为高于无生命体,动物的价值高于植物,脊椎动物的价值高于无脊髓生物。有灵魂的智人(homo sapiens)被置于动物存在等级秩序的顶端,她的眼睛好比是心灵的窗户,这种古老的观点在当代科学中也得佐证。普林斯顿大学心理学家萨宾•卡斯特纳(Sabine Kastner)说到:“自我意识不管怎样都是和视觉意识联系在一起的。大脑三分之一的处理能力都用在视觉上。” [19]米歇尔•赛瑞斯(Michel Serres)批判地写道“知识哲学倾向于将视觉和听觉作为参考标准”。 [20]因为借助对形状与形式的印象以及对旋律与和声的回忆,视觉和听觉能够迅速地捕获信息。视觉要求一种超然,这或许是通向沉思的步骤,而沉思又是知识产生的必要条件。因此,视觉作为一种知觉的地位而上升,高于有可能传播细菌的皮肤接触、无法归类的味觉以及难以描述的嗅觉。视觉形成一种全景的概观和世界的整体图景,听觉形成一种普遍的存在和整体的环绕。赋予视觉和听觉更高的地位是为了确保景观社会(society of spectacle)的繁荣,文化辛迪加为这种社会提供无穷无尽的诱惑和唤起欲望的对象。观看和被观看两者之间需要距离,倾听和发声两者间需要周边。距离带来安全,周边带来保护,而接触则带来危险,气味产生不确定。再现在欲求而非满足中发现了它的媒介。现代性在再现中成型。但是再现是一种不在场,再现的权威来自指涉, 游戏于所指的拐弯抹角的符号意义,而数字当代则体现其现时性(contemporaneity)。数字当代是沉浸于总体感觉中,具有多重介入和胶合的的此在(being-in-the-world)之现象学的现身。这种现身使我们能够肌腑般地体验身体,将一度被消弱和压抑的惊异之感展现出来,将曾经不易察觉之物彰显出来,无论它们是有机体还是无机物,是生物体还是人造物,比如与人类世界混杂的物联网(internet of things)。经由强化和放大,数字当代以其技术的娴熟赋予尴尬的肉体以新的活力,显露出不可名状之物的潜在力量。社会,文化及生理的整个感知范围以艺术的展现,被列入探索的领域。审美的维度通过在媒介社会氛围中拓展了的身体空间重新登场。借助惊异之感, 一个复元了的生机论,或许将再一次介入对生命的探讨。

劳伦斯•马斯塔夫(Lawrence Malstaf)在他的《正在现场转播节目的艺术学校》(Nemo Conservatorium)中营造出超然的速度。参观者坐在装置中心的座位上,一阵狂风将塑料泡沫颗粒卷起,并逐渐增强为剧烈的风暴。而旋风的风眼则是一片祥和安宁。观众产生一种超现实的感觉,被这种雕塑般的稳定和心理上的震撼所感染和折服。在《重力细胞》(Gravicells),身体因引力下沉且又向上反弹。遵循阻力的反作用力的奇异的工作原理,三上晴子与市川创太(Seiko Mikami and Sota Ichikawa)揭示了一种既矛盾又一致的全新体验。在黑暗中知觉变得更加灵敏。克里斯•索特(Chris Salter)进入潜意识的阈限状态,在此状态中,极小的知觉差异被调动起来,并体现为一种惊人的微妙性。 《最小可觉差》(Just Noticeable Difference)不仅展现了视觉和听觉的高度敏感性,更体现了感觉和触觉的作用,使所有感官完满运作,尽管其表现逾越了常规和惯例。 艺术家也将想象力用于揭示看不见和感觉不到事物。吴珏辉试图将大脑的能量直接呈现出来。他和神经工程师张丹一起制作了《脑电站》(Brain Station)这件作品。参与者带上一个半透明头盔,这个头盔能够将他的想象、焦虑和疑惑,以及心智、平静和逻辑性等大脑活动以可见的形式呈现出来,就像一个大脑脉冲控制的巨型灯泡。在吴珏珲点亮大脑的同时,《音阶》(Scale)中由12条电鱼组成的“和声团”随着参观者的抚摸而共鸣。静电通常不会引起我们的注意。赞恩•伯兹那(Zane Berzina)和杰克逊•唐(Jackson Tan)关注于打破身体的沉寂状态,重新启动其敏感。在《静电动影》(E-Static Shadows)中,参观者能够看到身上的静电产生的电磁光晕,在转瞬即逝的视听感觉中体会和周围环境的关系,将之前不可见的物质生动地呈现出来。在《静电动影》中,皮肤使不可见的静电显现出来,而在Scenocosme 二人小组的作品中,肌肤的接触更诱发喜爱之情,使人亲密交流。《灯光触摸》使参与者的相互接触产生感官的慰籍,并带来悠扬的旋律。埃德温•凡德海德(Edwin van der Heide)的《延展的火花网》受神经网络结构的启发,能够感应人活动产生的无线电频率,并相应地发出闪光和噼啪声。作品具有网状平面结构,置于展览空间上方,它不停地探测并感知下方观众的活动,好像在不停地对他们发出相互交流的邀请,因此也可称之为有感知能力的平面物。王郁阳制作的超自然月亮发出耀眼光芒,马尼克斯‧德‧奈思(Marnix de Nijs)为参观者提供沃霍尔式的15分钟短暂名声,以吸引观众的参与。卡斯顿•尼克莱(Carsten Nicolai)强化了人们的空间感受,从而废弃了主观感知和客观观察的界限,李庸白(Lee-Yong Baek)的《镜子》 以一种幻觉打破了镜面反射的常规。斯威沃•乌基斯克(Silvio Vujičić)作品中悬浮的云让观众充满好奇,劳伦特•格拉索(Laurent Grasso)在作品中用神秘的方式招来弥漫的花粉云,召唤出一种幽灵般的遥远,一种即将到来的世界的不祥之兆。

我们必须首先扩展身体的概念、身体感知自身的知觉,以及物体和身体的感觉相融合的氛围。我们需消除种,属,科,目,纲和门等生物分类概念的区分,提倡一种混合的生态群,以便重新设想生命的定义。

临界之境(Sublime of the Liminal)

人、水壶、牛、橙子、树、电子、现象、电脑运算、自然和非自然的、关系、行为、活动、突然间,分离的、不相关的、有意识的和无意识的,全部都可能变成埃德蒙德•胡塞尔(Edmund Husserl)所谓的意向对象(intentional object)和拉图尔所谓的行为者(actor)。他们形成新的“物的议会”(parliament of things),进而为世界主义政治就生命概念展开辩论创造可能。

与生命概念的重新谈判和对自然分类学的重新定义不妨由艺术家的鲁莽开始。因为他们富于想象,不受成见的约束,他们以无畏的幼稚激怒优雅的理性,冒犯主体的无上权威。因为正如海德格尔所言,救赎来自即将到来的危险。对于规范、平凡、安全和受保护的领域的侵入带来危险的乐趣;背离常规进入荒谬、游弋于未知的危险水域、超越生物学的限制,将生命体和无生命体,以及动物和植物等分离和无关的因素编织成新的存在,这些所为让人兴奋;将有机物和无机物,天然物和合成物,数字和模拟重组到一起;这是一种临界状态,存在的生成在此跃跃欲试。超越这个临界状态我们将来到一个新的世界。如果生命是由自我建构、自我维持、能量转换和自我催化的实体所构成的自创系统,那么在数字当代中人类对生命的观念就远远超出由氨基、核酸、脂质和糖类所构成的存在,超出自知识形成以来就一直存有的灵魂生物。今天的生命是各种可能性的集合,正如约翰•冯•纽曼(John von Neumann)所言,“生命是一种可以从任何特定的媒介中抽取出来的过程。”生命并非必须以我们所知的形式存在;生命也可以是“可能的生命”(life-as-it-might-be)或可能的过程(process-as-it-could-be),其显现可以是对我们所继承的将生命归结为体内平衡、组织、新陈代谢、成长、适应、繁殖和刺激等因素的集合的生物学传统的模拟或重构。生命不再仅仅是一种遗传性物质,而是植入电路的老鼠大脑、没有器官的身体、培养菌中呼吸的柔软物质(breathing blobs in culture)、细胞培养皿、电路板、晶体管、泵和阀门,以及置入泥土中的基因等元素的混合体。生命不仅受灵魂和理性的支配,也受电脑运算法则和程序语句的驱动。生命的多样化是数字当代中新的主体基础,它摆脱了再现(representation)的傲慢。它是一种既不源自文化也不源自自然的生动显现,摆脱了拟人的摹仿,摒弃了人类中心论的排他性。

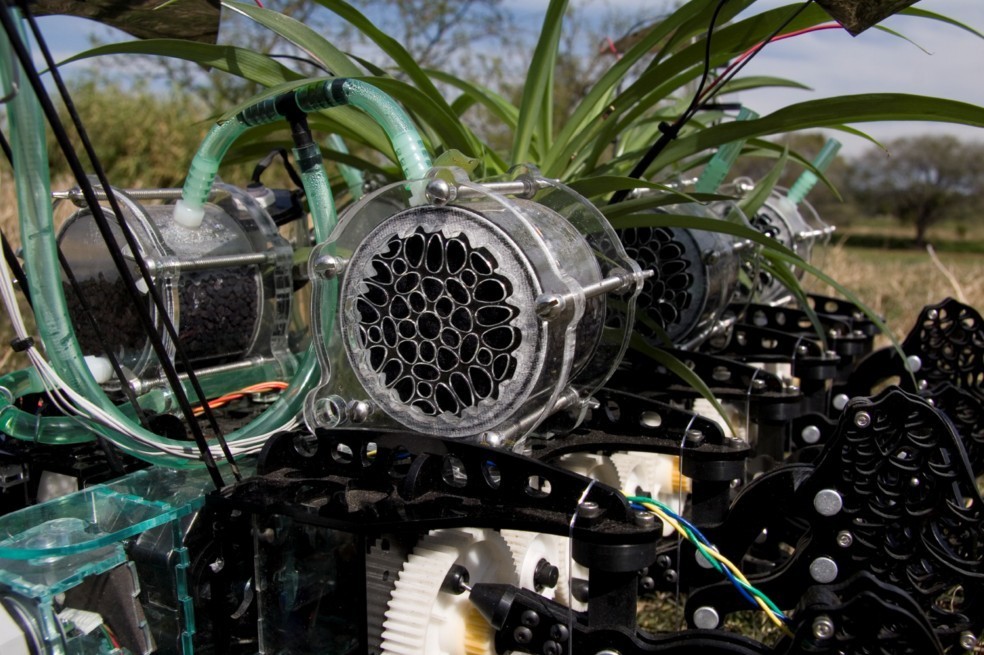

作为一份关于杂交的袖珍宣言,《无声攻击》(Silent Barrage)预示了一种共生的未来,在此未来中,科学家和艺术家,技术人员和设计师携手合作,创造出一种后笛卡尔式的,具有知觉和智力的动物机器。在此未来中,动物和人类的灵魂或许具有相同的地位,跨越了艺术惯常的象征性。在《呼吸》(Breathing)中,古托•诺布莱嘉(Guto Nobrega)证明了由植物和人工系统结合而成的混合的新生命形式的存在。其生命来自呼吸带来的能量交换。人工智能在数字当代毋庸置疑。纽约最近到处张贴的一张海报上这样问道:“今天你杀了多少机器人?”这似乎预见了一种对无法回避的未来情景的逐渐的认知,在这样的未来中,人们将就后人类状况的道德问题展开辩论。《表演的生态》(Performative Ecologies)展现一个舞蹈的场景。敏锐的社交机器人向观众致意并尝试和他们友好地交流。《鱼与鸟系列》(Fish-BirdSeries)力图为不可企及的跨物种的爱情制造一场约会,只有观众温柔的介入才能使鱼和鸟之间的交流成为可能。

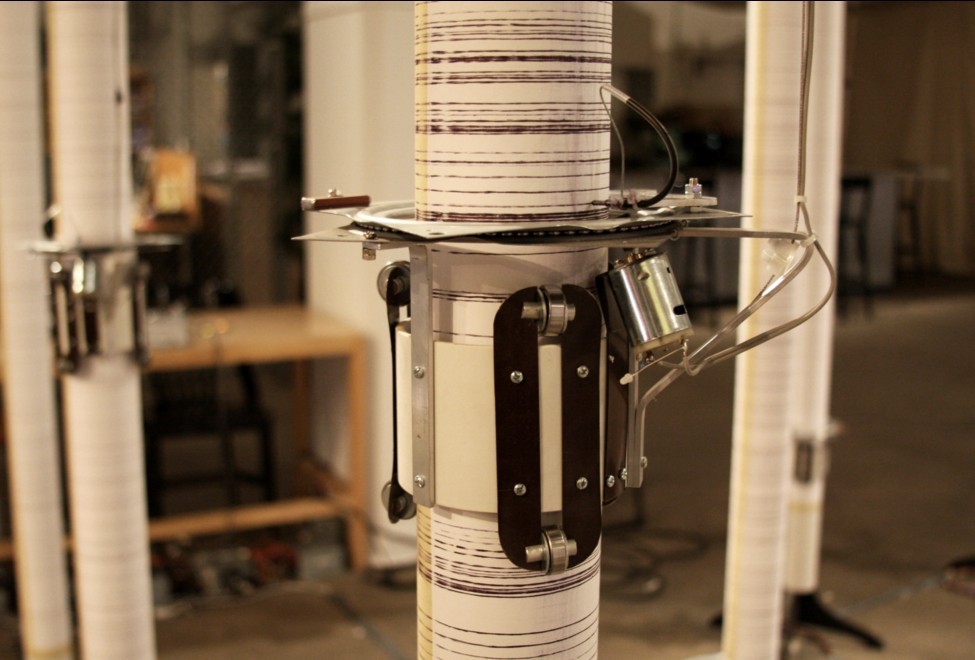

尼奥•佩斯塔(Leo Peschta)的四面体是一个聪明的物体,按照自身的规则,在空间中进行自我调整,而《点•动》(Bit.Flow)和《云数据》(Cloud Data)这两件作品则生动地表明信息是内爆和均衡的无可非议的动力。如果说借由无数代码和程式,通过伺服系统和传动器的叮当声响,数字当代暧昧地获得了一种栩栩如生的体现,就像赫维希•威瑟(Herwig Weiser)的液体计算机,展现了“在一般情况下不会融合的化学品结合而又离析”,构造了联觉的景观,那么伯尼•卢贝尔(Bernie Lubell)则拒绝使用任何电脑主板或传感器,而以老式的计算方式,以前现代的逻辑来修正后现代的运作。为了“物的议会”能顺利合作和运行,我们必须首先消除主体和客体、有机物和非有机物、生物和人造物之间的壁垒。爱德华多•卡克(Eduardo Kac)实现了不同物种的融合,将植物和动物结合在一起而形成植动融合体(plantimal),他将这个新物种命名为“Edunia”,这颗矮牵牛花被植入了艺术家的基因,实现了一种弗兰肯斯泰因式(Frankensteinian)的美丽。这并非炼金术士的幻想,而有实验室的佐证。“杂交瘤细胞,生物反应器,动物标本和低温瓶”是《无方舟》(NoArk)的材料。奥隆•卡茨(Oron Catts) 和他的 SymbioticA团队横跨从广博的自然生命到孤独的实验室生物的生物谱系,将上述元素通过离体培养的方式结合到新“物种”中,并将其纳入自然历史的分类体系。 他们制造了无法归类的新组织和新细胞,创立了亚生命形式,将有机物和人工改造的组织融合起来。 如果挪亚方舟(Noah’s Ark)是前苏格拉底时代以神之次序来点数生命的话,那么《无方舟》(NoArk)则隐射了一种新的生命分类可能。在这样的分类下,无论是自然产生,还是非自然生产的生命形式都将会在生命之书中找到自己的位置。在特立克(Terike)的风景画中,地球是生命的摇篮。这件作品由真正的泥土和植物构成,其中日出和日落遵循昼夜循环的节奏,和大自然的秩序相回应,尽管这个大自然可能正面临资源耗尽的危险。为了在外太空寻找新的居住地,安迪•格雷西(Andy Gracie)进入天体生物学中极端微生物(polyextremophiles)研究领域,尝试将人类和缓步类微生物(tardigrades)的特性混合起来,以便适应外星球之新家园的环境,而吉尔伯托•埃斯帕扎(Gilberto Esparza)的《游牧植物》(Nomadic Plant)是一个环境营救者,它自身既是一种生命形式,同时也是悬迫之域中警示的存在。

悬迫之域(Zone of the Impending )

“对环境的关注始于环境已经被破坏殆尽之时,”拉图尔一针见血地指出。 [21]环境危机是主体性和现代性的危机。赛瑞斯宣称:“现代性是短视的,说得绝对一点,它在思考或行动中不能也不愿从全局着眼,不管是时间的全局还是空间全局。” [22]拉图尔的启示和赛瑞斯的论断是对丧失全球视野的责难。过去几十年的语义争论所维系的文化冲突和社会斗争遮蔽了这种视野。我们面临着一个危急的时刻,我们在生物圈中造成的破坏已经将生命之域变成悬迫之域,必须重启自然政治(a politics of nature),以便将地球上所有成员都纳入讨论中;必须改变文化批评的语汇,使之能够适应来源各异的事物和所有物种的主体。必须设想一种元政治(meta-politics)以构筑自然政治,后者能够调节人类主体对自然客体带来的损害,消解文化和自然间的对立;能够建立一种顾及所有物种利益,并能保证人类和非人类都能发出各自的声音的新集体;能够祛除主体性原则的不散阴魂,并颠覆一种文化实践的基本原则,这种原则重局部而轻整体,重独特轻多样,重身份轻差异,重再现轻呈现,重学科内研究轻跨学科研究。为了面对悬迫的危险和逼近的灾难,赛瑞斯呼吁达成和解,签署一份休战协议,草拟一份自然契约,“将其添加到社会契约中。这种自然契约是基于共生和互惠的原则,在此原则下,我们对万物的关系不再是控制和占有,而是赞赏、互惠、沉思和尊重。” [23]如果“自然的终结”意指一个特定的历史时期,在此间自然由于人类的过渡索取而濒临毁灭,那么与此同时它也意指一个历史时刻,在此刻人类正如需要重新思考生命的概念那样,重新思考自然的概念。随着临界之境中“非自然”存在的增加和惊异之感中合成现象的无处不在,传统上被视为自然的对象被增补和扩大。拉图尔告诉我们,“自然的终结也是一种针对自然的特定科学必然性的终结。” [24]艺术家可以在环境危机中充当雄辩的讨论者,在自然终结的困境中充当富有成效的活动家。

社会景观在《绿云》(Nuage Vert)中以叹为观止的景象再次亮相。但艺术家组合Hehe将敬畏和仰慕转化为一个告诫的场所,一个关于消费社会无可推卸的罪证的所在。艺术家李晖则以一个具有数学可能性的奇思妙想探讨了过渡消费的问题。他的公式是,未来的人类应该变的矮小以便减少资源的消耗。安迪•格雷西通过对一种简单有效的东亚传统农业技术进行艺术置换,将其转化到亢烦复杂的科学实验室来嘲讽技术的过剩。格雷格•尼迈耶(Greg Niemeyer)和克里斯•谢夫(Chris Chafe)在《西红柿五重奏》(Tomato Quintet)中显示了二氧化碳的浓缩,有趣地使观众参与到西红柿成熟的音响化过程中,以富于启示的方式使观众意识到臭氧损耗的问题。戴安•兰德里(Diane Landry)将人们对大自然可悲的短视态度和宇宙时间的永恒性尖锐地对比起来,进而反思水资源日益减少的现象。简•廷利(Jane Tingley)在《植物(Ipod)》(Plant (iPod))中使用计算机和植物构造了一个迷人的森林,生动而逼真,显示了一种新的混合生态正在形成。这些艺术家在他们的作品中展示了艺术在唤醒社会意识和推进批判立场方面的象征力量,而其他艺术家则以真正的介入和具体策略将其计划付诸实践。厄休拉•达姆(Ursula Damm)设计了一个《温室转换器》(Greenhouse Converter),这是一个促使二氧化碳转化为氧气的水生态系统。肯• 罗纳尔多(Ken Renaldo)和艾米•杨斯(Emmy Youngs)组成的艺术家二人组创作的《农场水池》(Farm Fountain)不仅是一件雕塑作品,也是一个由植物和鱼类构成的微型的水产农业复合养殖(aquaponic)群落。英尼斯•克拉斯克(Ines Krasic)寻求在《香蕉之诗》(Banana Poetry)的旋律中找到一种替代能源,而奥隆•卡茨的《自养体》(Autotroph)既是一件制作精良的太阳能设备,也是一件形式完美的典雅雕塑。

《天气隧道》(Weather Tunnel)呈现了全球环境的实时数据。这一组由众多年轻艺术家创作的作品摈弃了说教和劝诫的再现手法,将不易理解的复杂的科学数据以一种即刻并直觉的方式呈现出来,提供了一个人类生存环境的缩影,把对我们赖以生存的地球的关注纳入到展览中一个突出的位置。

延展生命

通过激活难以察觉的感知,瓦解身体各部分及其感官的等级差异,从而实现所有感觉的同步,我们有可能克服以理智的认知分割和知识的认识论隔阂为代表的现代性的典型逻辑,代之于经由技术的力量所显明的身体新属性和扩展的知觉空间的整体和公平的再分配。只有在首先认识到身体各部分的平等并予以完整的体现,我们才能够将生命重新设想为一种拥抱人类和非人类,自然物和人造物的民主的多样性,从而建立一种共生关系,使我们能够超越以人类中心为主体的现代性。 现代性的傲慢已使地球家园变成悬迫之域。

“延展生命”要超越肉体的局限,延展它的潜力,消除活体和非活体的界限,以促使新生命形态的出现,呼唤“一种对其他物种和其他代理(agency)的关注。艺术、哲学、生态学、行动主义和政治的又一次交换它们的节目,以便重新定义政治参与的角色、目标、论坛和情感。”[25] “延展生命”针对地缘政治的局限性提出全球化的元政治主张,将政治议题延伸到对臭氧层和电离层的讨论,将政策的制定延伸到地球的救治以及星际的健康之中,同时,也对由现代理性所衍生的科学至上和技术胜利提出质疑。“延展生命”展望了一种以二十一世纪的生物哲学为其本体论,以自然的政治为其道德权威,以直接介入为其非再现美学表述,具有宇宙意识的人本主义。正如拉图尔所倡导的,在这个新的“物的议会”中,征服、不平等、权力斗争、选举和革命等旧有的政治现象将让位于物种的共栖、多样性的正义、人类和非人类的共同责任、以及通过谈判和改革而构建的新的议会秩序。

注释

[1] e-flux.com/

[2] 同上。

[3] 马丁•海德格尔,《尼采》,纽约HarperOne出版社,1984年,第四卷,第28页。

[4] G•W•F•黑格尔,《黑格尔的法哲学》,纽约牛津大学出版社,1978年,第286页。

[5] 黑格尔,《历史哲学》,纽约牛津大学出版社,1956年,第440页。

[6] 斯蒂芬•高克罗格,《科学文化的出现》,纽约牛津出版社,2006年,第11页。

[7] 尤尔根•哈贝马斯,《哲学话语》,剑桥麻省理工学院出版社,1987年,第4页。

[8] 同上,第2页。

[9] 海德格尔,《技术的追问》,纽约Garland出版社,1977年,第14页。

[10] 小林恩•怀特,“我们生态危机的历史根源”,《科学》,第155期(3767号),1967年3月10日,第1203至1207页。

[11] 尤尔根•哈贝马斯,《哲学话语》,剑桥麻省理工学院出版社,1987年,第3页。

[12] 尤金•萨克,《生命之后》,芝加哥,芝加哥大学出版社,2010年,第3页。

[13] 同上,第5页。

[14] 同上,第3页。

[15] 弗朗索瓦•德拉波特编,《生命理性主义者:乔治•冈纪兰姆文选》,纽约ZoneBooks出版社,2000年,第67页。

[16] 同上,第85页。

[17] 同上,第213页。

[18] 马乔里•格林和大卫•德普,《生物哲学》,纽约剑桥大学出版社,2004年,第47页。

[19] www.princeton.edu/

[20] 米歇尔•赛瑞斯,《五种感官》,伦敦Continuum出版社,第169页。

[21] 布鲁诺•拉图尔,《自然政治》,剑桥哈佛大学出版社,2004年,第58页。

[22] 米歇尔•赛瑞斯,《自然契约》,安娜堡 密歇根大学出版社,1995年,第4页。

[23] 同上,第38页。

[24] 拉图尔,《自然政治》,第63页。

[25] e-flux.com/

文/ 张尕 翻译/梁舒涵