观点 SLANT

本次媒体艺术专栏回顾张尕于2009-2010年策划的“延时”展,就媒体艺术的基本构成因素展开讨论。 该展览为中国美术馆与瑞士比尔当代艺术博物馆联合主办, 首站于2009年11月25日在中国美术馆开幕, 并于2010年3月巡回至瑞士比尔展出。 参展艺术家:Peter Aerschmann, 曹斐, 陈邵雄, Arthur Clay, Hervé Graumann,Alexander Hahn, 胡介鸣, 金江波, Timo Loosli, 邱志杰, Valentina Vuksic, 张培力, Daniel Werder。(本文作为节选)

展览以柏格森(Bergson)以及德卢兹(Deleuze)有关时间-运动的解释为契机,含蓄地缓引“延时”这一摄影术语,在瑞士和中国两国艺术家的参与中,试图检验数字媒体的根本构成因数,及时间的概念以及其在空间中的体现,其对于过程和记忆的启示,其运动所产生的差异,以及其在运用形式语言时所呈现的不同表象,从而揭示被缓慢所遮掩的亟速之社会内蕴,其在时空中之心理与地理间的多样化和差异性,激起我们对于细察在不同的时空概念的框架下文化的构建,以及对于这种时空二元性之崩溃的可能性的欲念。

“延时”指的是一种摄影特技及在拍摄时将画面间的间隔延长。其延缓或延伸的过程在最终以每秒二十四格播放时(而每秒二十四格的播放速度制造出实时的错觉) ,明显地构建了一种加速后的人为缓慢效果。“延时”因而进一步操纵错觉以达到另一层面的合成感,及一个相较由模拟所获得的“真实”之“虚拟真实”。_

艺术家陈邵雄创造了一个实时的图像动画,那些从人们忽视的日常存在中随意选择的物品构成动画内容,这些物品的排列没有任何个人喜好上的先后安排及顺序。但这样的动画却形成了一种叙述,它告诉我们存在的最基本再现,并再次唤醒我们由于过多的喧闹和不断侵入我们视网膜的图像超载而几近停滞的敏感。经由火车在轨道上行驶所记录下的迥然不同的视觉元素所呈现的故事,与以各个孤立的点展开叙述的运动影像彼此共鸣。它是意义显现的开端,也是意义揭示的交汇之处。象征着都市的轨道,以及与制造故事的摄像机之没有感情的眼睛相对衬的庄重的手绘图画,共同产生再现的征兆,消蚀了的情感的征兆以及平息了的情绪的征兆。这是揭示了所示内容的情感影像。再现是情感性的。

由迪莫•罗斯利和丹尼尔•韦德(Timo Loosli and Daniel Werder)创作的作品《回路》运用过时的媒介作为其声音装置的基础,无比膨大的数据和数小时长的音频材料记录在这一媒介中,那就是音频磁带。一个巨大的回路穿织于无数装有麦克风和喇叭的录音和播放按钮间。录音磁头记录下房间中的响动;在时间稍稍延迟之后,播放磁头使得这些记录下的声音又为人们听见。麦克风轮流记录下这些信息,而磁带、扩音器和回路的路径一起扰乱扭曲这些信息。通过这种方式,声音被记录、失真、再记录以至改写。作品《看见的和看不见的,知道的和不知道的》中的回路是空间的,丰满地充斥事件;作品《回路》中的回路是时间的,简明地带着观念。时间回路是听觉的,空间回路是视觉的,后者是区域性的,前者是普遍性的,这不是从地理概念上讲,而是在电脑程序的语境中说。《回路》是并不按前后顺序排列的时间,是时间的晶体影像。

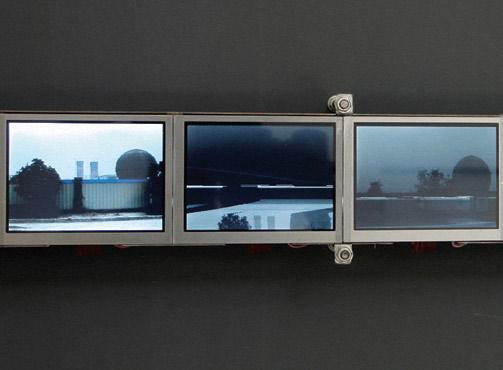

在张培力的作品《带有球形建筑物的风景》中,感知经历了某种不确定性:感知总是流动不定的。作品为一排三十六块屏幕( 象征一卷胶卷),每块屏幕上都是一幅背景为球形建筑的静止图像,它们是从建筑的左边到右边以一米为等距间隔拍摄而成。虽然背景中的球形建筑保持静止,但是各个图像的前景由于拍摄位置的移动而发生微小的变化。开始时,所有屏幕都是空白的,当观者站在屏幕之前时,图像才被唤起。当观者站在一个屏幕前三米范围内,图像随即出现。如果观者进一步走近,更多的屏幕会被激活,从而有更多的图像出现、闪烁。而在这个范围之外,屏幕关闭,图像消失。沿着这三十个屏幕一路走去就会引起图像交替地出现和消失,好像一连串快速运动的动画。“运动总与变化相关。”作为变量的位置和运动决定了屏幕中风景的多样性,它或是静止的图像,或是推移中的运动物体。激活屏幕的观众的行走在稳定不动的屏幕中引发移动,而观看点的选择加上与屏幕的接近程度决定着那些彼此孤立静止的图像的显现,运动在这里是体现屏幕激活者的主体。这就产生一种双重扭转:主体的感知改变客体的真实属性,只有当客体被以某种特定方式接近的时候,客体才展现其多样的存在。“主观感知是这样的,在其中,图像的变化都是与占有核心及优势位置的图像有关。而客观感知的情况是,在其中,所有图像在其各个面和各个部分上发生的变化都彼此相关。”

在作品《变数9号》中,彼得•阿什曼(Peter Aerschmann)建构了一个漠视外在客观现实的与众不同的图像世界。依靠其独特的时间和空间组织体系,这个世界有它自己一套伪造的逻辑真实。时间不是前后相续的,却是彼此平行的。运动不是纵向的,却是横向的。然而,与张培力的横向时间之模糊性所不同的是,阿什曼对时间的实现包含一种完全主观的明确性,它不依赖任何第三者观点的干涉完成叙述。它运用重复作为对时间的具体实现方式,在一个封闭的空间中,时间作为横向运动的对位而伸展,这种方式产生怪诞荒谬的奇特瞬间。它的叙述包括不断滑过城市广场的树,不停生长的公寓楼群以及在同一时间多次反复出现的同一个人。在这样一个无名的瑞士城镇中,文艺复兴的透视法让位于中国卷轴画的表现方法。过去与现在相交于一段永无止尽的时间中,交叉于一段永不沉淀的记忆中。这是在过去与现在的裂缝中出现的情感影像。

“时间过程只不过是达到最压缩程度的物质,而物质是达到最膨胀程度的时间过程。” 由此,物质就在压缩和膨胀中变换。胡介鸣想要展示的正是如此。他眼中的过程是一段被体验的“延时”的显现,他不将时间看作是抽象的,而是看作物质般有形的,时间过程是物质的,时间是具体化的。在此时间中,“许多年”与“ 许多天”成为同义词,而时间也就等同于前进或后退中的物质。在胡介鸣的装置作品中,衣服、葡萄酒、软饮、CD、书、不锈钢面、玻璃器皿、紫外线灯、荧光灯,由一个嘀嗒作响的计时器计算时间,在展览期间进行腐蚀,从而在一段远远短于物质自然腐烂过程的压缩时间里,改变它们的物质属性。由此,一天就变成一个月,一个月就变成一年。时间收缩以放弃生命,过程缩短以压缩时间,通过时间加速和生命变短,导致对于可被感知的时间的冲击。

瓦伦缇娜•瓦克斯克(Valentina Vuksic)从不同的个人电脑商店、公司和邀请她演出或参加展览的机构那里收集损坏的硬盘。她将这些从不同地点收集来的硬盘制造成一台声音装置:每个硬盘驱动器的外壳被取下,驱动器的读头上装有特殊的拾音器,它与混音器相连。十几个硬盘驱动器组合在一起构成雕塑性的造型。当驱动器接受到动力,它就启动初始程序,刺激读头按照某一特定方式移动,产生出声音。这些移动方式由于硬盘的制造过程、模式类型、生产系列、固件版本和硬盘自身历史的不同而发生变化。所有这些机器有顺序的相互影响产生不断变化的声音,有时候让人想起DJ打碟的声音,有时听起来像是电脑死机的声音。这些打开的硬盘看起来也像是录音播放器:硬盘上演了一场迪斯科。这些废弃的硬盘是数据的沉淀物。瓦克斯克在这里摆弄着某种深刻的东西。她挖掘被掩埋的时间,复苏被僵化的记忆,不是为了复活生命,而是为了叙述一个机器的历史。时间不再是感知,因为它成为坚实的证据,这些证据存在于电子脉冲里、存在于磁性的喘息中和金属的残渣里。它是机器的时间和工具的记忆,展现一个与我们的世界相并行之宇宙的存在,它几乎与我们居住的这个世界一样的私密与亲切。那不是对他者的再现,而是对其自身坚实存在的呈现,对其视觉和听觉之物的呈现,生动且活泼。

作品《献给机器》在两个时间面上展开:线性的和非线性的。一方面,“ 一系列电器彼此勾挂与一台电脑相连,它们包括:电吹风机、电钻、收音机、唱盘、灯和电棍,与此同时,一台录像机放映出每天生活中的场景,人们走路、孩子玩耍、吃饭—这些影片按照它们各自的节目编排,呈现行动中的物或人。这件装置的人造部分—这些物品—在真实的时间中运行。这些电器设备的启动和关闭基本上是规律的,它们何时开关由软件来‘ 决定’。由此就造成一种嵌入,它是来自现实的影场景和发生在我们眼前的真实事件之间的交织,同时也引起对于电影中行为的重新解读。电灯在今天的此刻打开,收音机播放今天的新闻,电钻停止工作。当散热器启动时,整个装置都会变热。参观者可以尝试从这些并置中找出一种含意,但是影片与真实事件这两个部分是彼此独立地展开的。”19 何维•格罗曼(Hervé Graumann)的作品《献给机器》拥有一条回忆的叙述线索,这些回忆在机器临场制造的即兴行动中延伸。在此,我们遇到两个颠倒的真实,一个是倒转为超现实的“现实”:人们日常中的行为在虚拟的时间中被播放;然而,另一个是“人为的”物件在观众眼前的真实时间里实施行为。人的行为成为再现,而机器的行为则为呈现。“现在是真实的影像,而与其同时存在的过去是虚拟的影像。”

金江波的作品《网聊》既是情感影像,又是行动影像。“情感影像就是特写镜头,而特写镜头就是人的脸”。与艺术家本人十分相像的这整个人就是一张特写,作为吸引注意的“脸”,“那里有一种中间状态。情感是占据时间空隙的东西,这种占据无需填补或充满这种间隙。”金江波的聊天者是将现实世界引向虚拟世界的导管,它是电脑空间的膨胀而扁平的时间与物质世界的机械时间之间的中间状态。正是这种被摆布于中间状态的处境,产生出焦虑,对于虚空的恐惧,以及一个在虚拟世界的不可抗拒之存在中的混乱的身体。它还是一个被中止的运动,一项失败的行动计划,一股瘫痪的思想之流。它是退化的社会心理学图像,是被抛弃世界的滑稽的化身。它是过分渲染的情结剧。

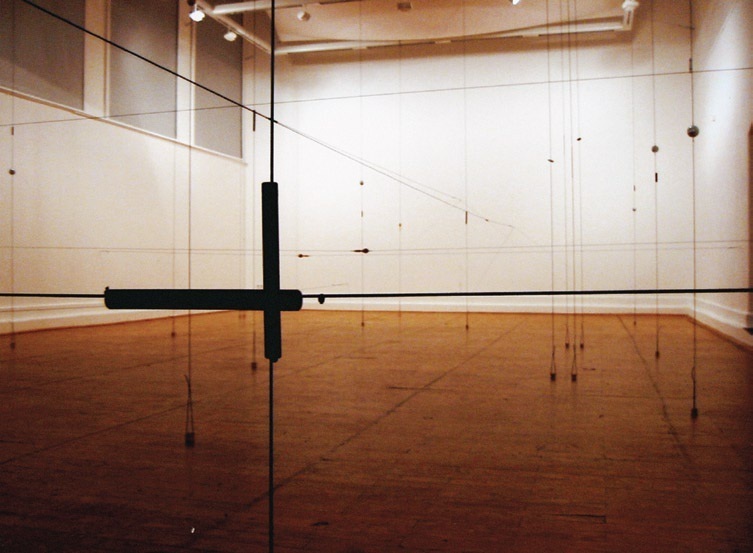

在亚瑟•克莱(Arthur Clay)的作品《 听之屋》中,观众与展场中好似媒介钟摆的点与线之间发生互动,其产生的声响使得可变的空间为人们感知。这种空间感,并不是空间的实在维度,它根据逗留于作品并进入其音响范围的人数而起伏。当人们在装置之间的运动产生多样的空间和虚拟的结构的时候,时间从而介入空间。正是这种经由时间所生成的声音构建出一个无所不包的完形,即在其自身中并经由其自身所产生的虚拟的统体。