观点 SLANT

在大都会艺术博物馆的一间十三至十六世纪波斯和中亚艺术展厅里,有一张来自乌兹别克斯坦的纸上小型绘画,画上描绘的是登宵节,即先知穆罕默德升天的场景。画上的先知身着蓝色外衣,戴头巾,骑在人面兽身的仙马(al-Buraq,布拉格)上,眯着眼睛,脸上带着祝福的笑容。天使加布里耶(Gabriel)带领穆罕默德从耶路撒令出发,去往祥云萦绕的天堂,而在耶路撒冷的清真寺里,一本古兰经面临着被烈火吞噬的命运。 敏感,复杂,充满精神上的笃定—自从2011年大都会伊斯兰馆重新开放以来,这幅细密画一直是我检验其他作品的标准。它令我对伊斯兰世界的复杂和多样性陷入了深深的思考,同时也想到了我们国家在9/11之后对伊斯兰的态度,可以说,对于伊斯兰世界,我们从未以认真的态度,去进行一个全面深刻的了解,而紧紧是用行为莽撞地证明了一场非法战争和权力大战的合法性。即使先知以这样的面貌出现在画中,关于那段漫长繁复的历史,我们与他们之间所产生的终极分歧,却仍是人们不愿触及的话题。

我的思绪回到了那幅16世纪的画上,那几天,法国巴黎的《查理周刊》发生了震惊世人的血案。一些遇害者是艺术家,其中有两人称得上法国流行文化的偶像级人物——让卡布(Jean Cabut )(笔名 “Cabu”) 和乔治沃林斯基(Georges Wolinski)。尽管外界对这起枪杀事件普遍给予严厉谴责,但在英文媒体中,这些受害者却受到了曲解和反对,也可以说,是彻底被利用了。自以为是的自由主义者们,很快回到了煽动战争的大潮中,他们高举卡布等人的画,将其作为文明冲突无情粉碎的粉末(布莱尔式的年轻总理马努埃尔•瓦尔斯[Manuel Valls]上周宣布,法国与恐怖主义开战,在我们开始这种疯狂行径的十三年后,他们又接了过来)。反对一方,尤其是那些热切关注穆斯林和法国有色人种生活的年轻左派们则毫不客气地恶语相向——两边都为了争取所谓更广泛的同情,毫不犹豫地把艺术家及同行作家的死相对化。

那么,艺术史学家或艺术评论家,在这一事件发生后,是不是也有责任和义务以更为客观公正的态度表明立场?情况确实很差,即使是艺术家被枪杀,艺术界的人依然很难团结一致,但是,《查理周刊》和她的作者们,理应受到更公正的对待。我们这些对巴塔耶(Bataille)或保罗·麦卡锡(Paul McCarthy)的淫秽段子津津乐道者,对卡布和他被枪杀的同事们的那些漫画,却表示愤怒。而且,对于这些艺术家的名字频频出现在他们本来最鄙视,也曾无情嘲讽过的那种军事修辞里,我们显得过于无动于衷。

从60年代创刊时,《查理周刊》就一直面临着非议责难,它的前身《切腹》(Hara-Kiri)的标语是“一份又蠢又刻薄的报纸”,由于毫不留情地讽刺戴高乐(Charles de Gaulle)去世而被法国政府关闭。《查理周刊》在五月风暴下应运而生,它对神权的大不敬,反教权主义,黄色玩笑,低俗的风格,这些其实都有着复杂的政治构成。它有意为之的坏口味可以用gouaille这个词概括: 这是个粗鲁的高卢人用语,意为博学但是肮脏。在一本早期的《查理周刊》里,一个NASA 飞行员举着被斩首的越南人的头颅,图注上写着:美国万岁。“种族歧视者鸡鸡小”,1973年的某期封面赫然印着这句话。1975年的圣诞节那期,则鼓动读者“枪杀士兵/绞死牧师/碾碎警察/烧银行”。

《查理周刊》早期最具悠久影响的画是1971年的一幅,当时堕胎在法国还是违法的。那年4月,西蒙•波伏娃率领343名知名女性,公开支持自行避孕堕胎。《查理周刊》紧接着的一期封面,由卡布所画,上面是法国前总理堕胎反对者迈克·德布雷(Michel Debré),所配的文字是“是谁让这343个荡妇怀孕的?”这个问题抛给了一身垂肉无精打采的德布雷, “我这么做是为了法国,”他说。波伏娃的呼吁推动了1975年堕胎权的合法化,这一宣言也是著名的“343名荡妇宣言”(manifesto of the 343 sluts),让·莫罗(Jean Moreau)尤其对那个称呼感到骄傲,这一尖刻的回应,是女性反抗教堂和政府压制争取性别独立的开拓性举动。

“Il est interdit d’interdire”,禁止被禁止。反思《查理周刊》的历史及其精神是有必要的,尤其是说到近期那些讽刺穆斯林的漫画。《查理周刊》一直是一家极为反对教权的报纸,在反对同性婚姻大联盟 (Manif Pour Tous) 和极端右翼国民阵线党(Front National Party)的崛起中,它对天主教堂无情的嘲讽以新的方式呈现出来。2005年,伊斯兰进入了报纸的版面,当时丹麦报纸《日德兰邮报》(Jyllands-Posten)发表了描绘先知穆罕默德和引发全球危机的漫画。这家丹麦报纸是右翼;《查理周刊》则毫不在乎地将十二张全都发表,封面是卡布所作,穆罕默德悲叹:“被傻X喜欢真艰难。”这是一个陷阱。丹麦漫画具有极端的种族主义色彩,先知的头巾包着炸弹。但是《查理周刊》,没完没了的煽动者们,显然认为自由表达比反种族主义者或真正的信仰者们的情感更加重要。

仅仅用自由表达这样的字眼,还不足以解释一家有着数十年历史致力于反抗种族主义为何又出版种族主义漫画。为了理解他们的行为,你也需要了解这两点:一方面法国具有漫长的反教权讽刺(bouffer du curé)传统,另一方面,支持法国政府和《查理周刊》的政治斗争的基础是严格的世俗化(laïcité)原则。Laïcité可以被译为世俗化/政教分离,在第三共和国时期产生,在法国公民心中,这是教会和政府之间的极端分离,而如今它却令人担忧。在美国,“宗教自由”允许各种各样的异类,也就是说,在《效忠宣言》(Pledge of Allegiance)中一切都受到“上帝保佑”,laïcité则使得政府对所有的宗教采取了排斥的态度:最明显的例子当属2004年关于学生不得戴面纱和圆帽上课的政策。

如今我们处于二十一世国际政治的漩涡中,面对的是全球化,后殖民主义,宗教和差异性这些问题,《查理周刊》胆大妄为的漫画,却带着另一种调调。2011年,突尼斯大选,伊斯兰党派获胜,这家报纸的封面上是龇牙咧嘴的穆罕默德,并且将自己改名为《伊斯兰教教法周刊》(Sharia Hebdo);就在报纸面世前,办公室门口遭受了燃烧弹的袭击。第二年,对先知嘲讽的漫画令法国外交部关闭了二十家使馆。几乎每个人都记得其中的一个玩笑:有失庄重的裸体穆罕默德说:“我的屁股,喜欢我的屁股吗?”他引用的是碧姬·芭铎(Brigitte Bardot)的话,这位患上穆斯林恐惧症的女演员称法国穆斯林为“侵略者”。上述的这种无礼都是无端为之,就如十字架上的耶稣在圣特罗佩晒太阳浴的漫画一样,但是在今天,它们自带的敌意却产生了非常不同的作用。仿佛是突然之间,右翼媒体站在了《查理周刊》这边,其中有《费加罗报》鬼鬼祟祟的编辑伊万·里奥弗(Ivan Rioufol),在上周的广播访谈节目中,懊恼地要求一位穆斯林与会者将她自己从恐怖主义中“分离出来”。

可是为何,这些反种族主义、反军事化、反教堂的艺术家们,在20世纪末和21世纪初,要发表这些漫画去惹恼法国那些弱势群体?当然,《查理周刊》的政治路线并没有发生任何变化,这份报纸愤怒抗议以色列在加沙地区的行为,每周专门辟出一个专栏,为非法移民声援。一切也不能归咎于它的工作人员的单一性,实际上并非如此:上周被杀害的穆斯塔沙·欧拉德(Mustapha Ourrad)是为周刊效力时间很长的校对员,而此前看过法国电视的人也一定记得拉祖伊(Zineb el Rhazoui),这位被采访多次的幸存者,让新一期的周刊及时出版。归根到底,这起事件的根源还是世俗化意识和充满种族隔离的法国社会之间未曾解决和不可调和的冲突,以及这种社会情势下,法国人所说的“二流幽默”(second degré humor,我们粗略译为反讽或半开玩笑)的不可行性。

在阿尔及利亚战争结束后的时期,法国的北非移民是非常拥护世俗化的,如今,世俗化却成为厌恶移民和穆斯林的领导人们以“平等名义”伪饰其排外的政治主张的道具。(那些对宗派主义者的世俗化感兴趣者,想知道排外主义如何以包容的外衣肆虐,应该读一读Edwy Plenel的《为了穆斯林Pour les musulmans》)。这样,圣战主义者反而帮了他们:基地组织和ISIS的恐怖性经常被法国极右拿出来作为限制清真肉类的原因。《查理周刊》的世俗化,虽然在理论上对宗教的讽刺也是争取平等的一种斗争性表现,但却令人很难将其与憎恶伊斯兰的宗派主义世俗化区别开来。当卡布和沃林斯基讽刺教堂时,显然是希望有朝一日这个国家能更加自由。当他们讽刺先知时,他们强调新争议的时候利用了过时的技法,或许它起到了反生产的作用。

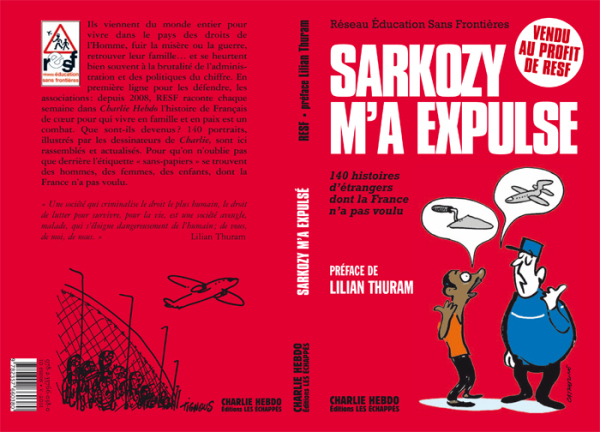

二流幽默在这种情形下是否可行先莫下结论。《查理周刊》68革命时期的讽刺漫画在这样一个不平等的社会里,也许是没有未来的。但如果你真的想要种族主义漫画,那么最好以丁丁(Tintin)和阿斯特里克斯(Astérix)开始。2013年11月,报纸编辑沙博(Charb)写道:“目前的编辑队伍被分成了这几派,左,极左,无政府主义,生态主义者。我们都不投票。但是当萨科齐落选,我们都开瓶庆祝。”上周被枪杀的沙博,为法国最大的反种族主义慈善组织工作,他的很多漫画都是讽刺这个国家对种族无视的态度:“我想雇你,但我不喜欢你的…颜色…啊我说的是领带的颜色!”沙博(有位阿拉伯裔的伴侣),这位一直在为非法移民争取合法权益的高傲的共产主义者,在一些英语的媒体中,却变成了一个排斥移民鼓吹白人至上的种族主义者,由此可见,二流幽默是多么容易沦于不顾语境的自由主义之中。而且还有一事值得一提,《查理周刊》近期出版了一本书,《萨科齐驱逐了我》(Sarkozy Deported Me),收集了关于非法移民的140个证据,这些人来到法国,但是却遭受了悲惨甚至致命的敌视。

法国的媒体带有浓厚种族主义和伊斯兰恐惧症(Islamophobic)的色彩。国内不仅仅有各种民族主义网站和电台,而且如这样的《现下价值》(Valeurs Actuelles)的大众杂志,就警告人们要小心穆斯林移民对法国的“暗中侵袭”,甚至还有《实录周刊》(Minute)这样极端主义杂志,颂扬斯罗波旦·米洛瑟维克(Slobodan Milosević)“阻止我们免受伊斯兰入侵”。去年最畅销的一本书是记者艾里克·泽穆尔(Éric Zemmour)所著的一本,它支持将穆斯林都“驱逐出境”(他们大批是法国居民,被赶出后住在哪儿?)。这确实很糟糕,但是《查理周刊》却并非如此。它的首要敌人压根就不是穆斯林;而是极右的国民阵线党,这个党派在过去两年里支持率激增,报纸一直是不惜篇幅地攻击他们。对于上周这起罪案,武断的英语世界以间接的方式指出,《查理周刊》太爱拿伊斯兰说事儿了,甚至以激怒穆斯林取乐。其实恰恰相反,先知穆罕默德只在2014年的封面上出现过一次(还是一个反ISIS的漫画上),而国民阵线党则被扒皮了十次。数十年里,卡布一直是这个党派首任领导让-马利·勒庞(Jean-Marie Le Pen)的激烈反对者,曾因此被起诉三次。让-马利的女儿玛丽娜·勒庞(Marine Le Pen), 有朝一日可能会成为法国总统,也并没有受到客气的对待。在她(成功)为国民阵线党奔走叫好时,艺术家里斯(Riss)画下了她拿剃刀剃阴毛的画面,毛发状就是希特勒的胡形。当366名非洲移民在兰佩杜萨(Lampedusa)海滩死去时,《查理周刊》态度鲜明,将这场灾难称为“国民阵线党的大平台”。

比如里斯(在这起事件中受伤)所画的2014年10月22日那期封面(FIAC那周)。上面是尼日利亚叛乱组织博科圣地(Boko Haram)四个儿童人质,所有人都怀孕了。标题是“博科圣地性奴的愤怒”,人质大喊:“不要触碰我们的利益。”这种恶俗在任何人看来都算不上幽默。那一周《查理周刊》只卖出了3万册,并且遭遇了严重的资金问题。但对任何了解法国政治情势的人,其中的含义不言自明:这是对博科圣地和法国政客的双重攻击,尤其是对右派。在刊登这个封面之前的那个星期,奥朗德的卫生部长宣布对家庭福利进行新一轮裁减,玛丽娜·勒庞(Marine Le Pen)对此的回应是:“我更希望我们不再给外国人发津贴,而不是降低法国人的福利…但人们有三个四个更多的孩子后,所得的补贴将是一笔不小的数目,这样的结果就是加剧了移民。”这个漫画很显然是利用勒庞的种族主义和对外国人的厌恶,达到自己的目的。它运用了无味和荒诞的前提,攻击那些在非洲和欧洲对穷困女性施暴的真正压迫者们。

从一开始,从它还叫《切腹》的时候,二流风格就一直存在,这周我们也知道,二流幽默以非常糟糕的形式被传达出来。但在卡布和沙博尸骨未寒之时,就因他们生前一直试图去诊断和反对的民族症候而去谴责他们,实为不妥。小说家泰朱·科尔(Teju Cole),也是上周采取“是的,但是”这种回应的人士之一,他在为《纽约客》所写的一篇网文中,在《查理周刊》和新纳粹之间做了一个可悲的比较。但是若说到这种类比,也许更应该提到的是德国已故戏剧导演克里斯托弗·施林根瑟夫(Christoph Schlingensief),近期MoMA PS1为他举行了展览,这位导演是一个支持移民的激进左派份子,他最喜欢将敌对者的谎言和荒唐夸张放大。他的行为《外国人出去——请爱奥地利》(Foreigners Out–Please Love Austria, 2000),在维也纳的中心广场上演了一版《Big Brother》;竞赛者都是寻求避难的人,由奥地利人投票决定谁应该离开,谁又能得到护照。很多观众信以为真了;有个人还试图烧毁舞台布景。

如果用艺术史的眼光去看《查理周刊》的漫画,人们首先会想到的是这些画在它们的语境内,所采用的形式和图像,之后再去想其中的病态和油滑,以及语境之外的力度。我并不是想为他们的每一张画辩解。我希望人们能对这场恶性事件的起因有个真正的了解,尤其是对法国长久以来的世俗化传统,而且我也希望人们能意识到这个问题:这些图片近期在世界范围内的传播,反而将事情变得复杂起来,影响了我们的判断。图像随着全球化和数字网络的变化而发展着,承载了新的含义,焕发了新的生命;二流讽刺倒退至一流字面主义,造成了痛苦的效应甚至是如今这种致命性的后果。在这条产业链上,创作者对他们的作品,究竟应该承担什么样的责任呢? 在盘根错节的混乱中,我们应该如何去思考这些作品呢?其中的一些有冒犯性漫画,在性质上是不是既是种族主义又是反种族主义的呢?——带有种族主义色彩,却也厌恶反对勒庞和她的簇拥者们所推动的那套政治?

在上周法国历史上最大规模的游行中,勒庞并没有受到拥戴,共有四百万人参加游行,抗议最小化与合并。阿里亚娜·姆努什金(Ariane Mnouchkine)和她的“法国阳光剧团”(Théâtre du Soleil),呈现了一个巨大的人偶玛丽娜(Marianne),它全身流血但依然站立。好战分子在他们的伊斯兰恐惧症的网站上以所谓的自由的名义放上了“我是查理”(“Je suis Charlie”)这句话,游行者们的“我是查理”(肯定还有人喊我是穆斯林,我是犹太人,我是警察,我是法国人)进一步表明革命价值的终极性和至高无上:那是什么?那是友爱,是毫无分别心的爱,是令圣战者和煽动战争者所害怕的爱。《查理周刊》于周三出现在各大报亭,封面是流泪的先知,印数五百万。也许它的标题更能引领我们穿越这个布满罪与罚的时代:tout est pardonné。宽恕一切。